自動駕駛行業,近期新消息不斷。

11月6日,繼2024年在美股相繼上市後,被稱為國內自動駕駛雙子星的小馬智行和文遠知行,同日在港股上市,雙雙形成「港股+美股」的資本市場格局。小馬智行創始人、CEO彭軍表示,公司將把孖展重點投入規模化商業化;文遠知行創始人兼CEO韓旭也稱,將以港股上市為新的起點,推動自動駕駛技術在全球範圍的大規模商業落地。

處於全球Robotaxi第一梯隊的蘿蔔快跑,最新的階段性運營數據也顯示,其訂單量實現了大幅增長。

在大洋彼岸的另一端,馬斯克此前便已經表示,特斯拉打算在 2025 年底之前在 Robotaxi 服務裏取消安全駕駛員。近期,摩根士丹利分析師喬納斯聲稱,特斯拉已經「解決」了自動駕駛問題,足以「在主要大都會區大規模取消安全駕駛員」。他預測,到2025年底,特斯拉在全球的活躍車輛總數將達到800萬輛。

▲ 圖/X

無論國內還是國外,Robotaxi頭部企業都在努力向大規模商業化加速邁進,而在行業向規模化、商業化邁進的同時,整個產業鏈也湧現出了更多的角色,Robotaxi行業的競爭維度正在變得愈發豐富。

這一系列密集動態清晰地顯示出,Robotaxi行業正在整體跨越技術研發與小範圍測試的初期階段,進入以量產應用和規模化商業運營為核心的新週期,並在新的週期內根據自身差異化爭奪領先身位。在這條前景廣闊的道路上,新的產業格局正在形成,而在此背景下,一場關於盈利與責任的深刻變革也已悄然開啓。

01

Robotaxi的商業化競速

自動駕駛作為一項尚未完全普及的新興科技產業,為推進技術迭代,相關企業均經歷了漫長的鉅額資金投入階段。截至目前,全球幾家頭部Robotaxi企業中,普遍尚沒有實現規模化盈利。而為早日實現盈利,擴大車隊規模、降低單車成本成為企業們必選的動作。

以小馬智行和文遠知行為例,截至目前2024年,小馬智行淨虧損32.6億元,文遠知行淨虧損28.9億元。 2025年第二季度,文遠知行淨虧為4.064億元,經調整淨虧損為3億元;小馬智行淨虧損3.816億元。儘管在技術和市場前景方面得到了資本市場的認同,但鉅額的資金投入和連續的虧損對於兩家企業來說仍舊是不小的挑戰,這一點從兩家企業均在港股上市首日破發上已經明顯顯現出來。

▲ 圖/AI生成

資本為技術和市場前景狂歡的時代已經行至盡頭,在新的階段下,Robotaxi企業必須拿出具備更多確定性和實用性的商業化落地計劃。

小馬智行將盈利的時間點定在三到四年後。小馬智行CEO彭軍近日公開表示,公司將戰略重心轉向以總付費訂單量為核心目標,並預計在三至四年後實現盈利。據其招股書披露,小馬智行Robotaxi無人車現在有720輛,年底的時候會達到1000輛的規模。小馬智行副總裁、Robotaxi業務負責人張寧認為,當公司擁有1000臺車的規模時,運營能夠自負盈虧。並進一步稱:「當1000臺車能盈虧平衡,意味着在1萬臺車的時候就能有相當可觀的毛利率來支撐商業模式」。

文遠知行CEO韓旭則稱,從技術層面來看,自動駕駛肯定能支持5年內實現盈利,但還需考慮更多的商業和政策因素。

除了文遠知行和小馬智行外,蘿蔔快跑依託百度的技術和資金資源,在規模化道路上走得相對更遠。截至目前,其在全球覆蓋的城市數量已經達到22個。據中國經營報報道,百度自動駕駛業務部相關負責人透露,隨着時空覆蓋的擴大和運營效率的提升,蘿蔔快跑在武漢已經非常接近收支平衡的臨界點,預計2025年全面進入盈利期。不過,目前,蘿蔔快跑尚未公佈具體營收情況。

另一家在自動駕駛技術方面排位居前的企業特斯拉,儘管當前Robotaxi業務覆蓋範圍方面較小,但在規模化方面預期進展不容小覷。10月28日,特斯拉稱,其計劃在2025年年內,在內華達州、佛羅里達州和亞利桑州那進一步開啓Robotaxi的運營,並有望逐步取消車內安全員。分析人士預測,到2025年底,特斯拉在全球的活躍車輛總數將達到800萬輛。

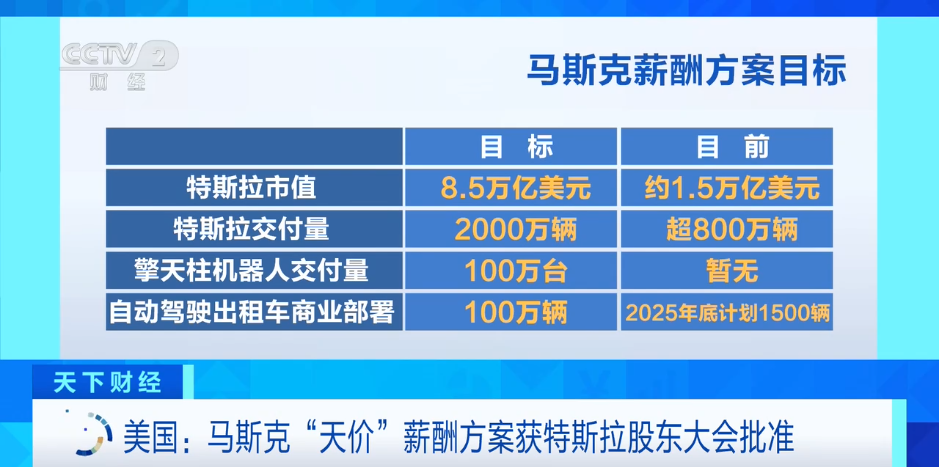

此外,近期,馬斯克萬億美元的薪酬方案歷經波折最終獲批。在這個薪酬方案中,馬斯克想要獲得全部薪酬,需在未來10年內完成多個目標,其中一個目標便是:投入商業運營的Robotaxi車輛達100萬輛。

▲ 圖/央視財經截圖

無論是小馬智行和文遠知行這類資金較為緊張,需要通過資本市場孖展度過商業化前夜的企業,還是走在行業前排、盈利在即的蘿蔔快跑、或是雖然當前商業化進展較慢,但未來有大規模商業化預期的特斯拉,都共同指向一個明確的行業共識:自動駕駛的商業化落地已進入最後的衝刺階段,競爭焦點已經從「技術驗證」全面轉向「規模化和盈利能力」的比拼。

02

聚合與開放成新趨勢

當行業的主旋律從技術奠基轉向商業落地,除了堅持全棧自研的Robotaxi公司,產業鏈上下游的衆多參與者也開始愈發活躍。

在更接近C端用戶的產業鏈下游,聚合平臺加入戰局。Robotaxi本質上是聚焦共享出行的出租車,聚合平臺的加入,正如其在網約車領域所扮演的角色一樣,正在重塑行業的競爭邏輯與生態結構。它們不直接下場造車或研發自動駕駛技術,而是憑藉其巨大的流量入口、成熟的用戶運營體系和高效的地圖與匹配算法,成為連接供給(Robotaxi車隊)與需求(用戶)的「超級樞紐」。

11月5日,小鵬汽車董事長何小鵬在小鵬科技日上宣佈,將在2026年推出三款L4級Robotaxi車型,並與高德達成全球生態合作,開啓「出行平臺+前裝量產Robotaxi」的合作模式,該模式將率先在廣州等地啓動試運營,而在更遠的未來,雙方將把Robotaxi服務推向全球。

據悉,在與小鵬汽車達成合作之前,文遠知行、小馬智行等Robotaxi公司均已接入高德,用戶可通過高德App在兩家公司提供服務的區域一鍵叫車。據華爾街見聞報道,在高德內部,高德或已明確將Robotaxi業務定為戰略級業務。

在Robotaxi商業化落地的過程中,做好C端服務的重要性不言而喻。聚合平臺通過與Robotaxi企業的合作,整合多家Robotaxi服務,使用戶能夠「一鍵叫車」,着可以極大地提升服務的便捷性與覆蓋範圍。

在產業鏈上游位置的技術研發方面,英偉達被傳正在孵化Robotaxi項目,該項目不走全棧自研,而是更聚焦技術路線,致力於為Robotaxi提供一套可通用的底層技術架構。英偉達作為全球AI芯片龍頭,進軍Robotaxi有着天然的技術優勢,而其技術優勢,事實上早已經延伸到了汽車智能化領域。如其最新發布的Thor芯片,不僅具備空前算力,更實現了智駕、座艙、車控等多域功能的融合。基於此,英偉達為Robotaxi提供技術支持具備可行性。

當前Robotaxi企業多數都堅定走全棧技術自研的道路,如Waymo走的是自研芯片+全棧算法+自有車隊路徑,特斯拉將車路協同輕量化和數據閉環相結合,百度的路徑則是Apollo平臺和企業合作運營,本質上都是把核心技術牢牢把握在自己手裏,並以此形成差異化優勢。這種模式無疑需要前期燒錢進行研發,也是當前Robotaxi門檻較高的重要原因之一。

未來,若英偉達以技術賦能者的身份正式入局,向車企提供成熟的技術方案,則有望顯著降低Robotaxi的研發與部署難度。這不僅可能改變現有競爭格局,對整個行業來說,也有助於推動突破規模化落地的瓶頸,加速自動駕駛技術的商業化進程。

任何產業要實現大規模商業化,上中下游的各司其職與通力配合是關鍵基石。無論是下游聚合平臺的業態整合,還是上游如英偉達的技術賦能,都昭示着Robotaxi產業正邁向更高階的成熟階段。在此背景下,Robotaxi全面商業化無疑將加快落地。

03

從技術可靠到責任閉環

隨着Robotaxi行業加速向規模化商業運營邁進,技術可靠性仍是基石,但競爭焦點正逐漸從單純的性能提升,轉向更復雜的「責任閉環」構建。這意味着,企業不僅需要證明自動駕駛系統在大多數場景下的安全高效,還必須確保在出現事故、糾紛或倫理困境時,能夠明確責任歸屬、快速響應並建立用戶信任。而這,也需要政策制度、保險條款等的完善配套。

近期,武漢出現首例出租車針對無人駕駛汽車蘿蔔快跑的故意「碰瓷」案件,在這一案件的偵辦過程中,蘿蔔快跑車輛詳實的算法日誌與雲端數據,成為指認出租車「異常加速」的首要證據。這標誌着,在未來涉及智能網聯汽車的事故中,最可靠的「證人」可能是由代碼生成的運行數據。這要求相關法律法規與時俱進,出臺針對自動駕駛汽車的相關監管和責任劃分標準。

與此同時,針對Robotaxi的保險制度也在積極跟進。

不同於傳統車險主要圍繞人為駕駛制定的相關規則,包括Robotaxi在內的自動駕駛汽車,涉及軟件和硬件等安全性能,保險公司現有的產品與之並不完全契合,全球的監管框架也尚處於探索階段。不過,隨着Robotaxi商業化落地速度的加快,關於Robotaxi安全責任的相關制度、保障進展顯著。

例如,今年8月,小馬智行在上海正式投入運營,公司與平安產險進行合作,為搭載L4級技術的Robotaxi投保了專屬的保險產品組合,包括交強險、100萬元至200萬元保額的承運人責任保險,以及500萬元保額的商業三者險。也就是說,如果乘客在上海乘坐小馬智行Robotaxi時發生事故,且判定為無人駕駛出租車負有責任,車內乘客無需承擔任何責任;如果有乘客受傷,將獲得最高200萬元的賠償。

近期,特斯拉首次發佈了「Robotaxi高級保險理賠專員」這一全新職位,該職位描述指出,受聘者將統籌管理公司各業務板塊的企業保險、風險管理及擔保計劃,並在特斯拉Robotaxi及網約車運營的事故報告與理賠流程管理中發揮關鍵作用。這表明,特斯拉已經開始為未來全面承擔自動駕駛事故責任做準備。

從商業化落地,到產業鏈成熟,從安全性保障,到法律與保險制度跟進,Robotaxi正構建起一個環環相扣的生態系統,而距離Robotaxi全普及,相關企業仍需跨過規模、成本與責任的三重門。在全新的出行圖景中,規模化運營與成本優化雙輪驅動,上下游企業協同發力,數據與保險構築責任網絡,而在不遠的將來,當技術突破、商業模式與制度保障形成良性循環,智能出行的新時代正加速到來。