文丨曾夢龍

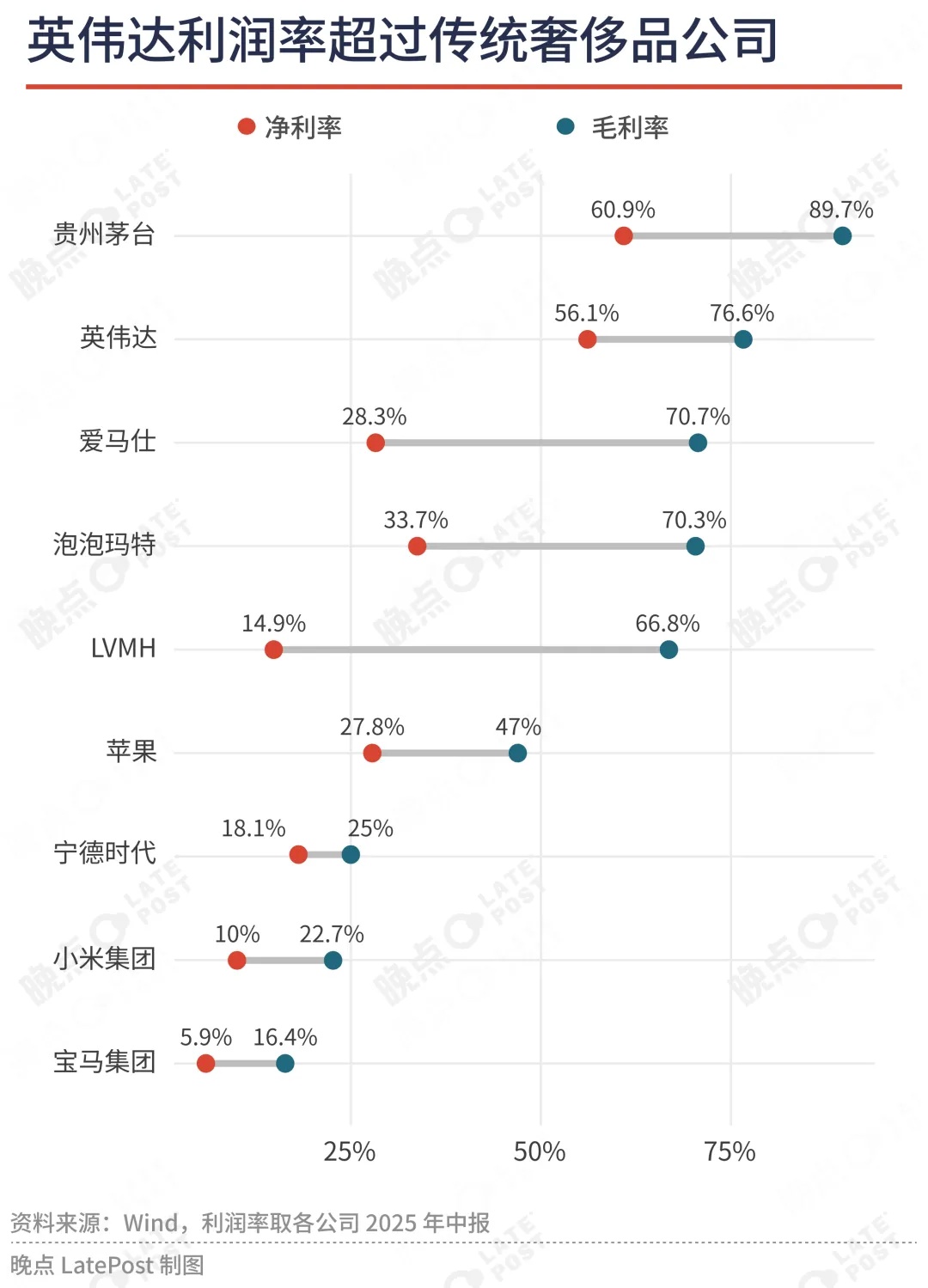

繼今年成為首個 4 萬億美元市值的公司後,英偉達在 10 月 29 日成為目前唯一一個 5 萬億公司。

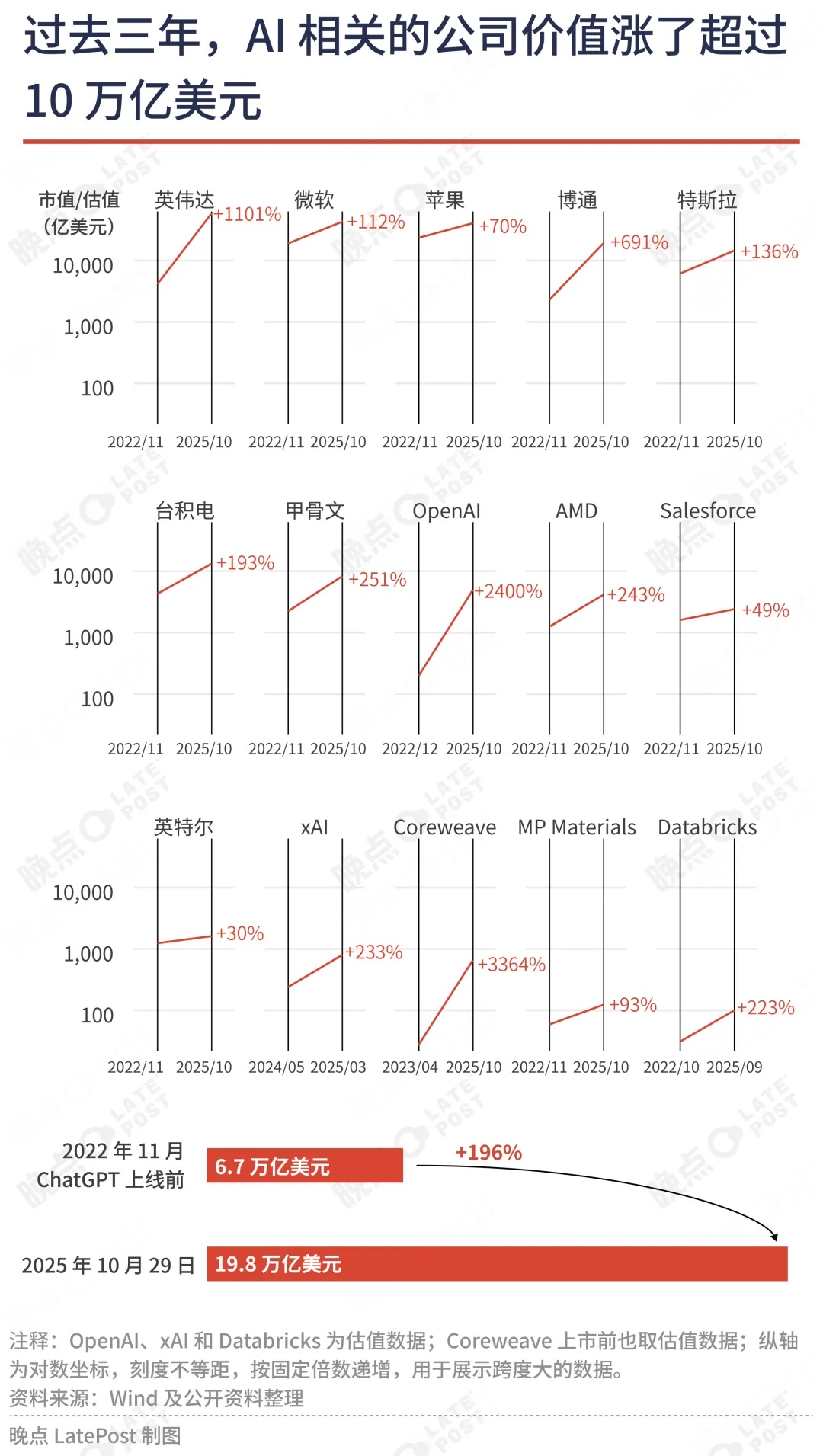

2022 年 11 月底 ChatGPT 上線前夕,英偉達還只有 4000 億美元市值。之後近三年,美國資本市場與 AI 密切相關的公司價值就增加了 10 多萬億美元,相當於整個 A 股的總市值。

光英偉達新增的市值就超過英法德股市總和。OpenAI 估值增加 4800 億美元,也超過了大多數國家的 GDP。

上市大公司中,英偉達受益 AI 最多,約漲了 11 倍;初創公司中,OpenAI 估值膨脹了 24 倍;新上市公司中,今年 3 月才上市的 CoreWeave 是目前 IPO 規模最大的 AI 公司,股價在短短 3 個月就翻了 4.5 倍。如果從早期估值算起,它總共翻了 33 倍多。

泡沫顯而易見。曾領導瑞士銀行商品策略團隊的英國分析師朱利安·加蘭(Julien Garran)認為,美國的資本配置不當,AI 泡沫的狂熱是互聯網泡沫的 17 倍,2008 年房地產泡沫的 4 倍。

參與其中的人已經不再爭辯是不是存在 AI 泡沫,而是開始論證泡沫是通往技術進步,從而打破經濟停滯的必經之路。

亞馬遜創始人傑夫·貝索斯則在 9 月底的一場訪談上說,AI 熱潮跟 2008 年銀行業危機不一樣,是一場 「工業泡沫」,科技公司研發技術、大修算力中心,即便破滅,也能留下有益遺產。

華爾街的旗幟人物,平穩帶領公司度過金融危機的摩根大通 CEO 傑米·戴蒙(Jamie Dimon)此前警告說,美國股市面臨嚴重下跌風險,未來 6 個月至 2 年可能出現急劇修正。但他也認為這不完全是壞事,「我們可以隨便列 100 個互聯網泡沫期間價值衝到 500 億美元,然後倒閉的公司。但 Facebook、YouTube、Google 從裏面走了出來。」

他們找到了理論依據。去年出版的《繁榮:泡沫與停滯的終結》(Boom: Bubbles and the End of Stagnation)研究了曼哈頓計劃、阿波羅計劃、開採頁岩氣的水力壓裂技術、比特幣等過去百年的重大技術突破,得出結論:金融泡沫實際上一直是過去突破的引擎,並將推動未來的進步。

多位硅谷重量級風險投資人力薦此書。創辦 PayPal、Palantir,並率先投資 Facebook 和特朗普政權的彼得·蒂爾(Peter Thiel)說:「互聯網泡沫看似是狂妄之巔,但真正狂妄的是那些想要無限期推遲未來的人。」;網景瀏覽器和 a16z 創始人,另一位重量級特朗普支持者馬克·安德森(Marc Andreessen)說:「《繁榮》論證了人類最大的風險不是氣候變化或未對齊的超級智能 AI,而是未能取得足夠的進步。」

與此同時,今年 10 月的新書《1929》則回顧了一個技術進步、金融澎湃時代也有另一種可能。《大而不倒》的作者、美劇《億萬》編劇索爾金(Andrew Ross Sorkin)回到大蕭條前的經濟泡沫,呈現了與今天有諸多相似之處的環境:技術革命連環爆發,電網、家電、收音機、電視機、汽車、飛機一個接一個普及,與此同時股市連創歷史新高。但隨之到來的是全球經濟蕭條、暴力革命以及殺死至少 7000 萬人的世界大戰。

在聚焦 2008 年金融危機的名作《大而不倒》之後,索爾金今年推出關於 1929 年大崩盤的最新著作《1929》。《繁榮》研究了過去百年的技術創新史,認為金融泡沫實際上一直是過去突破的引擎,並將推動未來的進步。

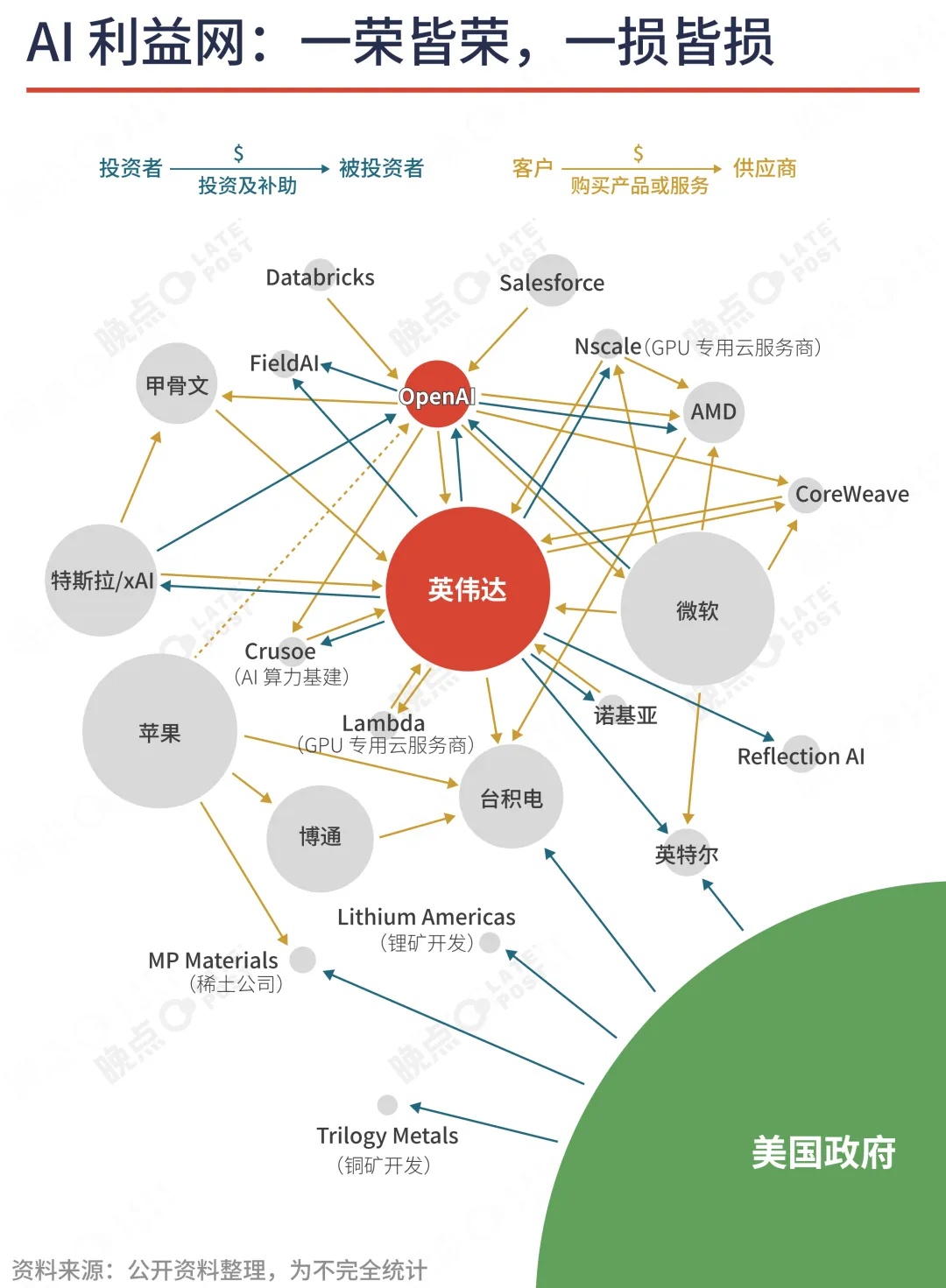

泡沫不是一天吹成的。三年裏,多方不斷押注,以訂單和股權交易相互連接,不斷結成了更大利益共同體。參與的企業從 OpenAI、英偉達擴散到幾乎全部科技巨頭,擴散到 AI 的上下游,從數據中心、軟件服務再到電力、銅礦和稀土。AI 被賦予的意義也從創造商業價值變成國家間的決勝武器。

OpenAI 和英偉達編織的 AI 利益網:層層綁定,大力出奇跡

在被問及投資者是不是普遍對 AI 過度興奮了?薩姆·奧爾特曼(Sam Altman)直接回答說:「是的。」 隨後他編織起以 OpenAI 為中心的交易網,憑空造出幾千億美元市值。

OpenAI 的孖展模式呈現出一種獨特的 「循環投資」 特徵:它從供應商那裏獲得投資,再轉手向這些供應商購買算力和芯片。

英偉達向 OpenAI 投資最多 1000 億美元,OpenAI 隨即用這筆資金購買數百萬塊英偉達 GPU 來建設數據中心。AMD 允許 OpenAI 以 0.01 美元的價格購買最多 1.6 億股 AMD 股份(約 10% 股權),條件是 OpenAI 需要採購 GPU——實際上是讓 OpenAI 用 AMD 自己的股票來支付鉅額芯片賬單。

AI 交易網絡的另一個交匯點是英偉達:英偉達投資 OpenAI 和雲基礎設施公司 CoreWeave,讓它們有更多錢買自己的芯片。而 CoreWeave 最大的客戶是微軟,而微軟既是 OpenAI 的投資者,也自己從英偉達購買芯片。OpenAI 也是 CoreWeave 的客戶和股東,在該公司 IPO 前對其做了 3.5 億美元的股權投資。

OpenAI 代表着 AI 應用的天花板,創業公司估值的對標。英偉達則是計算性能的天花板,全球最大幾個科技公司的生產力工具。

與他們達成大額交易的公司,哪怕是甲骨文、英特爾、AMD 這些價值上千億美元的公司,股價也可以在一天之內上漲幾十個百分點。

不止在美國,AI 敘事在中國、歐洲等都獲得了資金青睞。因為阿里雲,阿里巴巴從巴菲特的搭檔查理·芒格所說的 「該死的零售商」,搖身一變為 「AI 科技公司」。只要對於 AI 的資本開支增多,大公司的估值就能參照美國科技巨頭的估值抬升。至於中國故事講得好的 AI 中小公司,估值上漲的速度和幅度更是驚人。

兩家公司的目的清晰可見,得讓大家同坐一條船,繼續加大燒錢力度。如果不計入能源成本,投資銀行摩根士丹利估算 2025 年至 2028 年全球新建數據中心累計投資額將達到 2.9 萬億美元。但現在 AI 企業每年從這項技術獲得的總收入僅為 500 億美元。麻省理工學院研究人員發現,95% 的企業在生成式 AI 領域的投資回報率為零。

數千億美元已經花掉,如果他們失敗,資本市場的損失可能超過 10 萬億美元。所有參與者只能期望這兩個公司更進一步,並參與他們的 AI 革命敘事。這是經典意義的 「大而不能倒」。

科技公司只用主業賺的錢已經不夠燒,開始啓動債務孖展。如果泡沫破滅,這將比股權孖展帶來更廣泛、更長期的經濟和金融系統的危害。

比如 Meta 籌集了 290 億美元,其中包括 260 億美元的債務;甲骨文已通過債券市場籌集 180 億美元,以幫助建設數據中心;埃隆·馬斯克的 xAI 計劃發行 125 億美元債券籌集資金,成為其 200 億美元孖展計劃的一部分。

債務孖展很多來自私募信貸,可以不出現在科技公司的資產負債表上,並與其他項目隔離。它的不透明、槓桿化和循環性引發了擔憂,《金融時報》的社論就稱,當前 AI 的孖展結構日益依賴債務,如果發行者未來信用評級較低,會使銀行和高槓杆的非銀行部門面臨違約風險。相互勾結的雙邊孖展協議,只會加劇多米諾骨牌效應的風險。

據《金融時報》統計,美國風險投資機構今年在 AI 上投入達到 1600 億美元,全年預計超過 2000 億美元。而在 2000 年,風投只向互聯網公司投資了 105 億美元(通脹調整後約 200 億美元,相當於當前的 1/10)。

這些投資大部分投資流向了 10 家 AI 公司—— OpenAI、Anthropic、xAI、Perplexity、Anysphere、Scale AI、Safe Superintelligence、Thinking Machines Lab、Figure AI、Databricks。它們的估值合起來達 1 萬億美元,但還沒有創造出任何顯著的收益。其中,OpenAI 的估值已達 5000 億美元,但它上半年的營收只有 43 億美元(已超去年全年)、淨虧損達到 135 億美元。

AI 孖展盯上的不止是債務,還有普通人的錢。資產管理公司們今年 8 月成功遊說特朗普政府,允許私募股權、私募信貸等另類資產進入規模高達 13 萬億美元的養老金賬戶市場。

鼓吹這一舉動的認為這體現了 「金融民主化」,投資私募不再是富人的特權。但批判的人覺得,由於私募的不透明和高風險,這實際上讓 AI 泡沫更大、金融系統更脆弱。

索爾金在《1929》回顧歷史,他覺得當時所謂 「金融民主化」 浪潮催生了大蕭條的崩盤。因為 1919 年前,大多數美國人不願意承擔信貸或債務,覺得這在道德上是一種罪過。通用汽車率先提出,借給顧客錢,讓他們買自己的汽車。銀行家們緊隨其後,借錢給投資者,讓他們購買更多的股票。

所有的擔憂並不意味着一定會在短期內有什麼結果。2000 年因《泡沫 .com》一文成名的霍華德·馬克斯認為,當前美股估值雖然偏高,但尚未形成一個即將破滅的非理性狂熱狀態。

「七巨頭」 平均市盈率 30 多倍,是標普 500 過去 80 年均值的兩倍,但這與 1969 年 「漂亮 50 」 股票 60-90 倍的市盈率相比仍屬溫和,也比不過一些其他市場的股票。馬克斯提醒投資者,「估值偏高」 並不等於 「明天就會下跌」,資產還是可能持續幾年變得更貴,沽空風險極高。正如凱恩斯所言:「市場非理性的持續時間,可能比你的償付能力更持久。」

如果 AI 泡沫破滅,可能會留下什麼?

傑夫·貝索斯或許代表科技界的典型看法。他認為類似 2008 年銀行業危機那樣的 「金融泡沫」 對社會 「只有壞處」。但 AI 熱潮應被視為 「工業泡沫」,即便破滅,也能留下有益遺產。

貝索斯舉了兩個例子:互聯網泡沫時期對光纖電纜的大規模投資,這些基礎設施在泡沫破滅後依然存在,並為後來互聯網的發展奠定基礎;1990 年代的生物技術熱潮,儘管許多公司失敗,但最終誕生諸多 「能拯救生命的藥物」。

區分 「工業泡沫」 和 「金融泡沫」 的思考框架有一定道理,但缺乏更細緻的分析。

《繁榮與蕭條:金融泡沫的全球史》(Boom and Bust:A Global History of Financial Bubbles)的兩位作者研究了過去 300 年的十次重大泡沫。《經濟學人》利用他們的框架和結論分析了今天的 AI 泡沫,認為泡沫破滅後留下什麼,將取決於三個關鍵因素:是什麼引發了繁榮,投入資本的性質,以及誰承擔了損失。

什麼引發了繁榮?

《繁榮與蕭條》的作者根據全球金融泡沫歷史歸納出 「政治導火索」 和 「技術導火索」 兩種引發繁榮的因素。

政治導火索催生羊羣效應。由政客通過改變政策、法規、稅收等手段吹起的泡沫,造成的破壞往往比新技術催生的泡沫更為嚴重。

比如 1980 年代末,寬鬆的房產稅、低利率和金融自由化在日本催生了巨型資產泡沫。泡沫破滅後數十年間,日本經濟持續低迷。相比之下,技術導火索的破壞力較小,互聯網泡沫破滅後並未引發長期衰退。

《經濟學人》認為,AI 熱潮最初的導火索是技術,但各國政府已經將 AI 當作戰略扶持和推動,全球主要經濟體均是如此。

投入資本的性質

這包括資本的規模、時間和配置方式。例如從 1844 年到 1847 年,鐵路投資佔英國 GDP 的比例從 5% 飆升至 13%。當泡沫破滅時,投資額驟降一半,英國失業率隨之翻倍。鐵路狂潮雖遲遲未能盈利,卻為英國鐵路網絡奠定基礎。反例是 1980 年代日本電子企業的大量資本支出,最終未能起到任何作用。

1840 年代英國鐵路投資曾佔英國 GDP 的 15%~20%。現在美國 AI 投資只佔美國 GDP 的 3%~4%,但未來數據中心和基礎設施的建設將會大大推高佔比。這將積累風險。

大部分資本投入了會快速貶值的資產。互聯網泡沫時期修建的光纖電纜可以用十年以上,但英偉達的芯片過時速度要快得多。

《經濟學人》估算,美國科技企業資產的平均壽命僅為 9 年。對沖基金經理庫柏曼(Harris Kupperman)的說法更悲觀:數據中心設備折舊周期更接近 3 到 5 年。其中,芯片佔總資本約 50%、建築成本佔約 20%、機架與製冷系統佔約 30%。

誰承擔了損失

誰承擔了損失意味着泡沫破滅後的波及範圍和嚴重程度。如果是許多個人投資者各自損失一部分,那經濟損害有限,比如互聯網泡沫破滅後的情況。反觀 1860 年代英國鐵路崩盤,損失集中於銀行體系,導致大量不良貸款。銀行隨即收緊信貸,加劇了經濟衰退。

目前大部分 AI 投資源於大型科技公司用主業賺的錢。這部分錢相對透明與健康,但風險來自債務投資者、養老金計劃等。如果 AI 泡沫破滅、價值歸零,這些投資者會遭受損失。如果未來發展到 AI 投資和銀行等金融系統直接相關,那麼泡沫破滅的後果也就越嚴重。

《經濟學人》根據上述維度估算,潛在的 AI 泡沫破滅僅次於 19 世紀 3 次鐵路崩盤後的結果。這個分析框架不只適用於美國,也不只適用於 AI 領域。

比如相比美國,中國主要是引發繁榮力量的權重、投入資本的性質和誰承擔損失略有不同:中國 「集中力量辦大事」 的戰略特性為 AI 的未來加了政治槓桿;中國 AI 投資的特色參與方是大量政府引導基金;中國家庭的股票類資產佔家庭總資產的比例估計不到 2%,遠低於美國的 30% 左右。

誰承擔損失的另一面是誰收穫利益。2022 年 11 月 ChatGPT 發布以來,美國股市市值增長超過 20 萬億美元,英偉達等十家受益於 AI 的公司佔全部增長額的 50% 以上。今年以來,西方三分之一的風投資金都流向了 AI 初創公司,而流向 AI 初創公司的錢又集中於 OpenAI 等十家。

按照目前 AI 依賴規模化和集中度的技術特性,未來的收益可能仍然集中於少數組織。又因為現在 AI 的發展方向是傾向替代人,而非產生新的價值,可能使得多數人最後無法從中受益。從相對角度,多數組織和個人的利益也將受損。

FOMO,企業不能停,國家也不能

最近,兩位專家對技術發展未來提出了新的質疑,加深了對泡沫破滅的憂慮。特斯拉前自動駕駛負責人、OpenAI 聯合創始人安德烈·卡帕斯(Andrej Karpathy)稱,AGI 實現至少需要 10 年,強化學習非常糟糕。圖靈獎得主、強化學習之父理查德·薩頓(Richard Sutton)則認為大語言模型路線行不通,缺乏與真實世界互動,不可能通向 AGI。

參與者也時有懷疑。微軟是 ChatGPT 誕生後首個投資 OpenAI 的巨頭。但隨着投入產出效率嚴重低於預期,微軟從去年下半年起一度 「踩剎車」,在美國多地取消了數據中心租約,並暫停了部分大型數據中心項目的建設。微軟 CEO 薩提亞·納德拉隨後回應說:「在一定程度上,供給和需求必須匹配。如果只在供給側自我炒作,而不是真正了解如何將其轉化為對客戶的真正價值,就會完全偏離軌道。」

但今年 9 月,OpenAI 和甲骨文達成價值 3000 億美元的合作,雙方將建設 4.5GW 的 AI 算力(相當於半個紐約市),以訓練和部署 AI 模型。這是迄今最大規模的雲計算訂單,讓甲骨文股價單日暴升逾過 42%。

一周後,納德拉宣佈投建 「世界上最強大的 AI 數據中心」,並在討論向 OpenAI 提供額外的算力。他不得不加大了對 AI 的押注。「害怕錯過」(FOMO)是普遍心態。

學者梁憲政根據諾獎得主羅伯特·希勒的著作《敘事經濟學》及泡沫歷史歸納出 12 個可能預示 AI 產業泡沫即將破滅的徵兆:1. 非理性估值與未來承諾;2. 鉅額資本支出與現金流不匹配;3. 大肆吹捧的超大訂單;4. 缺乏可持續性的盈利模式;5. 傳統行業巨頭非理性轉型;6. 人才爭奪戰與薪資泡沫;7. 軍備競賽式的資本支出;8. 股票市場過度投機與炒作;9. 創投圈的盲目追捧;10. 媒體與公衆輿論的狂熱;11. 單一產業成為市場主導;12. 頻繁出現 「這次不一樣」 的論調。

《繁榮與蕭條》的作者用 「泡沫三角」(The Bubble Triangle)描繪了泡沫的發展過程。他們借用火災的比喻,泡沫的一角是 「市場性」,指交易的便捷和流動等,就像氧氣;一角是 「金錢和信貸」,有資本才能吹大泡沫,就像燃料;最後一角是 「投機」,指投機者和非理性狂熱,就像加大火力的熱能。

吹大 AI 泡沫的還有地緣政治環境的改變。AI 成為地緣政治下的經濟戰略和博弈競賽;針對美國巨量債務和貧富差距問題,AI 帶來的增長前景會比分配既得利益更容易通過和讓人接受。

今年 8 月,美國政府入股英特爾 10%,再加上此前的補貼,美國政府對英特爾的投資超過百億美元。英特爾是最後一個有先進芯片製造能力的美國公司,但因為多年累積的失誤,已經在考慮放棄沉重的芯片晶圓廠。一個月後,有龐大芯片生產訂單的英偉達買入英特爾 4% 股份,完成利益綁定——《經濟學人》稱之為一筆精明的政治投資。

兩筆投資後,英特爾股價翻倍,也有了繼續在美國進行精密製造的可能性。隨後美國政府又投資了三家先進製造相關的供應鏈公司——MP Materials(稀土)、Lithium Americas(鋰礦)、Trilogy Metals(銅、鈷、鋅等)。不久前,特朗普的一句 「我們的電網太老了」 立刻帶動市場買入電力相關股票。

今年的國資入股標誌着美國政府開始更直接干預先進製造,投入 AI 背後的芯片和電力基建。此前五十年,美國政府只有在救市時入股過一些金融、汽車、航空公司。

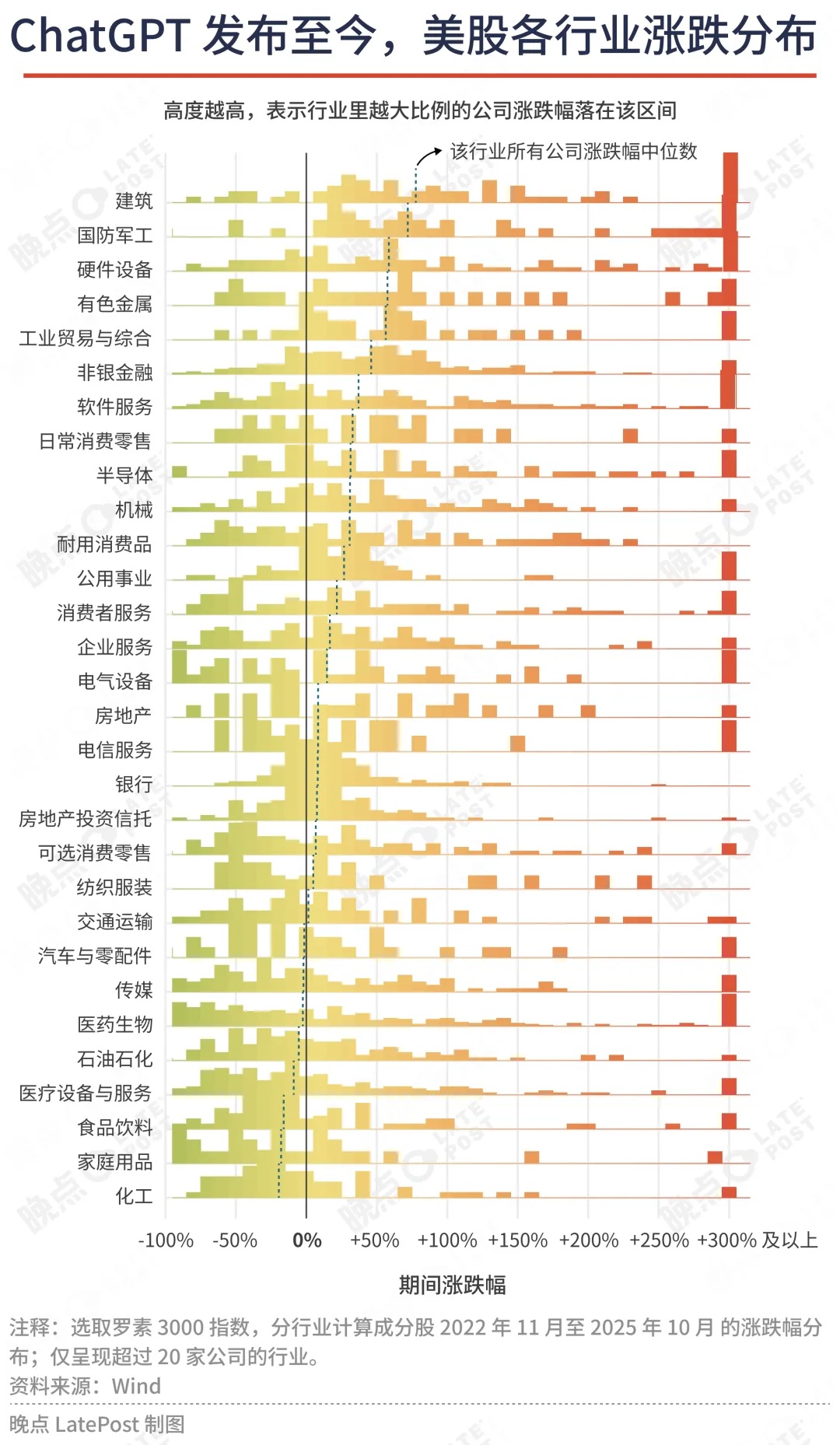

基建、國防相關的五個行業的大多數企業股價漲幅都超過 50%,甚至高於半導體和軟件服務。消費相關的食品飲料、家庭用品墊底。

美國空軍准將道格·威克特(Doug Wickert)今年早些時候在一次公開演講裏回顧了美蘇爭霸的歷史:冷戰期間,北約造飛機坦克的數量也比不過蘇聯,美國國防部轉而投資先進技術——比如 GPS、精確制導武器和信息化系統,都依賴於芯片的進步。威克特認為面對一個工業能力比蘇聯更強的對手,美國也得靠新技術,特別是 AI。

今天我們習以為常的技術便利,很多都可以追溯到為第三次世界大戰而做的準備:GPS 是為了讓核潛艇準確發射導彈;芯片是為了讓核導彈飛向正確目標;互聯網是為了確保核彈落地後,通信還能繼續;就連汽車發布會上總會提一句的 HUD 抬頭顯示器,也是戰鬥機飛行員用了 60 多年的老技術。

冷戰後,全球貿易取代生死之爭,消費成為驅動技術前進的最大力量。不做軍隊生意,賣高價消費電子產品的蘋果一度是全球最大的芯片訂單投資方,成為全球最值錢的公司。

隨着一次次貿易戰,一次次軍事衝突,和平紅利消失,消費繁榮不再是唯一重要的問題。提供 AI 生產工具的英偉達比蘋果高出 1 萬億美元,承接國防部訂單的微軟市值也長期高於蘋果。

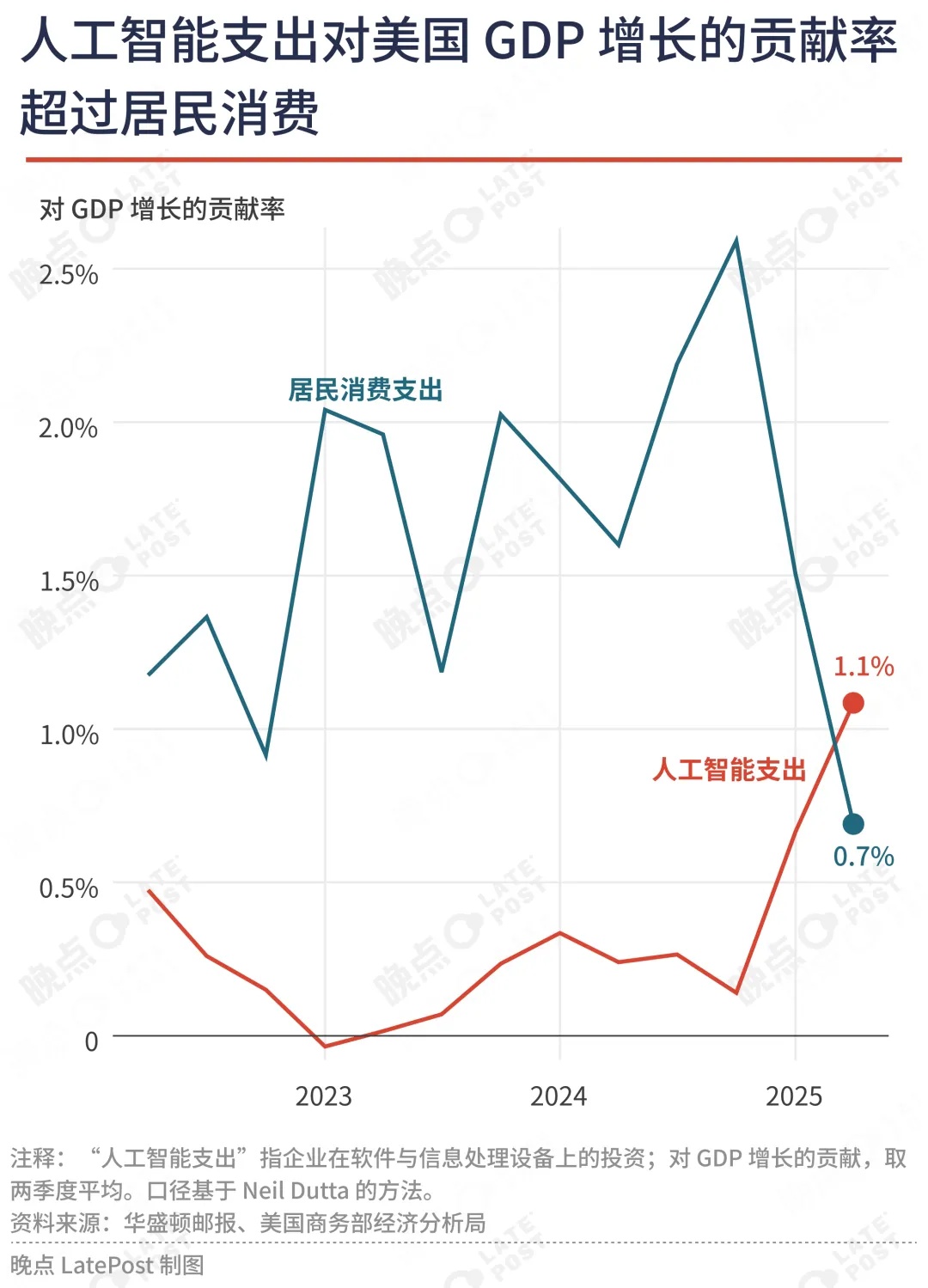

AI 基建取代消費成為經濟增長的最大動力。但研發、生產、銷售 GPU 提供的工作崗位遠少於消費品。

今年 6 月,OpenAI 獲得美國國防部一份價值 2 億美元的合同,將為其開發 AI,以應對作戰和機構管理領域的國家安全挑戰。OpenAI、甲骨文和軟銀高達 5000 億美元的 AI 基建計劃 「星際之門」,是特朗普在白宮宣佈的。硅谷新進的熱門公司,300 億美元估值的 Anduril 更是直接研發 AI 輔助的無人機作戰系統。

上一次冷戰的成功經驗並不一定適用於新的戰場,但以 AI 技術改變競爭格局的共識已經達成。誰也不敢不投入。就這樣 AI 投入的催化劑從消費衍生到了國家競爭,投資敘事也從一個虛擬技術擴展為重建先進製造。

用 Meta 創始人馬克·扎克伯格的話說:如果投資 AI 最終白花了數千億美元顯然很不幸,但不投入的風險更大——如果 AI 實現大跨越,自己會錯失先機,被對手甩開。商業巨頭不會接受這樣的可能,國家也一樣。