全球醫保巨頭失控?聯合健康深陷欺詐風波,Medicare如何成“印鈔機”?

自2024年12月開始,聯合健康集團(UNH)經歷了一系列劇烈的高層變動和危機事件,標誌着這家美國最大醫療保險公司正面臨前所未有的挑戰。

事件梳理:

2024年2月21日:技術部門遭到系統網絡攻擊,導致了約1.9億人信息泄露,成爲美國最大的醫療保健數據泄露事件;

2024年12月4日:集團保險部門首席執行官在曼哈頓街頭被槍殺;

2025年5月12日:特朗普簽署名爲《向美國患者提供處方藥“最惠國”價格》的行政命令,旨在降低美國市場的處方藥價格;

2025年5月13日:因醫療成本上升,集團暫停2025年業績預測,同時CEO因個人原因辭職下臺。

2025年5月15日,《華爾街日報》稱集團可能涉及醫療保險欺詐而被刑事調查。其實早在2025年2月,就有報道稱美國司法部針對集團記錄診斷結果的做法進行民事欺詐調查,因爲這些診斷結果導致了美國醫療保險優勢計劃(Medicare Advantage,以下簡稱MA)的額外支付。

一、MA計劃與UNH的深度綁定

MA是美國聯邦醫療保險的一部分。用一句話概括,就是把原本政府提供的一攬子綜合醫保計劃外包給商業保險公司,計劃覆蓋住院保險、門診醫療和處方藥計劃。

MA的基本機制是聯邦醫保根據參保人的健康風險等級,向保險公司“按人頭”支付費用。UNH等保險公司則通過控費等方式力爭實際支出小於政府撥款,實現盈利。

聯合健康集團(UNH),是美國乃至全球最大的商業健康保險公司,也是MA計劃最重要的參與者。

截至2024年,UNH旗下的醫療保險部門 UnitedHealthcare 覆蓋超過5000萬美國人,其中超過900萬人是MA參保人,穩居該領域市場份額第一。其另一核心業務部門 Optum 提供醫療服務、藥房管理與健康數據分析,僱傭超過7萬名醫生,已深度嵌入美國的醫療服務體系。

二、UNH如何“欺詐”MA?

UNH此次被美國司法部列爲刑事調查對象,核心問題並非傳統的拒賠問題,而是調查集團是否通過誇大病人病情向聯邦政府騙取更高的撥款。

根據MA機制,聯邦醫保會根據每位參保人的“風險評分”向保險公司撥款。評分越高,代表病情越複雜,保險公司拿到的撥款就越多。制度本意是補償高風險患者帶來的服務成本差異,但也無形中提供了誘導“風險評分造假”的空間。

比如:

一個65歲的健康老人,風險評分可能是1.0,政府每年撥款約1萬美元;

而一個患有糖尿病、高血壓、腎病和心衰的病人,評分可能上升到2.5,撥款就達到2.5萬美元。

因此,如果保險公司能讓更多參保人看起來更嚴重,即便沒有實際增加服務支出,也能從中獲取鉅額利潤。

病人的風險評分主要來源於醫生在病歷中所寫下的診斷記錄。在正常情況下,醫生出於臨牀判斷寫下病情,是醫療行爲的一部分。但在商業化醫保體系中,這項原本純粹的記錄工作,卻逐漸被嵌套進保險公司的業務邏輯。

聯合健康受到質疑,很大程度是因爲旗下的Optum部門控制了大量醫生資源和醫療IT系統,這讓它具備了對診斷行爲的實際干預能力。一整套從算法提示、系統推薦、績效考覈,到合約約束的機制,構建出一個看似合規、實則誘導的風險評分生成流程:

• 系統自動推薦“高風險”診斷代碼,讓醫生默認“補填”;

• 醫生的收入、獎金或續約可能與風險評估指標掛鉤;

• 如果不配合,有可能面對賬單被審查、流程拖延、合約終止等壓力。

這不是單點造假,而是一種結構化、自動化的“印鈔系統”。正因如此,司法部將其納入聯邦醫保欺詐刑事調查,性質遠比一般醫保糾紛更爲嚴重。

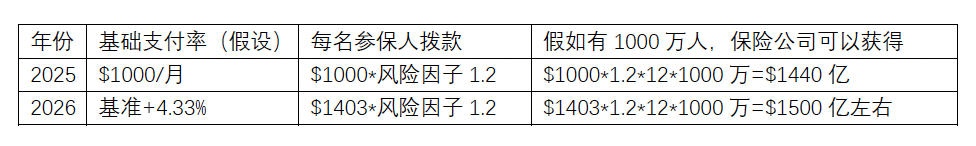

與此同時,CMS 每年會發佈一個“基準支付率”,是給每個參保人的參考撥款標準。2025年1月CMS發佈2026年Medicare Advantage計劃的預先通知,計劃將基礎支付率提高至4.33%。基礎支付率的提高直接意味着保險公司可以從政府得到更多的撥款。

爲了更好地理解,假設參保人有1000萬,風險因子是1.2。在基礎支付率+4.33%的情況下,保險公司可以額外獲得60億撥款。

因此,在政府持續加碼投入的當口,此次對聯合健康的調查反而有助於暴露問題、規範操作,對整個制度和公衆而言未必是壞事。

三、賠付,更是矛盾焦點

除與政府爭取更多撥款的風險評分系統外,UNH拒賠以壓低支出的方式更是飽受爭議。保險部門CEO被槍殺,不少輿論認爲這場極端悲劇不過是醫療理賠矛盾長期積壓的縮影。

2025年初,乳腺外科醫生Emily Potter公開視頻披露,自己在爲一名乳腺癌患者進行乳房重建手術時,手術中途被聯合健康代表打入電話,要求她“立即確認患者是否需要住院”。患者當時正處於全麻狀態,Potter中斷手術回電,明確表示病人術前患有肺部感染,需術後觀察,且住院安排已獲預授權。

儘管如此,該代表仍反覆確認住院理由。最終,聯合健康在當天下午發出書面拒賠通知,否認支付此次住院費用,金額超過11萬美元。Potter認爲,這通電話的目的不是確認治療方案,而是“製造一次醫生溝通記錄”,以便後續拒賠能夠形成程序依據。她在視頻中憤怒表示:“這不是我們之間的溝通,這是你們想留下‘我們溝通過’的證據。”

Potter並非孤例。

據《衛報》2025年2月報道,82歲的Jackie Martin因骨折接受康復治療,家屬多次上訴後獲得暫時賠付,但聯合健康仍反覆發出終止通知。Martin最終被迫提前出院,五天後在家中去世。

UNH還因其使用AI工具拒絕醫療保險索賠而面臨多起訴訟。據報道,該公司旗下的naviHealth開發的AI模型nH Predict被指在評估患者需要的護理時間時存在高達90%的錯誤率。儘管聯合健康聲稱AI僅用於輔助決策,最終由臨牀人員做出判斷,但原告指出,AI的預測結果常常被直接用於終止老年患者的康復護理,忽視了醫生的專業意見。由於大多數患者缺乏上訴的資源和能力,這些拒賠行爲導致患者提前出院或自行承擔高昂的醫療費用。目前,相關集體訴訟正在明尼蘇達州聯邦法院進行,法官已允許部分指控繼續審理。

這一系列事件的共同點在於,保險公司並非因服務不合理而拒付,而是在“能拒就拒”的操作邏輯下,將程序合理性變成了拒賠的保護殼。

四、從危機中自省

1. 制度激勵必須設“護欄”

Medicare Advantage 的“風險評分撥款”初衷是好的—鼓勵覆蓋高風險人羣。但實踐中卻成了巨頭套利的“數據遊戲”。對中國探索按人頭付費、病種分值支付等醫保支付制度時,必須同步設計激勵與審計機制,防止“看起來很病、實際上沒服務”的資源錯配。

2. 控費不能淪爲壓賠

聯合健康的理賠風波表明,在利潤壓力下,商業公司容易將“流程合規”變成“拒賠工具”。對中國健康險機構而言,在推動控費數字化時,應防止系統設計以壓縮賠付爲唯一目標,應設立醫療合理性審覈與患者申訴機制,避免算法傷人。

3. 當保險公司擁有醫生、系統和支付權時,更需透明制衡

聯合健康的問題根源之一是其高度垂直整合,既擁有醫生網絡、也掌握支付權,還控制數據系統。這種一體化讓它具備強大效率,但也埋下風險。對中國探索“險+醫”模式的機構而言,整合不是問題,問題是缺乏制衡和透明機制。要確保醫生的專業判斷不被行政或利潤干預,要讓服務流程可審計、可追責。

聯合健康不是失敗者,而是制度設計失衡的“放大器”。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10