你可能想不到,美國歷史上第一家把飛行器穩穩送上月球的民營公司,既不是 NASA,也不是馬斯克的 SpaceX,而是一家來自德州的小型航天公司 Firefly。

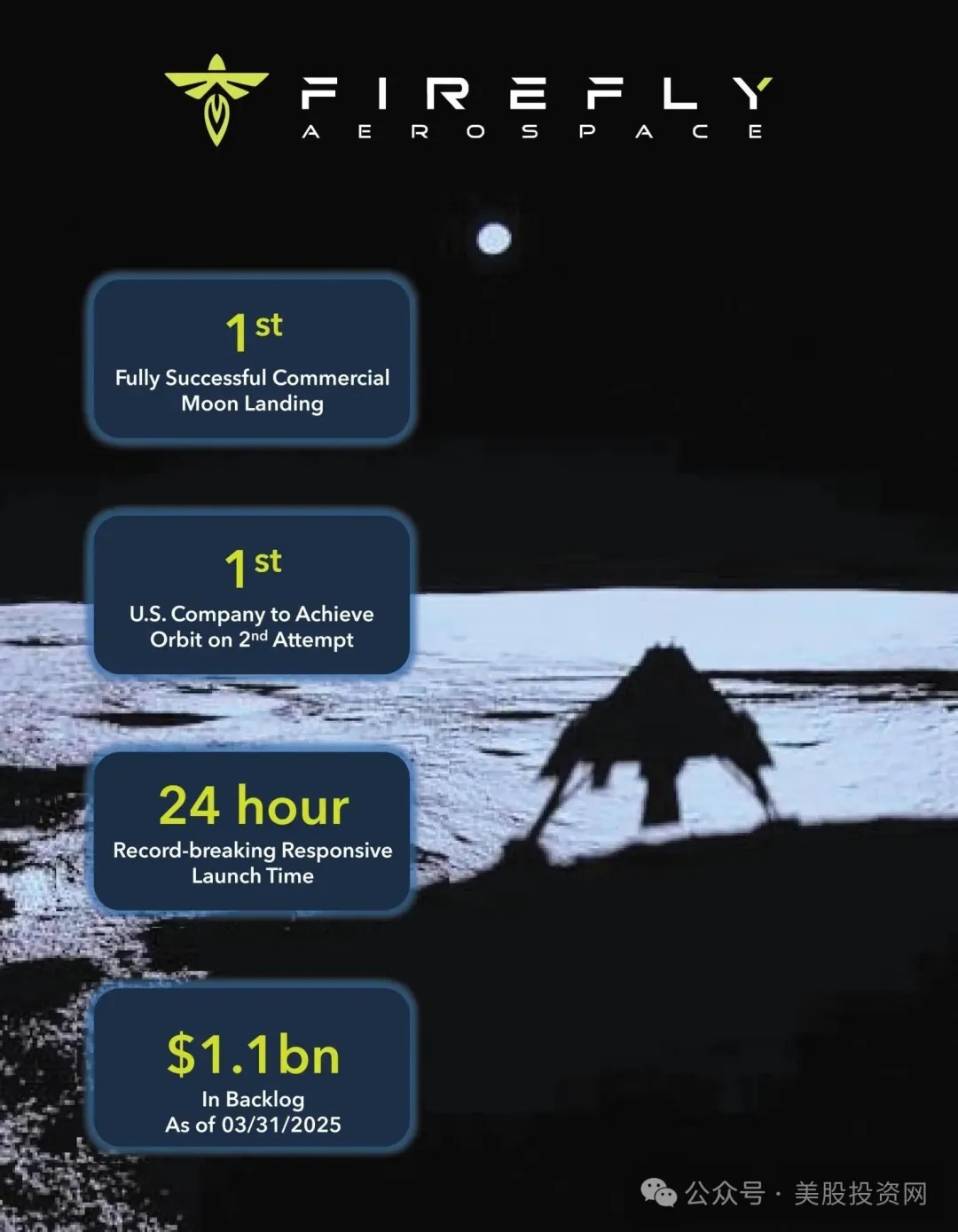

2025年3月2日,Firefly用自研的Blue Ghost登月器成功完成NASA委託的任務,在月球“危海”區域實現精準軟着陸,並在月面穩定運行了整整14天,成爲首個完成此類任務的美國民營航天公司,正式將自己寫進了現代登月史。

短短5個月,Firefly 宣佈衝刺 IPO,計劃於 8 月 7 日登陸納斯達克,美股代號 FLY。它正在嘗試把“登月成功”這一歷史性節點,變成一次面向資本市場的信任投票。

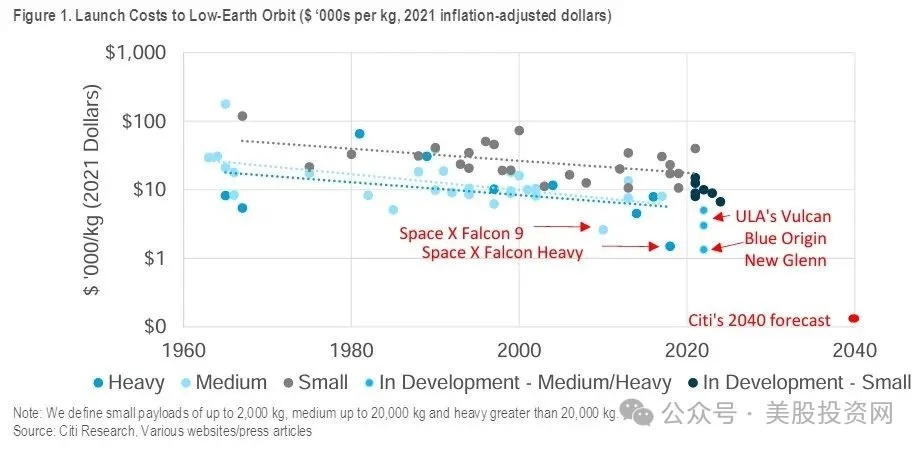

而它面對的市場環境並不友好,過去十年,SpaceX 幾乎以一己之力將軌道發射的價格打到地板。

根據 Citi Research 數據,Falcon 9 的單位發射成本已降至每公斤不到 2,000 美元,相比行業曾經高達 20,000 美元的平均價格,下降幅度超過 90%。

這種由技術創新驅動的成本“地板價”效應,徹底改變了商業發射市場的競爭格局。不少火箭初創公司被迫賣身大廠,或者乾脆出局。商業發射幾乎成爲一門低利潤、難盈利的生意。

在這樣的市場結構下,Firefly 選擇了完全不同的打法。它不參與價格廝殺,而是向上遊延伸、向下遊滲透,試圖建立一條完整的太空物流鏈——從地面發射,到軌道轉運,再到月球着陸,把發射、服務、交付全都攬在自己手裏。

那麼問題來了:

一家曾經破產、如今仍在燒錢的民營公司,憑什麼能成功登月、還能連續拿下 NASA 和五角大樓的訂單?

它的技術實力,到底是不是炒出來的“故事”,還是能反覆兌現的“硬能力”?

去年估值還只有 20 億美元,今年 IPO 就衝到 56 億,憑什麼?到底值不值?

它會成爲下一個 RKLB 那樣的“翻倍黑馬股”嗎?

公司介紹:從破產到月球

Firefly 的創始人 Tom Markusic 是名副其實的技術大牛,曾先後在 NASA、Blue Origin、SpaceX 和維珍銀河擔任工程師。2014 年,他辭職創業,成立 Firefly Space Systems,打算開發一款小型、低成本的火箭,搶佔“小衛星發射”這片新興市場。

但現實遠比理想殘酷。2016 年,主要投資人突然撤資,公司陷入財務危機;緊接着,Markusic 還被老東家維珍銀河以“竊取商業機密”爲由告上法庭。到 2017 年,Firefly 被迫申請破產,團隊解散,項目全面叫停,外界普遍認爲它已經“出局”。

轉機出現在2017年拍賣中,烏.克.蘭企業家 Max Polyakov 旗下的 Noosphere Ventures 以約 7,500 萬美元收購了 Firefly 的全部資產,並追加投資約 2 億美元進行重組,重塑爲新的 Firefly Aerospace。這次收購使公司“起死回生”,並徹底轉向“全面交付”戰略:不再只做火箭發射,而是構建從火箭、軌道到月球着陸器的完整任務系統。

不過,這段復甦之路也並不平坦。由於 Polyakov 是烏.克.蘭背景,美國Z府出於國家安全考量,最終在 2022 年要求其退出 Firefly 的控股地位。雖然這在當時看似打擊,但結果卻意外正面:控制權迴歸美國本土資本,爲 Firefly 後續贏得 NASA 和軍方訂單掃清障礙。

正因此,Firefly 得以在 2021 年獲得 NASA的重要 CLPS(Commercial Lunar Payload Services)登月合同,並於2025年成功實現首個商業月球軟着陸,成爲阿波羅 17 號之後首個登陸月球的美國民營公司。這一路,從破產到拿訂單再到載人任務,展現的是一個再啓程公司憑藉技術與執行能力走出來的逆襲路徑,而非噱頭式概念炒作。

Firefly產品線佈局

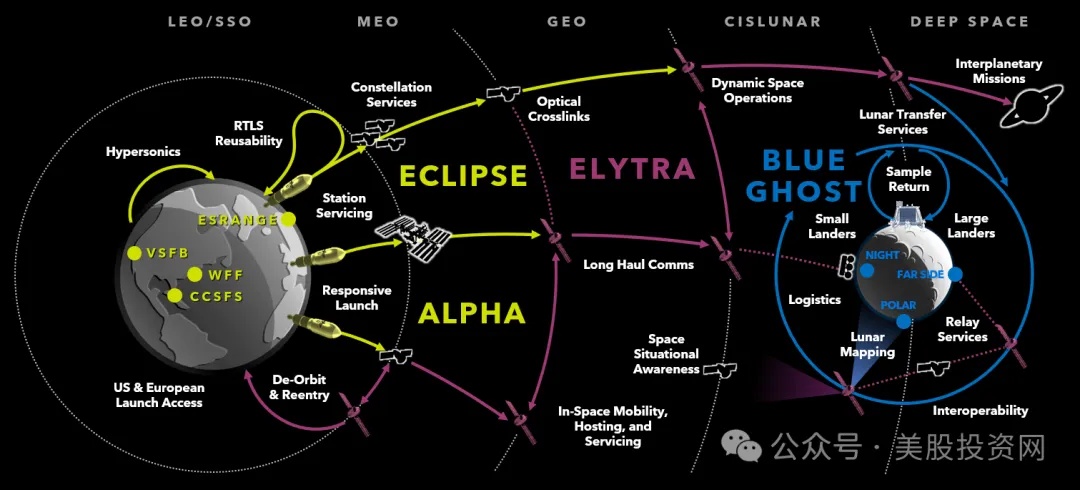

Firefly 的目標並不止於完成一次登月任務。對它來說,登月只是技術通關,更關鍵的是“通關之後能持續做什麼”。

它要打造的,是一條完整的“太空物流鏈”——從地球發射、軌道運輸,到月面投送,再到任務執行,全流程它都要掌控在自己手裏。

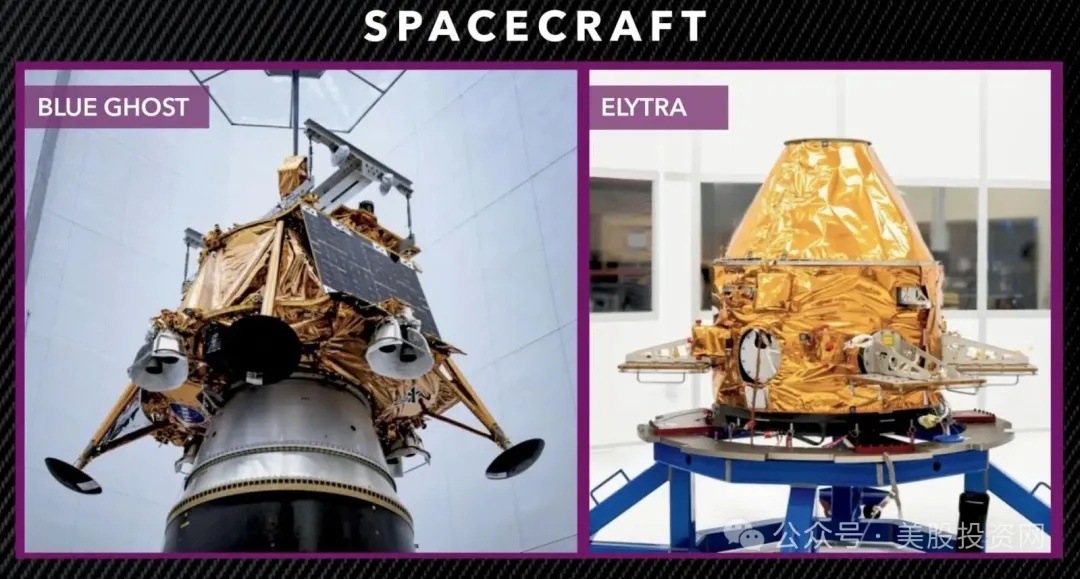

這個思路,在它的兩款核心產品上體現得很清晰:Blue Ghost 和 Elytra。

Blue Ghost 是它目前最成熟、也是最具代表性的成果。作爲一款民營研製的月球着陸器,Blue Ghost 的設計不僅考慮了一次性任務的可靠性,更具備工程複用的能力。它能穩定運行整整一個“月晝”(約14天),還能適配多個科學與商業載荷,在惡劣的月面環境下依然保持通信與供電。這套平臺本質上不只是“送一次東西上月球”,而是能爲 NASA、軍方等機構提供“標準化登月服務”,這在整個美國商業航天體系中都屬領先。

有了月面交付能力,Firefly 還需要一款能在軌道層靈活調度的飛行器Elytra。你可以把它理解成“太空版的萬能工具車”。它能把衛星送到指定軌道,也能在軌道之間靈活切換——這就像在城市高架上隨時變道。它自帶推進器、電池和通信系統,能獨立完成任務,還可以對接別的飛行器、傳數據、甚至幫忙“打補丁”。這種靈活的飛行器,未來在軍用、通信、科研多個場景都能派上用場,目前已經拿到了美國國防部的多個任務合同。

更重要的是,這兩款飛行器並不是各做各的,而是基於統一的平臺設計。在推進系統、電源、軟件架構上高度通用,像樂高一樣搭積木。這種“平臺化”讓 Firefly 的產品線更容易複製、升級,也更省成本。

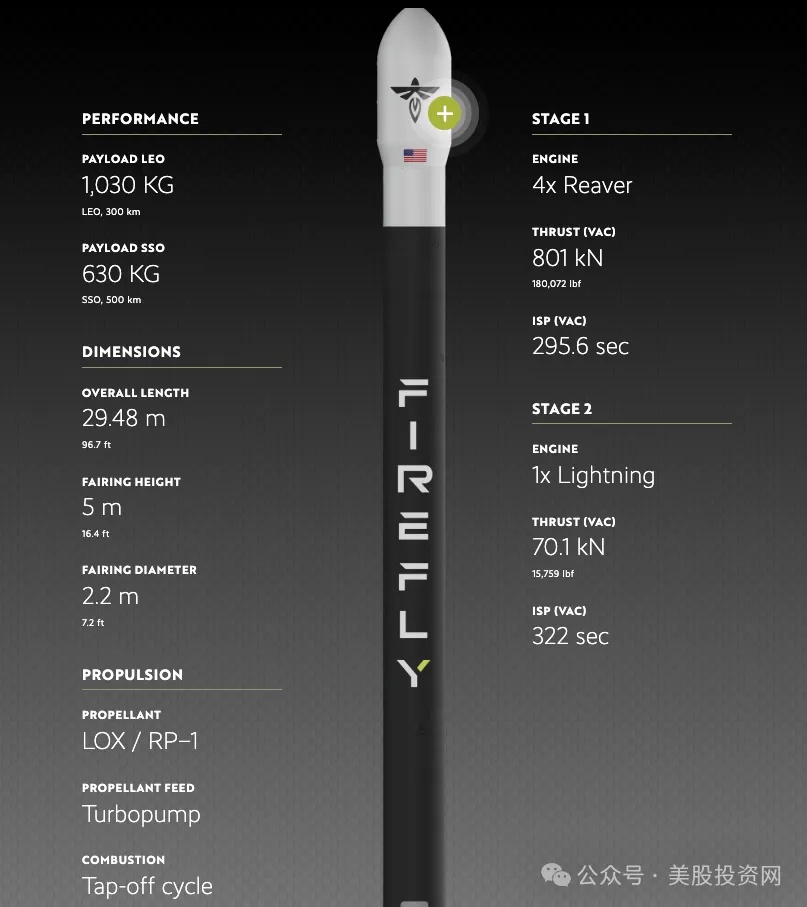

而支撐這些能力的基礎,是它自研的火箭系統。當前主力是Alpha 火箭,可以把一噸級有效載荷送上近地軌道。雖然一開始試射失敗過,但在2023年的“VICTUS NOX”任務中,它僅用不到24小時就完成從接令到發射的全流程,刷新了美軍對“快速響應發射”的認知,也拿下了後續多個軍方訂單。如今 Alpha 已排進了30多次未來任務清單,穩定性和任務經驗正在逐步累積。

更進一步,Firefly 還與軍工巨頭諾斯羅普格魯曼(NOC)合作開發中型火箭 Eclipse,計劃在2026年首飛,運力是 Alpha 的16倍,還具備重複使用能力,目標是拿下國家安全級別的大單。

而這些產品背後,還有一個被業內稱爲“火箭牧場”的重要基地——Firefly 位於德州的製造與測試園區,佔地200多英畝。這裏集成了發動機測試臺、自動化裝配線、潔淨間封裝區,可以實現從零部件製造、整機組裝,到測試、封裝、發射準備的全流程作業。

對 NASA 和五角大樓來說,Firefly 最大的底氣不是“技術先進”,而是它能把任務從頭到尾全都自己搞定:有自己的火箭,有自己的飛行器,也有自己的測試場和總裝線。交付速度快、風險可控,相比那些依賴外包和拼裝的供應商,信任門檻完全不在一個級別。

Firefly 憑什麼拿下 NASA 和五角大樓核心訂單?

這絕不是運氣,也不是被政策“扶持”。在這個行業,光有技術遠遠不夠,真正的護城河,是能否獲得Z府系統的信任,成爲那個“被允許執行高價值任務”的人。

Firefly 是在 2017 年破產重組、幾乎從零起步的背景下完成這一切的。它能在短短几年內重新打入 NASA 和軍方體系,背後是一次又一次極其嚴苛的篩選與驗證。

先看 NASA 的 CLPS計劃。這不是象徵性投票,而是一場完全公開競爭的技術招標:每家公司都要在任務能力、交付機制、軟硬件集成等維度硬碰硬。Firefly 能從中脫穎而出,是因爲它具備從發射、飛控到登月交付的完整鏈條,並在多個關鍵環節獲得高分。

而對美國軍方來說,看重的核心是兩個詞:響應速度 和 自主可控。Firefly 擁有自建的發射場、測試設備和封裝系統,是真正具備“快速調度、獨立執行”能力的供應商之一。這讓它順利進入了多個“快速響應任務”承包商序列,成爲五角大樓重點驗證的對象。

Firefly 財務表現

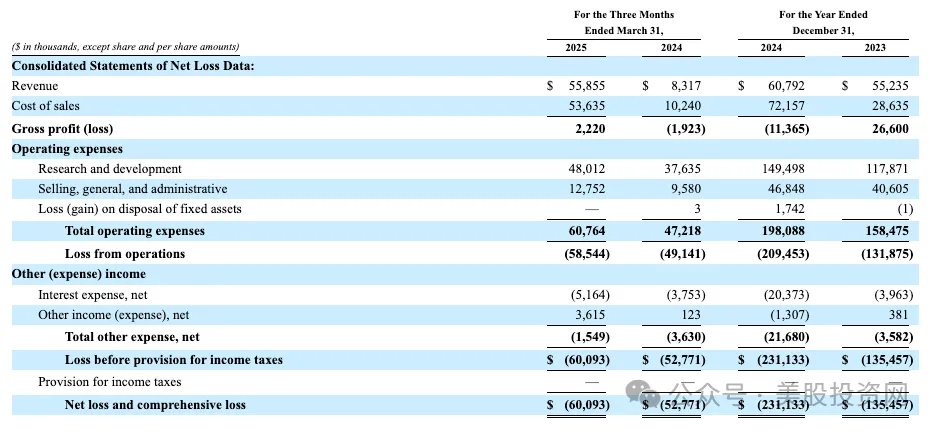

但站在資本市場的視角,光有訂單和技術遠遠不夠。一家能講故事的公司,最終還要能講得出一份說得過去的財務報表。而 Firefly 的賬本,依然顯示出它正在經歷一段典型的“用時間換空間、用資金換未來”的早期成長曲線。

2024 年全年,公司實現營收 6079 萬美元,表面看還算穩健,但經營虧損高達 2.09 億美元,是營收的三倍多。

到了 2025 年第一季度,營收增長至 5590 萬美元,是去年同期的 6 倍,說明 Blue Ghost 的登月任務正在兌現客戶訂單。然而,這並未改善其財務狀況——僅一季度就錄得淨虧損 6010 萬美元,說明高技術門檻項目的成本壓力仍在持續釋放。

更大的挑戰來自現金流。截止 2025 年 6 月 30 日,公司自由現金流仍爲負 9650 萬美元,賬上可用現金僅剩 2.05 億美元。同時,調整後的 EBITDA 亦爲負 9500 萬美元,顯示核心業務尚未具備造血能力。

換句話說,即使收入開始釋放,公司依舊高度依賴外部融資以維持項目推進。一旦任務出現延遲、融資環境收緊,或利率水平維持高位,其現金流將迅速承壓。

虧損中的Firefly,憑什麼值56億?

那麼問題來了——一家尚未盈利、現金流爲負、年虧損超過 2 億美元的商業航天公司,憑什麼能在此時衝刺 IPO?

Firefly 此次計劃發行 1620 萬股普通股,發行價區間定在每股 35 至 39 美元,對應的估值最高將達到 56 億美元——而就在一年前,它的估值還只有 20 億。是什麼,讓這家仍在“燒錢”的公司,估值翻了近三倍?

Firefly 自然知道自己還“燒着錢”,可它開出的估值並不只是一紙空談。

說到底,資本市場願意給它重新定價,不只是因爲它完成了 Blue Ghost 1 號任務、也不只是執行了 VICTUS NOX,而是因爲這些能力開始帶來穩定的復購客戶與訂單池——NASA 與五角大樓正在用行動表態:這家公司,不只是能幹一票大的,而是可以反覆交付的“長期選項”。

比如在登月任務中,Firefly 是通過 NASA CLPS 項目的公開競標,以最高技術評分中標的。2025 年任務順利完成後,NASA 隨即在下一階段規劃中繼續保留其角色。這不是“扶持”,而是“復購”——對履約能力的肯定。

再看軍方。2023 年 VICTUS NOX 任務,Firefly 從接令到發射只用了 27 小時,完成了美國太空軍有史以來首次“快速戰備發射”測試。這種能力,是大公司都難具備的“戰略機動性”。結果就是:它被直接拉入國家偵察局(NRO)與空天司令部的“項目池”,參與星座部署、在軌監測等更復雜任務。

截至 2025 年第一季度末,Firefly 的在手訂單金額已累計超過 11 億美元,其中絕大部分來自 NASA 和美國軍方。這意味着,它已經不是那種靠一錘子買賣生存的民營航天初創,而是被系統性納入Z府合同生態的“長期供應商”。

也就是說,它之所以還有資格談 56 億的估值,不是因爲它現在能賺錢,而是因爲它已經進入了一個能帶來確定性收入、但門檻極高的市場池——這裏的“信任”,比利潤更稀缺。

那麼問題來了:這一切,值不值 56 億?實話說,這場 IPO,更像是一次喘息。

Firefly 的賬上資金撐不過 2026 年。要推進 Blue Ghost 2 號任務、要履行 Elytra 的軍用合同、還要擴建地面設施,它必須融資。而此時的私募市場冷得出奇,IPO 反而成了更現實的選擇:不僅能拿到現金流,還能向客戶釋放信號——“我們能活下去,能繼續交付”。

你可以理解爲,它拿的不是“利潤溢價”,而是“生存資格”。在商業航天這個動輒投入數億美元、回款週期以年計的賽道上,這一口氣,就值錢。

Firefly 是不是下一個 RKLB?

看起來,Firefly 和 RKLB都是“SpaceX 之外的第二梯隊選手”,但本質上,它們走的是完全不同的商業路徑。

RKLB的模型是“小單快跑”:它用小型火箭 Electron,承接商業客戶的微衛星發射訂單,靠高頻次、短週期來滾動現金流。你可以把它理解爲“太空快遞”:客戶下單、快速發射、按軌送達,拼的是週轉效率和價格競爭力。

而 Firefly 的打法,是“重型工程總包”:客戶不只是要把一個設備送上天,而是要整個任務鏈條從地面到軌道、再到月面全部交給你打理。這種任務金額大、週期長、驗收復雜、責任重,典型的“高門檻+高風險+高粘性”組合。

而 SpaceX 則已經走到了另一層維度。它早已不靠火箭本體盈利,而是靠“發射+星鏈+服務”的垂直整合體系構建護城河。星鏈帶來的現金流,反過來反哺發射端,構成一個閉環的航天生態系統。這是現階段任何同行都難以複製的“系統級優勢”。

從客戶結構上看,SpaceX 擁有最廣泛的全球客戶和自有產品線;RKLB對接的是衛星創業公司和科研機構;Firefly 的主要訂單則幾乎全部來自美國Z府,尤其是 NASA 與五角大樓。這決定了它雖然發射次數不多,但任務金額大、合同期長、且續簽率高——只要能完成交付,就有後續訂單。

所以你可以這樣看待:

SpaceX 是太空生態平臺,靠閉環賺錢;

RKLB是軌道速遞商,靠頻次回血;

Firefly 是任務總承包商,靠履約贏得客戶復購。

Firefly 的難度在於:它沒有星鏈那樣能產生持續現金流的自有系統,也沒有 RKLB 那樣能迅速接單回血的輕型飛控鏈,它必須靠“每一次複雜任務完成”來換取下一次生存空間。但一旦穿越這個週期,它將變成 NASA 和五角大樓可以“反覆下單”的稀缺供應商——而這,正是估值 56 億背後的真正底牌。