1993年,IBM瀕臨解體邊緣,一位不懂大型機的「外行」臨危受命。十年後,他讓這頭藍色巨人重新起舞。今天,他走了,但那句「我們直接談談」仍迴盪在科技史上。

是他救活了IBM,是他讓「大象跳舞」。

12月28日,IBM宣佈:

前董事長兼CEO,Louis V. Gerstner Jr. 去世,享年83歲。

這位在1993—2002年間執掌IBM的人,被無數商業史書寫為同一個稱號:「藍色巨人的救世主」。

在發給全體員工的內部信中,IBM現任CEO語氣剋制。

但他反覆回到一個核心判斷:郭士納改變IBM的,不只是戰略,而是它理解商業世界的方式。

拯救「藍色巨人」

時間撥回到1993年。

那一年,IBM正站在懸崖邊緣。

大型機賣不動了。

PC不賺錢。

組織臃腫,部門互相設防。

IBM不再是一家公司,更像一堆互不來往的帝國。

IBM連續鉅額虧損,市值大幅縮水。

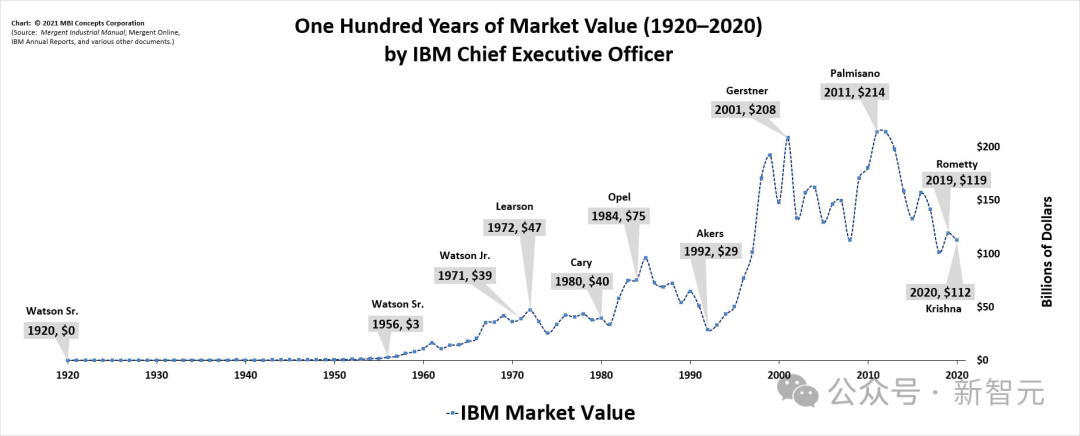

至2002年卸任時,郭士納將IBM的市值從接手時的290億美元拉升至1680億美元,股價累計漲幅達800%

IBM當時的問題,不是技術落後,而是公司忘了自己為什麼存在。

更危險的是,IBM內部甚至開始認命,被動接受「命運的裁決」。

正是在這樣的背景下,郭士納臨危受命。

故事要從1992年說起。

那一年,郭士納被他的鄰居Jim Burke一次次找上門,勸他接手IBM。

Jim Burke曾是強生公司高管,與他同住曼哈頓公寓樓,並領導着IBM的獵頭委員會。

郭士納一開始並不想來。他不是工程師,也不懂大型機。

在技術至上的IBM,他看起來就像一個「野蠻人」。

但時機正好。郭士納當時正尋求從消費品公司RJR Nabisco脫身。

經過數月的「追求」,郭士納於1993年愚人節當天接任IBM的董事長兼首席執行官。

對一家以工程師文化和技術自豪感著稱的百年科技巨頭而言,這非常冒險。

但事後回看,這個「局外人」,恰恰成了轉折點。

拯救IBM的,恰恰是一個不迷信技術的人。

內部信中特意提到一個在IBM內部流傳多年的細節。

郭士納上任不久,在一次冗長的內部彙報中,他突然打斷流程,說了一句簡單的話:「我們直接談談。」

這句話之所以被反覆提起,並不是因為它強勢,而是因為它標誌着一次方向的改變。

郭士納很快意識到,IBM真正的危機並不只來自技術路線,而來自組織的自我中心化:

人們更在意流程是否合規,而不是客戶是否滿意。

更關心會議怎麼開,而不是問題怎麼解決。

為了避免犯錯,選擇什麼都不做;內鬥壓倒一切;創新被當成技術炫技,而不是客戶甘願掏錢的技術結果。

後來,他在回憶錄中總結過這一點:IBM「忘記了一個最基本的商業真理:客戶並不關心你有多複雜,只關心你能不能解決問題」。

於是,變化開始發生。

會議變短了。

決策開始圍繞客戶影響展開。

跨部門協作不再是倡議,而是被強行推動。

創新也不再只看「是否高級」,而必須回答一個更現實的問題:

客戶,願不願意為此買單?並且,會不會長期依賴它?

郭士納2002年卸任,但並未與IBM切斷聯繫。

據內部信披露,他在現任CEO上任後,持續提供非正式建議,始終保持一種剋制而清醒的姿態:

「我已經離開很久了,但如果需要,我隨時在。」

這句話,某種程度上也是他一貫的管理風格寫照:不迷戀權力,但對企業長期命運保持責任感。

拒絕拆分IBM

一場逆共識的豪賭

他很少公開表態,但在自傳《誰說大象不能跳舞?》,他親述了他在IBM工作的10年。

從第一頁到最後一頁,他從未讓我們忘記核心觀點,那就是:只有像郭士納這樣不受影響的局外人,才能拯救IBM免於崩潰。

其中最具爭議、也最具歷史意義的決定,是拒絕拆分IBM。

在90年代初,「拆分IBM」幾乎是行業共識。

硬件、軟件、服務各自獨立,看起來邏輯清晰,也更容易向資本市場講故事。

郭士納卻堅持認為,這條路會徹底摧毀IBM的獨特價值。

他的判斷並不複雜:大型企業客戶真正需要的,不是孤立的產品,而是端到端、能落地的整體解決方案。

但他承認,當時並不知道公司如何才能兌現那個「統一企業」的潛力。

他早早認定,IBM的整體大於其部分之和。

但其衆多部門分佈廣泛且獨立運營,幾乎無需為整體負責。各部門非但沒有團隊合作,反而在內部和市場上相互競爭。

他寫道,管理層「是主持者而非行動者」,整個公司沉溺於內部事務而非客戶,非常危險。

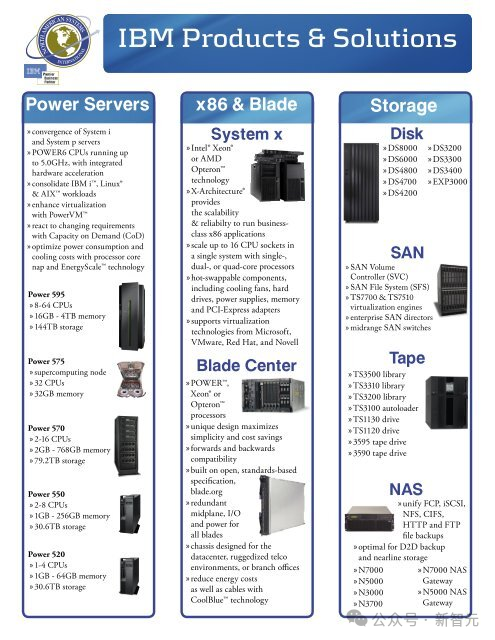

正是這一判斷,催生了IBM向企業服務和系統集成轉型的長期戰略,也為後來IT服務外包、諮詢業務的爆發奠定基礎。

2014年,IBM的產品和服務

由此,IBM重新在全球大型企業中確立了不可替代的位置。

從結果看,這是一場成功的逆勢決策;從當時看,這幾乎是一場孤注一擲的豪賭。

狠砍「親兒子」項目

清洗PPT管理層

內部信中有一句評價,精準點出了郭士納領導力的核心:他關注的是文化,是人在「無人注視時」的選擇。

改變文化絕非易事。或許,這就是衆多曾經偉大的公司消失的原因。

郭士納及其顧問們決定將員工薪酬與整個公司的業績掛鉤,而非員工所在的具體部門業績。他們認為,這將迫使他們進行合作,並走出各自運營的"封地"。

基於這種思路,IBM將其衆多廣告代理商整合為一家。目標是為全球所有IBM產品和服務創建一個統一的品牌信息。

為了推動這一變革,IBM開始獎勵團隊合作。

然而,郭士納認識到這還不夠:「人們不會做你期望的事,而會做你檢查的事。」

因此他創立了一種衡量結果的新方法。員工需要明白,他們的競爭對手在IBM之外,而非在走廊對面。

其次,不再允許「強迫性的完美主義」和「把事情研究到死」。在新的IBM,人們會因為快速完成任務而得到獎勵。

郭士納對那些長期表現不佳的產品沒有情感依戀。最終證明,這對IBM有利。

內部人士能做出放棄OS/2的決定嗎?

OS/2(Operating System/2) 是一款專為基於x86和PowerPC架構的個人計算機設計的專有操作系統。該系統最初由 IBM 和微軟聯合創建並共同開發,旨在取代DOS系統。首個版本於1987年發布。自1990年起,兩家公司間的矛盾導致微軟退出開發,此後OS/2完全由IBM獨立研發

郭士納回憶道,他的同事們「不願或無法接受OS/2是一次徹底的失敗」,儘管其技術優越,但它「正在消耗數千萬美元,佔用高級管理層大量時間,並且嘲弄着我們的形象。」

但更糟糕的是,專注於桌面領域與IBM對技術世界走向的看法背道而馳。

OS/2不是輸給了技術,而是輸給了組織的自尊。

到1994年底,IBM決定停止了OS/2軟件的新開發。

大型企業軟件應用的情況也是如此。IBM投入巨資開發它們,但它們在市場上卻是失敗者。

郭士納並未推翻IBM的傳統價值觀,但他迫使這些價值觀直面現實。

他鼓勵直言、要求充分準備、挑戰既有假設,也要求執行力必須與長期競爭力並行存在。

在IBM內部,這意味着一個變化:

頭銜不再自動等於正確,歷史不再天然構成理由,技術只有在被客戶依賴時才具備意義。

這種文化轉向,影響遠遠超過了他任期內的財務指標。

留給科技巨頭CEO的一課

郭士納的影響力並不止於IBM。

郭士納接手IBM時,公司已經沒有犯錯空間。這種生存壓力,直接塑造了一代IBM管理者的氣質。

在高速增長的公司裏,很多問題可以被規模和紅利掩蓋。

但一家巨頭瀕臨崩潰時,每一個決策都會立刻反映到現金流、客戶關係和組織士氣上。

郭士納要求高管必須同時回答三個問題:

這個決定對客戶意味着什麼?

是否真的能落地?

如果失敗,代價由誰承擔?

這套近乎殘酷的標準,使得在IBM「熬」過90年代的人,往往具備極強的綜合能力:既能和技術團隊對話,也能在董事會、客戶和資本市場之間周旋。

外界常用「半個硅谷的黃埔軍校」來形容IBM, 並非誇張。

那些從IBM走出去的領袖,最直接體現了這一點。

AMD的蘇姿豐,就是典型一例。

她在IBM工作十餘年,早年曾直接擔任郭士納的技術助理。

她親眼看過,在資源極度緊張時,一位CEO如何堅持長期方向,而不是被短期壓力牽着走。

後來接手AMD,面對英特爾和英偉達的雙重夾擊,她穩打穩紮,聚焦高性能芯片和數據中心,一步步逆轉局面。

在郭士納去世後,蘇姿豐發帖緬懷:

「早年在IBM有幸親歷他的領導,他對技術始終保持好奇,也始終足夠深刻。」

蘋果的Tim Cook,也曾在郭士納時代,於IBM歷練供應鏈與運營。

在IBM,Cook 如何在一家龐大組織中平衡效率與創新。

後來,他接棒喬布斯,將蘋果帶入萬億美元公司的行列。

行業觀察者指出,郭士納時代悄然輸出了一大批美國科技高管,

尤其集中在半導體、企業軟件和供應鏈領域。

很少有公司,能像IBM這樣, 培養出如此多的跨界型的領袖。

這些人身上有一個高度一致的特徵:對複雜系統的耐心理解能力。他們不急於推翻一切重來,而是更擅長在既有結構中尋找可演化的路徑。

這正是郭士納反覆強調的能力——「在現實約束中做出最優解」。

離開IBM後,他擔任凱雷投資集團董事長,同時將大量時間投入教育與生物醫學慈善事業。

大象還能轉身嗎?

他的人生履歷,本身就是20世紀末職業經理人精神的一次完整呈現:理性、務實、以結果為導向,卻並不否認價值觀的重要性。

在AI、雲計算和平台化再次重塑科技行業的當下,IBM早已不是90年代的IBM。

但郭士納留下的問題依然具有現實意義:

當技術劇變來臨,企業究竟是圍繞技術自轉,還是圍繞客戶重構自身?

當組織規模變得龐大,文化是否仍能驅動正確的日常選擇?

或許正因如此,IBM選擇用這樣一封長信來紀念他。

這並非單純的悼詞,而更像一次提醒:

真正決定一家科技公司命運的,從來不只是技術本身。

大象還能不能轉身,取決的從來不是它的技術,而是它是否還知道自己要走向哪裏。