隨着中國汽車產業的迅速崛起,日本汽車製造商和媒體都開始反思自己的「掉隊」:一方面,由於過去在混合動力汽車上的成功,使得日本大型車企對於純電動車的態度相對保守;另一方面,日本國內消費者心態以及基礎設施建設滯後等問題也在一定程度上制約了行業發展。

解決問題的辦法也隨之浮出水面——到中國去。

在智能駕駛領域,日企開始直接來到中國設立研發中心,或與當地科技公司結成戰略聯盟。廣汽豐田、東風日產等車企也直接採用了中國的自動駕駛供應商。

對於日本車企來說,這不僅僅是放低身段,更需要主動破除本土極端封閉的供應鏈體系,其決心之大可見一斑,也從側面證明了中國新能源汽車發展路徑的正確。中日汽車產業正迎來新一輪互利合作,只不過與歷史相比,雙方姿態已經有了巨大改變。

(作者 王淅)

12月8日,廣汽豐田最新的純電車型鉑智3X開啓預售。這款搭載了激光雷達和高階智駕功能的車型,給出的價格指引是「10萬元級」——即使與價格戰打得天昏地暗的國產新勢力相比,這個價格也相當有競爭力。

尤其是在豐田前兩款純電車型在華銷量慘淡,性價比和智能駕駛功能被「羣嘲」的背景下,這樣的轉變令人印象深刻。

豐田電動汽車的快速進步,顯然離不開對中國技術的深度吸收。在智能駕駛方面,其新款車型直接採用了中國頭部自動駕駛企業Momenta的方案,做到了中國車企也很難做到的10萬級別配備激光雷達。

更有趣的是,就在不久前的廣州車展上,東風日產也宣佈將在新款車型上搭載Momenta高階智駕方案。兩家車企選擇了同樣的核心供應商,這對中國人來說看似平常,對日本車企而言卻非常罕見。在日本本土,車企與供應商的關係一向以封閉著稱。

當人們越來越多地談論中國汽車產業的技術輸出之餘,我們還可以看到,日系車企在經營模式和研發布局上也在急劇向「中國式創新」看齊。

日本汽車產業緊盯中國

日本作為一個汽車製造大國,近年來高度關注自動駕駛在中國的發展。體現在媒體中,就是行業動態報道幾乎和中國同步。

百度在2024年11月21日發布了業績報告後,當天晚上,日本經濟新聞就在電子版裏予以了報道,特別提及了百度的自動駕駛利用率按年增長了20%,達到了98萬8000次。在日經的介紹中,百度更像一家汽車技術公司,在「EV車和自動駕駛領域」,百度的技術能力超越了日本企業,在電動汽車領域排名世界第14位,介於豐田(第12位)和本田(第16位)之間,尤其是,百度已經實現了4級自動駕駛。實際上,日經在油管的官方賬號裏,還上傳了在北京體驗百度無人出租車的視頻,日經中國的負責人稱,「比人駕駛的汽車更有安全感」。

日本經濟新聞簡稱「日經」,是日本最權威的經濟類媒體,銷售額居日本新聞報紙第一,電子版付費會員超過256萬,讀者絕大多數是日本大企業高管,因此日經的報道,也反映了日本企業的關注焦點。而在Jetro(日本貿易振興機構)的一份公開調查報告中,也提及了豐田和騰訊的合作(2024年4月)、日產與百度的合作、本田與華為的合作等。

其實,不僅是百度、騰訊、華為等大公司,日本主流媒體和日本的調查諮詢機構關注了幾乎所有中國的自動駕駛企業,對於中日之間的合作,也會隨時報道。

同樣在2024年11月,日經旗下的「日經XTECH」在付費版報道了豐田廣汽和中國獨角獸企業Momenta的合作,介紹廣汽豐田即將在2025年推出的鉑智3X,在這款緊湊級純電SUV上,搭載了與Momenta聯合開發的智能駕駛輔助系統,特點是採用無圖智駕,使用激光雷達、廣角單鏡頭攝像頭和一台毫米波雷達作為前向監控傳感器,廣汽豐田宣傳其硬件「優於特斯拉的FSD」,但定價不超過20萬人民幣(12月8日開啓預售後的宣傳口徑則是10萬元級)。日經認為,豐田此舉是為了在中國市場對抗和特斯拉、小鵬的競爭。

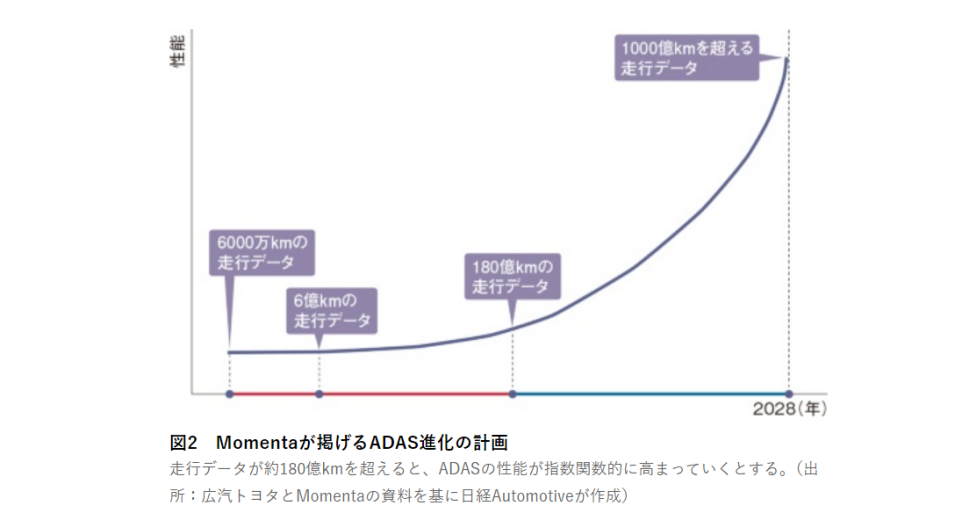

日經引用了Momenta的技術展望

Momenta是一家總部位於蘇州市相城區的科創企業,成立於2016年,其創始人兼CEO曹旭東畢業於清華大學,該公司平均年齡只有28歲,是一家年輕的科創公司。在這篇報道里,日經也介紹了Momenta早在2020年就開始了和豐田的合作,除此而外,日產、通用汽車(GM)、梅賽德斯-奔馳、博世、中國上汽集團(SAIC)、BYD等也是Momenta的主要合作方。

除了和豐田的合作,在2024年11月的廣州車展上,Momenta宣佈了和日產全新車型N7的合作。據報道,該車架構完全在中國進行研發,使用Momenta的高階智駕方案,在座艙部分則對標國內一線新能源車企,使用高通驍龍8295的芯片,除基於「端到端」大模型打造的高速領航NOA、全場景泊車功能外,東風日產N7還將搭載「城市記憶領航NOA」功能,保證全國都能絲滑駕駛。

改變了日本汽車供應系統的科技企業

在日本汽車圈,長期以來主機廠和一級、二級供應商之間存在着封閉的綁定關係,供應商會認準服務一家主機廠,要麼是豐田,要麼是日產,要麼是本田。一級、二級供應商又擁有從屬關係強烈的三級、四級供應商,自上而下,形成特有的金字塔形供應鏈,頂端是主機廠,擁有絕對話語權,越往下話語權越弱。然而,在智能車聯網領域,作為供應商的Momenta卻能左右逢源,同時服務豐田、日產等。

的確,主機廠和科技企業之間更像夥伴關係,為了提高創新速度,除了技術合作,日本主機廠也向中國科技公司提供戰略投資。

早在2018年11月,雷諾、日產和三菱汽車共同成立的開放式創新投資基金Alliance Ventures宣佈,向總部位於廣州的文遠智行投資3000萬美元,收購該公司6%的股份。文遠智行是中國第一家、全球第二家獲得官方牌照在公共道路上測試的智能駕駛科技公司。

豐田也投資了中國科技公司,包括Momenta,還有被稱為「中國版Waymo」的小馬智行(Pony AI)。自2019年以來,這兩家公司一直在合作開發自動駕駛技術,2020年,小馬智行獲得了豐田4億美元的投資,並於2024年4月共同成立了合資企業「騅豐智能科技」,總投資額超過10億元人民幣,小馬佔總投資的50%,共同開發純電汽車「bZ4X」。根據公告,汽車的主體將在廣汽豐田工廠生產,在小馬智行的自動駕駛出租車網絡平台「小馬智行+(PonyPilot+)」上運營,目前,雙方共同開發的無人駕駛出租車bZ4X已在深圳的道路上運行,下一步是實現2025年量產的目標。順便,小馬智行目前有300多輛無人自動駕駛出租車在深圳、上海、北京和廣州運營,總行駛里程超過300萬公里。

2024年10月25日,文遠知行正式在納斯達克證券交易所掛牌上市;2024年11月27日,小馬智行緊隨其後也在納斯達克上市;而上文提到的Momenta公司正在準備納斯達克上市,預計不久後就可如願敲鐘。中國科技公司在國際資本市場上獲得的高度認可,也迥異於傳統的日系汽車供應商。

日經引用了小馬智行的報道圖片

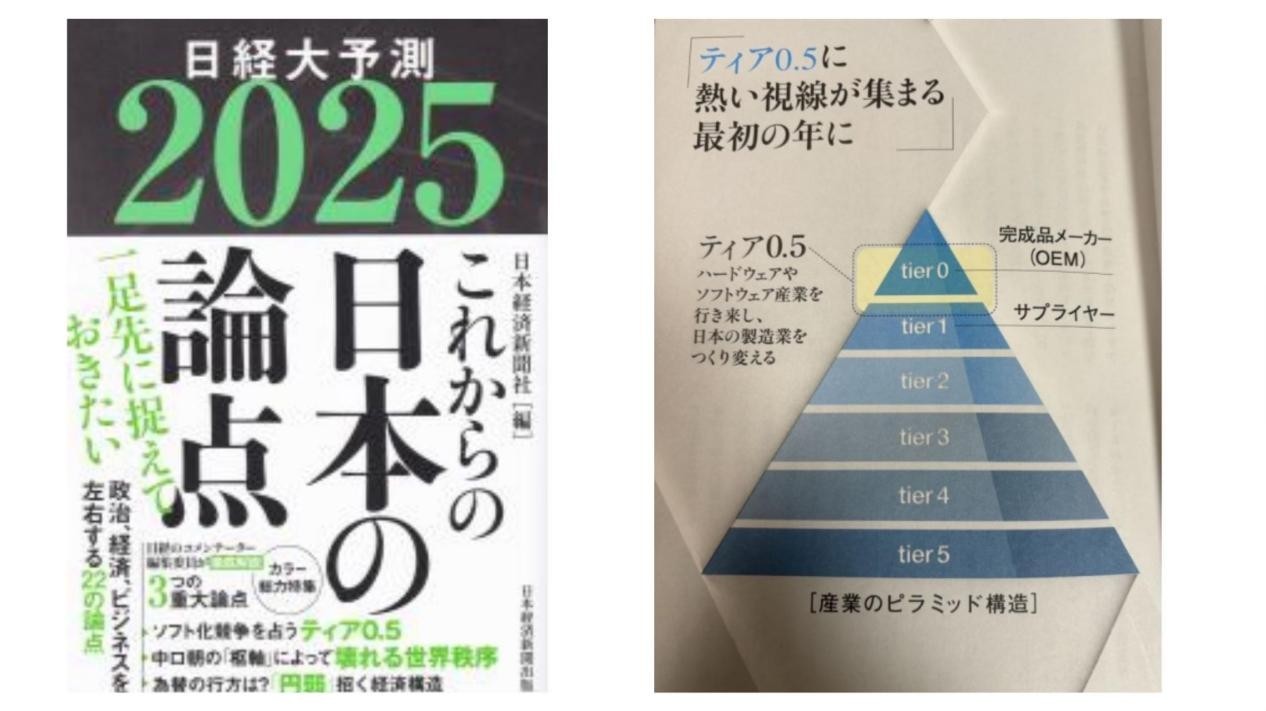

在日經2024年11月出版的【今後日本的論點 日經大預測2025】當中,把智能駕駛領域中的科技企業,稱為0.5級供應商(下圖),意思是和汽車零部件供應商與主機廠之間的從屬關係不同,科技企業和主機廠是對等關係,擁有傳統供應商不具備的AI或數字化技術,在汽車的中樞系統發揮作用實現駕駛的智能化。換言之,闖入汽車領域的中國智駕科技企業,動搖了日本汽車供應系統近100年的上下級關係,打破了主機廠一統天下的金字塔局面。

事實上,即使放在全球範圍內,中國大量自動駕駛獨角獸的湧現也不同尋常。一度聲名顯赫的以色列科技企業Mobileye曾經佔據了高階智駕70%的市場份額,但由於方案過於封閉,逐漸無法滿足主機廠的需求。而除了特斯拉以外,主機廠自研智駕也並沒有太多成功案例。

中國自動駕駛供應商卻以更加靈活和開放的合作模式,既幫助主機廠以更低成本實現高階智駕,也為自身贏得了相對傳統供應商更加平等的地位,甚至華為等企業能夠以供應商身份去深度定義整車,成為全球汽車產業重要的革新者。

日本車企也在利用中國的創新環境

除了和科技公司合作,日本汽車企業也積極利用中國的發展政策和道路環境,積累在智能駕駛領域的經驗。其中,最激進的要數日產。

2022年11月,日產集團宣佈在蘇州市相城區成立了日產出行服務有限公司,2023年3月,正式啓動面向普通市民的自動駕駛服務,目標是2025年實現商用化,車上搭載的就是文遠知行的產品。日產高層解釋,把新公司總能部設在蘇州相城區,一個重要原因是因為自2016年起,相城區就開始推進智能車聯網發展,探索「車路雲一體化」。到目前為止,相城區已累計建成智能網聯道路超251公里,道路上有高線束激光雷達、毫米波雷達等上千個感知設備,構建了多融合全息感知智慧路口,能夠讓車輛達到釐米級的感知精度,並擁有有大量5G基站及相關設備。另外,相城已集聚智能車聯網相關企業超350家,超600輛智能網聯汽車上路通行。

圖片來源:Car Watch

相城區完備的智能車聯網生態圈,也吸引來了迫切需要轉型的日本汽車供應商。處於金字塔頂端的日本主機廠由於在中國市場份額下滑明顯,迫於形勢變化,供應端的日企開始了智能化轉型。比如,住友橡膠中國有限公司,即Dunlop(鄧祿普)橡膠輪胎的生產商,通過摸索,開發出「Sensing Core」傳感技術,即是把行駛中車輪的速度信息、輪胎負荷、輪胎磨損狀況以及路面狀況檢測等等傳輸到雲端,然後以「路面溼滑度地圖」等形式提供給自動駕駛運營方,再傳遞給行駛的車輛,幫助車輛自動規避路面危險。2023年6月,日經也報道了該公司的創新。

日經引用了住友橡膠(中國)有限公司的說明資料

2024年12月初,日中經濟協會20多家日企考察中國智能駕駛市場,除了上海、武漢,特別到訪了蘇州相城區,了解日企在這裏如何通過與中方合作轉型。Jetro在近期的報告中也指出,日本企業在2023年之後加快了與中方的合作,由此強化針對中國市場的技術研發,原話是:「日本企業正在拼命追趕」。箇中原因,既有中國汽車市場規模對於日企的重要性,也有日企在EV、智能車聯網技術上處於被動的緊迫感。

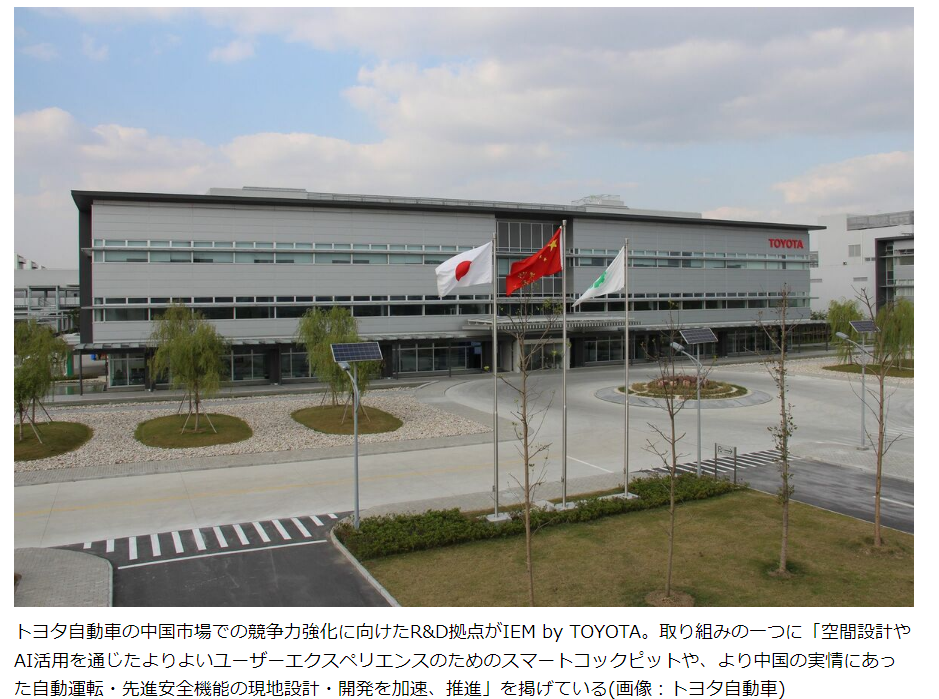

最具代表性的是豐田。2023年7月末,豐田集團宣佈,他們在中國最大的研發基地「豐田汽車工程及製造(中國)有限公司」將於8月1日更名為「豐田(中國)投資有限公司智能電動出行研發中心(簡稱「IEM by TOYOTA」)」,中國三個研發基地的工程師也將被分配到新公司,以強化各類電動汽車(BEV、PHEV、HEV、FCEV)的本地化開發,為中國用戶提供更好的體驗,從而提高競爭力。

中國事業部總經理上田達郎表示:「中國市場正以前所未有的速度發展。為了在中國市場生存,豐田正在努力改變工作和思維方式,通過以豐田IEM為核心的本地化開發,我們將挑戰開發和提供有競爭力的產品,以迅速滿足中國客戶的需求。此外,我們不僅將在中國,還將在全球範圍內分享我們在中國的開發成果和學習經驗。」

豐田(中國)投資有限公司智能電動出行研發中心大樓

日本車企為何在智能車聯網落後?

以CASE(*)為特點的智能車聯網,被豐田掌門人豐田章男稱為「百年一遇的大變革」。那麼,強大的日本車企在這個領域為何落後了呢?

其實,從研發時間和專利數量來看,日企主機廠遠勝過中美兩國。截至2021年10月,豐田保有的自動駕駛專利為世界第一,而早在2003年,豐田就開始了智能駕駛的研究。日本政府層面也在2015年出台了政策,2018年,日本內閣祕書處發布了《自動駕駛相關係統開發綱要》,迄今為止也在日本國內多地開展了測試。

實際上,日本比中國更需要智能車聯網技術。東京大學教授、擔任該校移動創新連攜機構負責人的須田義大等指出,智能車聯網能有效解決日本社會深度老齡化帶來的駕駛員不足(尤其是物流行業)、偏遠城市城市空洞化等問題。

而遺憾的是,在智能駕駛領域,日本落後於中美歐,已是不爭的事實。2023年10月17日,當時擔任日本數字經濟大臣的河野太郎表示,日本在自動駕駛技術的引進方面落後於其他發達國家,日本汽車行業「在技術創新浪潮中的落後是非常嚴重的」。

追根溯源,日本車企由於在EV領域滯後,一步落後,步步落後,技術上無法內生出智能車聯網技術。早在2018年,日本法政大學大學院政策創造研究科教授、著名行為經濟學學者真壁昭夫即指出,日本汽車行業和社會輿論對EV的懷疑態度,導致了決策的遲緩。而其背後更深刻的原因,是豐田等在混合動力(HV)領域深耕多年,贏得了豐厚收益,普銳斯、雷克薩斯在銷售上取得巨大成功,成為貢獻卓越的現金牛,導致豐田在推動EV上顧左右而言他。在近期的一次採訪中,野村綜合研究所的日本專家稱此現象為,「‘成功’的復仇」,即過去的成功經驗反而成了未來決策的絆腳石。

除了日本車企受困於過往經驗的束縛,陷入「創新者的窘境」,日本消費者的消極態度以及基礎設施落後,也拖了日本的後腿。

2023年4月期間,日本IBM做了一項電動車市場導入的調查,覆蓋了9個國家的行業高管1501人,和7個國家的消費者1萬2663人。在詢問消費者是否會在未來3年內購買電動車時,表示有意願購買的平均達到了50%,其中,中國和印度的比例超過了80%,然而,日本有意願購買的比例僅為9%。他們分析原因,一是混動車(HV)在日本普及率很高,此外,「公共充電樁數量不足」和「家庭充電設施安裝困難」,成為了主要的障礙,在這次調查中,只有11%的行業高管預測,日本的充電設施將在2030年之前到位。另外,根據日本經濟產業省統計,日本目前有超過22萬輛電動汽車,然而,充電設施只有約3萬基,缺口巨大。

即便在日本國內已經展開的自動駕駛測試,也有日本專家對其有效性表示了懷疑。

日本是幾乎都是使用巴士,而中美兩國等一開始就投入了出租車測試。巴士的行駛路線固定,路況相對簡單可控,可投入的車輛也有限,有些測試區域比如機場本身是封閉環境,日本甚至使用了磁性誘導帶來引導巴士,日本專家苦笑,這很難在非封閉的公路環境中複製。與此相對,出租車行駛範圍廣,實際路況複雜,基於用車需求投入的車輛也多,不確定因素高出一個了級別。然而,正因為如此,技術企業可以在更短時間內收集到大量的行駛數據,通過AI的深度學習解決自動駕駛的「長尾問題(*2)」,以加快技術的完善。

日本之所以使用巴士,根本在於體制。關於自動駕駛測試,是由經產省和國土交通省等中央政府負責政策制定,以及發放用於測試的補助金,但發放的對象都是地方政府,而地方政府關注的是公共交通,出租車通常不在其管理範圍內。

其次,技術創新前期都需要大量的資本投入,智能車聯網是典型的資金密集型、人才密集型、技術密集型行業,其中,「人」和「錢」是維持發展的根本。

關於人才,IT人才短缺一直是日本推進數字化的硬傷,到了2025年人才短缺問題將變得更加嚴重,面臨着所謂「2025年數字斷崖」問題。根據日本經產省統計,2020年左右IT人才缺口的30萬,到2030年時,將擴大到45萬至80萬人,比實際需要缺少40%。經產省警告,日本若不克服這一危機,從2025年起,其GDP將每年比預期低12萬億日元。

至於資金,對於科技創新好比能源之於汽車,然而,日本的民間風頭仍然不活躍,初創企業獲取研發資金有限。 比如,成立於2015年的日本科技企業Tier IV是開源自動駕駛(AD)技術的世界先驅,目前獲得了數百億日元的投資,但和中美企業動輒數十億美元的募資規模相比,實在是小巫見大巫。

再比如,智能車聯網的「車路運」模式,非常需要地方政府的大力支持和投入,而在日本很難做到。有個例子,豐田斥巨資,並使用自有土地,將其打造的智能車車聯網+智慧城市的「織城(woven city)」項目落在了靜岡縣裾野市,但遭到了新任裾野市長的反對,理由是遲遲看不到項目轉化帶來的收益,並在2023年9月單方面宣佈,裾野市決定退出該項目。這種只關心自己任期打安全牌的做法,和技術創新需要承擔風險的企業家精神,自然是背道而馳。

展望未來中日合作

筆者在和日本政經界人士交流中,總結出了中國在創新上的幾個特點,在智能車聯網領域,這些特點也體現得非常充分:

1. 中國敢於創新的企業家精神仍然旺盛;

2. 地方政府的大力政策支持,敢於拿出真金白銀投入基建和科技項目;

3. 人才紅利,中國每年大學理工科的畢業生數量超過500萬人,是日本的5倍;

4. 社會對於創新較為寬容,有較高的容錯態度;

5. 中國的用戶更勇於嘗試新科技產品。

2024年4月,在蘇州市相城區召開的與駐上海日本總領事館合作的研討會上,野村綜研的專家以【全球價值鏈中日合作路徑分析】為標題,提出了「中日雙方應利用全球價值鏈的互補性,共同打造下一代創新模式。」,提到日企的特點例如高精密儀器(傳感器)的製造經驗、尖端材料的研發優勢,機電一體汽車輕量化的製造技術、強調安全性和可靠性的持續創新等,和中國企業正好形成互補,雙方合作,定能在全球市場打造出新的汽車產業鏈。

的確,儘管中國科技企業在智能車聯網領域取得了顯著進步,要更上一層樓,就應該地認識到,中日之間更多的是秉持各自的優勢展開合作,而不是零和博弈;日本主機廠在傳統汽車領域的優勢,也仍然值得中國企業學習。隨着日本訪華免籤政策放開,更多的日本經濟界人士將不再依賴日經等媒體的二手信息,而是親自到中國來感受和交流。也期待,中日企業在探索協同創新上能擦出更多的火花!

作者介紹:王淅,日本中小企業診斷士,日刊經濟欄目專欄作者,旅居日本多年,曾在Jetro上海擔任常駐顧問。

*1 CASE:連接、自動駕駛、共享和服務、電氣的首字母縮寫

*2 長尾問題:是指自動駕駛中發生概率較低但影響安全駕駛的可能場景)

參考資料:

なぜ日本の「自動運転」は遅れているのか(President Online 2019年5月24日)

「日本はEVで出遅れた」は本當か? 自動車業界幹部と消費者の聲から探るEV市場のいまとこれから(Revision 2024年4月27日)

EVシフト、日本は出遅れ? 「後出しジャンケンでは間に合わない」-識者に聞く【news深掘り】(JIJI.COM 2023年3月23日)

27カ國中最下位…日本がIT人材足りない根本理由(東洋経済オンライン2023年5月2日)

トヨタ自動車、中國市場での競爭力強化に向け、知能化・電動化の現地開発を加速(トヨタ公式サイト 2023年07月31日)

日本の自動運転「なんちゃってレベル4」で出遅れ鮮明 下山哲平の現狀解說(2023年10月10日)

【解說】「日本車は負けた」…「遅れ」取り戻せる? 2024年、日本のEVの展望は(日テレNews 2024年1月7日)

グローバルバリューチェーンにおける 日中協力の経路分析(野村総研(上海)諮詢有限公司 2024年4月 )

中國EV・車載電池企業のグローバル戦略全方位輸出戦略を取る中國企業(Jetro 2024年12月12日)