導語:「我們從夢中醒來,不得不接受我們的世界已不再是原本的樣子。」

弗里德里希·默茨即將成為德國歷史上最「美國化」的總理。

從未有一位德國政府首腦像默茨這樣對美國情有獨鍾。據他本人統計,他已去過美國超過100次,並將美國前總統羅納德·里根視為自己的人生楷模之一。

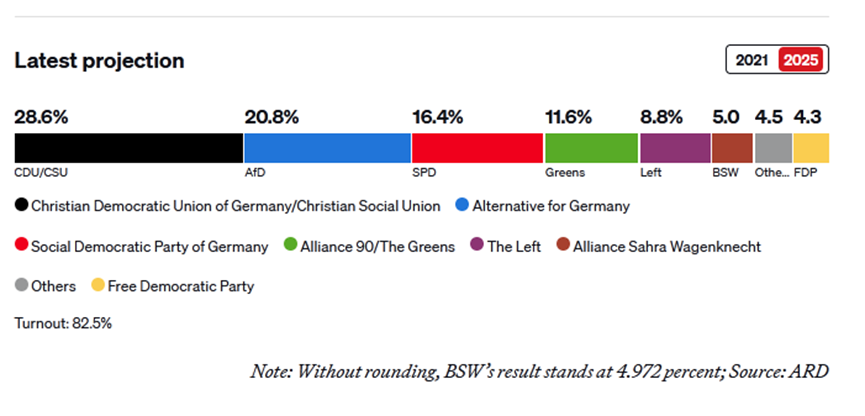

默茨所在的保守派聯盟在周日的全國選舉中以29%的得票率獲勝,根據初步官方預測,默茨特別欣賞里根的一句俏皮話,這句話也概括了這位德國領導人美國式的對政府幹預的懷疑:「英語中最恐怖的九個字是:‘我是政府派來的,我是來幫忙的。’」

然而,正當默茨即將在德國掌權之際,他所鍾愛的美國已從不可或缺的朋友轉變為亦敵亦友的關係。默茨和其他歐洲主流領導人越來越意識到,美國不再是一盞明燈——正如里根所稱的「山顛之城」,而是與俄羅斯一起,逐漸侵蝕他們日益脆弱的民主制度的另一股力量。

「這真的是一個時代的轉變。」默茨在本月早些時候慕尼黑安全會議上表示,此前美國副總統JD·萬斯(JD Vance)發表演講,將歐洲中間政黨——而非俄羅斯——視為對歐洲安全的最大威脅。默茨補充道:「如果我們現在聽不到警鐘,可能對整個歐盟來說就太遲了。」

丹斯在慕尼黑的露面可能會被歐洲歷史銘記,其意義不亞於俄羅斯總統弗拉基米爾·普京2007年在同一會議上的演講,當時普京實際上向美國主導的自由秩序宣戰。如今,正是美國政府本身背離了這一共識。

包括默茨在內的德國領導人對這一新現實的接受尤其緩慢,直到最近還宣稱,儘管特朗普政府已發出明確信號,將停止對烏克蘭的軍事援助,質疑美國保衛歐洲的承諾,並支持極右翼、親克里姆林宮的勢力,但跨大西洋聯盟仍將持久。

對於堅定的跨大西洋主義者默茨來說,幾乎沒有什麼比這更令人警醒的了。他任期內的關鍵問題將是,他能否在沒有美國支持的情況下領導德國和歐洲捍衛日益脆弱的自由秩序——或者正如默茨在慕尼黑所暗示的那樣,是否已經為時過晚。

默茨的崛起、衰落與再度崛起

這並非默茨想象中的勝利時刻。

默茨出生於二戰結束後的十年,成長於西德的一個鄉村山區——索爾蘭德。他自稱是一個成績平平的學生,很早就開始抽菸、喝酒,還容易違反紀律。

儘管有這種叛逆傾向,但他深受該地區根深蒂固的保守文化的影響,並在高中時加入了中右翼的基督教民主聯盟(CDU)。在短暫服完兵役後,默茨前往當時西德首都波恩的大學學習法律。

1989年柏林牆倒塌的那一年,默茨成為歐洲議會的保守派成員。五年後,他當選為德國聯邦議院議員,並與基督教民主聯盟的資深人物、歐盟一體化的堅定倡導者沃爾夫岡·朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)建立了密切關係。

在朔伊布勒的指導下,默茨的地位逐漸上升,並被認為是總理候選人的重要人選。

然而,他的崛起在2002年戛然而止,當時他在一場權力鬥爭中輸給了更為溫和的安格拉·默克爾(Angela Merkel)。

在默克爾領導下的基督教民主聯盟中,默茨看不到自己的位置,於是退居二線。2008年全球金融危機期間,他出版了一本讚美自由市場的書籍,名為《敢於更多資本主義》。

一年後,他離開聯邦議院,成為一名公司律師,同時執掌倡導跨大西洋關係的遊說團體「大西洋橋」(Atlantik-Brücke)。

在「大西洋橋」期間,默茨推動歐盟與美國達成貿易協議——跨大西洋貿易與投資夥伴關係協定(TTIP),並加強了與美國的聯繫,與美國政界人士和企業界領袖建立關係。

他告訴傳記作者沃爾克·雷斯寧(Volker Resing),他最喜歡的地方之一是位於美國加利福尼亞州西米谷的羅納德·里根總統圖書館,里根就葬在那裏。

在私營部門的十多年裏,默茨擔任了一系列公司董事會成員,包括在美國資產管理公司貝萊德(BlackRock)的四年任期。據雷斯寧稱,這是他一生中最幸福的時光。

默茨表示,這段時間為他提供了政治之外的寶貴經驗,但他的批評者指責他只是利用政治關係為強大利益集團遊說,從而讓自己成為百萬富翁。

2018年默克爾辭去基督教民主聯盟主席職務時,默茨看到了重返政壇的機會。他認為默克爾的溫和主義和慷慨的難民政策削弱了基督教民主聯盟的右翼基礎,並促成了極右翼「德國選擇黨」(AfD)的崛起。默茨試圖扭轉默克爾的大部分遺產,並將基督教民主聯盟大幅右轉。

該黨在經歷了16年的默克爾時代和2021年輸給奧拉夫·朔爾茨(Olaf Scholz)領導的社會民主黨(SPD)之後,希望重新定位,於2022年初第三次選舉他為黨主席。「我深受感動,」投票後默茨說,他強忍着淚水。

冒險者還是民粹主義者?

儘管默茨和他的保守派在周日的選舉中取得了勝利,但民調顯示他在公衆中並不特別受歡迎。

在一個對金融行業仍持深度懷疑態度的國家,默茨的財富以及他在美國投資公司貝萊德的經歷常常令人質疑。更不利的是,默茨經常駕駛自己的雙引擎飛機在全國各地飛行,他在50多歲時實現了畢生夢想,考取了飛行員執照。

「弗里德里希·默茨並不真正受人喜愛,但他受到尊重。」前基督教民主聯盟高級政客、歐洲委員貢特·厄廷格(Günther Oettinger)去年年底告訴記者。

然而,默茨也有衝動、敏感且容易發表民粹主義言論的名聲,尤其是在移民問題上。他的支持者表示,他只是一個冒險者——這是他在私營部門工作多年養成的特質——並且他從不迴避激烈的辯論。

默茨在選舉前採取了他最大的一次冒險。在投票前的幾個月,一系列被歸咎於尋求庇護者的高調襲擊事件導致他的保守派支持率穩步下降,而極右翼的德國選擇黨(AfD)則不斷上升。

今年1月,一名持刀的阿富汗人在巴伐利亞州的一個公園襲擊了一羣學齡前兒童,造成一名兒童和一名試圖保護孩子的男子死亡。默茨認為是時候採取激進的轉變了。

他和他的保守派做出了一個打破禁忌的舉動,削弱了德國戰後圍繞極右翼的「防火牆」——他們與德國選擇黨聯合起來,試圖通過議會推動強硬的移民措施,包括在邊境拒絕尋求庇護者的提案。

作為對默茨接受德國選擇黨支持的回應,全國各地有數萬名憤怒的示威者走上街頭。「默茨已不再可信。」在周日的選舉中排名第三的社會民主黨(SPD)領導人朔爾茨說。綠黨總理候選人羅伯特·哈貝克(Robert Habeck)稱默茨的舉動是對總理職位的「自我淘汰」。

然而,選民們普遍支持他對移民的強硬政策,最終用選票將默茨送上了權力寶座。

失望的跨大西洋主義者

德國保守派一直希望默茨強硬的邊境政策、商業背景以及對美國的熟悉程度能夠贏得唐納德·特朗普的青睞。

「默茨是與美國聯繫最緊密的德國人之一。」專注於跨大西洋關係的保守派議員托馬斯·西爾伯霍恩(Thomas Silberhorn)說,「在這方面,我非常有信心。他也了解美國的行事方式,習慣於那種直言不諱的思維方式。」

默茨還承諾要與特朗普達成「交易」。在上個月的一次採訪中,他暗示德國可以通過購買美國F-35戰鬥機並增加國防開支,使德國的國防開支持續超過北約國內生產總值2%的目標,從而贏得特朗普的歡心。

儘管美國總統喜歡關稅,默茨仍提出嘗試恢復跨大西洋貿易與投資夥伴關係協定(TTIP)的談判,該協定在特朗普政府初期就已崩潰。

然而,直到最近,默茨應對特朗普政府的方式主要還是否認挑戰的嚴重性。

就在美國副總統丹斯在慕尼黑安全會議上發表演講的前一天,默茨曾經領導的跨大西洋遊說團體「大西洋橋」發表了他的文章,內容涉及跨大西洋關係。

默茨寫道:「我們與美國的聯盟過去是、現在是、將來也將是歐洲安全、自由和繁榮的首要保障。」他繼續說,「與特朗普相處,跨大西洋關係將再次發生變化,但我們仍將繼續分享共同的價值觀、利益以及北約內的共同保護承諾。」

然而,幾天後,默茨的語氣發生了戲劇性變化,他開始警告跨大西洋關係可能出現的破裂。

「美國與歐洲之間的分歧正在呈現出全新的性質。」他在給支持者的信中寫道,「現在,問題不再僅僅是國防問題;現在,它涉及我們對民主和開放社會的基本理解。」默茨將這一時刻與2022年俄烏戰爭相提並論,正如他所說,「我們從夢中醒來,不得不接受我們的世界已不再是原本的樣子。」

幾天後,特朗普聲稱烏克蘭——而非克里姆林宮——纔是戰爭的發起者,並稱烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)為「獨裁者」,這讓德國和歐洲領導人更加不安。

在特朗普發表上述言論後,默茨在黑森州的一次集會上警告支持者,美國「國家頂層的專制行為」可能會持續很長時間。「我們的回應只能是,歐洲必須最終變得有韌性、能夠自衛,並能夠獨立自主地立足。」他補充道。

在隨後的一次採訪中,默茨警告說,歐洲應該為特朗普結束北約保護做好準備,並暗示德國需要與擁有核武器的歐洲國家英國和法國討論「核共享,或者至少是核安全」的可能性。此前,德國保守派一直傾向於與美國保持緊密聯繫,而忽視了巴黎方面呼籲歐洲培養「戰略自主性」的聲音。

默茨的措辭轉變表明,他對特朗普政府的不安程度正在加深。問題是,德國下一任總理是否能夠在歐盟成功推動根本性的新方向——歐盟本身也正面臨着親俄極右翼政黨的崛起。

默茨表現出願意開闢新道路的意願,但前進的道路仍然模糊不清。

「在這個歐洲,德國必須發揮領導作用。」默茨在黑森州的集會上說,「我們必須承擔起這一責任。我本人決心做到這一點。」(Politico)