當顛覆手機的宏大敘事撞上雞肋功能的殘酷現實,這場號稱下一代交互終端的競賽,究竟是硬科技突圍,還是又一場資本遊戲?

「‘百團大戰’最早發生在美國,隨後蔓延至中國,‘百模大戰’也是類似路徑。而現在的‘百鏡大戰’是個例外,我們發現反而是中國率先跑贏美國的一個現象。」XREAL創始人兼CEO 徐馳對《財經》新媒體如此說道。

這其中一個前提是,歷經多年演進,AI眼鏡已然實現從「技術初始探索」到「AI交互落地」的跨越,邁入高速發展期。QYResearch調研顯示,2023年全球AI眼鏡市場規模大約為1.27億美元,預計2030年將達到17.2億美元,2024-2030期間年複合增長率(CAGR)為15.3%。

正因如此,衆多中國企業湧入 「百鏡大戰」,傳統手機廠商、互聯網大廠、AR/VR廠商、AI眼鏡創企和跨界企業五方勢力雲集,加速合作與佈局,企圖在這一賽道快速分一杯羹。

「大部分人做的,是類似於Ray-ban Meta、帶攝像頭、適配多模態AI大模型的眼鏡。所謂百鏡大戰,起碼至少九十幾家公司都往這個方向去。」蜂巢科技創始人兼CEO夏勇峯表示。在他看來,企業們這麼做或基於三種考慮:第一,有一個簡單對標物,即Ray-ban Meta。第二,有一個很好的概念,即AI。第三,容易跟媒體、投資人講故事,容易拿到錢。「即使AI眼鏡到時做出不出來,賣不好,依舊可以業務轉型。」

不過,其對對標Ray-ban Meta,帶攝像頭的眼鏡品類在國內市場並不看好。夏勇峯稱,曾有投資人看好作為小米產業鏈公司的蜂巢科技,願意投錢投資源讓其團隊佈局該類產品,被其拒絕。

「做任何創新的硬件產品,只能是用新產品來替代舊有的,而不是創造一個之前從來不存在,老百姓從來不使用的東西。」在夏勇峯看來,中國是個近視眼市場,光學鏡比手機對一個近視用戶來說更重要。在中國如果要做智能眼鏡,首先考慮的應是往光學方向還是墨鏡方向走。其次,芯片、續航、畫質等基於產品功能的技術問題,可能很長時間都難以解決。因此,選擇替代光學鏡,佈局不帶攝像頭的智能音頻眼鏡成為蜂巢科技的產品重點。

事實上,行業正經歷技術理想與商業現實的拉扯。從首批用戶反饋來看,一些倉促推出的 AI 眼鏡產品飽受詬病,例如:製作工藝粗糙、耗電量大、智能化程度低,甚至還出現揚聲器左右裝反等低級錯誤。

「這些亂象無疑是行業參與者盲目樂觀地過早入局帶來的。」徐馳坦言,真正意義上的 「百鏡大戰」 或許會比媒體所預期的 2025 年更為延後。目前AI 眼鏡產品仍未完成從「時尚單品」到真正智能化、實用化產品的蛻變。這需要跨越巨大的鴻溝,離不開持續的研發投入與創新。

當顛覆手機的宏大敘事撞上雞肋功能的殘酷現實,這場號稱下一代交互終端的競賽,究竟是硬科技突圍,還是又一場資本遊戲?中國能否在這場競賽中跑出下一個大疆?

一、技術突圍:大模型與「不可能三角」

從定位看,AI眼鏡是集眼鏡+耳機+相機多功能於一體的智能助手,搭載大模型,有望演變為AI Agent的物理載體。主流的產品形態,有音頻AI智能眼鏡、拍照AI智能眼鏡、AR+AI智能眼鏡。這其中,產品的本質是眼鏡加上什麼功能,能夠比較好地平衡用戶需求和技術實現。

在中泰證券分析師孫行臻看來,目前常見AI功能包括AI助手、AI問答搜索、AI語音播報、AI翻譯等。隨着AI Agent的落地,AI眼鏡廠商有望在C端生活服務場景率先規模化落地,探索並開發更多第三方應用,包括智能支付、打車、訂票導航等。

《財經》新媒體注意到,相比手機,AI眼鏡對功耗、長期佩戴的舒適度,以及顯示、計算、交互等模塊的性能需求都更加極致。而國內AI眼鏡廠商通常與國產大模型合作,直接將通用或開源大模型接入,響應速度與場景適配性不足。重量、續航與功能多樣性構成的「不可能三角」,更是倒逼AI眼鏡廠商打破通用方案桎梏,走向自研或深度定製。

這從大模型的接入與融合可見一斑。面對AI 大模型的橫空出世和快速迭代,AI眼鏡廠商紛紛採取差異化策略。比如,雷鳥V3是國內首個搭載定製大模型的AI 眼鏡。為達到速度足夠快、理解足夠精準、內容足夠深的目標,雷鳥與阿里雲的通義團隊一起,基於通義系列大模型,構建了一個由多模型組成、支持多模態交互、雲端結合的眼鏡大模型應用體系。

雷鳥創新創始人兼CEO李宏偉透露,這是一套專門針對眼鏡場景開發的體系架構,通過技術手段優化,將每一次的任務請求交由最合適的模型處理,以此提升AI響應速度。使得雷鳥V3的AI平均響應速度為1.3s,遠超Ray-Ban Meta及其他接入通用模型的AI眼鏡。

雷鳥V3圖源/雷鳥

此外,星紀魅族基於自研的Flyme AI大模型,接入阿里雲通義千問、字節豆包、百度文心一言等頭部第三方大模型。Rokid Glasses 升級搭載 DeepSeek、豆包、智譜清言、納米搜索等多個大模型,並實施精細化的模型分類管理,劃分為基礎模型、視覺模型、搜索模型。

蜂巢科技採用「裁判員模式」,接入全球市面上10多家主流大模型,每個月給大模型打分,動態篩選大模型適配不同應用場景。

李宏偉直言,「雷鳥還在致力打造一些更加有用的場景,比如下棋指導、調酒指導。這些多模態的推理能力,是目前通用大模型不具備的。只有深度定製,才能幫助雷鳥在一些更前沿的大模型應用場景上獲得優先開發。」

而從AI眼鏡價值鏈視角看,大模型定製化調優,需要確保硬件和AI更有效結合。據悉,單在AR光學顯示方面,雷鳥每年的研發投入就達上億元。

「AI眼鏡的核心,70%的關鍵在於大模型,30%在於眼鏡本身的硬件研發。」徐馳認為,短期內,AI大模型的突破至關重要,特別是在多模態、個性化和有記憶這三個維度實現突破。而長期來看,則需關注與AI眼鏡智能穿戴特性緊密相連的芯片、顯示及交互體驗的提升。

「我們對 AI 眼鏡行業的長期發展前景充滿信心,AI眼鏡是一個萬米長跑,搶跑沒有意義,跑對方向纔是關鍵。」在他看來,把握機遇的關鍵在於持續創新,XREAL將繼續聚焦於長期的技術積累,並與全世界「最好的學生們」一起學習,積極地參與到全球最前沿的技術分工中去,例如:與Bose在聲學領域的合作,與Google在Android XR生態方面合作。

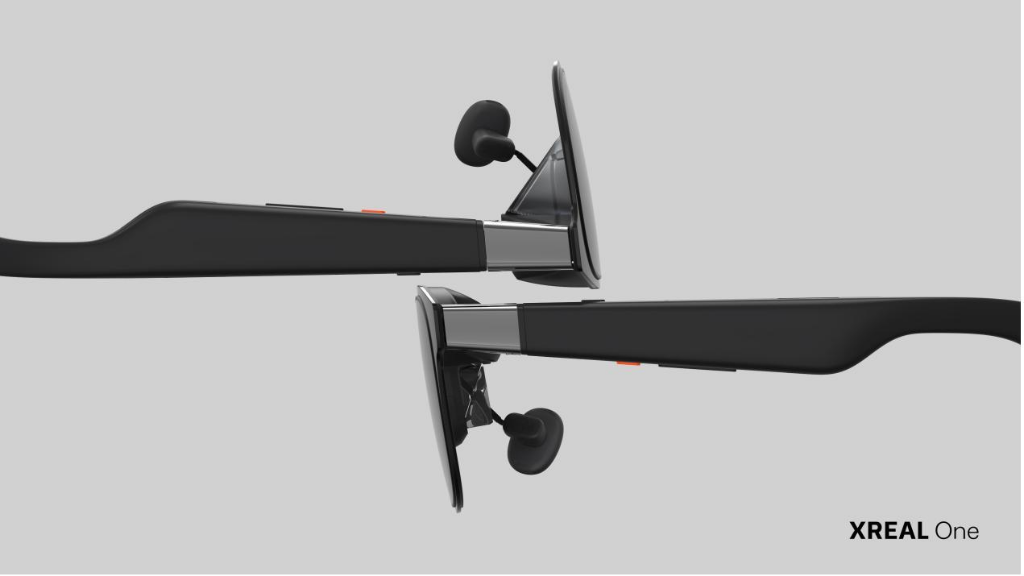

XREAL One圖源/ XREAL

據悉,XREAL One系列中,定製化零部件的成本佔比已超過65%。徐馳表示,XREAL自研芯片,不是「為了造芯而造芯」,而是從產品需求出發,基於當前產業鏈現狀的必然選擇。「如今市場上通用的核心模塊難以滿足我們對產品體驗的高標準。如當年的蘋果、大疆那樣,XREAL選擇自己定義芯片和光學顯示模組,目標只有一個,那就是讓產品體驗真正跨越鴻溝,成為用戶心目中理想的智能設備。」

二、市場卡位戰:功能分野、渠道合作、價格分層

目前,雷鳥創新、Rokid、影目科技、閃極科技等衆多廠商已紛紛推出AI眼鏡。字節跳動、小米、華為、中國移動、中國電信等巨頭也在積極佈局,預計2025年內均有望發布相關新品,AI眼鏡產品矩陣加速擴充。

功能分野、渠道合作、價格分層,是目前市場卡位戰的三個關鍵詞。

「AI 眼鏡的產品設計需基於使用場景不斷優化,綜合考慮體積、重量、功耗、成本等因素,拍照AI眼鏡是當前各大廠家的主攻方向。」國泰君安在研報中分析,從2024年AI眼鏡的銷量結構看,拍照AI智能眼鏡佔比達94%,AR+AI智能眼鏡佔比僅4%,音頻AI智能眼鏡佔比2%。

從功能上看,音頻、攝像、顯示「三足鼎立」。音頻AI智能眼鏡滿足會議、通勤等場景,技術成熟但同質化較嚴重。 拍照AI智能眼鏡強調第一視角交互,但隱私爭議與社交壓力成推廣阻礙。AR+AI智能眼鏡探索AR信息疊加,技術門檻高但被視為終極形態。

《財經》新媒體注意到,日前MIJIA智能音頻眼鏡2開啓衆籌,衆籌價999元,上線不到 3 天全部售罄,截止2025 年3月28日,獲小米商城/米有品衆籌金額雙第一。

「音頻AI智能眼鏡領域,中國市場上主要有三個品牌,華為、小米、界環,其中小米的相關產品也是我們做的,界環是我們自有品牌。」據夏勇峯透露,截至2024年底,蜂巢科技旗下所有智能眼鏡的銷量達到近15萬台,在音頻賽道排名第一。

界環AI音頻眼鏡 圖源/蜂巢科技

此外,不乏受訪者表示,AI+AR眼鏡行業中國頭部企業,並沒有比美國公司落後多少,產品進階極具想象空間。

據了解,星紀魅族、雷鳥創新、Rokid 、XREAL、INMO為代表的AR眼鏡五小龍,形成國內AR眼鏡市場的主要競爭格局。根據IDC報告,XREAL連續三年居全球AR市場份額第一,2024年全球市佔率近37.7%,超過第二至第四名總和,且XREAL成為全球AR/VR市場TOP5公司中的唯一AR廠商。

日前,徐馳曾拋出一個最新行業判斷:「2025只是L2級AI眼鏡的元年,L4級AI眼鏡的真正賽點將在2027年,XREAL要做AI眼鏡,並且要瞄準L4級高階AI眼鏡!」在XREAL看來,目前全球AI眼鏡行業正處於L2(智能輔助級)階段,綜合能力僅相當於5歲兒童。在AI技術的助推下,AI眼鏡將很快進化到L3(智能助理級)階段,並於2027年進入L4(智能協同級)階段,真正滿足個性化需求,具備情感陪伴、危機處置等能力,達到25歲成人社會認知水平。

「在AR賽道,中國企業可能和美國企業一起引領行業發展,帶來行業爆發,甚至可能中國企業會更早或者更大地發揮這個作用。」雷鳥創新創始人兼CEO李宏偉如是道。在他看來,中國在技術上面並不那麼落後,且在供應鏈、應用生態上也跑得很快。「Meta發布了Orion卻無法量產,但我們在更早時就有了X2,且實現了量產,我們的X3 Pro也很快就要量產了。」

也有其他品牌表現不俗。比如艾瑞諮詢報告顯示,星紀魅族在2024年光波導方案的AR眼鏡產品的銷量佔據市場第一梯隊。監測數據顯示,2024年Q4中國AR主流電商平台2000-2999元價格段品牌中,星紀魅族的銷量份額達41.5%,位列行業第一。在抖音渠道,星紀魅族的品牌表現也是第一梯隊。

這背後,是AI眼鏡廠商們正根據自身策略,搶佔線上、線下渠道先機。比如,在線下,與博士眼鏡、寶島眼鏡等傳統眼鏡品牌合作,在店內開闢「智能眼鏡體驗區」,提供試戴、配鏡、換鏡片一站式服務。在線上,通過抖音、小紅書搭建「AR虛擬試戴」導購場景,縮短決策鏈路。

「智能眼鏡到底屬不屬於眼鏡行業,很多公司沒有思考過這個問題,或天然覺得應該不是,但我堅定認為智能眼鏡是眼鏡行業。」在夏勇峯看來,公司第一階段的目標非常簡單,就是成為一個知名的眼鏡品牌,跟其他眼鏡品牌的差異化是比較有科技感。而蜂巢科技能與傳統眼鏡品牌達成渠道合作,一大原因是公司要的是消費電子渠道的利潤,而不是眼鏡傳統利潤。而對方願意合作,一是AI這陣風也刮到了眼鏡行業,二是目前市場下公司產品具備價格和產品優勢,傳統眼鏡商在線下門店一賣,發現能賣掉,且能賺到錢。

目前來看,AI眼鏡的價格從百元級到千元級不等,價格分層或驅動銷量分化。

國泰君安在研報中分析,若AI眼鏡降價至800元-1500元區間,從消費者心理賬戶角度考慮,相當於擁有傳統眼鏡加TWS無線耳機、便攜攝像機,附贈AI Agent功能,僅額外支付500元左右。保守估算滲透率3%,年銷量約300萬台;若功能不可替代性顯著,則樂觀預估達480萬-600萬台/年。在2000元-3000元高端市場,若國產光波導方案和國產AI芯片將成本持續壓縮,使整機BOM成本壓縮30%,結合手機大廠入局,該價格帶年銷量預計為30萬-50萬台。

三、誰能穿越「百鏡大戰」周期?

在多位受訪者看來,隨着中國AI 眼鏡產業進入規模化發展期,國產品牌有望打破 Ray-Ban Meta智能眼鏡一家獨大的市場格局。

「只從量上來考慮,三種眼鏡的量都會比較大,短時間內只帶音頻的量可能更大一點。而基於對技術和市場發展的判斷,帶不帶顯示螢幕的AI眼鏡(含AI拍攝眼鏡、AI+AR眼鏡)在接下來兩年都會迎來蓬勃發展。」李宏偉分析,今年估計全球可能會有幾百萬的出貨量,明年預計能夠到千萬級。因為這類產品一旦出現壓倒性的產品設計後,增長速度會非常快。帶顯示的AR眼鏡可能會稍晚一點,但預計 2026年後也會迎來快速爆發。「也許2026年的時候,這個類型的產品只是一個百萬或幾百萬的量,但很快會出現一個倍數甚至十倍數的增長,並保持翻倍或更高倍速的發展。」

在他看來,這個賽道是綜合實力的比拼,供鏈、硬件、軟件、應用、生態、銷售渠道、品牌營銷都要做到比較好。對一個純新的創業公司來說有較大挑戰,因為這類公司比較適合做單點突破。面對Meta等國內外競爭對手,雷鳥的策略是佈局未來正確的技術和正確的產品。就雷鳥的公司模式看,背後有像 TCL 這類較大公司提供資源支持,但它又是一個完全獨立經營、獨立決策、獨立孖展的公司,整個流程制度、價值觀是一個新的創業公司的價值觀。

從最底層的架構設計、組織,到技術路線、市場份額各方面來看,包括在大模型、操作系統、應用生態的佈局,雷鳥的合作伙伴都是全球最頂級的公司。李宏偉稱,「在這個競爭的過程中,倒沒有覺得雷鳥處在劣勢,我們審慎地看待競爭的問題,積極應對,但對未來我們內心深處有很強烈的樂觀。」

對於百鏡大戰,夏勇峯認為,中國市場與海外市場的環境存在顯著差異。在國內,視光鏡是主流市場,因此智能眼鏡產品必須遵循眼鏡的本質屬性,做好智能眼鏡的前提是先打造一副優質的眼鏡,核心在於滿足「好看、舒適」這兩大基本要素,其次纔是數碼功能的延展。相比之下,Ray-Ban Meta的攝像頭智能眼鏡因隱私問題在日常使用中受限較多,更適用於墨鏡場景,而墨鏡市場的核心競爭力主要體現在品牌影響力。

他強調,智能眼鏡的價值不僅在於技術創新,更在於如何真正融入用戶的日常生活。AI眼鏡作為融合消費電子、互聯網科技與傳統眼鏡行業的全新品類,在未來的市場競爭中立足長遠,品牌必須具備這三大領域的綜合實力。

國泰君安也認為,在AI眼鏡領域突圍,需同時滿足「技術可用性-價格可觸達-場景必要性」三角平衡。當前競爭焦點聚焦中游品牌與製造層,2025-2026年將是廠商「卡位戰」關鍵期,華為(技術整合+生態優勢)、小米(價格殺手+渠道穿透)、雷鳥創新(光學技術縱深) 或率先突圍,但最終存活者需證明AI眼鏡不是手機附庸,而是獨立的「下一代交互入口」級產品。

其在研報中分析,短期來看,關鍵在於誰能更快將AI眼鏡的「工具屬性」轉化為「身份表達符號」,並實現從供應鏈到銷售鏈路的全生態本土適配。長期來看,AI眼鏡行業的競爭本質是品牌方對技術、生態與用戶心智的爭奪。品牌廠商通過定義產品、推動技術、整合供應鏈、構建生態與塑造標準,成為產業鏈的價值分配主導者。未來,隨着軟件服務佔比提升與行業標準固化,華為、Meta、雷鳥創新等頭部品牌或將進一步鞏固其「中軸」地位,而缺乏自主定義能力的廠商將淪為產業鏈配角。

不難看出,這一邏輯與智能手機行業的演進高度一致。最終勝出者,必將是那些「既懂技術、更懂用戶」的品牌玩家。

在天風證券全球前瞻產業研究院聯席院長孔蓉看來,AI眼鏡的功能還比較簡單,如果能基於多模態大模型,讓AI助手和硬件產品能很好地結合在一起,變成真正的AI助手,會讓產品體驗有很大改善。從未來一段時間看,目前還在等真能夠讓AI助手變成現實的模型。

徐馳也對《財經》新媒體直言,AI 眼鏡若要取得真正的成功,就必須在使用體驗上超越手機上的AI APP。只有當眼鏡能夠為用戶提供智能化的個性化體驗,彷彿有一個超級人工智能助手在背後為你服務時,這個產品才真正具有深遠的意義和市場潛力。

「未來兩三年內,AI 眼鏡有望作為一種極具價值和高效的新終端迅速進入市場,但這一切的前提是,跨越技術與產品體驗的鴻溝,達到用戶滿意的閾值。」他如是道。