文|紅餐網

「當代年輕人去寺廟,不忙着求神拜佛,先急着填飽肚子。」

近年來,隨着全國各地寺廟成為熱門景點,不少寺廟齋飯也被捧為新晉網紅打卡點。除了齋飯,寺廟咖啡、寺廟火鍋、寺廟漢堡等也如雨後春筍般湧現,寺廟成為不少打工人的「假日食堂」。

當代年輕人,把寺廟當做「假日食堂」

社交媒體上,全國各地寺廟齋飯的分享帖層出不窮。小紅書上,「寺廟喫齋飯」相關筆記超3萬篇、「寺廟咖啡」相關筆記超11萬篇;抖音上,「寺廟齋飯」詞條播放量超2000萬次。

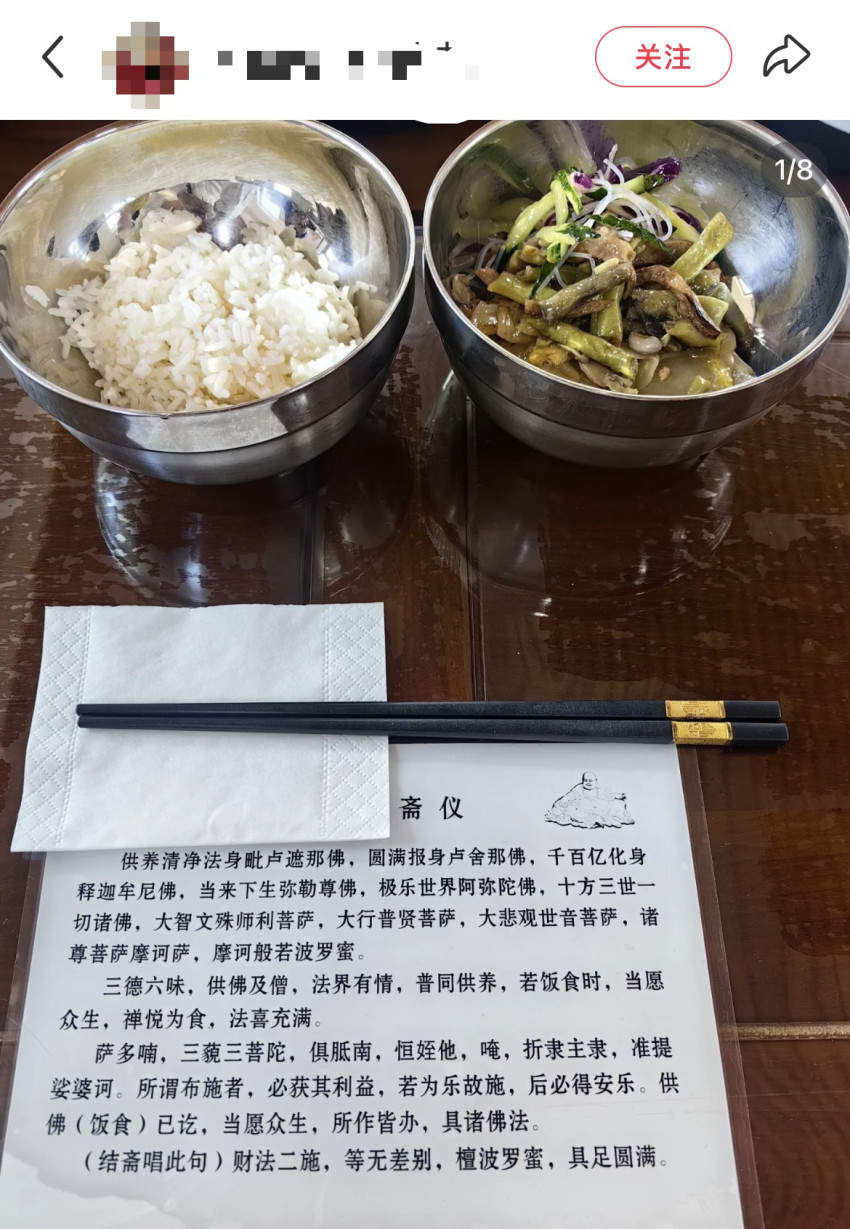

紅餐網隨意點開某社交平台,在「喫齋飯」相關的話題裏,總能看到全國各地的網友分享着不同寺廟的齋飯體驗:

- 在北京喫過好幾家寺廟的齋飯,最推薦戒台寺的真的很香,一定要嚐嚐素面;

- 來深圳弘法寺絕對不能錯過免費的齋飯,超好喫但一定要早點去排隊;

- 在杭州法喜講寺喫了頓5塊錢的齋飯,管飽又好喫,強烈推薦;

……

在各大安利貼中,排隊成為了全國衆多寺廟餐廳的常態,像北京的隆福寺、上海的龍華寺、廣州的光孝寺、杭州的靈隱寺、成都的娘娘廟等等,每逢周末節假日的飯點,這些寺廟的素齋窗口的排隊隊伍,比工作日寫字樓電梯前的隊伍還要長。

社交平台上,甚至還有不少網友整理出不同城市「寺廟喫齋」的攻略,從飯堂位置、菜品口味、價格高低都有詳細的測評。

比如不少消費者就認為,上海最好喫的面藏在龍華寺裏。這裏僅售一款「羅漢面」,15元/碗,由香菇、麪筋、千張等做成的澆頭,配上炸素鴨,再加入免費的牛肝菌辣醬,成為不少人心中的齋飯「白月光」。

而在成都,文殊院香園的素齋以仿葷菜著稱,人均消費49元,受到不少網友的追捧。在這裏,消費者可以嚐到用魔芋做成的「涼拌豬耳朵」、冬瓜做成的「甜燒白」以及用腐皮去包裹土豆泥來模仿魚肉的「家常土豆魚」,這些菜品不僅形似,口味也與葷菜相近。

浙江舟山普陀山內的寺廟餐廳,早餐價格在3-5元,午餐價格在5-10元,每日飯票限量發售,很快搶購一空。齋飯菜品有5-6種,主食也很豐富,米飯、饅頭、麪條、糉子……不夠喫還能再加,被不少消費者稱為「寶藏食堂」。

除了上述需要付費的齋飯,還有一些寺廟免費提供齋飯給遊客,如韶關的南華寺、廣州的百花古寺、廈門的梵天寺、北京的廣濟寺等,在社交媒體上均有不小的熱度。

在很多人的印象中,去寺廟喫齋飯大多是中老年人的愛好。如今,卻成了許多年輕人周末假日必打卡的項目之一。為何當代年輕人扎堆在寺廟裏喫齋飯?

一方面,不少年輕人認為,在寺廟喫齋飯是一場心靈的修行。因為在寺廟用餐,儀式感拉滿,習慣快節奏的年輕人在這裏被強制慢下來,需要歷經排隊取餐、止語進食、自行洗碗等步驟。比如在崇州白塔寺用素齋,必須要等到師傅敲鐘,才能正式開飯,繁瑣嚴謹的步驟,讓齋飯就餐過程變得莊重且有儀式感。

網絡上就有不少網友分享,「寺廟齋飯治好了我喫飯總剩一口的毛病。」一套儀式感滿滿的舉動下來,人們心情也平靜不少,並懷着一顆恭敬心細嚼慢嚥品味食物,情緒加持下,齋飯也就變得更加美味。

另一方面,年輕人熱衷於追求新鮮感與獨特體驗,即使是普通素食,但在寺廟IP的特別背書下,搖身一變成為需要排隊搶的「限量款」,對他們而言是獵奇體驗。比如龍華寺限量的牛肝菌辣醬、玉佛寺春日限定的青團、靈隱寺的素月餅等等,都是需要早起才能搶購到的熱銷產品。

寺廟咖啡、寺廟火鍋、寺廟漢堡……一批寺廟餐飲持續走紅

其實,年輕人愛在寺廟喫飯並非什麼新鮮事。

早在2023年,就有一批寺廟咖啡品牌走紅,近兩年更是衍生出寺廟火鍋、寺廟漢堡、寺廟奶茶等新業態,影響力進一步擴大。

以寺廟咖啡為例。2023年,杭州的靈隱寺慈杯咖啡憑藉「和尚賣咖啡」的標籤在社交媒體爆火。 而後全國各地湧現出一批寺廟咖啡,譬如上海法華寺的「聚福聚財」咖啡店、蘭州靈巖禪寺的寺廟咖啡等,被捧成網紅咖啡館,並引發不少網友的打卡。

隨着寺廟咖啡的爆火,甚至還有連鎖咖啡品牌將門店開進寺廟裏。2023年10月,Tims天好咖啡在江蘇南通西寺內開設門店,宣傳口號為「糖分適量,功德無量」等。彼時,其社交賬號底下還有網友留言,希望其開到其他寺廟中。

除了茶咖外,還有一些寺廟推出素食自助火鍋。比如珠海普陀寺,就曾推出40元一位的自助素食火鍋,菜品基本涵蓋所有素菜;成都文殊院也開設了素菜自助火鍋,價格50元/位起,有麻辣,菌湯,滋養三種鍋底,可選擇的菜品高達五十六種。

不僅是賣火鍋,還有些寺廟甚至還賣起了「洋快餐」。

例如上海的玉佛禪寺推出50元/份素漢堡套餐,內含慧根(薯條)、福包(漢堡)、水果茶。漢堡是由用炸蘑菇仿作的牛排,加上一塊素肉餅組成。此外,該寺廟還推出68元/份素披薩,是由手工製成餅底,有水果披薩、羅勒番茄披薩兩種口味。

無論是寺廟咖啡還是寺廟漢堡,這種東方禪文化和西式生活意趣形成極致的反差,給人們帶來一種意想不到的沉浸體驗。

不過,值得一提的是,當前不少寺廟餐飲產品主要集中於視覺關聯、諧音梗、禪意文字等方面,如何根據品牌調性,輸出更具特色的產品,與年輕人進行更深層次的溝通,是寺廟餐飲品牌們需要長期學習的課題。