打工人怒了!從“COWS直聘”到“陰間早八”,品牌玩梗翻車實錄

近年來,品牌營銷爲追求“破圈”效應頻打創意擦邊球,卻屢屢因忽視社會情緒而陷入爭議。乳業品牌“認養一頭牛”近期因地鐵廣告引發軒然大波,其“COWS直聘,直接跟老闆哞”“跳槽吧!

奶牛”等標語被網友直指“嘲諷打工人”“消費職場焦慮”。其事件背後,迪士尼借“牛 馬精神”暗喻職場壓榨、麥當勞“陰間早八廣告”放大打工人疲憊感等案例接連翻車,暴露出品牌在追逐熱點時與社會敏感議題的割裂。

當犀利創意成爲冒犯工具,如何在營銷創新與公衆情感間找到平衡,已成爲企業亟待破解的難題。

認養一頭牛被質疑嘲諷打工人

熱搜第一!

今日,乳業品牌“認養一頭牛”因一組地鐵廣告引發熱議。

在杭州、上海多個地鐵站內,認養一頭牛的海報廣告語顯示,“COWS直聘,找工作,直接跟老闆哞!”;另外在杭州一小區電梯內,其一則廣告海報語則稱“跳槽吧!奶牛,聽說你們場曬不到太陽?”

相關話題迅速登上微博等社交平臺熱搜榜,部分網友直指廣告內容“嘲諷打工人”、“消費職場焦慮”等。

對此,認養一頭牛方面對九派新聞回應稱:這是近期的一系列廣告,他們的確是在廣告畫面上致敬了BOSS直聘的設計元素,並取得了BOSS直聘品牌方面的許可。“因爲奶牛是需要照顧和情緒價值的,這則廣告的創意是通過招聘奶牛,表達我們對奶牛的重視,像招聘人才一樣。同時,也能傳達出我們牧場的環境。”

針對認養一頭牛的說法,鳳凰網財經向BOSS直聘求證,但截至發稿,對方並未給出回應。

公開資料顯示,認養一頭牛成立於2016年,憑藉“認養模式”迅速崛起,宣稱用戶可通過支付費用“認養”奶牛,獲得定期配送的乳製品。

創始人徐曉波,自稱原是一名“房地產商人”。根據招股書披露的履歷,1970年出生的徐曉波職業生涯始於龍游外貿經營部(1990年8月-2002年1月),此後相繼擔任中盛實業、陽江貿易的執行董事(2002年2月至今)。2011年1月至2016年12月期間,徐曉波出任浙江廣和房地產開發有限公司杭州分公司負責人。

工商登記信息顯示,徐曉波作爲董事長的浙江中盛實業有限公司,是一家從事木材加工和木、竹、藤、棕、草製品爲主的企業;而陽江貿易也僅從事批發業務,這顯然與其對外塑造的“房地產商人”形象存在一定落差。

2022年7月,認養一頭牛向證監會提交招股書,擬募資51億元用於牧場建設、品牌推廣等項目,但後因保薦人撤銷保薦而折戟。

根據當時招股書,2019-2021年,認養一頭牛分別實現營業收入約爲8.65億元、16.50億元、25.66億元,年均複合增長率爲72.27%;淨利潤分別約爲1.05億元、1.47億元和1.40億元。

增收不增利的背後,是認養一頭牛主營成本的連年攀升,其中銷售費用更是不斷增長。招股書顯示,2019-2021年銷售費用分別爲1.94億元、3.03億元和4.83億元,銷售費用率分別爲22.46%、18.35%和18.82%,而同期乳企行業平均銷售費用率爲17.72%、13.81%、12.18%。

值得注意的是,與營銷投入形成鮮明對比的是其微薄的研發支出。2019年-2021年,認養一頭牛的研發費用分別爲0元、61.39萬元及687.13萬元,三年累計僅750萬元。這種“重營銷輕研發”的運營模式,更是引發了市場對其可持續性的質疑。

而近期,認養一頭牛還被凍結4830萬人民幣股權,執行法院爲浙江省龍游縣人民法院。

當“犀利創意”變成“冒犯嘲諷”

品牌營銷中那些試圖以“犀利創意”博眼球的嘗試,正頻頻踩中社會情緒的雷區。

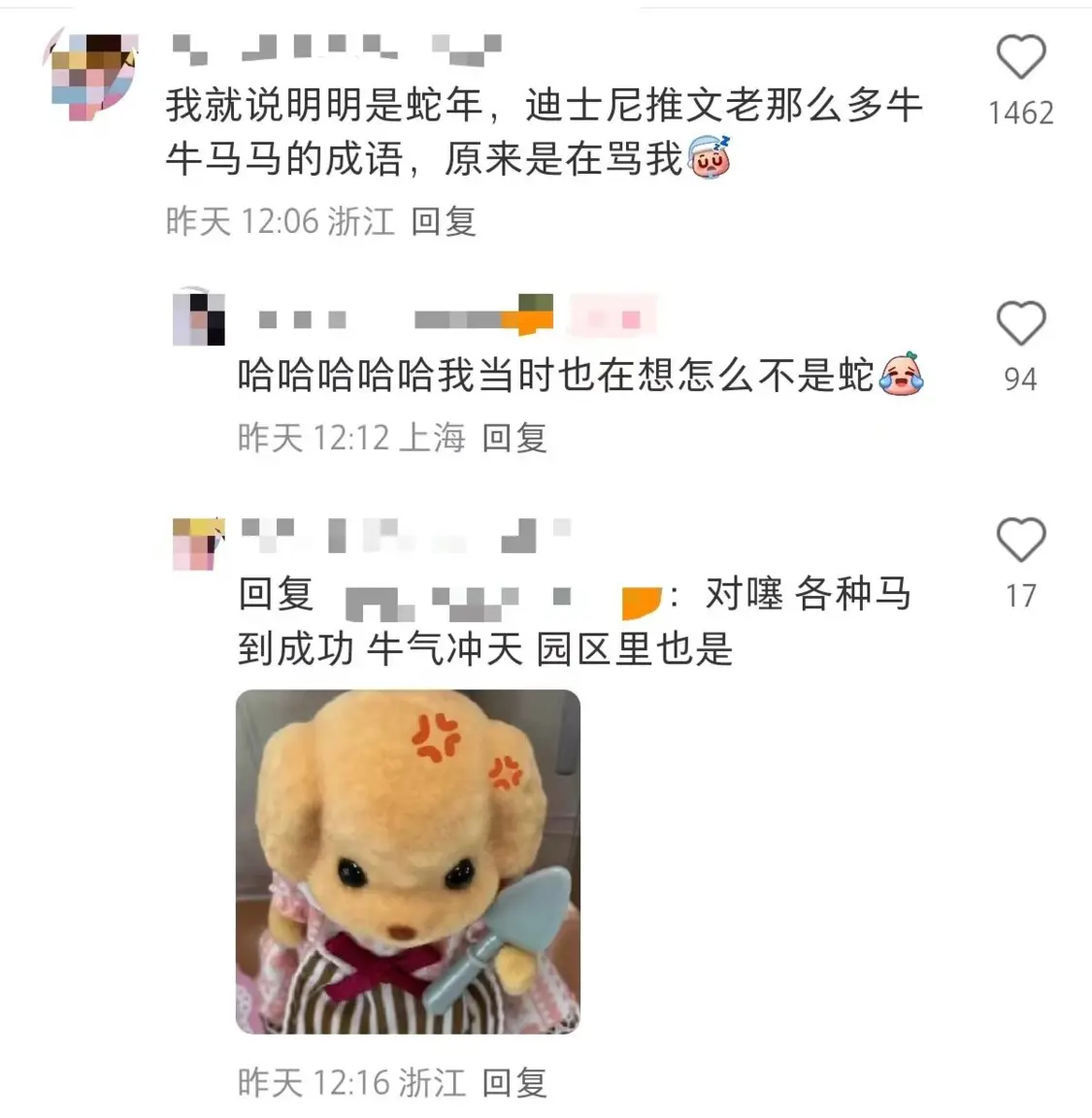

類似的情況也出現在迪士尼的“牛 馬精神”廣告中。2025年元宵節剛過,上海徐家彙地鐵站出現的瘋狂動物城主題海報,配上“長假歸來,動物城再現牛 馬精神!”的標語,本意可能是想用動物形象傳遞“復工活力”。

但“牛 馬”一詞在當代職場語境中早已成爲“被壓榨”的代名詞。廣告畫面中匆忙趕路的動物形象,與現實中的通勤人羣形成強烈互文,讓不少打工人覺得:“這不就是在暗示我們像牛 馬一樣被驅使嗎?” 有網友就吐槽“明明是蛇年,迪士尼推那麼多牛牛 馬馬的成語,原來是在罵我”。

2024年3月,麥當勞的“陰間早八廣告”則因爲視覺衝擊過度而翻車。北京地鐵站裏,一隻從鍵盤中伸出的巨手搭配“早起的鳥兒有蟲喫,早八的打工人麥美式”的文案,試圖用誇張手法表現打工人的早起困境。

然而,畫面被網友吐槽像“貞子爬出屏幕”,文案也被批脫離現實——“早八不崩潰?品牌是不是對打工人的怨氣有什麼誤解?” 有網友甚至吐槽:在上進和上班之間選擇上墳,在接地氣和接梗之間選擇接地府。

這種試圖貼近痛點卻用力過猛的創意,不僅沒能引發共鳴,反而讓觀衆覺得品牌在消費他們的痛苦。

更早之前的2022年12月,前程無憂的“工作對比”廣告更是直接踩中了職場歧視的雷區。廣告文案寫道:“你們,做着早9點上班晚10點下班,每週只休1天的活兒;我們,前程無憂。”

通過貶低普通打工人的工作狀態來抬高自身品牌的做法,被網友怒斥爲“職場PUA式營銷”。品牌或許想強調自己的優勢,但對比式文案只會讓受衆感到被冒犯:“難道不在你們公司上班的人就活該被壓榨?”

這些爭議廣告的共性在於,它們都試圖用幽默或犀利的創意引發討論,卻忽略了打工人的真實感受。品牌希望“玩梗”,但打工人更期待“被尊重”;品牌想用誇張手法表現現實,但觀衆反感的是“被教育”甚至“被嘲諷”。

當創意團隊沉迷於製造話題噱頭時,往往與打工人的真實處境產生認知錯位。觀衆期待的是被理解而非被說教,是共鳴而非嘲諷。在職場焦慮日益凸顯的當下,品牌與其在雷區上蹦迪,不如先學會用平視而非俯視的姿態與受衆對話。畢竟,打工人需要的不是居高臨下的“玩梗”,而是真正被看見的尊重。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10