為什麼人類都執着於造“人形”機器人?

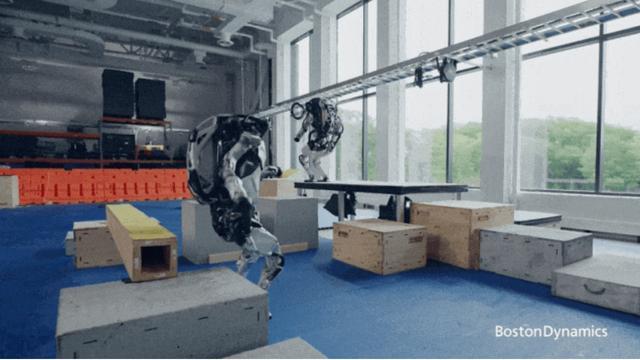

從波士頓動力機器人後空翻、衆擎機器人的前空翻,到宇樹機器人的側空翻、波士頓動力的側翻……

機器人都在往“更像人”的動作上,“內卷”。

似乎在衆多形態各異的智能機器人中,人形機器人總是會讓人感覺“更聰明”,更有可能成爲真正和我們"玩到一塊"的智能夥伴。

爲啥就非得是人形?這要從三個"天生優勢"說起:

天生適配人類環境。比如門把手總裝在抬手就能擰到的位置、樓梯踏步剛好一步能跨上。

這類設計全是人類給自己開的"後門"“便利”。人形機器人就像拿到樂園通票,開冰箱、坐馬桶、用手術刀都不需要改造設備,畢竟人類早把世界改造成了"自己人專屬"遊樂場。

偷師百萬年的人類外掛。比如波士頓動力把人類落地時的膝蓋緩衝"複製粘貼"給機器人,讓它們從2米跳下能像貓一樣穩當。

這些人類進化百萬年的"生存經驗包",也成了機器人“學習的捷徑”。

在應用場景中與人類無縫銜接

當機器人遞藥片時肩膀傾斜差不到一根頭髮絲,78%老人會自然伸手去接,這個誤差比眨眼還小的動作,像指紋解鎖一樣打開了人腦的信任系統。

就連迪拜商場的小偷見到巡邏機器人都會繞道走——直立行走的形態威懾力,可比輪式機器人強2.3倍。

當Atlas完成跳馬動作,不僅是算法的勝利——它的髖關節結構暗合人類運動原理,身體記憶裏還儲存着人類體操運動員的數據遺產。

這種你中有我的共生關係,就像鋼鐵俠的賈維斯——既是AI管家,也是人類認知的延伸鏡。

這篇文章我們就具體聊聊:爲什麼人形機器人是具身智能技術的最佳拍檔?

“身體困境”與“人形破局”

認知科學的啓示:身體即認知的邊界

1980年代,意大利神經科學家在獼猴大腦中發現了一類特殊神經元——當猴子自己抓取食物或觀察其他個體做相同動作時,這些神經元都會激活。這便是“鏡像神經元”的首次發現,揭示了生物智能的核心規律:認知能力與身體形態密不可分,智能不是光靠腦子,得有個能動手幹活的身體。

這一發現支撐了具身認知理論的核心觀點:智能並非單純依賴大腦計算,而是身體與環境互動的產物。

以人類嬰兒學習爲例,在學會直立行走前,他們的空間感知能力僅限於爬行時的低視角;而當能夠站立後,視覺範圍擴大50%,物體距離判斷誤差下降62%(《Developmental Science》2018年研究)。

這說明,身體形態直接決定了智能發展的邊界。

▲圖1|在上世紀90年代人們在科幻電影中就已經將具備智能的機器人設計爲人形,星球大戰中的機器人C-3PO可以說是最早期“具身智能+人形機器人”的熒幕形象

麻省理工學院(MIT)在2021年的突破性實驗進一步驗證了這一理論。研究者爲相同AI算法配置了三種不同形態的機器人:輪式底盤、四足結構和類人雙足。

在模擬家居場景中,雙足機器人在開門、上下樓梯等任務中的學習速度比其他形態快3.2倍。原因在於其身體結構與人類環境的高度匹配,使得算法能直接調用人類行爲數據進行預訓練。

蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)2023年的對比實驗更具說服力:在模擬家庭環境中,人形機器人完成取物、清潔等任務的成功率達82%,而四足機器人僅爲47%。差距的核心在於前者可直接調用人類積累的十億小時級動作數據——當機械臂長度與人類相仿時,抓取冰箱食物的運動軌跡可直接複用YouTube上700萬條相關視頻數據。

因此,在具身智能的發展路徑中,人形結構不僅是效率最優解,更是實現人機認知對齊的必要條件。

真實物理世界的適配性

地球上99.6%的物理設施都是爲人類身體設計的(數據來源:國際標準化組織ISO 2022年報告)。

從門把手的94-116釐米安裝高度(對應成人肩部活動範圍),到樓梯踏步的15-20釐米垂直間距(匹配人類步幅),這些參數構成了“人類中心主義”的技術壁壘。

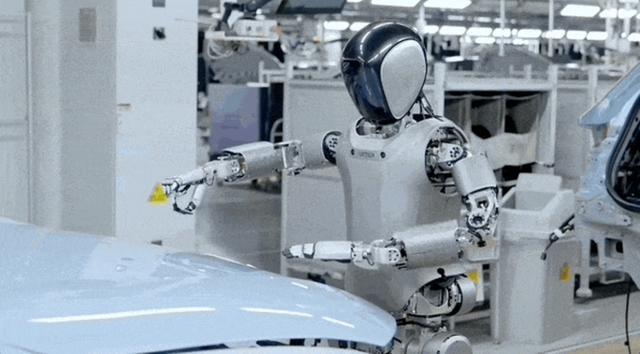

▲圖2|人形機器人在工廠工作:爲方便人類工作設計的流水線車間,人形機器人可以“無縫”加入其中,無需爲機器人調整流水線上的設置(如零部件的託舉高度,使用的工具等等)

這種適配性,更體現在工具使用上。

人類工具的設計遵循“生物力學黃金比例”(在一些產品上也被稱作人體工程學):螺絲刀握柄直徑(28-32毫米)對應成人手掌抓握舒適區間,汽車方向盤傾斜角度(25-30度)匹配前臂自然彎曲弧度。

波士頓動力Atlas機器人正是基於這些參數設計手部結構,使其無需改造即可操控現存工具庫。

這實質上是將人類20萬年工具使用史轉化爲具身智能的預訓練數據集,避免了四足或輪式機器人因形態差異產生的數據損耗(改造工具年均成本超120億美元)。

因此,在具身智能發展進程中,人形結構不僅是效率最優解,更是突破人類技術生態壁壘的最大可行路徑。

社會交互及情感需求爲人形機器人打造具身基礎

人類社交中,55%的信息通過肢體語言傳遞(Mehrabian定律)。

卡內基梅隆大學人機交互實驗室發現:當機器人具備類人頭部傾斜動作(15度內)和1.2米/秒的步行速度(接近人類日常步頻)時,受試者對其指令的配合度提升30%。

這是因爲這些參數觸發了人腦中的“類人化認知模塊”(可以理解爲比起其它物種,人類更願意與同類交流協作)。

文化行爲,也依賴身體形態的兼容性。

日本早稻田大學在禮儀機器人研發中發現:實現15度鞠躬動作需要至少7個自由度(DOF)的腰部關節,而傳統工業機器人僅具備3-4個DOF。

當機器人能準確復現人類禮儀動作時,老年受試者的心理接受度從41%躍升至79%。

▲圖3|提到文化行爲,沒有什麼比今年央視春晚的機器人扭秧歌更有代表性了

這些科學證據共同指向一個結論:人形機器人並非追求外觀擬人化,而是通過形態的拓撲同構(topological isomorphism),突破具身智能在物理交互、數據獲取和社會融入方面的根本性限制。

當機器人身體成爲人類文明的“鏡像接口”,智能進化的效率將實現量級躍升。

我們準備好迎接機器人了嗎?

儘管具身智能給人形機器人找出了新的道路,讓機器人的進化開始加速,但這個行業的發展仍處於早期,對未來趨勢的判斷也有不同觀點。有的技術專家給出了7-10年機器人就可以實現通用能力的判斷,有的則認爲需要更長的時間。這是因爲在機器人的大腦和本體層面,從業者之間都還存在技術路線的分歧。就“端到端”的架構而言,雖然其上限很高,但也存在有“不可解釋性”的弊端,也就是人們常說的“黑箱”狀態。因爲不知道數據輸入後,中間經歷了什麼樣的計算過程,科學家們也無法解釋機器人任務失敗的原因。

在大部分場景下,人們能夠容忍機器人犯一定的錯誤,但在某些場合下如果要求必須分析原因,找到解決辦法,這會變得很棘手。中國科學技術大學計算機科學與技術學院教授、機器人技術標準創新基地主任陳小平說,這對機器人的落地應用是一個阻礙。“訓的時候效果挺好,但用的時候又不好,不知道是怎麼回事,也不知道怎麼修改。有些用戶可能就覺得心理沒底,你到底要多少數據,你缺什麼樣的數據,這些都不明確,人家就很難配合你。”

而在數據的層面,到底需要需要什麼樣的數據,需要多大規模的數據,怎麼獲取這些數據,整個行業也分成了不同的流派。我們採訪了不同的創業公司,有的公司認爲真機數據最重要。真機數據通常是人類操作員通過遙控或輔助機器人進行任務操作而採集到的數據。所以這些公司會把機器人送進工廠,或者建設集中的數據採集場,部署大量的操作人員和機器人來採集數據。還有的公司相信仿真數據是解決問題的核心。仿真數據是在計算機模型中模擬真實場景,對機器人進行虛擬訓練,最終得到的數據。

人形機器人發展如火如荼,大衆情緒也烘托至此。我們能感覺到已經身處在一輪技術鉅變的浪潮之中。但技術會把我們帶向何方,我們並不清楚,這種討論的聲音也十分微弱。雖然國家科技部、工業和信息化部2019年就制定了《新一代人工智能治理原則》,中國國家機器人標準化總體組委託北京大學出版了《中國機器人倫理標準化前瞻2019》,國內一些高校和機構近年來也在開闢關於人工智能研究與治理的方向。但是,技術的演進和躍遷速度,往往迅速將專家們達成的原則、框架和共識甩在身後。

北京人形機器人創新中心有限公司推出的“天工”號機器人正在不同路面進行行走能力演示(蔡小川 攝)

人形機器人產業如今的發展,很大程度上還是基於技術和資本的邏輯,對於它可能帶來的失業問題、安全和倫理風險等,都缺乏與技術發展相匹配的研究和共識。技術界和產業界忙着攻克機器人的技術難關,佈局規模化生產能力,根本無暇顧及這些問題。而傳統的研究倫理的人文社科學者,則對發展越來越快,越來越艱深的智能技術體系和產業缺乏深入的、足夠豐富的經驗,這對他們的研究和思考構成了阻礙。

北京大學劉哲教授在北大組織開設的“人工智能、機器人與倫理”課程,需要由五個院系的老師共同教授,而目前這樣的課程尚不多見。他說,“人形機器人”的概念本身就值得反思,而伴隨機器人的智能而來的自主性,已經給人類社會帶來多重倫理困境,需要更多的社會資源和注意力投入其中進行研究。

如果能夠實現所謂的通用能力,人形機器人將與人類歷史上的蒸汽機、汽車、計算機、手機等所有的單一技術或工具都不一樣,它會以具身方式進入人類的生產與生活場景,與我們直接進行物理的、乃至精神的接觸,甚至在很多場景下接替人類的決策者身份。這將直接衝擊人類的主體性地位,我們的道德經驗、倫理規範和法律準則,可能都需要重新調整。

著名的科幻小說家艾薩克·阿西莫夫20世紀40年代提出了“機器人三原則”:

第一,機器人不得傷害人類,或坐視人類受到傷害;

第二,除非違背第一原則,機器人必須服從人類的命令;

第三,在不違背第一及第二原則下,機器人必須保護自己。

80年過去,社會和技術環境都發生了巨大變化,我們對這些機器人的認識似乎還沒有超越這些原則,但今天的我們,越來越接近科幻小說裏的情節

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10