百度發佈“心響”,AI智能體混戰打響

作者 | 趣解商業 郝文

通用AI智能體賽道又多了一位重磅玩家。

4月25日,在武漢舉辦的Create2025百度AI開發者大會上,李彥宏一口氣發佈了9大AI產品和技術;其中,百度正式發佈了一款移動端通用超級智能體APP“心響”,當前其安卓版本已率先上線,iOS版本也在審覈中準備上架。

圖源:微博

這是繼Monica發佈Manus、字節跳動上線“釦子空間”之後,又一位重量級玩家在通用智能體賽道的高調落子。可以說,“心響”的推出,不僅承載着百度文心大模型技術能力的具象化落地,更被賦予了重塑用戶AI使用習慣、搶佔入口級平臺的戰略任務。

在百度之後,相信很快還會有更多玩家入場。接下來,通用AI智能體的競爭,也將從技術能力的比拼,轉向產品形態、用戶心智乃至生態體系的全方位較量。百度的“心響”,能否在這一輪競速中率先響徹市場?

01.“心響”體驗如何?

按照百度的說法,心響App是一款以“AI任務完成引擎”爲核心的通用超級智能體產品,致力於通過智能化手段解決用戶日常生活中的複雜需求。目前,該應用已覆蓋知識解析、旅遊規劃、學習辦公等十大場景超200個任務類型,未來還計劃將任務類型擴展至10萬種以上,以滿足用戶日益多樣化的需求。

在功能結構上,“心響”並非簡單的AI問答工具集合,而是嘗試構建一個持續對話的全流程助手。用戶只需用自然語言描述需求,比如“我想五一假期帶父母去桂林玩,預算控制在5000元以內”,心響便可拆解意圖,根據用戶提供的出行人數、旅行天數、預算、玩法,調用相關插件完成路線規劃、酒店篩選、美食推薦等一系列操作,從而生成一份具備執行性較高的旅行攻略。

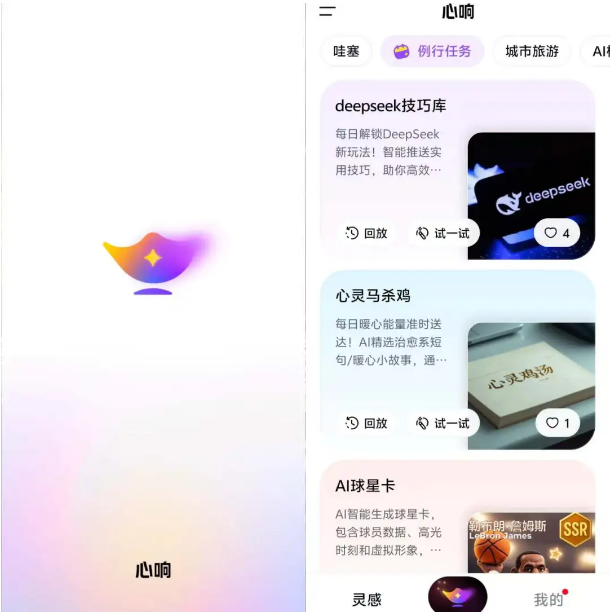

圖源:心響APP截圖

不過,從使用體驗上看,有網友表示,無論是內容生成時間還是內容完成度,心響距離“高效、好用”仍存在一定落差。

首先,內容生成過程普遍較爲緩慢,在任務稍微複雜、涉及多維度信息整合的場景中,用戶往往需要等待數十秒甚至一分鐘以上,才能拿到一個勉強可用的結果。這種緩慢的交互節奏,反而削弱了即時性體驗。

其次,在心響現已覆蓋的200個任務類型中,大多數功能仍以預設模板爲主,缺乏動態生成與靈活調用的真實智能感。許多使用場景仍停留在簡單問答或固定表單的自動化填充,距離通過自然語言,完成複雜任務鏈的理想形態,還有明顯斷層。

對此,有網友猜測認爲,或許是爲了讓更多用戶輕鬆上手,心響可能是對MCP服務進行限制,將工作流封裝了起來,不允許用戶自定義,但同時也影響了輸出結果。這直接導致其智能體只能在百度內部定義的任務框架中運行,缺乏開放性與可擴展性。”

圖源:公衆號截圖

還有網友質疑心響是“API縫合怪”,核心算法複用開源代碼;這不僅引發技術爭議,還導致開源社區短時間內就復刻出相似產品,威脅到它的技術獨特性。

更深層的問題或許在於,百度始終缺乏一個用戶真正願意日常打開的AI使用場景。儘管心響試圖佔據“通用超級智能體”這一入口,但百度在C端的用戶粘性和場景滲透力相對較弱,沒有原生的流量平臺作爲牽引,也缺乏持續留存機制,有的用戶初次嚐鮮之後,留存意願並不強。

相比字節跳動、阿里等擁有內容與服務分發網絡的巨頭,百度在C端用戶觸點和開發者生態層面相對薄弱。即便心響具備良好的模型能力與產品雛形,如果無法吸引足夠的第三方服務方入駐、形成“插件生態”,其智能體的通用性和可擴展性也將受到限制。

02.智能體元年“混戰”

毫無疑問,AI多智能體協作是當前AI應用的一個重要發展方向。未來的AI應用將從簡單的回答問題,走向複雜的任務交付;任何一個複雜任務的交付,都可以通過多智能體協作來解析需求、分拆任務、調度資源、規劃執行,並最終交付結果。

從這個邏輯來看,百度試圖用“心響”搶佔通用智能體的先發優勢,是順應技術趨勢的合理佈局;它所描繪的產品願景,確實對當前碎片化、低效的工具體驗構成了一定挑戰,也預示着AI應用從“工具箱”到“執行者”的形態躍遷。

圖源:心響截圖

但百度路徑雖對,卻常常是“起個大早,趕了晚集”。作爲國內最早押注AI的互聯網大廠,百度自從2010年成立自然語言處理部那一刻開始,就已經在AI這條賽道上率先走在別人前列。

在此之後,百度又相繼成立人工智能研究院、人工智能實驗室,以及深度學習研究院,不斷在AI產業上加碼。2016年6月,在百度聯盟峯會上,李彥宏發表了主題演講《下一幕:人工智能》,將AI正式確定爲百度的公司級戰略。

但卻想不到之後Deepseek的出現,讓百度的文心大模型也不得不甘拜下風。之後百度迫於行業形勢下調整策略,取消了對其聊天機器人的訂閱服務,並將其模型以“開源”形式免費提供。而這一次,率先發力多智能體協作應用的百度,能否擺脫“概念領先、產品滯後”的宿命,仍是未知數。

圖源:QuestMobile2025截圖

可以說,從“文心一言”到“心響”,百度在戰略方向上的嗅覺從未失靈,但在如何將先進的AI能力轉化爲易用、可靠的產品形態上,似乎存在一些結構性障礙。

這種障礙一方面來自百度“技術導向、產品補位”的風格,導致AI產品常常具備炫目的功能列表,卻缺乏打磨細膩的用戶體驗;另一方面則來自其C端生態的薄弱,缺少像微信、抖音、小紅書那樣的高頻流量入口,難以爲AI產品提供天然的場景支撐。

李彥宏曾預言,“2025 年或成 AI 智能體爆發元年”,隨着百度“心響”的加入,通用智能體賽道從 “創業公司試水”正 進入 “巨頭混戰” 階段。如今,“心響”正處在一個極爲關鍵的臨界點:它既有可能成爲百度在C端的“AI翻身仗”,也可能重演文心一言早期“熱度有餘、留存不足”的尷尬局面。如果不能跑通使用鏈路、建立用戶粘性,所謂“通用AI智能體”最終也可能淪爲一場技術概念遊戲。

對於用戶們來說,他們並不關心有幾個AI智能體在協作,他們更多關心這是否真的更快、更準、更好用。百度要證明的,不是“心響”跑得比別人有多早,而是它能不能比別人跑得穩、跑得久,最終跑進用戶的日常生活。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10