一臺“反科技”的電動皮卡,要做美國版“五菱宏光”

當下提到“電動皮卡”,你或許不會浮現出“實用”、“經濟”或“低調”之類的關鍵詞。

更普遍的印象裏,電動皮卡是未來主義設計下的賽博載具,粗野的用途搭配着一身精緻氣質。它可能是工程的奇蹟,是科技狂熱分子和汽車愛好者的終極玩具。但很難想象一輛 Cybertruck 在農場里拉飼料、裝化肥、搬家載貨。

這種氣質的區隔,也體現在價格上——以美國國民皮卡福特 F-150 舉例,電動版(54,995 美元起)比燃油版(37,065 美元起)貴了近 18000 美元,接近五成的溢價,這還沒算充電樁、更高的保險和稅費等額外開銷。

對那些真正需要皮卡、靠它喫飯養家的藍領用戶來說,電動皮卡的購置和養護都不夠“接地氣”。

然而,一家叫做 Slate 的公司,決定把電動皮卡的價格打下來。

他們的目標明確且樸實:造一輛返璞歸真、專注於皮卡核心功能的電動皮卡,摒棄那些酷炫造型和眼花繚亂的電氣化配置。Slate 目標只有一個:讓電動皮卡不再是少數人的奢侈品,而是多數皮卡用戶的實用載具。

Slate 在近期宣佈,計劃於 2026 年推出售價(包含聯邦補貼後)低於 2 萬美元(約合 14.6 萬元人民幣)的電動皮卡。同時,Slate 也將接受傑夫·貝佐斯的戰略投資,並且將在美國本土設廠生產。

這波“Make 皮卡 Cheap Again”的操作,別說電動皮卡圈了,美國電車圈也被震撼了,畢竟在美國,一輛電動汽車的平均價格爲 55544 美元,Slate 若能兌現承諾,不僅將成爲最便宜的電動皮卡,也將躋身美國最便宜的電動車之列。

然而,當看到 Slate 推出的電動皮卡實車配置時,那個低於 2 萬美元的價格… 瞬間變得合理了。

因爲它壓根兒不是在致敬未來主義,而更像是回到過去,減配減到令人髮指,連 CEO 都含蓄地表示“它讓我想到了我的第一輛車——一輛 1984 年的福特皮卡。”

一輛完全“反科技”的電動皮卡,能扭轉熱愛燃油皮卡的美國人民,對於電動車的印象,並最終逆襲特斯拉嗎?

01

皮卡界的宏光 MINI

在一個連電動自行車都要數千美元、其他電動皮卡動輒五六萬美元起步的市場裏,“兩萬美元”這一革命性的起步價,就註定了 Slate 在配置上的“營養不良”。

首先是電池和續航:Slate 提供了 52.7kWh 和 84.3kWh 兩種電池組,分別對應 241 公里和 386 公里的續航。作爲對比,大部分主流電動皮卡續航都在 430-560 公里區間,像雪佛蘭的 Silverado EV 頂配能達到 724 公里。

Slate 的續航用於都市通勤還勉強能行,但放在美國皮卡的使用場景裏,就顯得捉襟見肘了,因爲皮卡一旦使用拖掛(比如掛個拖車)又或是要拉重貨,續航能直接掉 30%-50%。

好在 Slate 支持 120kW 的直流快充,能在 30 分鐘內從 20% 充到 80%。所以開 Slate 跑長途不是沒戲,只是要考驗美國公路上的充電網絡了。

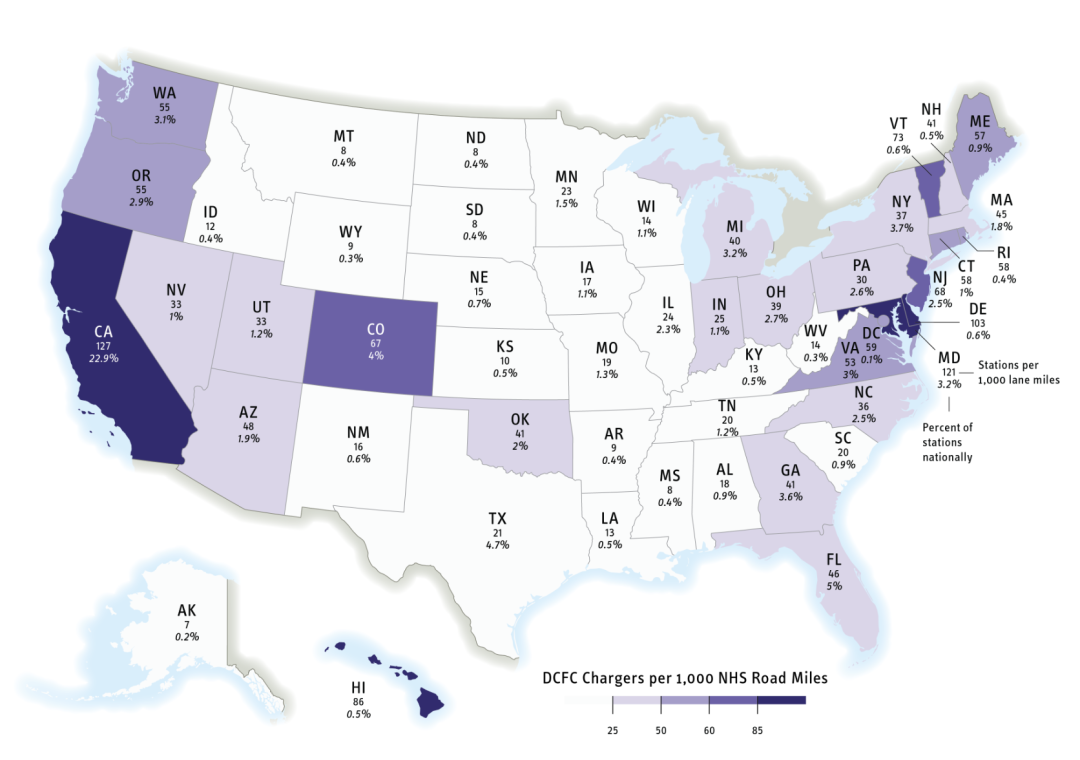

可現實是,根據 2024 年的數據,美國 80% 的主要高速公路平均每 80 公里有一個快充站,在中西部、農村和南部一些地方,快充點之間可能拉到 160 到 240 公里。

相當於一些中西部 Slate 用戶,跑高速時既不敢多載貨,也得時刻擔心趴窩(電動車沒電後,被迫停在路上等救援的情況)。

更扎心的是,美國高速公路上的加油站數量是快充站的 14 倍以上。

這也是爲什麼,J.D. Power 的調查顯示,有 74% 的電動皮卡潛在買家擔心長途充電難題,Cox Automotive 也發現,近 80% 的電動皮卡意向買家認爲高速公路上的快充網絡不足,是他們猶豫購買的重要原因。

美國各州每 1610 公里(1000 英里)公路的快充站覆蓋率|圖源:

美國交通統計局

美國各州每 1610 公里(1000 英里)公路的快充站覆蓋率|圖源:

美國交通統計局

不過犧牲續航後,Slate 在安全方面並未妥協,標配了多項 ADAS 功能,包括牽引力控制、ESC、自動緊急制動、氣囊、倒車影像、前碰撞預警和自動遠光燈,有望拿到五星的安全評級。

此外,Slate 標配的 5 英尺車斗是標準的短貨箱尺寸,也能滿足大多數日常裝載需求;最大 635 公斤的載重能力,裝載水泥、木材、工具甚至搬個小家,當個貨拉拉都能勝任。

然而,一分錢一分貨,除了車斗和安全功能外,Slate 其他配置就擺不上臺面了。

首先就是作爲皮卡,它只有 453 公斤的拖曳能力,這水平幾乎可以被皮卡界除名了。

對於大多數現代皮卡而言,無論是燃油還是電動,數千甚至上萬磅的拖曳能力是其核心賣點之一,比如最暢銷的皮卡福特 F150 系列,拖拽範圍在 2268 - 6350 公斤,特斯拉 Cybertruck 能拖拽 4990 公斤。

而 Slate 的拖拽力甚至不如市面上一些中小型 SUV,也就能拉一匹成年馬,馬上坐個人都得超載,拖拽房車、船隻或雙軸拖車則是完全沒戲。

其次,Slate 採用的單獨後置電機的後輪驅動,牽引力不如四驅強大,在溼滑、冰雪、泥濘或沙地等低附着力路面性能也將受限。

201 馬力和 195 磅-英尺扭矩的性能,相較於其他電動皮卡動輒 400+ 匹馬力,扭矩 500 +起步也顯得過於“入門”。

更讓人匪夷所思的,是 Slate 的內飾。

Slate 沒有音響、中控屏甚至沒有收音機,因此也沒有車機系統,全車也無法聯網,僅配備基本儀表盤和手機支架,甚至車窗開合都配的手動搖柄。開車時想聽個音樂?司機得自帶手機和藍牙音箱。

爲了把價格打下來,Slate 座椅全部針織,按鈕全部塑料,甚至車身面板不是鋼或鋁,而是新型塑料複合板,因爲塑料板無需二次上漆,又能省下一大筆錢。

如果說其他電動皮卡是精裝修豪宅,Slate 就是牆漆都不刷的毛坯房。

爲什麼都 2025 年了,還要造一款“致敬”上世紀 80 年代的電動汽車呢?

都是成本逼的。

Slate 能做到“兩萬美金起”的價格,不僅是對成本的極度壓縮,它還巧妙地利用了政策。

Slate CFO Jeremy Snyder 就直言“Slate 在美國設計、設計和製造,我們的大部分供應鏈都位於美國。”

而根據美國政府的《通貨膨脹削減法案》(IRA),北美組裝、並符合電池成分標準的電動汽車,可以拿到高達 7500 美元的消費者稅收抵免。

如今外媒普遍預計,Slate 起售價是 25000 或 27000 美元,但經由稅收折扣,價格就有望達到 20000 美元以內。

結合當下的關稅戰帶來的不確定性,“美國製造”對美國消費者(尤其是皮卡目標用戶)的情感號召力,以及補貼後“兩萬美金”的營銷噱頭,Slate 尚未發售就引來大批媒體報道,甚至吸引了亞馬遜創始人貝佐斯的注意和注資。

魚和熊掌不可兼得,美國製造的高成本也迫使 Slate 必須在車輛本身的設計和配置上進行大刀闊斧的“削減”。這就讓 Slate 一切配置設計都圍繞着低價策略設計,車身簡單、便宜、重量輕,能滿足日常通勤和輕度載物需求,性能夠用即可,任何用料越省越好。

然而,這種簡單到近乎原始的配置背後,Slate 公司對“車”的理念倒顯得格外新穎。

與其一直強調自己是電動皮卡,或許 Slate 更應該主打的噱頭是:

模塊化皮卡。

02

最便宜的車,最野的 DIY

感覺上文提到的 Slate 配置很抽象嗎?實際上,這可能是 Slate 公司的一種營銷策略。

Slate 不僅僅在賣一輛電動皮卡,他們賣的是一個車的“底座”。連漆都不上的 Slate 被稱之爲“白板”,在白板 Slate 之上,萬物皆可增配,改車彷彿拼樂高。

沒有車機?可以選購平板支架;不喜歡手搖車窗?加錢即可換電機;不上漆的塑料太難看?Slate 車身都是分塊拼接,後續購買相應顏色的板塊,自己就能給車換裝。

儲物空間、汽車音響、內飾燈條甚至車鑰匙都能通過買配件升級。Slate 甚至提供了一個套件,裝在車斗上,就能可以把兩座皮卡變成 SUV。

可以說除了電池和核心框架外,Slate 全車皆可換。正如 Slate CEO Chris Barman 所言“這是購車體驗的範式轉變。”

在 Slate 眼中,他們的典型用戶,可能是一位口袋有些捉襟見肘的年輕單身漢。他用兩萬美元買到一輛電動皮卡的基礎功能,隨着事業和生活變動,一點點加裝需要的舒適性和功能配置。哪怕結婚生子、兩座不夠坐了,他也不必賣舊車換新,只需加購一個“SUV 套件”,就能把兩座皮卡變五座 SUV,再開上好幾年。

這種“基礎平臺+生態配件”的模式,既滿足了大衆市場的低價需求,又兼顧了細分市場的多樣化需求,更不用說,這種類似“改裝”的玩法,天然有利於玩車社區的形成和社交媒體的傳播,本身就是一種強大的營銷。

Slate 就像在用造電子產品的思路在造車,或許這也是它被貝佐斯看中的原因。

回顧亞馬遜的崛起,也是源於貝佐斯對效率的追求、對成本的嚴格控制,以及對用戶低價需求的深刻洞察,這才塑造了全美最大的電商巨頭。

貝佐斯投注 Slate,他看中的可能正是 Slate 身上那種樸實無華的效率哲學:通過壓低價格、觸達最廣大用戶而形成的巨大力量。

Slate 之於皮卡,或許就像亞馬遜上那些無數個 9.9 美元起的小商品一樣:不炫目,沒有複雜的功能,沒有大品牌的背書。但它們以不可思議的規模,滿足着最基本、最廣泛的需求。

而那些我們看來簡陋到抽象的配置,在潛在用戶那裏卻收穫了大量的共鳴。

翻看任何一條 Slate 的車評或新聞評論區,鮮有人抨擊 Slate 配置的簡陋,大多是對 Slate 思路的認可與期待。

出乎意料,潛在用戶對 Slate 的設計思路非常買賬|圖源: MotorTrend Channel

“如果這款車能夠成功並持續銷售,這將是我購買的第一輛電動汽車”

“我一直都在說這句話。別把電動汽車做成航天飛機。讓它簡單實惠,人們就會買。”

“這纔是汽車該有的樣子,無論它是不是電動汽車。入門級汽車應該可定製、價格實惠、易於維修。人們想要的是簡單、基礎,而不是繁瑣複雜的配置,而汽車製造商根本不理解這一點。我不需要通過觸摸屏來開關,我不在乎塑料質感是否廉價,只要它開起來好用,而且維修起來也方便。”

這種專注於極致成本和基礎功能的策略,並非沒有成功的先例。

當年五菱宏光 MINI EV 以“人民的代步車”作爲定位,席捲了低價電動車市場,至今累計銷量已突破 150 萬量。

或許我們已經被國內的電車市場“卷麻了”,又或許無論在哪國哪地,對消費者來說,“足夠便宜”本身就是顛覆市場的強大力量。

相比於外形炫酷、但長期滯銷的特斯拉 Cybertruck,2 萬美元的 Slate 減配電動皮卡,或許是那個讓貝佐斯有機會“打臉”老對手馬斯克的銀子彈。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10