從“卷價格”到“卷速度”,外賣暗戰重塑三巨頭

僅僅用了六天,“淘寶閃購”就在“五一”假期期間交出了一張亮眼成績單:訂單量突破1000萬單。這一數字的背後,餓了麼在39個城市的訂單突破歷史峯值,超過1000家品牌生意刷新紀錄。

要知道,同樣的1000萬單,京東外賣用了整整兩個月。

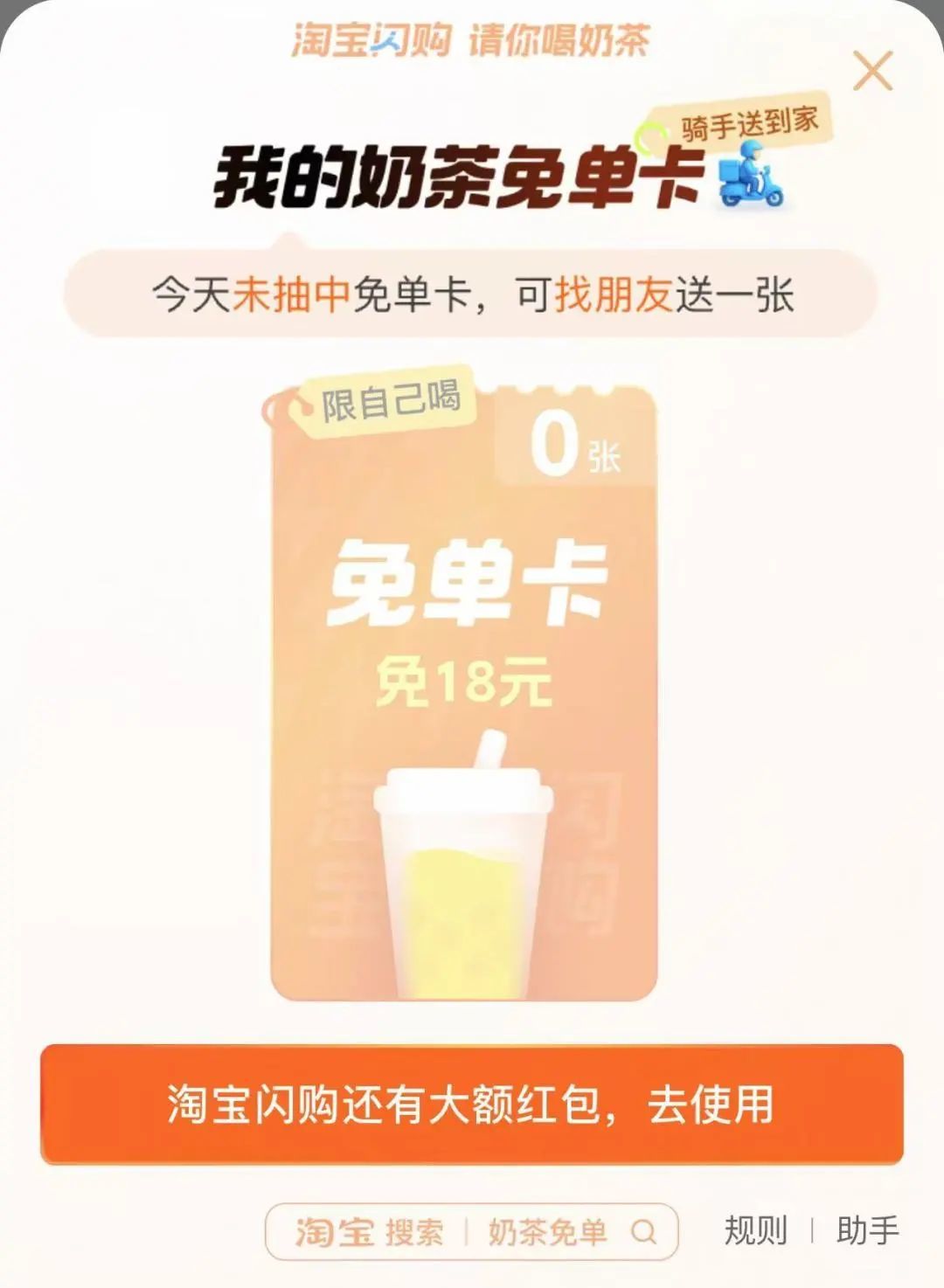

“五一”假期前夕,餓了麼高調官宣“餓補超百億”大促計劃,聯合淘寶閃購發放空前力度的補貼,將“點外賣”升級爲“五一”假期的主要消費主題。復工第一天,淘寶閃購併未“收兵”,而是圍繞咖啡、奶茶延續熱度,推出“免單卡”“請客卡”等活動。

“喝不動了,真的喝不動了”,不少網友調侃。

消費者一邊狂薅羊毛,一邊吐槽“配送越來越慢”,餓了麼、美團、京東的即時零售暗戰正悄然重塑外賣江湖的競爭邏輯——低價狂歡背後,是履約效率、生態協同與用戶心智的終極較量。

茶飲成“補貼戰”流量密碼?

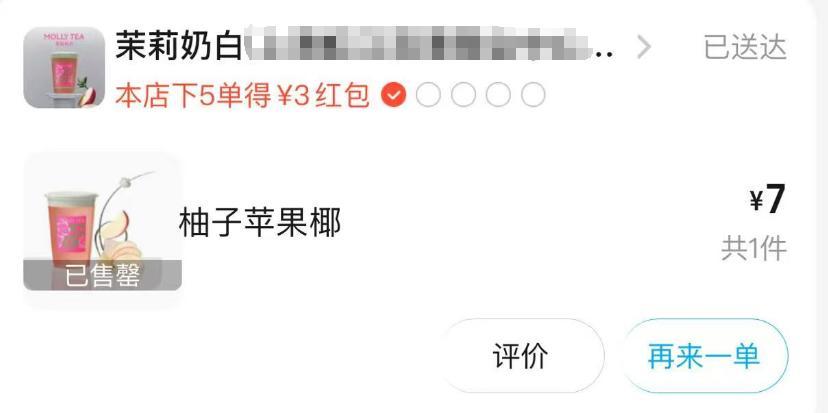

這場外賣補貼戰中,咖啡、茶飲成爲流量焦點。去年,京東試水外賣,秒送頻道上線的第一個板塊就是“咖啡奶茶”,京東外賣的首月爆單榜Top5也被飲料品牌包圓。餓了麼平臺顯示,在“淘寶閃購”全量上線24小時內,庫迪咖啡銷量快速上升至平臺咖啡類目第一,較日常訂單增長近10倍。

5月6日,淘寶閃購聯合餓了麼推出1億杯奶茶咖啡贈送活動。此次活動是淘寶閃購宣佈的長期福利,消費者可領免單卡和請客卡。當天,李志(化名)登錄淘寶,不僅搶到一張自己的免單券,還額外獲得了9張免單卡,分發給同事共享福利。

該活動開啓後,淘寶閃購版塊訪問量一度暴漲,頁面提示“訪問人數較多,稍等一會兒就好了”。

《IT時報》記者打開淘寶App注意到,首頁右滑即可進入“閃購”頻道,美食外賣、超市便利、買藥、服飾百貨、手機數碼等品類一應俱全。通過閃購入口進入外賣頁面,記者還獲得兩張總額爲23元的紅包,頁面右下角則是“奶茶免單卡”抽獎入口。

過去曾“卷生卷死”的茶飲市場,在“9塊9”價格點上勉強找回平衡,如今又因平臺間新一輪補貼大戰而再度升溫。免費咖啡、1.9元茶百道、5元霸王茶姬接連刷屏,引發熱議。半個月前還在京東外賣搶5元庫迪的年輕人,如今已迅速轉戰淘寶新陣地,開啓新一輪“羊毛大戰”。

互聯網分析師丁道師指出,茶飲屬於低價高頻並深受一、二線城市年輕人喜愛的消費品類,極具流量撬動力,所以從這一領域切入,可以迅速帶動平臺訂單量,“淘寶這波以茶飲爲主導的補貼活動,效果確實非常好,不僅在朋友圈刷屏,也在微博等社交平臺引發熱議。”

餓了麼“閃電入局”

淘寶閃購此次入局,可謂是一場“奇襲”。在此之前,京東與美團圍繞外賣業務,已激戰近兩個月;而餓了麼,則一度被外界視作“躺平待斃”。如今,局勢突然生變。

“淘寶閃購”的前身是“淘寶小時達”,最初從天貓超市切入,隸屬於同城零售事業羣。目前,該業務已覆蓋食品生鮮、快消品、3C數碼、服飾、運動戶外、鮮花園藝等多個品類。而餓了麼,也早已對即時零售躍躍欲試。

自2018年被阿里收購以來,餓了麼曾被寄予厚望,也一度獲得阿里的資源傾斜,但始終未能在與美團的競爭中翻盤。

2023年,隨着阿里啓動“1+6+N”組織變革,餓了麼成爲本地生活集團的核心業務之一,轉向獨立運營、自負盈虧的新階段。爲了尋找新的增長引擎、儘快實現盈利,餓了麼在去年提出了“三年‘1+2’經營計劃”——其中“1”代表核心到家外賣業務,“2”則聚焦即時零售和即時物流兩條新賽道。同年11月,餓了麼宣佈,未來三年將開設10萬家近場品牌官方旗艦店,意圖通過“店倉一體”的模式,與品牌方深度合作,打造即時零售網絡。

不過,當時“萬物皆可即時零售”的理念尚未深入人心,市場反響並不熱烈。彼時的餓了麼,因持續虧損、市佔率不足三成,被外界普遍認爲難以撼動流量更大的美團閃購和京東到家,更別提在用戶心智中佔據一席之地。

然而,隨着美團與京東在外賣戰場上的“貼身肉搏”,即時零售概念迅速出圈,消費者被“教育”得愈發成熟,“快、省”的消費心智逐漸成形。正是在此背景下,“淘寶閃購”的上線恰逢其時,省去了大筆市場教育和品牌推廣成本,反而輕鬆“撿了個成熟市場”。

對此,淘寶閃購項目相關負責人也直言不諱:“現在這個時間點下場,可以省下大筆營銷費,把預算直接用於大規模補貼消費者。”

外賣騎手不想被一家平臺“綁死”

“補貼是多了,外賣卻慢了。”外賣大戰的另一個側面是,近期,越來越多消費者在外賣大戰中體驗到這股“甜中帶澀”的變化。5月7日,“京東外賣超時”登上微博熱搜,多個網友反映下單後長時間無人接單、配送超時,吐槽“外賣越來越便宜,卻也越來越慢”。

對此,京東客服回應稱,配送高峯期可能確實存在接單延遲,外賣配送情況受到城市、天氣等因素影響。在非特殊情況下,訂單一般能準時送達,目前平臺也推出了“超時20分鐘免單”活動作爲補償機制。

5月7日中午,趙明(化名)在京東下單外賣後,訂單狀態顯示“商家已備好餐”,但超過半小時無人接單。無奈之下,他取消訂單轉向餓了麼下單,外賣最終按時送達。

騎手的體驗也悄然變化,上海一位兼職餓了麼騎手李亮(化名)告訴《IT時報》記者,自餓了麼開啓大促以來,訂單量明顯上漲,“每天比之前多跑30單左右,尤其是餐飲類訂單,數量增長得特別快。”平臺還推出跑單激勵,一個月內達標可獲得額外1500元獎金。

此前,不少餓了麼騎手會“兼職”跑京東的單,李亮也是其中之一。“主要原因是京東單價稍高,大家都想去試試。”但如今他表示將繼續專注於餓了麼平臺,“(京東)雖然單價高,但單子少、時間卡得緊,非常容易超時,最後不僅費勁還可能被扣錢。”

在李亮看來,目前三大平臺中,最容易超時的就是京東。“京東的訂單流程非常緊湊——到店時間限制15分鐘,取餐時間10分鐘,送餐時間一般也就是30到40分鐘。”一旦同時接多個單,很容易在取餐或送餐階段出現延誤。

相較之下,餓了麼和美團的流程更爲寬鬆。李亮透露,餓了麼和美團都沒有“到店”和“取餐”時間限制,僅對送餐時間作要求:餓了麼近距離訂單一般在30~35分鐘以內,稍遠的也多在50分鐘內完成。專送騎手的超時處罰較輕:一單固定扣2元。而衆包騎手的超時懲罰則更爲嚴格,超時5~10分鐘,扣30%配送費;10~15分鐘,扣50%;15~20分鐘:扣60%;超時超過20分鐘,扣70%。

美團送餐時間更寬鬆些,普遍爲40~50分鐘。衆包騎手的處罰規則爲,超時0~6分鐘,扣30%配送費;超時6~12分鐘,扣35%;超時12~18分鐘,扣70%,超時18分鐘以上,扣70%。

李亮表示,平臺之間的競爭既有好處,也有隱憂:“現在三家平臺都在拼命優化服務,這對我們騎手來說是好事,單量更多、補貼更多,收入確實提高了。”但他也擔心,如果未來某個平臺一家獨大,形成壟斷,“那纔是我們騎手們的噩夢”。

三大平臺如何繼續補強?

面對三方激戰,外賣市場是否會重演“價格戰—壟斷—騎手困境”的循環?在業內人士看來,“李亮”們的擔憂可能並不會成爲現實。

零售電商行業專家莊帥在接受《IT時報》記者採訪時表示,在存量市場階段,平臺間的競爭早已不是“你死我活”,而是“你爭我奪”,各大平臺將進入生態協同體系的競爭,份額的增減則在於協同效應的強弱。

互聯網分析師丁道師也指出,外賣行業發展至今,早已成爲巨頭們博弈的戰場,中小型創業者幾乎已失去爭奪主流市場的機會。當前參與競爭的三方——美團、京東與餓了麼,每一家都是體量龐大的超級平臺。美團作爲行業老大,多年來穩居市場主導地位;京東雖以“京東選購”“京東秒送”形式切入外賣與即時零售,但其在十年前便推出“京東到家”,並通過達達積累了十餘年的即時配送經驗,遠非初來乍到的“新勢力”;而餓了麼背靠阿里,與淘寶形成深度協同,更具資金、技術、平臺和渠道等全方位優勢。相比早年參與市場競爭的百度、滴滴等玩家,當前三家的綜合競爭力顯然更強。

更重要的是,儘管競爭格局日趨激烈,但市場仍有廣闊增長空間。數據顯示,2023年至2024年,中國本地生活服務市場規模已突破1萬億元,而同期中國餐飲市場規模達到5.5萬億元,在線外賣市場爲1.6357萬億元,同比增長7.2%。也就是說,外賣滲透率尚不足整體餐飲市場的三成,仍有大量潛力待挖。

白皮書數據顯示,餐飲連鎖化率正逐年提升,2024年已達23%。而商務部國際貿易經濟合作研究院發佈的《即時零售行業發展報告(2024)》也顯示,預計到2030年,中國即時零售市場規模將超過2萬億元,訂單量持續攀升,整體市場遠未飽和。

在莊帥看來,在三方競爭中,各家平臺的優勢與挑戰也愈發清晰,美團憑藉餐飲外賣構建起的騎手網絡與城市網格化運營體系,已經形成“外賣+即時零售+本地生活”的成熟模式,對用戶心智的佔領、規模化的即時履約能力,以及線下供給和城市化網格化運營能力,是其最大的優勢所在。

但這種模式也存在侷限性。一方面,即時零售與實體門店對接時面臨SKU(商品種類)不足與價格競爭力弱的問題;另一方面,美團閃電倉等前置倉資源存在多平臺並行經營的現象,即同一前置倉可能同時爲京東秒送或淘寶閃購服務,無法形成完全閉環優勢。這些短板仍需通過更加成熟、中心化的貨架電商模式來補齊。

莊帥判斷,美團接下來很可能通過旗下“美團優選”彌補商品供給不足的問題,進而與餐飲外賣、本地生活業務形成更強的協同效應。不過,相比淘寶的電商成熟度,美團若想達成同樣的水平,仍需較長的週期積累。

京東方面,其電商業務的商品豐富度能夠有效彌補即時零售在SKU上的短板,更容易滿足消費者多樣化需求。但在外賣商家、本地生活服務商資源整合,以及騎手網絡構建與城市精細化運營方面,京東仍處於起步階段。

相較之下,淘寶閃購憑藉平臺已有的流量優勢和品牌資源,通過“輕資產、重協同”的策略,正在快速推進即時零售業務的發展。依託淘寶十餘年的商品運營體系與用戶觸達能力,淘寶閃購團隊吸引了大批品類和品牌入駐,截至目前已有超300萬家門店上線,覆蓋食品生鮮、快消、3C數碼、服飾、運動戶外、鮮花園藝等多個品類。

餓了麼則通過社會化倉配體系、超算調度平臺與地圖技術等成熟能力,實現了穩定、高效的即時履約體驗。淘寶閃購與餓了麼的協同,複用了淘寶用戶體系和線上運營經驗,在較低的成本下撬動高頻消費品類的增長,實現了“流量—履約—供給”的高效協作。

把“羊毛”一直“薅”下去

而對於消費者們,最關心的問題無非是:補貼還能持續多久?“羊毛”還能薅多久?

在業內人士看來,如今的補貼早已不是當年“撒錢式”燒錢的簡單模式。自拼多多“百億補貼”打出成功樣本以來,補貼的形式、主體、持續性,以及與盈利之間的關係,已經發生了深刻變化。

以往網約車、外賣等平臺推出的補貼,主要由資本驅動,屬於階段性的營銷策略。這類補貼的本質,是在資本推動下換取用戶規模。一旦資本回報預期未達標,補貼往往迅速中止,甚至引發平臺合併或業務重組,其持續性難以保障。

而拼多多的補貼邏輯則截然不同。最初,平臺通過自身收益或現金流進行補貼,隨着運營策略演進,它開始在不同品類上採取差異化補貼,並逐步將補貼的主體向商家側轉移。

商家願意出補貼,是因爲訂單量和規模增長帶來的收益遠超成本。同時,平臺也以“降低營銷費用”的方式與商家形成互補——商家出錢補貼商品,平臺則提供免費的流量分發。莊帥指出,這是一種“流量換補貼”的邏輯。用戶因爲價格低而增長,流量隨之提升,平臺便能用更大流量吸引更多商家參與補貼,從而形成良性循環。

在這種模式下,補貼從一種階段性投入變成了商家持續經營的組成部分,只要有商家願意投入,補貼機制就能長期存在。

“沒有哪個行業能永遠靠補貼維繫。”丁道師認爲,平臺要真正跑通商業模式,必須依靠產品力、服務力,以及連接供需兩端的能力,長期價值仍需建立在對用戶和商家的真實價值之上。

丁道師強調,當前補貼競爭的核心,已經迴歸到平臺的綜合能力,包括資金實力、技術架構、渠道整合和資源調動。在這場“百億補貼”的新一輪比拼中,最大的受益者依舊是消費者和商家。

現在,隨着京東等新玩家入局,平臺規則也在發生改變。例如,爲外賣騎手繳納五險一金,改善待遇;採用更低佣金與商家合作,不再單方面壓榨。丁道師認爲,這種良性變化也促使其他平臺作出響應,陸續在部分城市試點爲騎手繳納社保。可見,當平臺之間形成充分競爭,行業也就朝着更加健康、規範的方向發展。

最終,只有在真正良性的競爭機制下,補貼才能長期存在,“羊毛”也纔有可能一直被“薅”下去。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10