大廠紛紛入局,百度、阿里、字節搶奪Agent話語權

作者丨科技新知 櫻木

2025年5月,紅杉資本AI峯會在舊金山落下帷幕,在這場包含Open AI創始人山姆·奧特曼以及谷歌首席科學家Jeff Dean等150位全球頂尖AI公司創始人、科學家以及投資人的大會中,一個共識逐漸被確立下來——即下一輪 AI,賣的不是工具,而是收益。這句看起來有些跳躍的話,紅杉給出了一個模式性的解釋,即未來AI將從賣工具到賣協作,最終走向賣成果(Software as an Outcome)。

如何從賣工具到賣結果,這場紅杉的峯會更具落地的意義,也許在於強調了Agent的價值。隨後,硅谷大廠開啓了第一波加速,微軟CEO納德拉在主題演講中宣佈:“我們已經進入了AI Agent時代,正在見證AI系統如何以全新方式幫助我們解決問題。”Open AI CEO山姆·奧特曼宣佈,推出面向開發者的新Codex 智能體,稱“這可能是編程史上最大的變革。”

而在大洋這一端的國內市場,已經蠢蠢欲動的大廠們,似乎也有了相同的判斷,從字節、百度、阿里的動作來看,頭部互聯網大廠紛紛加速佈局Agent應用。據內部人士透露,字節已經有7個團隊在競速Agent,而百度在前不久的create大會中直接拿出了心響,聲稱其爲直接可用的Agent。而在阿里一側,夸克內部已經自我定位爲“超級Agent”。

而除了通用Agent之外,各個大廠在垂類Agent方面也在不斷加速。阿里飛豬問一問,百度旗下的法行寶等也在不斷擴張。

Agent作爲大模型之後的第二波確定性浪潮,已經開啓了加速爭奪,而最後影響戰局的變量,除了各家的生態厚度,還有對於心智、用戶習慣的佔領。這也就意味着最終能夠參戰的,也許只剩下阿里與百度、字節、騰訊等少數玩家,而率先出牌的百度與阿里,能否搶得先機,值得一番拆解。

Agent爆發年,也是衝刺年

第一個叫醒大廠的,顯然是Manus,這家由真格基金投資的國產Agent團隊,在2025年3月初突然上線了Manus,從開啓內測伊始,就贏得了全世界的關注。“10萬元搶一內測碼”、“一碼難求”等熱詞刺激着人們的神經。主流觀點第一次意識到,基於主流大模型的Agent居然能夠實現如此強大的實操型功能應用與用戶體驗。而大廠的動作,似乎從那時起,就開啓了加速。

字節是飽和攻擊的代表。在晚點的報道之中,3月初,智能體應用Manus出圈前後,字節已有至少5個團隊在開發不同智能體產品,其中有些是對內工具。而這一數字在4月底時,已經達到了7個團隊。4月底,字節的flow團隊拿出定位爲 “用戶與AIAgent協同辦公的最佳場所”的扣子空間並開啓內測,釦子基於自研的豆包大模型(如豆包1.5Pro)構建,支持 MCP(模型上下文協議)協議,可調用飛書多維表格、高德地圖、圖像工具等組件。

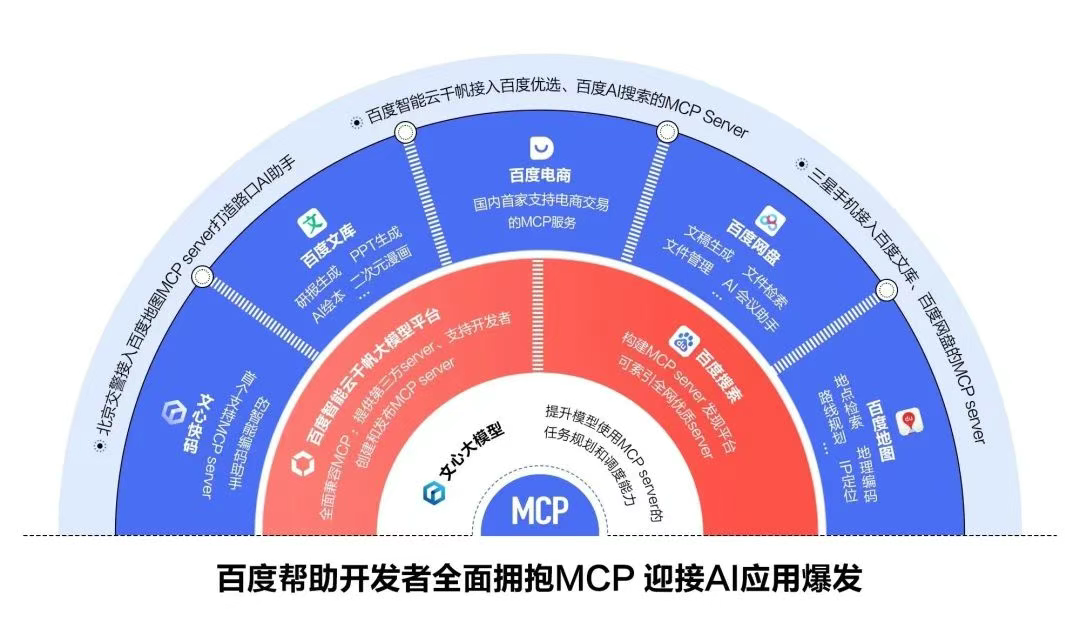

而百度的動作,也可以從李彥宏的發言中看出端倪。在4月的百度create大會之中,李彥宏直接表明“AI的終極價值在於應用落地,而智能體是連接模型能力與用戶需求的核心載體”,就在大會期間,百度一口氣拿出了通用智能體心響,同時宣佈mcp全兼容。

而另一方面,阿里也沒有放鬆,基礎模型的優勢,以及對夸克、釘釘的加碼,讓其在tob和toc端都有了競爭的實力。

從大模型的競爭,到Agent的競爭,大廠到底在角逐什麼?簡而言之,是技術加速後,交互方式的變化,對生態級別的入口爭奪。

一個典型的類比,就是在大模型時代,當DeepSeek出現之後,由於其技術的領先性,沒有花費任何營銷費用,就輕鬆獲取了龐大的用戶量,而騰訊憑藉着元寶對DeepSeek的鏈接,直接搶奪到了大模型時代的入場券。今天的Agent也是一樣的邏輯,技術的底層已經成型,誰家的產品可以快速的成型,就意味着對市場碾壓級別的領先。

在紅杉分享會中,一個特殊的方向也被提到,即企業級市場中,真正先跑出來的入口未必是通用大模型,而是Harvey(法律)、Open Evidence(醫療)這類垂直領域智能體 OS,因爲它們能聽懂行業語言,理解真實需求。而對於這兩個Agent,其中open evidence大家較爲熟悉,投資人朱嘯虎在多次訪談中提及,作爲專爲醫生設計的AI診斷輔助工具,通過精準的臨牀支持和創新的商業模式,迅速在美國醫生羣體中普及。

所以可以看到的是,Agent的潛力不僅侷限在某一兩個應用上,更重要的則是生態級別的入口。而從這個角度來看,大廠無論是做智能體生態,垂直應用Agent,還是做通用Agent(心響、釦子,以及夸克)似乎都是必須要爭奪的方向。

勝負手在哪兒?

“Manus能夠成功,我們可以看到它用的是cloude3.5模型。”祕塔創始人在一檔播客欄目中曾經評價到。從某種程度來說,這也意味着行業內的共識,最明顯的例證來自於字節的扣子團隊。

在晚點的報道中“釦子是個開放的平臺,如果國內有大模型效果比豆包好,我們也會積極使用。”釦子團隊開發釦子空間時,豆包深度思考模型還沒發佈,他們曾考慮優先使用DeepSeek-R1,測試後發現它調用工具的能力不夠。

後來團隊又對比六款國內大模型,使用了豆包1.5 Pro爲主的多款模型。因爲豆包在指令遵循、調用工具,以及多模態處理能力上表現最好,而且推理成本很低,能支撐大規模調用。

而這一觀點,也被行業內廣泛認同,拾象科技李廣密曾在播客中坦言,預訓練可能會重新變得重要,而大模型的能力也決定着Agent等能力。

從這個角度來看,百度、阿里與字節幾乎可以說不分伯仲。百度拿下了與蘋果的合作,從某種程度來說,蘋果作爲智能手機行業最大的入口,承認了百度在模型能方向上的能力。而阿里則擁有qwen這個可能是最優秀的開源大模型。對於字節來說,基於豆包大模型的產品長期霸佔着c端下載量,實力也非常出衆。而三方大量資源的傾注,讓這場爭奪愈發激烈。

當然,從Agent應用的角度來看,生態的厚度也是考量勝負手的關鍵。Agent的本質上其實就是能夠“讓 AI 真正實現自主完成任務”,而相關能夠調用的應用的能力也是其能否贏得戰役的關鍵。

這一點,幾家大廠的選擇似乎有所區別,百度開放了大模型和千帆開發平臺兼容,地圖、文庫、網盤、Comate也開放了MCP Server。但字節則相對保守,更願意自身成爲全新的Agent工廠,阿里把所有都集合在夸克之中,超級框的概念,就是另一種能力上的調用。

而從行業從業者3月的一份數據來看,阿里的厚度優勢明顯。從該報告來看,國內調用較高的MCP Servers,包含了高德地圖、notion、支付寶,以及minimax,而其中高德地圖憑藉着提供全場景覆蓋的地圖服務,包括地理編碼、逆地理編碼、IP定位、天氣查詢、騎行路徑規劃、步行路徑規劃、駕車路徑規劃成爲被調用較高的APP。

當然,評價生態的厚度的變量還有很多,但可以看出的是,阿里的領先優勢正在擴大。

從形態上來看,Agent仍然是一種社交,而從社交的視角來看,騰訊系則無疑佔據着強大的優勢。騰訊總裁劉熾平回應道:“在微信生態系統內,我認爲我們有機會創造一個非常獨特的Agent,即AI與微信生態系統特有的內容相連接,包括社交、通信和社區能力以及內容生態系統,比如公衆號和視頻號,以及數以百萬計的小程序。實際上你可以接入各種信息,以及許多不同垂直應用程序的交易和操作能力。”

獨一無二的社交生態,讓騰訊特別是微信Agent也成爲了不容忽視的力量。

此外,成本也是Agent能否完成蛻變的另一重關鍵。3月18日,The Information報道,Manus現階段的產品同時受制於其服務器容量和高昂的運營成本。據兩位直接瞭解情況的人士透露,Manus使用人工智能公司Anthropic的模型,平均每完成一項任務需向Anthropic支付2美元。

總結來看,基礎模型能力、生態厚度、成本等都在成爲Agent能否突出重圍的關鍵,而從當下來看,這些變量的發酵暫時難以區分明顯的優劣。

Agent還未到“GPT時刻”

儘管大廠的競速與Manus等爆款產品的出現讓Agent賽道熱度飆升,但可以確認的是,當前行業似乎遠未達到類似GPT的顛覆性臨界點。從技術成熟度、商業模式落地到用戶心智佔領,Agent仍需跨越多重鴻溝。

一方面,當前Agent的核心能力仍高度依賴大模型,但模型本身存在顯著侷限性。CSDN博客指出,在處理多步驟任務時,大模型的規劃能力容易崩潰,例如銀行轉賬這類需十幾步操作的流程,模型常因邏輯鏈斷裂而失敗。

同時,儘管大廠紛紛推出Agent平臺,但生態整合仍處於碎片化狀態,“各自爲戰”的局面導致工具調用接口不統一。不同Agent對其功能的調用方式差異顯著,開發者需重複適配。

紅杉峯會提出的“Software as an Outcome”理念雖被廣泛認同,但落地路徑仍不清晰。當前Agent主要以訂閱制或按調用次數收費,本質上仍是工具思維。例如,Manus的高成本導致其難以向中小企業普及,而百度心響雖宣稱直接可用,但企業用戶更關注其能否真正提升銷售轉化率或降低運營成本。

此外,垂直領域的探索雖初現曙光,但規模化仍需時間。阿里飛豬問一問在旅遊場景的表現可圈可點,百度法行寶在法律領域也積累了案例,但這些垂類Agent的行業滲透率仍然不高。用戶對Agent的信任度尚未建立,尤其在涉及敏感數據的場景中,企業更傾向於保留人工審覈環節。

當前Agent的用戶體驗呈現明顯的兩極分化。垂直場景如設計領域的Lovart,通過整合行業知識庫和多模態輸出,實現了“需求 - 交付”全閉環,設計師可直接基於其生成的分層文件進行迭代,效率提升數倍。但通用Agent如Manus,在處理複雜任務時仍顯得笨拙——例如生成設計圖時可能出現字體過小、元素堆砌等問題,用戶需頻繁手動調整。

更關鍵的是,用戶對Agent的期待與實際能力存在落差。部分用戶誤認爲Agent能完全替代人類,而實際上其在模糊指令解析、任務邊界把控等方面仍需人工干預。

Agent的爆發印證了AI從技術到應用的躍遷,但距離真正的“GPT時刻”仍有漫長道路。

當前的競爭本質上是生態卡位與場景定義權的爭奪,大廠的角逐佈局似乎都在爲未來的生態戰爭鋪路。而決定最終勝負的,不僅是技術迭代速度,更是對行業痛點的理解深度與商業模式的創新勇氣。當Agent能像水電煤一樣融入日常生活,真正的變革纔會到來。

晚點latepost《字節AI再創業:獨立組織、全鏈條的飽和攻擊》新皮層newthings《掌權一年半來,吳泳銘是如何管理阿里巴巴的》騰訊科技《微軟一晚上發了50個新東西,要建一個Agent互聯的“伊甸園”》AI深度研究員《只談生存:AI Agent倒計時 730 天,硅谷 3 位“異見者”給出 3 條活路》AI深度研究員《紅杉 AI 峯會閉門 6 小時,150 位創始人共識浮現:AI 不再賣工具,而是賣收益》中國企業家《AI新戰場,騰訊押注Agent》

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10