摘要

當前國際貨幣體系正在經歷一場深刻變革。美國公共債務長期無序擴張,俄烏衝突中的美元「武器化」[1],以及特朗普2.0時期的一系列政策主張,持續侵蝕美元作為國際儲備貨幣的信用基礎。這一結構性變化既影響全球貿易與經濟穩定,也孕育着國際貨幣體系重構的歷史契機。「有時候幾十年裏什麼都沒發生,有時候幾星期就發生了幾十年的大事。」我們可能正在見證國際貨幣秩序的關鍵轉折。然而,長期以來,人們對國際貨幣體系存在諸多認知偏差,既有根深蒂固的傳統誤解,也有大變局下催生的新困惑。本文梳理了國際貨幣體系中最具代表性的十個「未解之謎」。嘗試對這些謎題的分析與解答,有助於我們理解國際貨幣體系的運行特點與演進方向,也可能成為全球治理的關鍵密碼。

謎題一:「特里芬難題」的誤讀與誤導

佈雷頓森林體系解體後,「特里芬難題」發展出經常賬戶與「安全資產」兩個版本,既有對儲備貨幣需要以經常賬戶赤字為前提的誤讀,更有故意以儲備貨幣地位導致赤字因而是嚴重負擔的誤導。這存在三個誤區:混淆淨資本與總資本流入,混淆「賺來的」和「借來的」外匯儲備,混淆雙邊與多邊資本流動。我們認為,只要實現大規模對外投資,令資本總流出超過資本總流入,儲備貨幣地位下經常賬戶將依然盈餘。

謎題二:美股如何變成「安全資產」?

海外資金停止流入美債、轉而大量流入美股,令標普500股權風險溢價「消失」,美股被視作「安全資產」。這源於美債安全性下滑和美股穩定長牛,其背後是美國政府動用國家資產負債表來幫助修復私人部門的資產負債表,既有上漲帶來的安全性,也孕育着風險。

謎題三:美國會主動放棄儲備貨幣地位嗎?

美國不會放棄儲備貨幣地位及其帶來的諸多特權,特別是鉅額的國際鑄幣稅收益。美國對外資產以外幣計價,而負債為美元計價,在對外淨負債持續走高的結構性變化背景下,有強烈動機讓美元貶值,實現全球對美轉移支付,彌補經常賬戶赤字。

謎題四:為何美國實體經濟地位下降,而美元金融地位上升?

美國的實體經濟份額持續下降,但國際金融份額反而上升。這是因為離岸美元是最重要的孖展貨幣,而在岸美元是最重要的安全資產。全球經濟「脫實向虛」,跨境資本流動擴張速度超越貿易增長,也強化了美元的金融地位。

謎題五:美元為何有周期的律動?

美元在基本面、政策面、資金面上均有週期性特徵,還存在實體與金融層面兩大正反饋機制:美元升值對美經濟壓制小於對其他經濟體,又可吸引資金持續流入美國並形成預期的「自我實現」。這讓美元週期是長週期和大週期。

謎題六:「我的美元,你的麻煩」(Our Dollar, Your Problem)[2]

美國雖常常是全球危機的源頭,但受衝擊最大的總是非美經濟體。這既源於美國政策調整對內對外的「不協調」與「不對稱」,也因為美元儲備貨幣職能「能避險」且「難替代」。美元的衝擊包括聯儲局政策轉向、貿易摩擦和風險情緒衝擊,並被全球金融市場的結構性變化所強化。對此,要建立有效的宏觀審慎政策框架,實施浮動匯率制度加以應對。

謎題七:我們是否需要國際貨幣體系?

多元貨幣體系相對「沒有體系」更優,但仍難解決不協調的問題。

謎題八:如何實現從美元體系向多元貨幣體系的平穩過渡?

多元貨幣體系建設需要各主要貨幣發行國的政策協調與浮動匯率安排。當前美元仍是主要計價貨幣,但交易結算和孖展地位出現鬆動。以往人民幣國際化的兩大逆風因素——高利率和貿易摩擦下的貶值預期——已經逆轉,依託貿易實現人民幣國際化未來可期。

謎題九:穩定幣會強化美元地位嗎?

穩定幣通過錨定機制維持價值穩定。錨定美元的穩定幣可增加美元交易需求並穩固美元地位,但若轉向錨定一籃子貨幣或他國主權數字貨幣,也可進一步挑戰美元儲備地位。穩定幣對全球貨幣秩序的影響仍需進一步探索。

謎題十:我們還能回到金本位嗎?

金本位是「緊身衣」導致通縮是誤解,但它是約束大國貨幣政策的「金手銬」,金本位很難恢復。

正文

謎題一:「特里芬難題」的誤讀與誤導

1944年佈雷頓森林體系正式成立,確立了「雙掛鉤」制度:美元與黃金掛鉤,固定兌換比例為35美元兌1盎司黃金;其他成員國貨幣則與美元掛鉤。佈雷頓森林體系確立了美元作為國際儲備貨幣的核心地位。在這樣的體系框架下,1960年,耶魯大學經濟學教授羅伯特·特里芬(Robert Triffin)出版了《黃金與美元危機》(Gold and the dollar crisis) 一書,提出著名的「特里芬難題」 (Triffin’ s dilemma)。他認為,「如果美國減少國際收支逆差,則美元的國際供給將不足以滿足全球經濟中的流動性需求;若美國持續國際收支逆差,則由此積累的海外美元資產必遠超過其黃金兌換能力。」這就是最初的「特里芬難題1.0」。

在金本位制度下,「特里芬難題1.0」確實成立。美元作為國際儲備貨幣,若其海外流動性規模超過黃金儲備量,就會面臨兌換危機。然而,1973年佈雷頓森林體系解體,世界進入信用貨幣時代,「特里芬難題1.0」已不復存在。但是,隨着美國從1983年開始陷入長期經常賬戶赤字,有學者提出「特里芬難題2.0」,分為兩個版本。

(1)經常賬戶版本:美國提供全球流動性與經常賬戶逆差可持續性之間的矛盾。自1983年至今,美國持續經常賬戶逆差,為全球提供流動性;但作為儲備貨幣的前提是必須保持幣值穩定,與長期經常賬戶逆差相矛盾。

(2)財政或「安全資產」版本:美國提供足額「安全資產」與其債務可持續性之間的矛盾。由於美元的全球儲備貨幣地位,美國國債被視作「安全資產」。如果海外央行外儲購買美債需求不斷增長,美國若是提供更多美債,會損失財政信用;若不提供更多美債,會導致「安全資產」缺失[3]。

無論是「特里芬難題1.0」還是「特里芬難題2.0」,本質上都是儲備貨幣發行國無法在提供全球流動性的同時確保幣值穩定[4]。

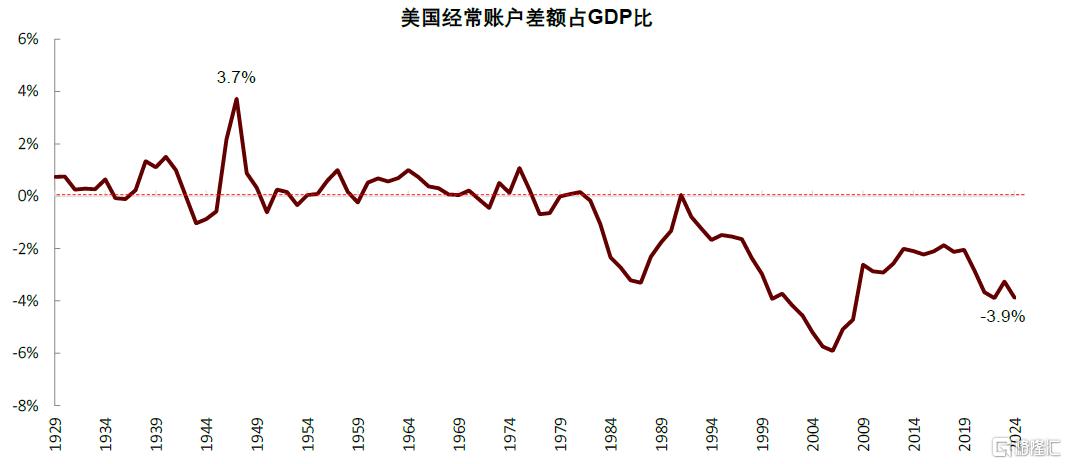

如果由此認為,國際儲備貨幣發行國必須通過經常賬戶赤字來提供全球流動性,則是一種誤讀[5]。美元流動性的供給與其經常賬戶赤字不存在必然關聯。事實上,自1945年美元成為全球主要儲備貨幣後,美國在隨後約30年間都保持經常賬戶盈餘。

圖表1:美元成為儲備貨幣後曾長期保持經常賬戶盈餘

資料來源:聯儲局,中金公司研究部

具體而言,關於美元流動性的供給存在三個普遍誤區。

► 誤區1:混淆淨資本與總資本流入。

根據國際收支恆等式,經常賬戶差額(CA)+ 資本與金融賬戶差額(KA)+外匯儲備變動(∆R)= 0。在假定不干預外匯儲備(∆R =0)的情況下,經常賬戶赤字與資本及金融賬戶淨流入相等,而後者是私人資本淨流入與官方資本淨流入之和。儲備貨幣地位指的是外國官方持有本國貨幣資產作為外匯儲備,對應的是官方資本總流入,而非官方資本淨流入。如果官方資本持續對外投資流出(如20世紀40年代「馬歇爾計劃」),或者本國私人資本淨流出較多(如金本位時代英國大量投資海外殖民地),即使因儲備貨幣地位導致官方資本總流入量大,但是資本及金融賬戶仍為淨流出,就對應着經常賬戶盈餘。

因此,儲備貨幣地位與經常賬戶赤字並無必然聯繫。只要實現大規模的官方或民間對外投資,資本總流出超過資本總流入,儲備貨幣地位下依然能維持經常賬戶盈餘。

► 誤區2:混淆「賺來的」和「借來的」外匯儲備。

外匯儲備的積累可以通過多種渠道,不僅可以是通過經常賬戶盈餘「賺來的」,也可以是通過資本賬戶流入「借來的」。例如,許多新興國家在發生國際收支危機時,往往會向IMF求助,IMF向它提供的借款一部分會用於充實該國的外匯儲備。事實上,一國的外匯儲備不僅可以向國際機構「借」(如IMF),還可向貿易伙伴那裏「借」(如央行之間的貨幣互換),也可以從資本市場「借」(如發行美元債)。

► 誤區3:混淆雙邊與多邊資本流動。

一國的美元儲備並不一定依賴與美國的雙邊資本流動,還可以來自離岸美元儲備(Offshore dollar reserves)。歐洲等離岸美元市場通過銀行體系創造了大量美元負債。因此,一國美元儲備的積累既可能源自美國的經常賬戶或金融賬戶逆差,也可能來自離岸市場的信用創造。

可見,即使「特里芬難題」2.0,依然存在相當多的偏差,尤其是經常賬戶版本。這些混淆的根源在於簡單地把美國的逆差對應於其他國家儲備資產的積累,認為美國對外輸出美元流動性要麼是通過經常賬戶逆差,要麼是通過資本賬戶逆差。這是一種誤讀。歸根到底,美元流動性是由銀行體系派生的。早在1969年,弗裏德曼在論述歐洲美元體系時就明確指出:離岸美元並非必然源自美國貿易赤字或資本輸出,還可以通過離岸銀行體系創造[6]。打個比方,這種誤讀就類似於將在岸美元流動性完全等同於聯儲局資產負債表上的基礎貨幣,而忽視了商業銀行體系的貨幣創造效應。這一理論誤判具有相當的普遍性,甚至影響了對人民幣國際化的正確認知。實際上,儲備貨幣地位並非必然要求發行國維持經常賬戶逆差,中國在推進人民幣國際化進程中完全可以在保持國際收支基本平衡的同時,實現人民幣儲備資產的積累。

「特里芬難題」不僅存在廣泛「誤讀」,還被美國政府用於刻意的「誤導」。特朗普的首席經濟顧問米蘭(Miran)聲稱,美元儲備貨幣地位引發的「特里芬難題」是美元持續高估和貿易逆差擴大的根源,並以此在全球範圍內挑起貿易摩擦[7]。

事實上,從實證計量的角度,儲備貨幣地位對美元匯率和貿易赤字的影響微乎其微,也就是說,美元或許會因此略微高估,赤字規模可能稍有擴大[8],但絕非美國經常賬戶長期赤字的決定性因素。真正起決定性作用的,是美國居民儲蓄率的下降和財政赤字率的提升。

謎題二:美股如何變成「安全資產」?

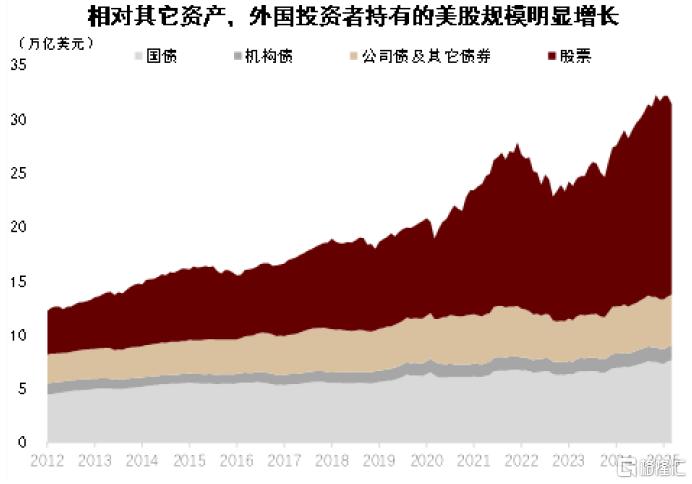

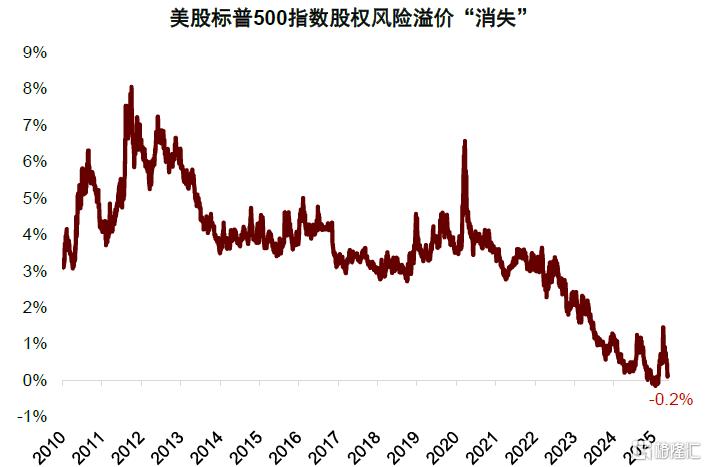

在傳統認知中,美國國債被視為全球主要的安全資產,是海外投資者避險投資的首選。然而,近年來,海外投資者持有的長期美國國債規模穩定在7萬億美元左右。與此同時,資金明顯流向美股,甚至在2025年初把標普500的股權風險溢價買到「消失」。一般來說,投資者持有股票這類風險資產,應當比持有債券這類安全資產要求更高的預期回報。美股股權風險溢價「消失」,說明投資者把美股視作「安全資產」。

圖表2:相對其他資產,外國投資者持有的美股明顯增加

資料來源:TIC,中金公司研究部

圖表3:美股標普500指數股權風險溢價消失

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

為什麼會形成這種怪象?有「推」和「拉」兩個維度。

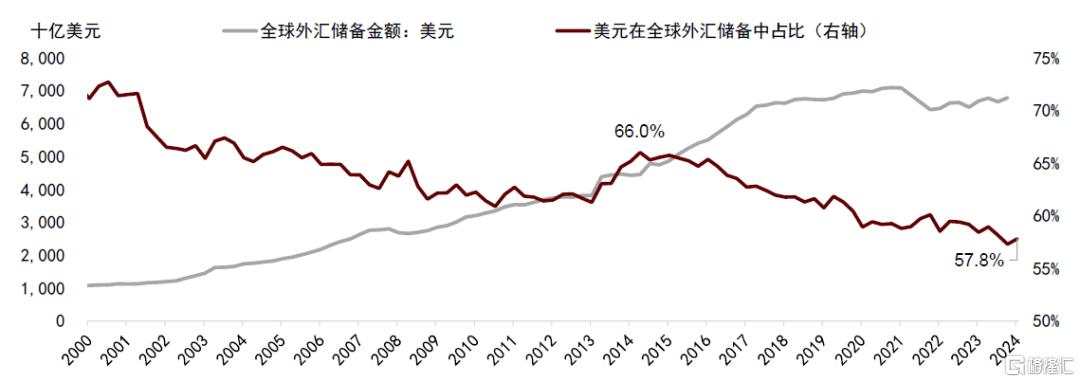

推力因素是美債的安全性下滑。美國的競爭對手擔心美元「武器化」、資產會被凍結,就會減少美債配置。我們看到美元在全球外匯儲備中的佔比從2015年的高點66%降至2023年的58%;2022年後,美元外匯儲備的絕對金額也有所回落。美國的夥伴雖然不一定擔心美國凍結他們的資產,但是美國財政和經常賬戶雙赤字不斷擴張,資產負債表加速惡化,也會引發對美國長期償付能力的擔憂。

圖表4:美元外匯儲備金額及全球佔比下降

資料來源:Haver,中金公司研究部

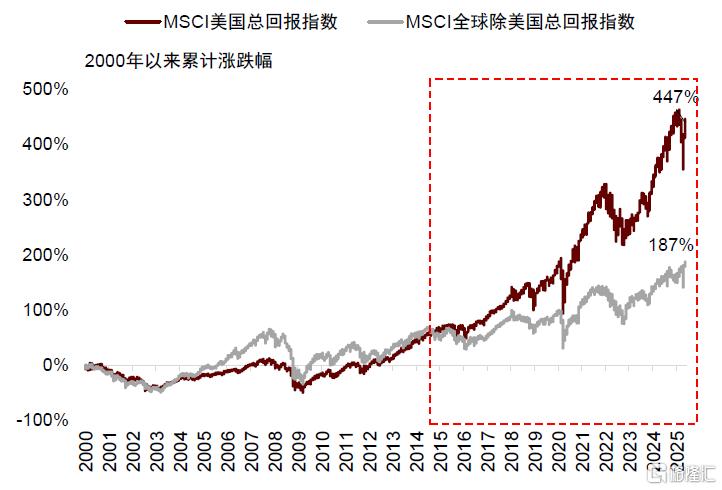

拉力因素是美股穩定長牛,回報率高於其他市場。金融危機後海外資金大量流入美國,疊加聯儲局量化寬鬆政策,導致美債價格太貴,收益率走低。相反,2015年後,美股回報率明顯高於其他國家。2022年底ChatGPT問世以來,AI(人工智能)敘事助推美股科技「七姐妹」強勁上漲,吸引大量海外資金投資於美國的「AI神話」,形成「資金流入-美股上漲」的正循環。海外投資者持續購買美股,持倉佔比從2016年的26.7%上升到2024年的29.9%,造成美國對外淨投資收益從2016年峯值接近1000億美元下降為零[9]。

圖表5:金融危機後美債進入低利率時代

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表6:2015年後,美國股票回報率明顯高於全球其它國家

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

美債和美股之間出現這種「蹺蹺板」效應,背後是美國政府動用國家資產負債表來幫助修復私人部門的資產負債表。財政刺激吸引資本流入,資產價格上漲帶來的財富效應又與財政刺激政策形成共振,持續改善美國私人部門的資產負債表。從美債轉向美股,反映了在海外投資者的心中存在「兩個美國」:一個是債臺高築的政府部門,另一個是看起來生機勃勃的私人部門。特朗普「對等關稅」宣佈後,美國一度出現長端利率抬升、匯率貶值,引發了美國是否走向「新興市場化」的討論。我們認為,債券收益率是特朗普政府最為關注的目標,債券市場(而非股票市場)纔是特朗普政府真正的制約因素。

謎題三:美國會主動放棄儲備貨幣地位嗎?

美國財長貝森特(Bessent)認為美元的儲備貨幣地位是一種沉重的負擔,即便美國主動讓出儲備貨幣地位,其他國家也不願承擔這一角色,所以美元只好勉為其難地繼續充當儲備貨幣[10]。這與白宮首席經濟顧問米蘭早先的說法如出一轍[11]。近期,米蘭也轉變了立場,否認美國將放棄美元儲備貨幣地位,甚至否認了此前關於對外國持有的美元資產徵稅的建議[12]。

我們認為,美國最終可能不會放棄美元的國際儲備貨幣地位,因為這一地位給美國創造的實質性利益遠遠超過其負擔。在學術文獻中,這些利益被概括為「美元霸權」或「囂張的特權」(Exorbitant Privilege)[13],體現在四個方面:一是無貨幣錯配,不需要對沖匯率風險,使得美國對外貿易更加便利;二是對海外流通的美元收取國際鑄幣稅,利用貨幣貶值對佔比超過一半的海外美元現金和活期存款抽成,下文我們會具體展開;三是在低成本發債的同時持有高收益風險資產,賺取投資回報;四是以貿易形式流出的美元通過金融賬戶迴流,為政府和企業孖展,支撐美國經濟和股市,對沖貿易逆差。

接下來,我們將聚焦第二項特權,分析美元作為國際儲備貨幣,究竟給美國帶來了多少鑄幣稅收益?這裏要注意區分國內鑄幣稅和國際鑄幣稅。國內鑄幣稅指的是政府通過發行貨幣從私人部門獲得的收益。這裏我們討論的是國際鑄幣稅,指的是美國政府和私人部門向其他國家收取的鑄幣稅。根據張懷清的測算[14],截至2022年,美國獲得的廣義國際鑄幣稅約603億美元,佔GDP的0.2%。這一規模與20世紀90年代文獻中計算得出的國際鑄幣稅規模相當[15]。後續文獻對國際鑄幣稅的估算越來越高,2009年計算的廣義國際鑄幣稅約佔美國GDP的0.7%[16],而到了2012年已經估算至1%[17]。

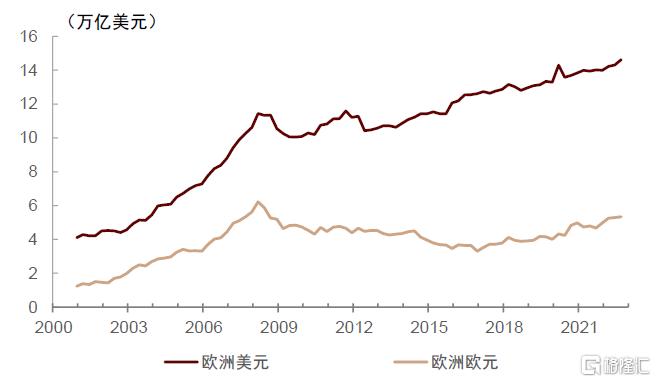

美國廣義國際鑄幣稅的規模估算持續增加,是因為隨着金融全球化,美國國際鑄幣稅的稅基在不斷擴大。美元鑄幣稅收益主要包括新發行美元帶來的鑄幣稅收益(幾乎是100%),以及境外持有美元(主要是現金和活期存款)因通脹侵蝕而產生的隱性收益。我們測算,截至2023年,歐洲美元市場規模約為16萬億美元,若按4%的通脹率計算,僅第二部分收益就可達每年6 000多億美元,與美國GDP的比值超過2%。當然,由於離岸美元市場也可以進行信用創造,這部分收益並非完全由美國政府和私人部門獲得。但根據弗裏德曼的說法,美元流動性歸根結底還是由美國的銀行體系提供的,這些收益最後還是進了美國的口袋[18]。

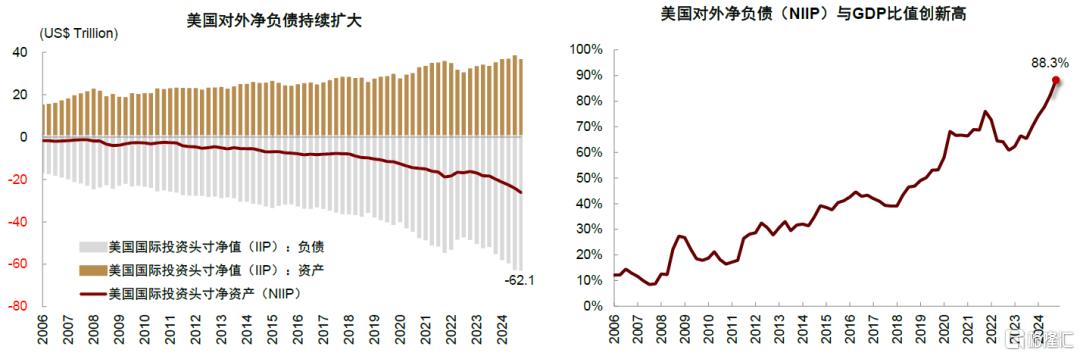

值得強調的是,美元作為儲備貨幣的一個重要優勢源於美國獨特的資產負債結構。過去20年間,美國的資產和負債規模都經歷了快速擴張,其中負債增速尤為顯著。從2006年到2024年四季度,美國對外總負債從16萬億美元膨脹到62萬億美元,對外總資產從14萬億美元擴張到36萬億美元。兩者相減得到的美國對外淨負債從不到2萬億美元快速累積到26萬億美元,當前佔美國GDP比重高達88.3%。由於美國的資產基本為非美元貨幣計價,負債為美元本幣計價,這種特殊的資產負債結構錯配,讓美國可以通過美元貶值,降低淨負債敞口,相當於徵收「國際鑄幣稅」,實現全球對美國的轉移支付。給定這樣一個外幣資產、本幣負債的特殊結構,我們簡單估算下來,美元每年僅需貶值4.4%即可彌補美國的經常賬戶赤字(與GDP之比為3.9%)。因此,美國不會主動放棄美元的國際儲備貨幣地位,但考慮到美國資產負債結構的持續惡化,美國具有強烈的動機讓美元貶值。

圖表7:美國資產負債表的結構性變化增加其尋求美元貶值的動機

資料來源:Haver,中金公司研究部

謎題四:為何美元實體地位下降,金融地位反而上升?

儘管美國名義GDP佔比仍穩定在全球25%左右,但按購買力平價(PPP)計算,美國GDP佔比從2000年的21%持續下降至2024年的不足15%,國際貿易份額縮減至當前的12%。雖然美國的實體經濟份額在持續下降,但美國在國際金融中的份額反而上升。美元在SWIFT國際支付中的份額由2011年的38%抬升至當前的50%,在全球儲備資產中的佔比雖略有下降,但仍有60%。如何解釋這種背離?主要有以下兩方面原因。

首先,離岸美元是最重要的孖展貨幣。離岸美元市場包括歐洲美元(Eurodollar)、歐洲美元債券(Eurodollar Bond)等金融產品。美元始終保持着全球最主要的孖展貨幣地位。當前全球離岸孖展中美元孖展佔比在60%左右,存量規模高達16萬億美元(見圖7)。金融危機之前,離岸歐元曾和離岸美元同步迅速擴張,一度對離岸美元造成挑戰。金融危機之後,離岸美元在短暫下降後恢復增長,而對離岸歐元的需求則持續疲軟,美元的孖展主導地位得以進一步強化,讓歐元望塵莫及。

圖表8:銀行持有的歐洲美元/歐元資產

資料來源:BIS,中金公司研究部

圖表9:銀行持有的歐洲美元/歐元資產同比增速

資料來源:BIS,中金公司研究部

其次,在岸美元是最重要的安全資產。從歷史維度觀察,美國在國際金融體系中的角色經歷了重要轉型。2000年之前,美國是「全球銀行家」,採取「借短放長」的傳統模式,從其他國家以較低利率借入短期資金,再投放長期貸款,從中賺取收益。21世紀後,美國轉型為「全球風險投資家」,發行國債等工具低成本孖展,然後投資到國外的風險資產中獲得高收益。美國國債(以下簡稱美債)除提供常規投資收益外,還具有重要的非貨幣性收益,即「便利收益」(convenience yield)。這種特殊價值主要體現在兩個方面:首先,美債具有極高的市場流動性,能夠隨時快速變現;其次,美債被廣泛接受為優質抵押品,在各類金融交易中具有很高的抵押價值。正是由於這些特性,全球投資者對美國資產一直保持旺盛需求,壓低了美國的負債成本。

概而言之,美國的金融主導地位來源於兩方面:大家既喜歡用美元孖展,又喜歡投資於美債。但這還是不能解釋為何美國的資產和負債兩端都同時快速上升。這裏不妨向大家展示一組鮮明的對比:過去20年間,全球經常賬戶盈餘佔GDP比重保持相對穩定,全球貿易佔GDP比重也穩定在30%,而海外資產或負債總額卻已擴張至全球GDP的300%[19]。全球跨境資本流動的擴張速度遠超貿易活動的增長。這實質上表明全球經濟經歷了一個重要的「脫實向虛」過程。

那麼,脫實向虛從何而來?這與聯儲局的量化寬鬆(QE)和美國大量增發國債密切相關。隨着聯儲局量化寬鬆和國債規模持續攀升,利率水平越來越低,充裕的資金在全球逐利(search for yield),導致流動性對世界經濟的影響與日俱增。由於美元是國際儲備貨幣,美國央行得以主導全球流動性的變化。

最新研究提出了兩個重要命題:首先,全球金融週期本質上就是美元週期[20][21];其次,美元週期就是風險偏好(risk appetite)週期[22]。在此基礎上,我們可以進一步探討第三個重要命題:究竟是什麼因素驅動了風險偏好的變化並影響了風險溢價水平?其中有科技發展預期、老齡化等長期結構性因素,也有週期性的政策因素。由於美國的財政和貨幣雙寬鬆政策,全球流動性擴張明顯超過了實體經濟的擴張;又由於美元是最重要的孖展貨幣,美債是最重要的安全資產,美元的金融地位得以在美國實體經濟份額下降的背景下逆勢上升。

謎題五:美元為何有週期律動?

美元金融地位持續上升,導致全世界對美元的流動性依賴增強。此時,即使採用靈活的匯率制度,也難以隔離美元潮汐帶來的影響。美元潮汐是指美元流動性在聯儲局的調控下,週期性的流出美國並最終迴流的資本循環現象。這是美國使用並強化美元霸權的途徑,其產生需要美元幣值進行週期性的變化。

對於美元週期,我曾提出 「三碗麪」的分析框架[23],即從基本面(經濟增長、進出口)、政策面(財政、貨幣)和資金面(資產回報、國際資本流動)三個維度來系統考察美元匯率的波動機制。但在實際使用時,這幾個因素的主導作用往往會隨時間發生變化,需要知道在不同時期到底是哪一個因素佔主導。

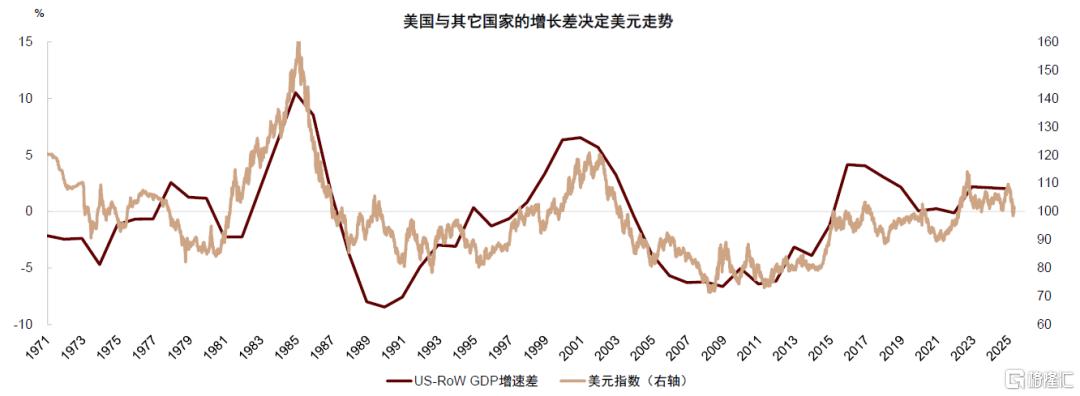

首先,從基本面來看,美元匯率走勢根本上取決於美國經濟的相對錶現。當美國經濟增長好於其他主要經濟體時,美元通常會走強。概括來說,由於有經濟週期,所以纔有美元週期。

圖表10:美國與其它國家經濟基本面的相對強弱決定美元週期

資料來源:Wind,中金公司研究部

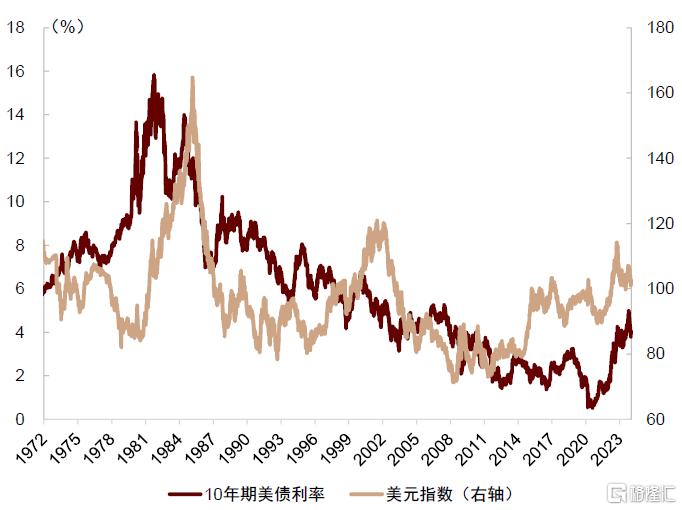

其次,從政策面來看,美元走勢受聯儲局的貨幣政策調整的影響。短期資本流動,尤其是套利資本流動,受短期利率偏離的影響很大。需要特別強調的是,如果不同國家都按照統一的泰勒規則制定貨幣政策,那麼在基本面之外考慮政策面似乎是多餘的。但現實中,聯儲局的貨幣政策制定可能會犯錯,也可能會滯後,政策面不一定是基本面的直接映射。當聯儲局的政策立場最終轉向緊縮時(比如1979年沃爾克緊縮和2022年鮑威爾暴力加息),美元仍會走強。這一機制主要通過兩種途徑發揮作用。其一,利率平價機制下美債收益率相對優勢的擴大,引發國際資本配置再平衡;其二,套利交易(carry trade)的逆向平倉,加速美元迴流形成正向反饋。因此,美國與其他國家的貨幣政策差異構成了美元波動的另一重要來源。

第三,從資金面來看,美元走勢影響因素更為複雜,不僅涉及基本面和政策面,還涉及全球風險偏好和地緣政治因素的共同作用。我在彼特森經濟研究所(PIIE)紀念佈雷頓森林體系解體50週年的論文集中提出,國際資本流動不再完全受傳統的經濟基本面因素的影響,「地緣政治距離」成為影響貿易和資金流動的新因素[24]。傳統國際貿易理論中的「重力模型」主要考慮物理距離和經濟規模因素。但是,在當前新的國際環境下,還要更多地考慮地緣政治因素。我們使用聯合國投票模式的相似度來量化測度國家間的地緣政治距離,發現受地緣政治影響,資本流動先於貿易流動出現脫鉤。2018年中美貿易摩擦升級,貿易還沒有出現大的變化,但是資金已經開始迅速做出反應。但是,地緣政治距離並非一成不變,也會出現週期波動。比如美歐關係在特朗普2.0對等關稅後迅速遇冷,驅動歐洲資金迴流歐洲本土,而美元一改歷次在關稅衝擊下的強勢,反而出現下跌。

總的來說,基本面、政策面、資金面均具有週期性特徵,這決定了美元匯率本身必然呈現週期性波動。除了週期波動之外,美元週期還會出現放大和超調,這主要源於兩個正反饋機制。

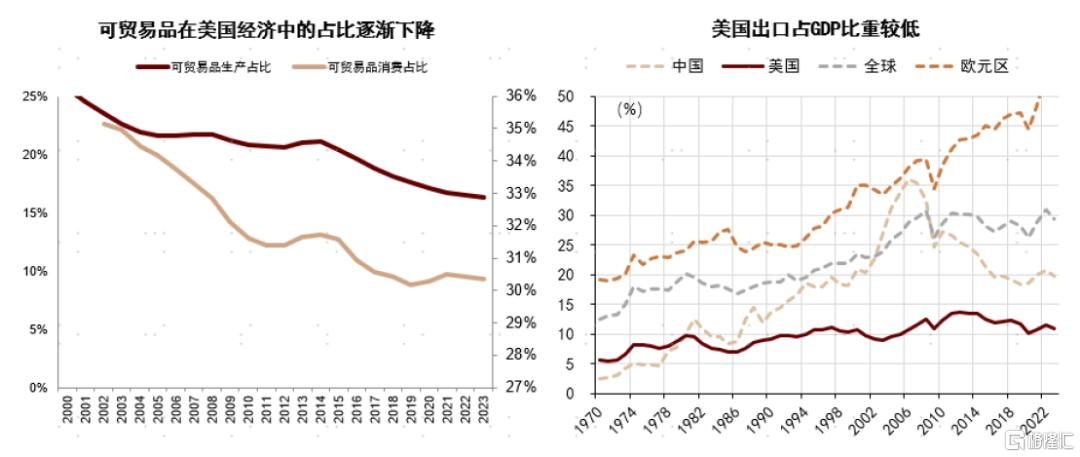

一是實體視角的正反饋機制。美元升值對全球經濟的影響具有顯著的非對稱性:美元是國際信貸的主要計價貨幣,他國生產往往需要美元孖展,美元走強推高孖展成本,壓縮全球製造業與貿易,對世界其他經濟體帶來負面影響。而美國是「消費型」國家,出口佔 GDP 的比重遠低於歐元區和中國,可貿易品無論在消費還是在生產中的比重都持續下降。美元主導地位持續強化,而美國對全球發展的敞口卻在逐漸縮小,美元升值對美國經濟的壓制小於其他經濟體,從而造成結構性不對稱。

圖表11:美元升值對美國經濟的壓制小於非美經濟體

資料來源:Akinci et al. (2022) ,World bank,Wind,中金公司研究部

二是金融視角的正反饋機制。美元升值,其他經濟體債務負擔加重、資產負債表惡化,由此導致孖展條件惡化、信貸收縮,資金流向美國,美元進一步升值。同時,美元升值吸引更多資金流入美國,推動美國金孖展產價格上漲,形成財富效應、提升樂觀情緒、吸引被動資金與趨勢交易,更多資金流入美國,推高美元價值並推動金孖展產價格進一步上漲,形成正反饋。這在學術文獻中又被稱為預期的「自我實現」,也被索羅斯稱為投資的「反身性理論」。當投資者普遍預期美元資產將會升值時,這種預期本身就會引發資本流入,進而推動美元實際升值,最終實現預期的自我應驗。在衆多的投資者共同預期並一致決策下,美元週期就被放大。

謎題六:「我們的美元,你們的麻煩」

以上對美元週期的分析表明,美國可能會戰略性、持續性地讓美元貶值。歷史總是押着相同的韻腳,美國雖然常常是全球危機的源頭,但受衝擊最大的總是其他經濟體。這次會不一樣嗎?

1971年8月,美國總統尼克松宣佈暫停美元與黃金兌換,美元大幅貶值。年底的G10羅馬會議上,時任美國財長約翰·康納利(John Connally) 對臺下的歐洲領導人說出了那句名言:「美元是我們的貨幣,但是你們的麻煩」(The dollar is our currency, but it’s your problem)。事實證明,美元與黃金脫鉤,佈雷頓森林體系解體並未削弱美元的地位。

1974年,美國通過和沙特簽訂石油美元協議(petrodollar agreement),不僅成功穩定了美元的儲備貨幣地位,還擴大了美元的計價地位,把石油計價從英鎊轉為美元。反倒是英國,1976年不得不因債臺高築而向IMF尋求援助。僅僅50年時間,英國就從全世界第一大儲備貨幣國淪落到破產邊緣。

無獨有偶,20世紀下半葉日本經濟崛起對美國構成挑戰,當時美國面臨嚴重的雙赤字問題。1985年的廣場協議之後,美元大幅貶值,反而是日本陷入了「失落的數十年」。

類似地,2008年的次貸危機起源於美國,最先倒下的卻是英國北巖銀行(Northern Rock),然後是法國的銀行,而受傷最深的是用養老金購買美國次級債的德國中小銀行,最終演變為歐洲邊緣國家債務危機。頗具諷刺意味的是,當歐元看似最具實力挑戰美元地位之時,這場源自美國的危機反而導致歐洲一蹶不振。

美國為何能在歷次危機中一次又一次地全身而退?根本原因在於美國的政策調整對自身和對非美經濟體的影響具有不對稱性,本質上反映了「美元霸權」給美國的種種好處。首先是「不協調」。美元是全球貨幣,但聯儲局並不是全球央行。作為美國的央行,聯儲局的政策調整隻着眼於美國的經濟狀況。但聯儲局的政策又決定了全球流動性。聯儲局在維護美國經濟穩定的同時,往往不惜犧牲他國金融穩定和經濟增長。

其次是「不對稱」。美國以服務消費為主的經濟結構,降低了美國對全球發展的風險敞口[25]。一方面,美國通過資本市場和金融系統與全球經濟深度融合;另一方面,美國又依靠國內服務業,在某種程度上把自己與世界經濟隔離開。這種特殊的結構性變化既讓美國「部分免疫」於全球貿易衝擊,又得以延長了美元的上行週期,通過實體和金融渠道的正反饋機制,讓其它國家經濟變得更脆弱。

第三是「能避險」。美元的儲備貨幣職能賦予了其安全資產地位,享有「便利收益」。在平時,美國可以更低的成本獲得孖展[26]。在危機時刻,全球資本從風險資產中爭相撤離,湧入美債尋求避險(flight-to-safety),讓美國得以用更低的成本進行財政刺激,而不必擔心債務償還的壓力。因為只要美國的名義利率r小於名義經濟增速g,即使存在財政赤字,債務佔GDP的比(債務率)仍可能趨於穩定或下降 ,美國債務就是可持續的。

最後,美元能夠長期保持相對優勢最關鍵的原因乃是「難以替代」。儘管美元有武器化和戰略性貶值的風險,當前儲備貨幣還是沒有替代選擇(There is no alternative,TINA)。有人發出這樣無奈的感嘆:「美元要犯多少次這樣的錯誤,世界才肯停止原諒美元。」這緣於美國當時的主要競爭對手,比如20世紀90年代的日本和21世紀10年代的歐洲,均面臨各種各樣的結構性問題和政策失誤。相比之下,聯儲局的政策獨立性、發達金融市場帶來的糾偏機制能讓美國少犯錯誤。

以上強調了美元週期調整對美國和其他國家帶來的不對稱衝擊。這種不對稱衝擊是如何傳導和實現的呢?這要從美元潮汐說起,源頭是美國的大寬鬆。很多人擔心,美國的大寬鬆是不是來剪我們的「羊毛」?在固定匯率下,美國只能通過徵收鑄幣稅。但在浮動匯率下,美國能夠影響全球資本流動,形成美元升值和貶值的潮汐。

首先是聯儲局政策轉向衝擊。美國先實施寬鬆政策,推高資產價格,隨後再轉向緊縮。這種「寬鬆-收緊」的週期性操作往往導致他國資產價格劇烈波動。這一點在2013年的「縮減恐慌」中表現得尤為明顯。當時伯南克僅僅是提及可能縮減購債規模,就引發了新興市場的劇烈震盪。

其次是貿易摩擦衝擊。美國大寬鬆時,新的國際收支不平衡在全球積累,美國貿易赤字擴大,其他國家的貿易盈餘被動上升。貿易盈餘上升本身是好事,但可能引發貿易摩擦及其連鎖反應。如果美國藉此施壓其他國家貨幣升值,應對不慎可能帶來長期深遠影響。比如1980年代的日本和2000年代的歐洲。

然而,最具影響力的仍是風險情緒衝擊——這能夠解釋為何某些與美國貿易和金融聯繫有限的國家也會遭受顯著衝擊。全球金融週期本質上就是美元週期[27][28],美元週期就是風險偏好(risk appetite)週期[29]。風險偏好的變動和聯儲局的政策變動緊密相關。美國大寬鬆往往推動全球風險偏好上升,資產價格上漲;而聯儲局緊縮時,市場避險情緒上升,引發非美貨幣貶值、泡沫破滅。

全球金融市場的結構性變化進一步加劇美元潮汐。金融危機後,資產管理者取代銀行成為重要的孖展中介。傳統以商業銀行為主導的金融體系,其貸款業務久期較長、調整緩慢;而以投資銀行和資產管理機構為核心的新金融體系,則表現出更強的風險偏好和更快的調整速度。這些新型金融機構在上行週期加槓桿迅猛,在下行週期去槓桿同樣迅速,風險情緒成為資本流動加速轉向的鑰匙,重要性持續提升。

總之,美元在經歷大幅波動後總能全身而退,甚至再次走強,究其原因,不在於美元貶值本身,而在於美元潮汐通過金融、貿易和風險偏好渠道對其它國家形成不對稱衝擊,從而鞏固甚至加強自身的優勢地位。

其他國家如何應對美國大寬鬆的外溢效應?關鍵在於做好國內政策安排,避免重大政策失誤。日本經濟陷入困境並非源於廣場協議,而是對自身潛在增長率的嚴重誤判,進而寬鬆過度,推高了資產泡沫;歐洲則因政策調整過於遲緩而陷入被動。

我們認為,政策應對主要包含兩個層面:首要的是建立有效的宏觀審慎政策框架,以緩衝跨境資本流動帶來的衝擊;其次是實施浮動匯率制度,通過價格調整釋放壓力。然而,浮動匯率知易行難,既取決於共識,更依賴於對市場調節機制的信心。在人民幣匯率貶值時,有人擔心資本外流;匯率升值時,又有人擔心出口企業受損。升值和貶值都有人不滿意,折中下來,不升也不貶似乎大家最滿意。但匯率不動恰恰最難實現平衡,就像騎自行車,只有在運動中才能實現動態平衡。本質上,在固定匯率下,貨幣和期限錯配風險並沒有消失,而是由國家資產負債表集中承擔,浮動匯率下的風險管理則由微觀市場主體承擔。很多時候,對浮動匯率而言,「唯一值得恐懼的就是恐懼本身」。

謎題七:我們是否需要國際貨幣體系?

與以往不同,當前美國似乎正在主動削弱其在國際貨幣體系中的責任,甚至表現出「暴力拆解」既有國際貨幣體系的傾向。這種「掀桌子」的行為在國際金融史上實屬罕見。既然如此,是否意味着我們不再需要國際貨幣體系呢?

客觀來講,中國作為全球貿易的第一大國,是既往國際貨幣體系的受益者。誰的製造業強大,誰就有動機維護全球化。歷史上,英國和美國在其製造業巔峯時期,都曾是全球化最重要的推手。全球貿易和資本流動天然需要中心貨幣。中心貨幣的存在可以為外匯市場提供規模經濟,降低交易和匯率對沖成本(Mckinnon,2002)。若無美元作為中心貨幣,目前聯合國會員國承認的180種貨幣將產生1.6萬餘個貨幣對(N×(N-1)/2),交易效率極低;而全部採用中心貨幣,可將問題簡化為179個貨幣對(N-1),相當於削減了99%。美元作為儲備貨幣,國際認可度最高,就承擔了中心貨幣的角色。

全球格局正在向多中心化演進,全球供應鏈重構和多元化也印證了這一趨勢。這為人民幣國際化創造了歷史機遇。需要警惕的是,缺乏統一體系的「各自為政」(Keep our own house in order)將產生嚴重的負面外溢效應,可能引發競爭性貶值,風險偏好失衡導致的資產負債錯配和貨幣錯配,以及資本劇烈流動和匯率大幅波動等問題。

因此,多元貨幣體系相比「沒有體系」或許是更優選擇。多元體系有貨幣競爭,既能制約美元霸權,又可為新興貨幣提供發展空間。以人民幣加入特別提款權(SDR)為例,其五年審查機制和「可自由使用」標準實際上構成了有益的外部約束機制。但多元貨幣體系仍難以解決國際貨幣體系的不協調問題,需要進一步探索。

謎題八:如何實現從美元體系向多元貨幣體系的平穩過渡?

國際貨幣體系正在經歷從美元單極主導向多元體系的轉型。關於多元貨幣體系如何實現穩定運行,學界存在不同觀點。埃肯格林的研究以1914-1939年英鎊和美元共同主導的國際貨幣體系為例,提出多元貨幣體系未必不穩定[30]。問題在於幾極的貨幣體系最穩定?何治國教授2019年的一項研究顯示,兩極貨幣體系天然不穩定,小幅衝擊(如一國財政惡化)即可觸發投資者集體轉向另一國,導致原安全資產地位崩塌[31]。馬庫斯•布倫納梅爾教授也認為兩極體系容易產生衝突,提出五極體系能夠形成更好的平衡(Brunnermeier,2024)。雖然這一假說尚需實證檢驗,但它提示我們多元貨幣體系的成功轉型需要各主要貨幣發行國之間的政策協調,以及對儲備貨幣發行國的政策約束機制,同時需要保持主要貨幣間的浮動匯率安排。

俄烏衝突之後,國際貨幣體系已經分裂;特朗普2.0治下,國際貨幣秩序正在加速重構。國際貨幣有三大功能,儲值、計價、交易結算,三個功能之間高度聯動,而且存在網絡效應,先行者優勢牢不可破。但俄烏衝突、對等關稅加速了這三大功能互相分離。美元仍是主要的計價貨幣,但是交易結算甚至是孖展可以使用其他貨幣,美元地位出現鬆動跡象。這種衝擊並不是簡單通過貿易渠道,而是通過提升美元資產風險溢價和加劇不確定性來實現的。

客觀來看,雖然當下各國對美元的信心有所動搖,美元能否維持住儲備貨幣地位,根本上取決於兩大因素:一是美國能否繼續引領科技革命;二是美國能否保持金融體系的優勢,如聯儲局的獨立性、金融市場的自我調節和糾偏能力等。

在這兩大因素被證實之前,國際貨幣體系的分裂為人民幣在支付結算和儲值領域的發展創造了歷史機遇。以往人民幣國際化面臨的兩個逆風因素均已發生逆轉。其一,以前人民幣是高息貨幣,美元是低息貨幣,現在人民幣反而是低息貨幣,美元是高息貨幣,可以顯著促進人民幣的孖展功能。其二,以往對人民幣的持有經常受人民幣貶值預期的負面影響,尤其在特朗普1.0貿易摩擦時期。特朗普2.0的無差別關稅反而讓人民幣升值。「不要浪費一場好的危機。」人民幣應當抓住企業和產能出海機遇實現人民幣跨境輸出,再依託中國在機電、新能源設備等領域的製造業優勢,推動其他國家使用人民幣進行交易結算,基於真實的貿易需求形成人民幣的迴流閉環。

謎題九:穩定幣會強化美元地位嗎?

穩定幣兼具傳統儲備貨幣的功能優勢,同時又規避了比特幣的主要缺陷。比特幣由於價格波動過於劇烈,難以有效履行貨幣的基本職能,既無法作為可靠的價值尺度,也難以勝任交易媒介和計價單位的功能,實質上只能被視為一種特殊資產類別。相比之下,穩定幣通過錨定機制維持價值穩定,更有可能承擔完整的貨幣職能。

近期美國與中國香港都在加速推進穩定幣立法[32],我認為需要重點關注。錨定美元的穩定幣有可能增加美元交易需求,強化美元儲備貨幣地位。與PayPal等美國公司提供的支付體系不同,錨定美元的穩定幣是一種獨立存在的美元資產載體,可以脫離美國公司與美國銀行系統,在全球鏈上流通。它本身就像一個「可攜帶的數字美元銀行賬戶」,但是不需要美國人的參與,相當於為全球提供了便利使用美元的金融基礎設施,拓展美元在全球經濟的使用範圍,有助於穩固美元儲備地位。與此同時,其他國家也可以發行穩定幣,這些穩定幣未必錨定美元,若轉向錨定一籃子貨幣(如IMF的特別提款權)或其他國家的主權數字貨幣,也可能進一步挑戰美元的儲備貨幣地位。穩定幣的發展對美元影響如何,仍需要進一步研究和探索。

謎題十:我們還能回到金本位嗎?

有觀點認為,美國可能放棄其在國際貨幣體系中的主導地位[33],而歐元由於缺乏統一財政支持難以勝任[34]。如果沒有替代選擇,部分人士主張迴歸金本位[35][36],多國央行持續購買黃金的行為,似乎也是一種佐證。

我認為金本位制度實際上難以恢復。傳統觀點認為金本位導致通縮。就像給小孩子穿上了固定尺碼的「緊身衣」,隨着經濟體量不斷增長,小孩子的身體不斷長大,緊身衣不再合適。這種比喻存在誤解。在金本位時代,黃金僅支撐基礎貨幣發行,而流動性供給主要依賴商業銀行通過部分準備金制度創造的廣義貨幣。即便在古典金本位時期,黃金支撐比例也持續下降,例如英鎊從最初的40%黃金支撐降至脫離金本位時的2%~3%,被形容為「僅剩一層薄薄的金紗」。更準確地說,金本位的本質約束不在於貨幣供給,而在於它要求成員國將外部平衡置於內部目標之上,即必須優先維持匯率穩定而非就業等國內政策目標。因此,對大國來說,金本位和任何固定匯率制度一樣,是一副拴住貨幣政策的「金手銬」。

就人民幣而言,要實現儲備貨幣地位,就必須推進並完善浮動匯率制度,以便利於國際持有。在資本賬戶沒有完全開放的情況下,推動人民幣國際化,需要統籌好在岸和離岸市場。如果不能實現清潔浮動,為了維護貨幣穩定,要麼提高利率導致離岸人民幣金融產品價格大幅波動,要麼限制其流動性,離岸市場就很難發展起來。

本質上,本文討論的雖然都是貨幣現象,但國際儲備貨幣地位或許不應僅被視為貨幣問題,而更應理解為國家競爭力的更替過程。因為使用慣性和網絡效應,貨幣地位的變遷往往滯後於實際競爭力的變化。1900年前後美國經濟規模已超過英國,但美元直到1945年才取代英鎊的儲備貨幣地位,直至70年代才利用石油美元確立美元主導的計價體系。

當前,我國按市場匯率計算的名義GDP佔美國的64%,按照購買力平價計算的GDP已超越美國。基於這一歷史規律,如果20世紀可被稱為「美元世紀」,那麼21世紀或許將成為「人民幣世紀」。這一轉變的關鍵驅動力不在於特朗普政府的政策選擇,而取決於我們自身的戰略抉擇和政策實施。

注:本文摘自中金研究2025年6月8日已經發布的《國際貨幣體系的十個「未解之謎」》;繆延亮 分析員 SAC 執證編號:S0080525060005 SFC CE Ref:BTS724