©️深響原創 · 作者|劉亞瀾

在商業世界裏,變化是一種永恒的節奏,看似平靜的水面下,是湧動永不眠。

最近一些暗湧成為了擺在桌面上的明牌:京東既做外賣又做酒旅,四面出擊;餓了麼、飛豬合併入阿里中國電商事業羣;理想新設兩大機器人部門,加速推進AI戰略;快手則成立了可靈AI事業部,與主站、商業化、電商、國際化、本地生活並列為一級業務部門……

各家秣馬厲兵,似乎行業又重回了久違的戰鬥狀態。而這些業務和戰略的調整也成為外界進一步理解企業的切口——為什麼要變?為什麼這樣變?為什麼現在變?

6月30日,螞蟻集團發布《2024年可持續發展報告》(以下簡稱《報告》)。作為一家非上市公司,一年一度的可持續發展報告是外界全方位觀察螞蟻的重要窗口。今年,報告披露了螞蟻面向AI時代的新業務陣型為數字支付與生活服務、數智普惠金融、普惠醫療健康、科技產業化與全球化。

螞蟻集團在2023年提出AI First戰略,這次發布的報告顯示,螞蟻已重點聚焦普惠金融和普惠醫療健康兩個垂直專業領域,並將AI醫療健康升級為主要業務板塊之一。

就在本月,螞蟻也在AI領域密集動作:

螞蟻集團發布AI健康應用「AQ」,百大名醫AI「坐診」, 提供健康科普、就診諮詢、報告解讀、健康檔案等上百項AI功能。

旗下AI理財助理「螞小財」新版升級,在螞蟻集團自研大模型的基礎上,新增接入推理大模型,並對其進行金融領域的模型增強。

網商銀行也在成立十年周年之際,首度分享了AI銀行圖景——成為千萬小微商家的CFO(首席財務官)。過去十年,網商銀行已累計服務小微經營者超過6800萬。

顯然,技術始終是螞蟻戰略的底色,在AI應用的探索上也更加聚焦和明晰,致力於將AI技術落地到實際的產業應用中。但進一步思考,仍然有許多疑問待解——大家都看到了AI時代的機會,螞蟻有何不同?為什麼要選擇金融服務和醫療健康服務這兩大高難度的產業方向?從支付寶到螞蟻金服到螞蟻集團,從擔保交易到快捷支付到餘額寶,螞蟻20年來一直在踐行科技普惠的理念。放到時間的長河視角中,我們又該如何理解它在AI時代的選擇?

AI時代的叩問:

為誰?解決什麼問題?

關於AI應用前景及商業化路徑的探討,在行業內再度掀起波瀾。

當下的AI正在從年初Deepseek的「上頭式」熱潮中迴歸冷靜——曠視科技創始人印奇深刻反思「AI 1.0 的教訓是,所有不能閉環的輝煌都是暫時的」;AI投資範式從模型狂熱轉到「ARR決勝」;越來越多的人意識到AI的價值不是去拼參數、卷存量、壓利潤,也不是小修小補,這裏加一點AI、那裏加一點AI,而是要真的深入到實際場景中去重新思考——AI到底能為誰、解決什麼問題?

這也是螞蟻創業20年來始終探索的路徑:用科技降低服務門檻、解決社會的真實問題,在推動服務普惠化的同時,實現商業價值的增長。

事實上,螞蟻集團很早就已經佈局數據處理等關鍵技術,也為邁向AI時代打下了基礎。

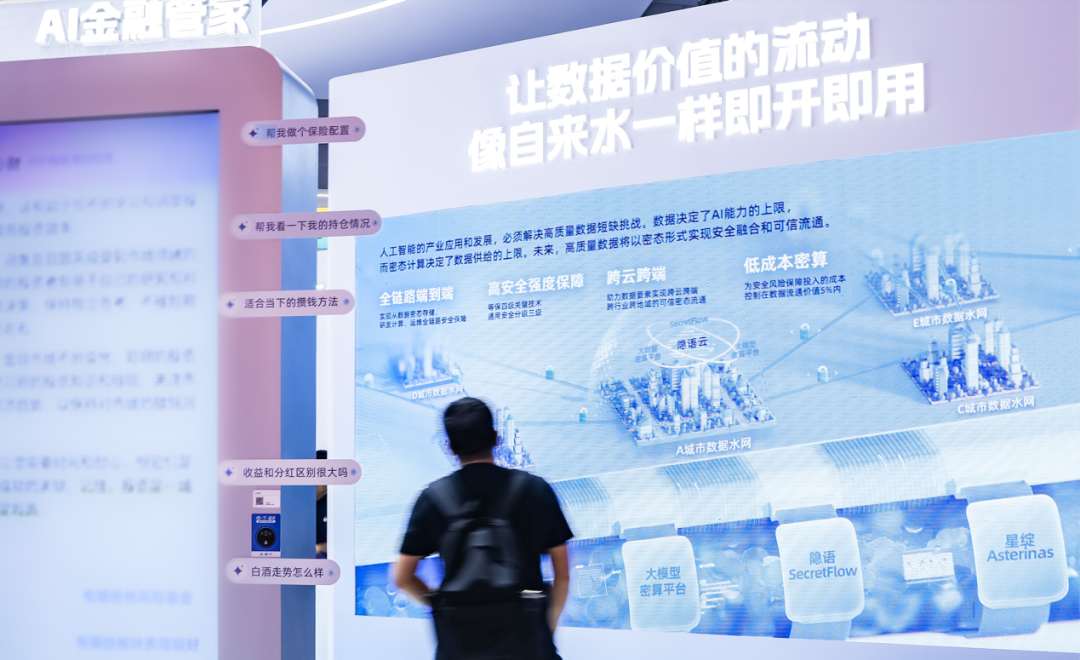

比如早在十幾年前的2010年,螞蟻就做了自研數據庫OceanBase,解決大規模數據處理和分佈式計算的問題。現在,各家不留餘力拼算力、拼算法,數據反而成為了彎道超車的關鍵——相比過去傳統標量數據庫,AI時代尤其是多模態大模型需要的不僅是能夠承載向量的數據庫,更是一個能夠承載、分析和處理龐大數據流動的數據管理平台。OceanBase的價值一下子就凸顯了出來。

而這只是螞蟻衆多技術佈局的切面之一。得益於技術基因,螞蟻得以在人工智能、區塊鏈、密態計算、安全科技、分佈式數據庫等領域擁有自研核心技術,孵化出螞蟻數科、OceanBase、數字螞力和螞蟻密算等科技業務板塊。據了解,螞蟻集團圍繞人工智能及數據要素技術、分佈式計算及安全領域持續加大科研經費投入,2024年科研投入共計234.5億元,創下歷史新高。

當然,要想在AI時代抓住機遇,不光要有技術,場景同樣重要。

支付寶目前服務超10億用戶,連接超8000萬商家,螞蟻一直站在全球數十億消費者和中小企業的身邊,服務着消費者的數字生活以及商家的數字化經營。這便是AI應用的場景富礦——幫你打開地鐵乘車碼、按照習慣幫你點咖啡、告訴你快遞到哪了;幫商家洞察消費者趨勢、直通商家小程序私域、用智能體為客戶提供更好的服務……這些都是AI實實在在能解決問題的場景。

一邊是技術積累,一邊是市場爆發,兩者疊加纔有了近幾年螞蟻在AI領域的進擊狀態:2023年井賢棟全員信提出「AI First」,螞蟻自研的基礎大模型百靈完成備案;2024外灘大會生活管家「支小寶」,AI金融管家「螞小財」、AI健康管家三款AI原生應用集中亮相;馬雲在螞蟻集團20周年活動上也頻提AI;2025螞蟻內部成立通用人工智能(AGI)部門,即將逐步開源百億參數規模的多模態模型Ming系列Ming-lite-omni。

以上動作也讓我們看到了螞蟻AI的差異化特點——既有技術,又有場景。技術服務於場景,場景需求引領着技術方向。不做「高大上AI」,而是解決「真實痛點」:讓更多人「用得起」「用得上」「用得好」。

由此也不難理解為什麼這次業務升級的重點會是金融和醫療。

這兩個領域都是高專業性、高門檻、強需求且需求具有普遍性的領域。痛點都是「普惠難」——專業服務供給嚴重不均,傳統方式難以擴容。

在金融領域,小微企業、個體經營者、「長尾人羣」中普遍存在「得不到服務」的問題;而在醫療領域,高供需矛盾格外突出,一方面醫生匱乏、診療時間緊;另一方面患者需求碎片化、高頻。基層人羣、老年患者、慢病人羣處於「被忽視」的服務盲區。

普惠金融和普惠醫療,本質上是高需求與低資源之間的結構性矛盾,服務半徑不足、服務成本過高、資源分佈不均、能力不對稱。

而AI的用武之處正好是解決以上難題——用技術放大稀缺資源,平均邊際成本。AI可以實現專業服務的自動化與低成本複製,同時還可適應複雜多樣的個體需求,服務「非典型用戶」,實現「既規模化又個性化」。可以說,AI的真正價值,從來不是替代人力,而是將高稀缺性服務,以低邊際成本方式擴展到更多人。

例如在普惠金融方面,螞蟻打造了AI理財助理「螞小財」,為用戶提供更加專業和個性化的行情解讀、持倉分析、投教陪伴等理財服務,讓每個投資者都可以擁有「私人理財專家」。在「螞小財」的用戶中,45%來自三線及以下城市,AI讓專業服務更加普惠。

在醫療健康領域,高質量的專業服務也不夠均衡:近75%的中國人面臨亞健康困擾,每天有超2億人次在網上搜索健康問題,但內容魚龍混雜、真假難辨。

螞蟻推出的全新AI健康應用AQ,面向用戶提供健康科普、就診諮詢、報告解讀、健康檔案等超100餘項AI健康服務;以找醫生為例,AQ不僅可以連接全國95萬真人醫生,還通過海量醫療數據構建了近200個專業的名醫AI分身,讓每個人都有貼心的「健康管家」。

這些技術積累與實用場景也讓我們看到了螞蟻AI戰略的與衆不同——它根植於普羅大衆和中小企業,解決的是社會基礎服務的效率與公平問題,讓商業價值和社會價值一體創造,從而真正實現技術普惠。

風雨20年:

變化的業務,不變的價值

本月我和阿里巴巴首任COO關明生進行了一次對話,無獨有偶,我們高頻談到的也是時代中的變化和堅持。一個時代有一個時代的風雲際會,但每個時代的企業都需要想清楚的問題是自己的價值——「為誰?解決什麼問題?」一路上的變數、誘惑、陷阱,實在太多了,一切都在變化。變化中,這兩個問題的答案就會發生動搖。

2003年,為解決淘寶買家和賣家之間的交易信任問題,「支付寶擔保交易」服務應用而生。2004年,支付寶公司成立,開啓了螞蟻的創業歷程。回顧螞蟻的20年,縱觀業務演進與變化,這家公司的主線其實一直沒變——不斷探索如何用科技真實問題、降低服務門檻。

擔保交易,解決了陌生人在互聯網上交易的難題;快捷支付,解決了網上支付成功率不高的問題;收錢碼,讓每一個路邊攤享受移動支付帶來的便捷;水電煤繳費服務,服務了半數中國家庭;餘額寶,讓普通人一元錢就可以理財。值得一提的是,如今中國不僅有全球最高的移動支付成功率,也有世界最低的數字支付費率。

2014年,支付大戰如火如荼,移動支付進入深水區,螞蟻金服成立。螞蟻以支付數字化為起點,幫中小企業服務數字化,解決的是如何在數字經濟中做好生意、獲得增長的問題。

2023年前後數字化的趨勢擴散到了千行百業,螞蟻集團則把前沿技術用到了這些實體產業經濟的「實處」。比如螞蟻的衛星遙感信貸技術「大山雀系統」能結合種植面積、氣候氣象、行業景氣度、預估產值等因素和幾十個風控模型,為超100萬種植戶提供便捷普惠信貸服務助力農村金融。江西新餘的果農彭青青的故事讓人記憶猶新,網商銀行的衛星遙感信貨技術「大山雀」讓這片果園的產量被預測,也讓她獲得了22萬元的貨款。

在AI時代,螞蟻對科技普惠的探索沒有變。

在《報告》中,螞蟻集團董事長井賢棟及 CEO 韓歆毅首次聯合發布致辭,分享了對AI普惠戰略的思考。他們說,「二十年來,螞蟻始終致力於用科技創新的力量,降低小企業和普通消費者獲得好服務的門檻,讓他們的生意和生活,因為我們的努力變得更美好。從移動支付到普惠金融,從互聯網到AI,改變的是技術形態,不變的是‘為世界帶來微小而美好的改變’的初心。」

江西新餘的果農彭青青

比如,網商銀行的「大雁」供應鏈金融系統用AI構建產業鏈圖譜,讓產業鏈上下游上千萬小微企業的信用被精準刻畫;「大山雀」衛星遙感技術結合專業AI大模型,讓莊稼地變成「信用資產」,超過181萬農戶在手機上就獲得了普惠信貸的支持。

再比如,AI賦能的全球跨境支付解決方案Alipay+,讓消費者一個錢包走遍天下;區塊鏈支持的whale清結算平台,讓跨境貿易結算效率進入秒計時代;用外匯大模型提升外匯交易的預測準確率,讓企業能夠以更低成本對沖外匯風險。

螞蟻業務的每一次重要升級,都是時代背景下技術普惠落地的註腳。即使在AI浪潮喧囂不已的當下,它給出的答案依舊沒有偏離那條隱形的主線:為更多人解決更真實的問題。

確實最近各家企業都在講AI,熱梗熱詞不斷、發布會應接不暇。但我們需要透過現象看本質:AI對於企業發展而言是一時的熱度,還是鐫刻在基因裏的必然路線?

這幾年科技行業的技術的噱頭不少,元宇宙、區塊鏈、數字人、VRAR、飛行汽車、具身智能……哪些曇花一現,哪些真正改變了生活和生意?我想,技術價值的終極命題還是會落在「普惠」二字上。回看人類社會的每一次關鍵科技進步,電力、計算機、移動互聯網,都因為實現了普惠而真正改變了人類的歷史進程。

AI亦然。技術的邊界再寬,若無法觸達普通人,終究只是少數人的工具。但如果它能夠讓一個小商戶更懂經營、讓一個農村孩子更快看懂化驗單、讓一個退休老人更安心打理養老金,那它就不僅僅是技術本身,而是基礎設施,是某種「數字公平」的起點。

螞蟻此番業務升級所選擇的路線並不是最快的,也未必是最熱的。畢竟,金融和醫療健康領域,從來都是難啃的骨頭,在高質量數據的獲取、技術的可靠性保障、商業模式的可持續發展等方面,依然面臨着很多挑戰,註定是一條需要長期投入和堅守的路徑。

但螞蟻再一次選擇向着現實世界中最具體的問題發問,向着結構性不平衡的地方深入。這條路的另一端,也許纔是AI真正的意義。