“舊時代已逝 新時代萬歲”!新興市場資產逆勢崛起,美銀力挺長期牛市

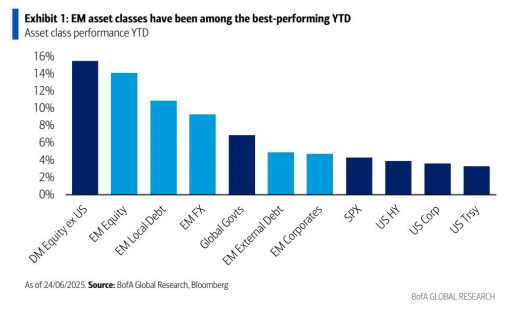

7月2日,儘管全球經濟增長放緩,新興市場(EM)資產卻在2025年上半年交出亮眼成績單。美國銀行對此在一份標題爲《新興市場信念:舊時代已逝,新時代萬歲》的研報中表示,新興市場本地貨幣資產年內回報率超10%,硬通貨債務表現也跑贏美國國債。然而,傳統基金流向數據卻未能反映這一趨勢,凸顯市場認知與實際表現的“斷層”。總的來說,美銀繼續維持自總統就職日(1月21日)以來對新興市場的結構性看多觀點。

資金流入的“隱形繁榮”

年初至今,新興市場資產表現突出,並且自2020年以來,新興市場債務回報率持續高於美國國債。

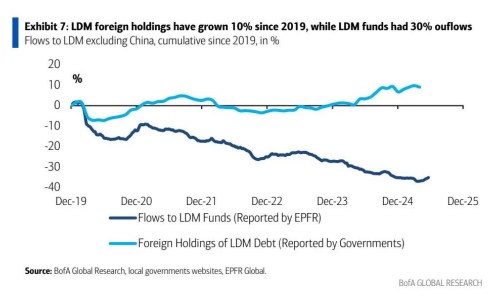

不過,傳統基金流入數據未能反映這一趨勢,形成“燈下黑”謬誤——市場過度關注易於獲取的基金流數據,卻忽視了更廣泛的資金動向。實際上,從更全面的數據來看,新興市場債務規模已佔全球可交易債務的四分之一左右,且外資持有量自2019年以來增長了10%。

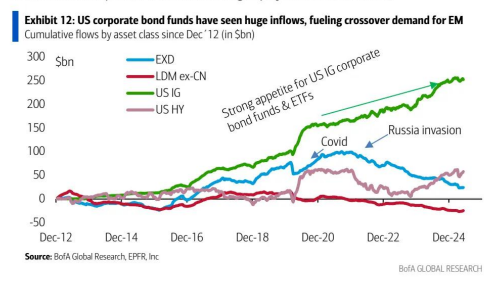

報告指出,新興市場資金結構正發生根本性轉變,跨市場投資者(Crossover Investors)取代傳統專注於新興市場的投資者,成爲主要購買力量。這類投資者過去被視爲“短期遊客”,如今已轉變爲“常駐居民”。美國公司債基金等全球基金的大量資金流入中,有相當一部分被配置到新興市場資產。

跨市場投資者的崛起得益於新興市場基本面的改善和信用評級的提升。目前,新興市場債務平均評級達BBB-級,爲歷史最高水平,投資級(IG)債券佔比穩定在60%。這使得更多全球非專業投資者能夠參與新興市場投資。此外,新興市場基準指數中不同信用風險的國家債券混合,跨市場投資者可更靈活地挑選符合自身投資組合的資產,如投資級投資者關注沙特阿拉伯、匈牙利等溢價較高的優質主權債,高收益投資者則看重新興市場債券與美國公司債的低相關性帶來的分散化優勢。

美元風向轉變:從阻力轉爲助力

美銀還表示,美元走勢是影響新興市場資產表現的關鍵因素,而目前正從長期阻力轉爲潛在助力。過去十年,美元走強是新興市場表現不佳的重要原因,但當前美元已顯現結構性走弱跡象。調查顯示,亞洲和歐洲等儲蓄盈餘地區正尋求多元化投資,減少對美元資產的依賴,這將直接推動資金流入新興市場,並從結構上削弱美元。

對於以美元計價的新興市場債務,美元走弱將提升其以其他貨幣計價的回報率。儘管以歐元計價的投資者可能因美元走弱面臨回報縮水,但從長期看,全球對美國資產的熱情降溫,歐洲和亞洲投資者對新興市場的配置有望增加。

投資邏輯重構:相對增長優勢與資產配置價值凸顯

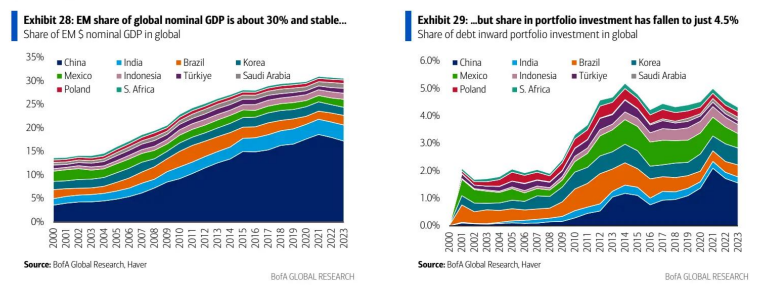

市場對新興市場的常見質疑是其作爲成長型資產但全球增長乏力。但美銀認爲,投資是相對的博弈,新興市場增長表現仍優於發達市場(DM)。儘管新興市場增速較以往放緩,但其規模擴張使其貢獻了全球80%的增長。從資產配置角度看,新興市場佔全球名義GDP的30%,但在全球投資組合中的佔比不足5%,多元化價值顯著。

中國作爲新興市場的重要組成部分,儘管增速放緩,但其經濟規模龐大,對全球增長的貢獻仍與疫情前相當。並且,印度和東盟等其他新興市場國家的增長貢獻持續擴大。新興市場人均GDP與歐美差距雖然收斂速度放緩,但趨勢仍在延續,尤其是對歐洲的收斂更爲明顯,而歐洲是新興市場投資資金的主要來源。

此外,近年來新興市場主權債務信用質量持續改善,升級數量多於降級。投資級債券分佈從過去集中於BBB-級轉變爲高評級(AA-A+)和BBB級的雙峯分佈,“墮落天使”風險降低。中東地區主權發行佔比上升,且海灣合作委員會國家及其主權財富基金積極參與全球信用投資,進一步支撐市場穩定。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10