鳳凰網《風暴眼》

2025年4月,特朗普政府高調推出「對等關稅」政策,試圖通過貿易壁壘強行推動製造業迴流美國。財政部長貝森特更在內閣會議上樂觀預測,2025年全年關稅收入有望突破3000億美元,創下歷史新高。

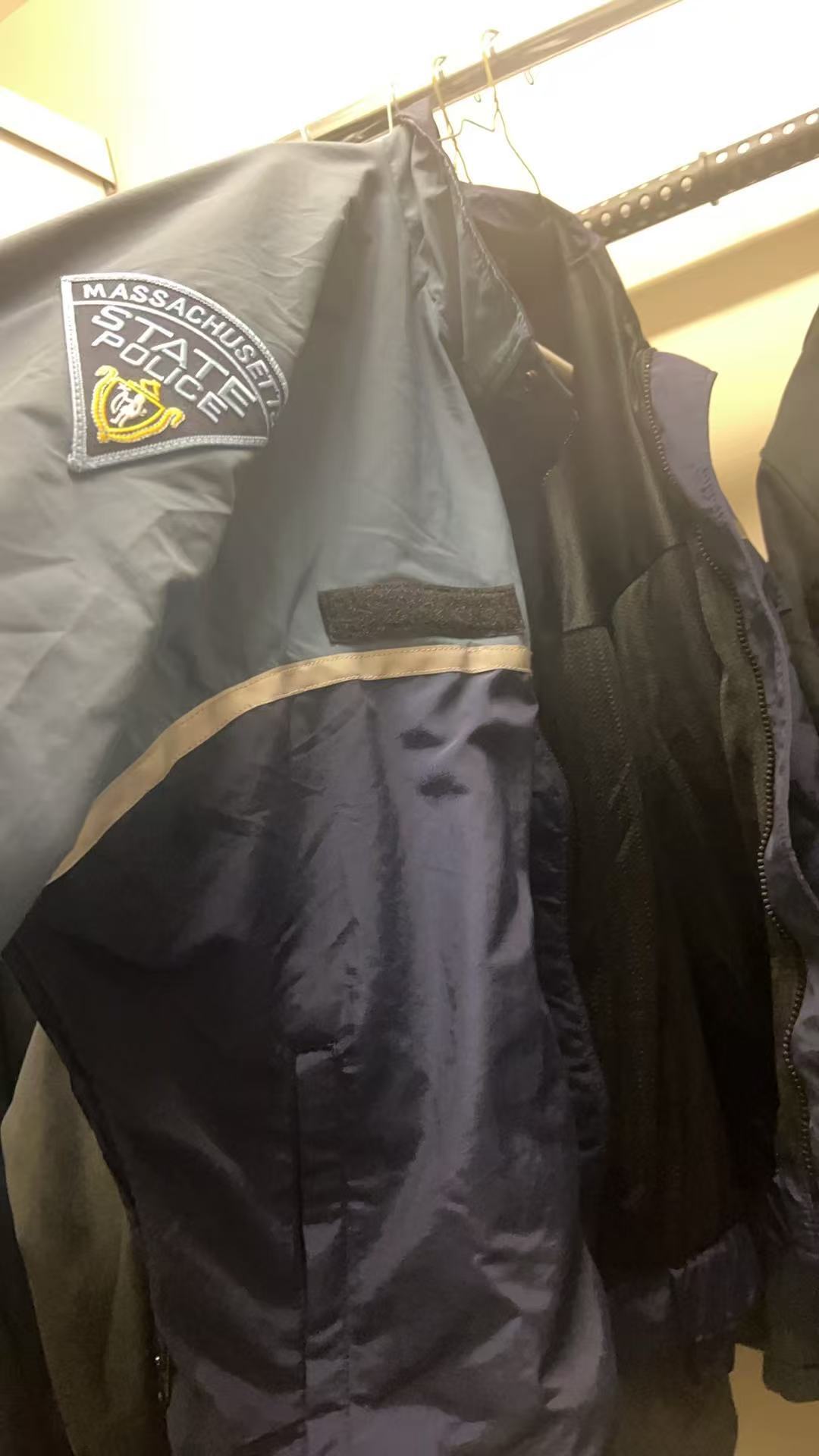

儘管鋼鐵等行業在關稅保護下短暫受益,但更多領域如紡織、醫藥、新能源等卻陷入「高價低質」和供應鏈斷裂的困境,美國警察更是以原來四倍價格購買本土生產的劣質制服。

更諷刺的是,美國製造業早已「失血」多年——缺工人、缺技術、缺完整產業鏈,空有迴流的口號,卻無落地的根基。

這場轟轟烈烈的「工廠回遷運動」,在財政賬本上或許記下了漂亮的關稅數字,卻在實體經濟中留下了成本飆升、質量崩盤和人才斷檔的爛攤子,最終恐淪為一場代價高昂的「政治秀」。

「花四倍的錢買到了劣質產品」

自2025年4月特朗普政府祭出「對等關稅」政策,製造業迴流確實在某些行業初現端倪,但這「回春術」效果可謂冰火兩重天,甚至催生了「高價低質」的尷尬怪圈。

克利夫蘭-克利夫斯公司算是「受益者」,二季度鋼材出貨量漲了7.5%,收入提升6.5%,克利夫蘭-克利夫斯首席執行官Lourenco Goncalves表示,公司在產品定價方面取得了顯著改善,特朗普的關稅在支持美國鋼鐵行業方面發揮了重要作用。行業分析師指出,關稅保護使本土企業獲得約15個百分點的成本優勢,但也導致汽車製造等下游行業生產成本激增。

不過,與鋼鐵行業「火熱」所不同的是,供應鏈重構在紡織業同樣碰了一鼻子灰。

一位波士頓警察對鳳凰網《風暴眼》分享同事之間的吐槽,稱原來的衣服都是中國、越南產的,質量都還不錯,後來支持國貨(美國產)之後,原本的四套衣服變成了一套,要命的是,衣服還到處開線。

「相當於花了四倍的錢,買到了劣質產品。」這位波士頓警察說。

據該波士頓警察說,TSA(美國聯邦運輸安全管理局)的衣服都是統一在5.11 Tactical採購,以前這個品牌大多是在中國代工,如今改美國本地生產了。(注:5.11 Tactical是一個美國品牌的服裝企業,生產包括戶外服裝和戰術服裝及裝備,涵蓋戶外、軍事、執法部門及公共安全領域。)

還有醫藥行業,當特朗普威脅對進口藥品徵收高達200%的關稅,並宣稱此類徵稅最早可能在8月1日實施時,藥企巨頭們面臨艱難抉擇。諾華等公司公開表達擔憂,強調製造業回遷需要三四年時間,無法一蹴而就。

生物製藥巨頭Biogen宣佈追加20億美元投資北卡羅來納州工廠,以規避特朗普可能實施的200%藥品關稅。但美國本土藥原料供應鏈嚴重依賴中國,90%的稀土原料和60%的化學中間體仍需從中國進口。

新能源巨頭特斯拉在得州的超級工廠也深陷泥潭。勞動力短缺疊加基礎設施老化,產能只有上海工廠的三分之一。國際能源署(IEA)報告顯示,美國新能源汽車產業鏈完整度指數僅為中國的42%,其中正極材料、隔膜等核心環節對外依存度超75%。特斯拉CEO馬斯克也在股東大會坦言:"在美國建廠的複雜度相當於在中國建廠的3倍。"

美國製造業迴流難破「缺人缺鏈」死局

儘管特朗普當年掄着關稅大棒喊得震天響,可真要把製造業拉回美國,遠比喊口號難上千倍。

在不少行業裏,建工廠、搭體系得花數年甚至數十年深耕細作。

可如今的美國製造業,幾乎陷入了 「全方位缺陣」 的尷尬:缺工人、缺培訓、缺技術、更缺完整的供應鏈,堪稱「生態系統大失血」。

美國作為發達國家,製造業平均小時工資是新興市場的 6 - 8倍。即便是拿出較高的薪資,也未必能招到合適的人。

美國全國公共廣播電臺(NPR)5月的報道一針見血:美國政府打着 「把製造業帶回美國」 的旗號攪動全球經濟,卻在這場 「工廠回遷運動」 中撞上了個 「離譜的絆腳石」——製造業企業明明有大把空缺崗位,卻死活招不到合適的人。

美國勞工統計局的數據狠狠戳破了 「迴流神話」:目前全美製造業崗位空缺近50萬個。

去年美國製造業協會和德勤對200多家企業的調查更顯示,超過65%的公司坦言,「招不到人、留不住人」 已經成了頭號業務難題。

就連財大氣粗的富士康在美國建廠時,也栽在了「招工難」上。為了填滿崗位,富士康開出的薪水相當誘人,可即便如此,招工依然愁壞了管理層。

在威斯康星州富士康工廠附近開招聘公司的奧爾森,曾對着媒體大倒苦水:「我們這片市場根本招不到足夠的熟練工。」

富士康為解決問題想盡辦法:拉着大學、技術學校搞合作想「從校園直招」,盤算着僱傭退役軍人填補缺口,可折騰半天,招工難題還是沒徹底解決。到最後被逼得沒辦法,甚至考慮從中國派員工跨洋支援。

莫爾森·哈特是美國消費品公司Viahart的首席執行官,是一位資深玩具製造商。他曾在中國工廠工作,合作範圍覆蓋中國、越南、柬埔寨等多個國家,並實地考察過衆多工廠。

他所在的公司生產一種類似樂高的拼插玩具「雪花片」,但棘手的是,美國本土幾乎找不到會修模具的師傅,他們不是去世就是退休了,一旦模具損壞,就得從中國重訂模具,產線一停就是幾個月。

比「缺人」更棘手的是「缺鏈」。

美國製造業外流幾十年,工業級供應鏈(尤其是電子元件領域)早已「空心化」嚴重,缺的不是某一個環節,而是一整個「能打硬仗的產業集羣」。

工廠建起來了,機器擺好了,卻發現上游零件斷供、下游配套跟不上,這種「有崗無人、有廠無鏈」的困境,成了製造業迴流路上最硌腳的石頭。

拿 iPhone的生產來說,螢幕、外殼、電子元件等核心部件主要依賴亞洲工廠。即便美國加徵關稅試圖倒逼回流,企業算完賬後發現:從亞洲採購照樣比在美國重建供應鏈更便宜、更高效,關稅成本反倒成了「小頭」。

這也就不難理解,為何美國公務人員制服會出現開線問題,且價格反而更高了。

特朗普推動的「製造業迴流運動」,終究卡在了「沒人幹活、沒鏈支撐」的現實泥潭裏。