港股市場與流動性:資金盛+資產荒下的「極致」結構市

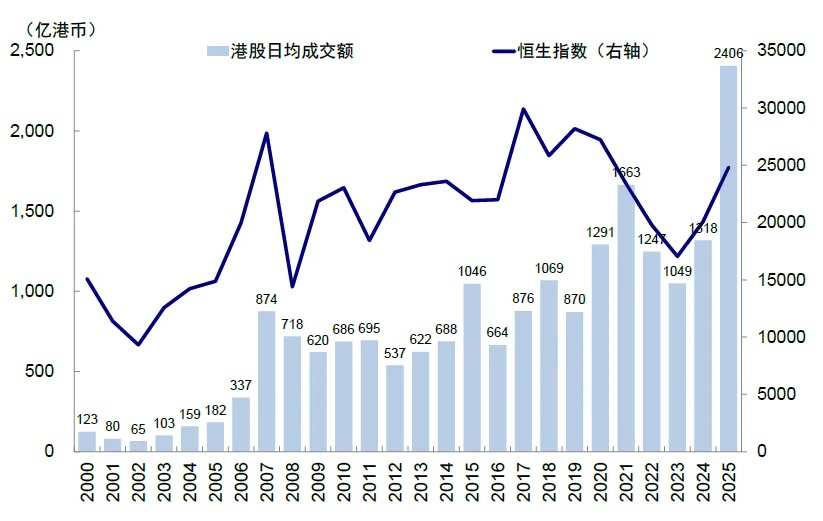

2025年初以來,得益於DeepSeek、新消費和創新藥等新敘事的不斷湧現,港股市場持續活躍,甚至一度領跑全球市場。即便二季度以來外部關稅挑戰增加、國內增長和信用周期再度趨弱,導致整體指數在24,000左右震盪並跑輸全球,但結構性行情依然活躍。港股市場活躍的流動性具體體現為:1)日均成交額達2406億港幣,較2024年日均成交1318億港幣增長超80%,創歷史新高;2)南向資金持續活躍,日均流入61.5億港幣,是2024年日均流入34.7億港幣的近兩倍,截至目前累計流入7877億港幣,已接近去年全年8079億港幣的水平。

圖表:2025年初至今,港股日均成交額較去年增長約80%

資料來源:Wind,中金公司研究部

持續活躍的流動性又直接解釋了我們在近期港股市場看到的幾個「不同尋常」的現象:

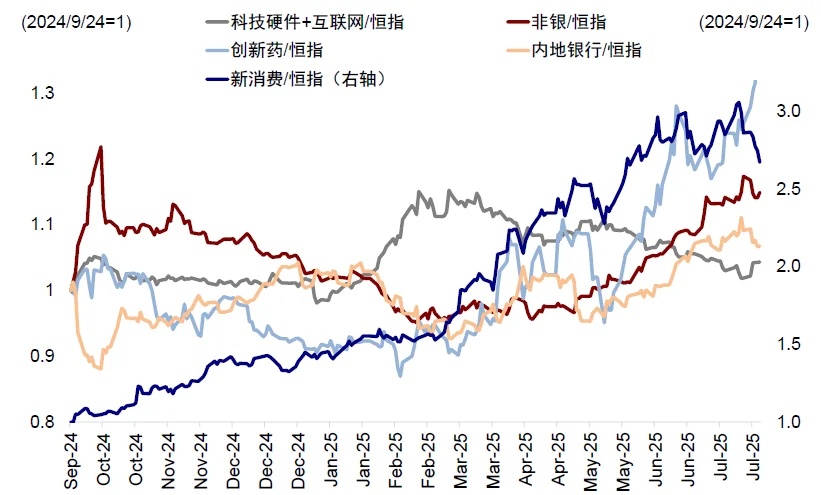

1) 對宏觀不敏感的結構性行情尤為活躍:雖然整體中國基本面趨弱且外部擾動不斷,但結構性行情活躍,板塊之間此消彼長、不斷輪動,如年初以來的AI、新消費、創新藥等幾輪主線;

圖表:各行業的輪動情況

資料來源:FactSet,中金公司研究部

2) 容易形成熱門板塊的抱團和擁擠交易:那些被資金青睞的個股和板塊都會出現短期預期和估值透支。我們以成交佔比與市值佔比來衡量「擁擠度」,可以清晰地發現年初以來的不同行業的擁擠程度和輪動情況;

圖表:各行業的擁擠度情況

資料來源:Wind,中金公司研究部

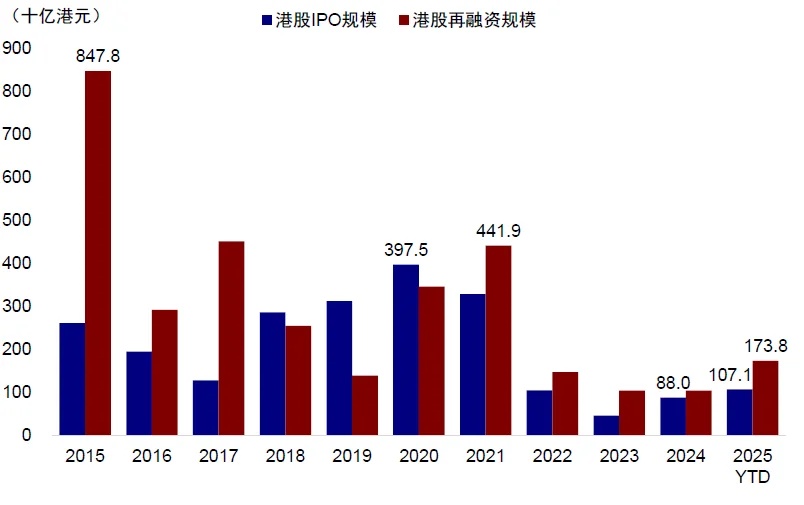

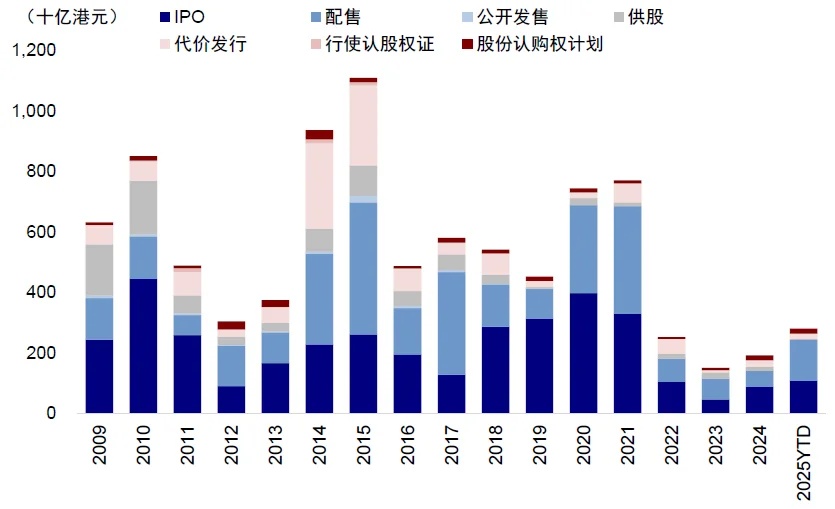

3) 更多公司赴港上市,包括A to H公司;再孖展也不斷增多。年初以來,港股IPO上市已有51家,募資金額達到1000億港幣以上,超過2024年全年規模,其中A股轉港股上市公司10家,募資佔比70%(《A to H上市浪潮影響有多大?》),後續還有近50家 A 股公司計劃赴港上市,下半年還有195家公司排隊。配售等再孖展也明顯增多,2025年上半年港股再孖展規模突破1700億港幣,按年增長227%。

圖表:今年港股IPO和再孖展持續活躍

資料來源:Wind,中金公司研究部注:數據截至2025年6月30日

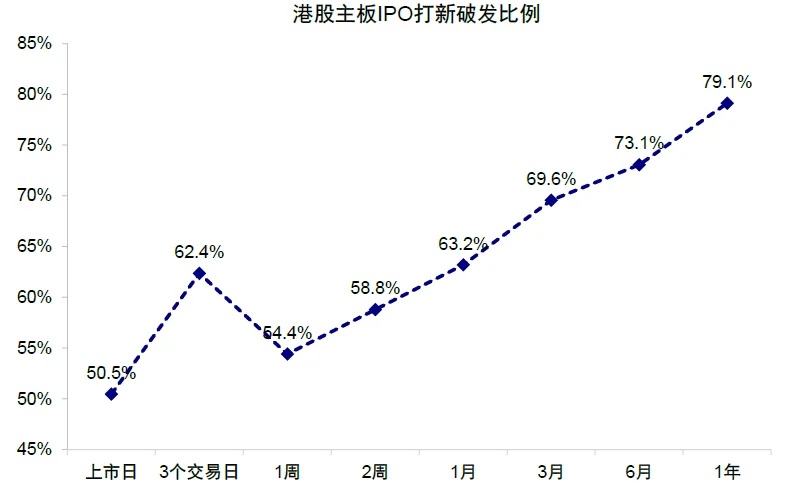

4) 「抽新股交易」也明顯活躍。我們在《港股抽新股指南》中曾針對港股IPO的收益做過詳細分析,結論是由於充分市場化詢價的機制,長期來看港股的抽新股平均正收益勝率只有51%且會隨上市時間遞減,並不存在穩定的制度套利機會,但是階段性的流動性充裕和亢奮情緒無疑會助推熱情;

圖表:2015年以來港股首日破發概率達51%

資料來源:Wind,中金公司研究部

5) AH溢價收窄、甚至部分個股持續溢價,如寧德時代和恒瑞醫藥,截至7月18日分別交易在26%和14%的溢價;整體加權平均的AH溢價也縮窄到126%。我們在《A to H上市浪潮影響有多大?》分析過,符合當時產業趨勢和外資審美的個股的確可以交易港股溢價,如2016-2019年的海螺水泥,但這一規律不能無限外推。短期看,整體AH溢價依然受限於派息稅安排下的125%平價的「隱性底」,這也是為何3月下旬和6月下旬觸及這一水平後,分別通過港股跌和A股漲收斂。

圖表:整體AH溢價縮窄至126%

資料來源:Wind,中金公司研究部

造成港股市場這種流動性充裕環境的宏觀背景,是我們在《港股2025下半年展望:資金盛與資產荒》中提到的,「錢多」(資金盛)與「回報少」(資產荒)的組合。充裕的流動性和有限的優質資產,必然導致資金扎堆,而恰好符合優質回報定義的資產大多在港股(如AI互聯網、新消費和創新藥)。

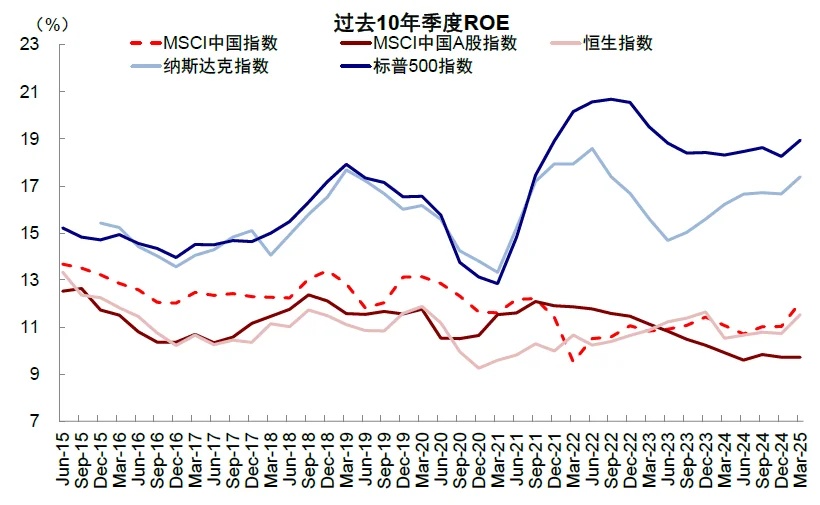

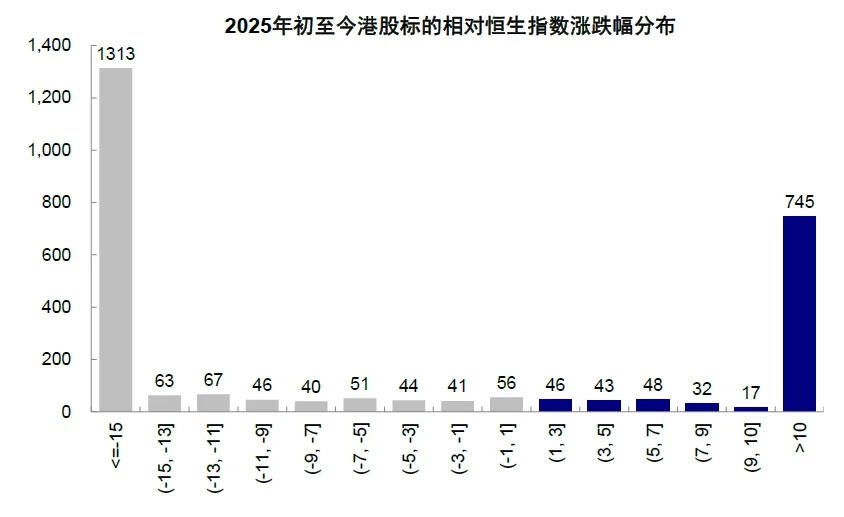

如果從ROE角度看,整體市場的ROE擺脫了前幾年的持續下行但也僅勉強企穩(表明中國信用周期企穩但並未大幅擴張),但部分提升的行業恰是跑贏的板塊(如金融中的保險和券商;周期中的有色;媒體與娛樂、軟件、消費者服務與新消費等),這也是港股跑贏A股,結構性行情主導的根本原因(即便在港股內部,跑贏和跑輸指數的分化也尤為顯著,年初以來滬港通樣本中僅有35%的標的跑贏恒生指數)。

圖表:ROE結束持續下行但也僅勉強企穩

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:港股內部跑贏和跑輸指數標的分化顯著

資料來源:Wind,中金公司研究部注:縱軸為標的數量

毫無疑問,港股今年以來如此活躍的一級與二級市場,與活躍的流動性有着密不可分的直接關係。而且,作為典型的離岸市場,流動性對港股也扮演了遠比A股市場更重要的作用。

那麼,如何分析港股的資金面供需情況?後續如何演變,哪些因素是關鍵?我們在本文中提供一個全景式的分析。

港股流動性圖景:宏觀上的「資產荒」,港幣與美元流動性;微觀上的南向與海外資金 vs. IPO、配售與回購

今年以來,港股市場流動性整體寬鬆,可以從宏觀和微觀的市場資金供需兩個大的維度來理解,而這兩者之間又有一定關聯,例如,正是因為宏觀層面增長乏力和資產荒,才導致南向資金不斷湧入和越來越多的公司赴港上市。

宏觀維度:

包含三個層次,三個因素共同作用,形成了上半年港股流動性的基本格局。

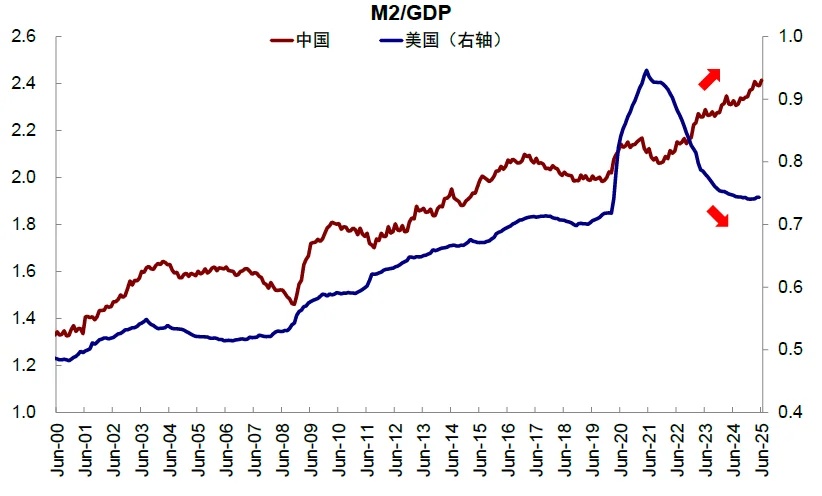

1)內地流動性:資金充裕(資金盛)但缺乏優質資產(資產荒),推動南向資金持續流入。截至6月,中國M2高達330萬億人民幣,是GDP的2.4倍,不僅規模創歷史新高,與GDP的差距也是歷史新高,居民部門名義儲蓄也在不斷增加。但回報與成本倒掛的情況下,私人部門信用收縮仍在延續,經濟未有全局修復,能提供新增長點或確定回報的資產較為有限。這一背景下,國內資金需要尋求有效配置機會,不論是穩定回報的派息資產、還是成長屬性的新經濟板塊,港股都具有比較優勢,進而吸引南向資金加速流入。

圖表:貨幣總量充裕,但傳導不暢

資料來源:Wind,中金公司研究部

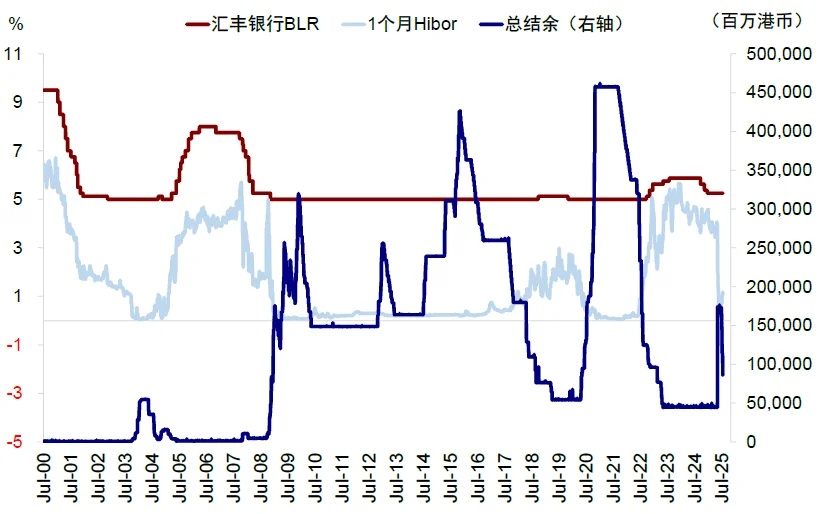

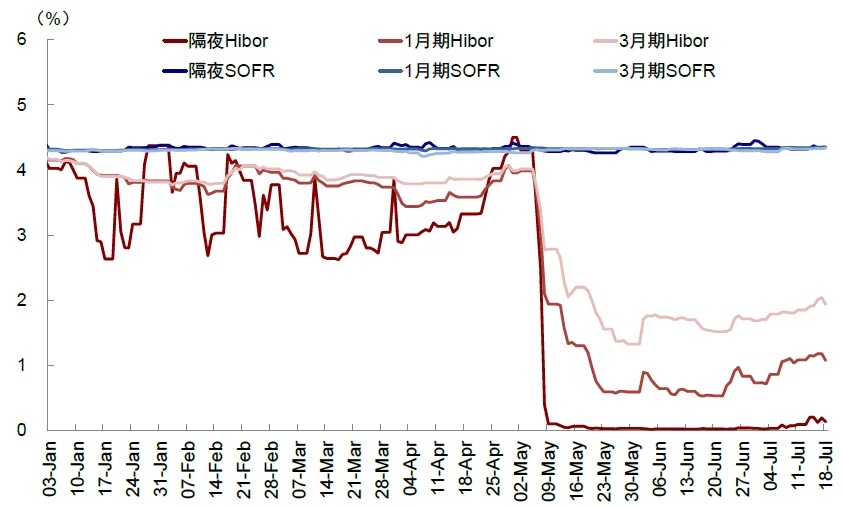

2)香港流動性:金管局投放大量流動性導致港幣流動性異常寬鬆。5月初港幣觸及強方保證,香港金管局超預期大量投放流動性,導致銀行體系總結餘大幅抬升、Hibor驟降至零附近,市場流動性極度充裕。

圖表:5月初金管局投放流動性,近期回收港幣

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

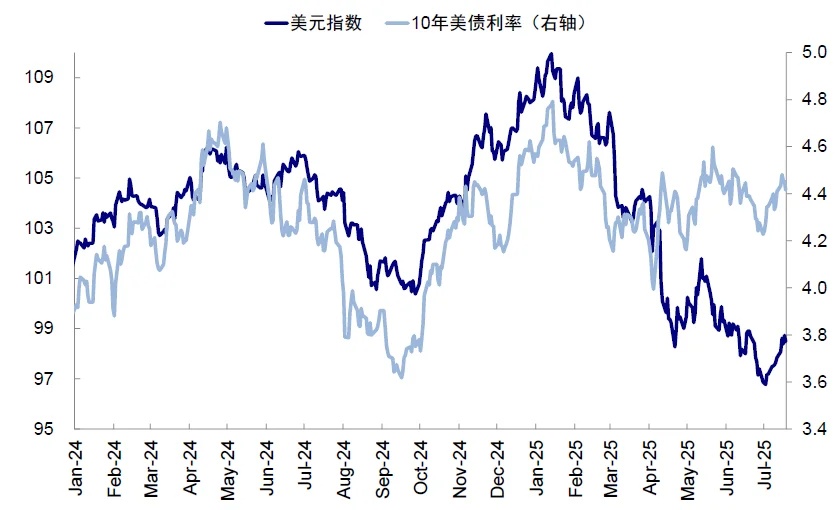

3)外圍美元流動:二季度同樣寬鬆。4月以來,不論是出於「去美元化」敘事還是對美元資產安全性的擔憂,美元指數和美債利率也持續走弱,部分資金從美國撤出並「各回各家」,也間接受益港股。

圖表:4月以來美元流動性整體偏松

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

微觀維度:

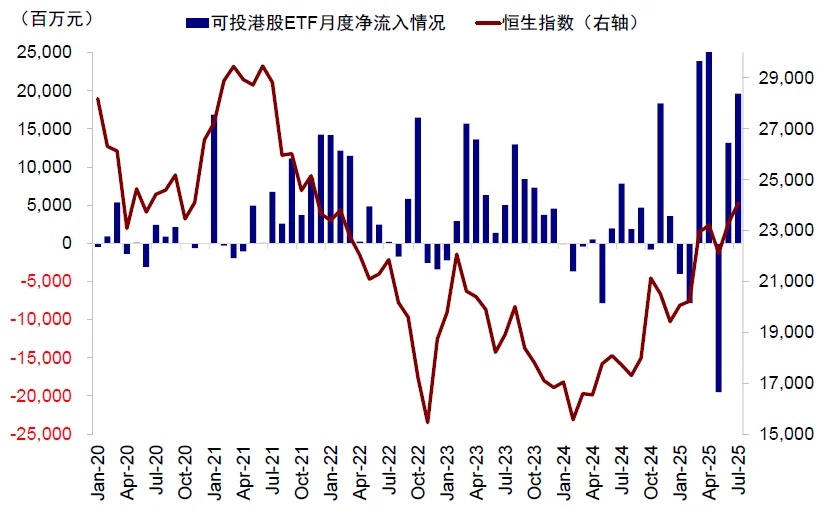

1)南向:強勁流入,截至目前的流入規模已接近去年全年,南向定價權在邊際上和結構上不斷提升,南向成交佔比目前達到35%。這其中,以個人投資者(ETF)和交易型資金貢獻了大量超額增量,上半年內地可投港股ETF資金淨流入375億元,按月增加10%,同時保險資金也在穩定增配。

圖表:上半年可投港股ETF淨流入規模較大

資料來源:Wind,中金公司研究部

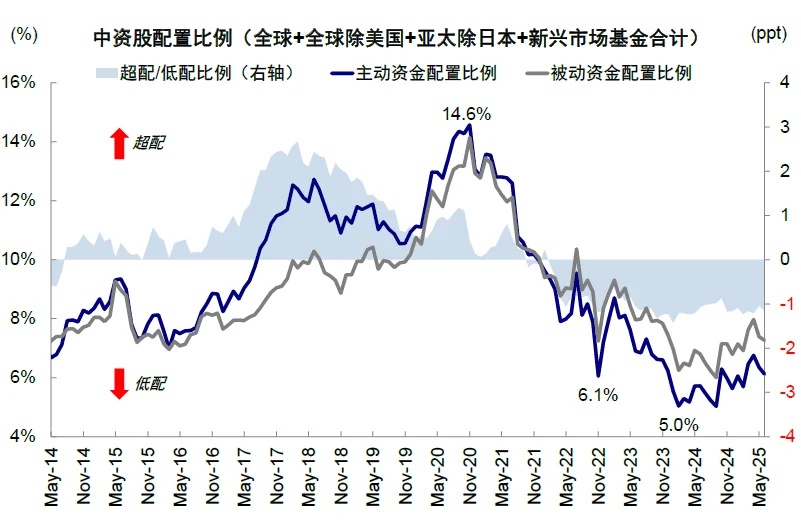

2)外資:長線外資仍未迴流,但區域和交易型資金有結構性流入,今年主動外資累計流出港股市場77.8億美元(vs. 2024年同期流出85.8億美元),被動外資累計流入129.2億美元(vs. 2024年同期流入75.8億美元)。

3)公司行為:IPO和配售激增帶來一定供給壓力,上半年IPO募資金額是2024年同期的近6倍,配售募資規模達1,358億港幣、超過2023年和2024年兩年加總,但在資金整體充裕情況下,並未對流動性產生顯著的負面影響。

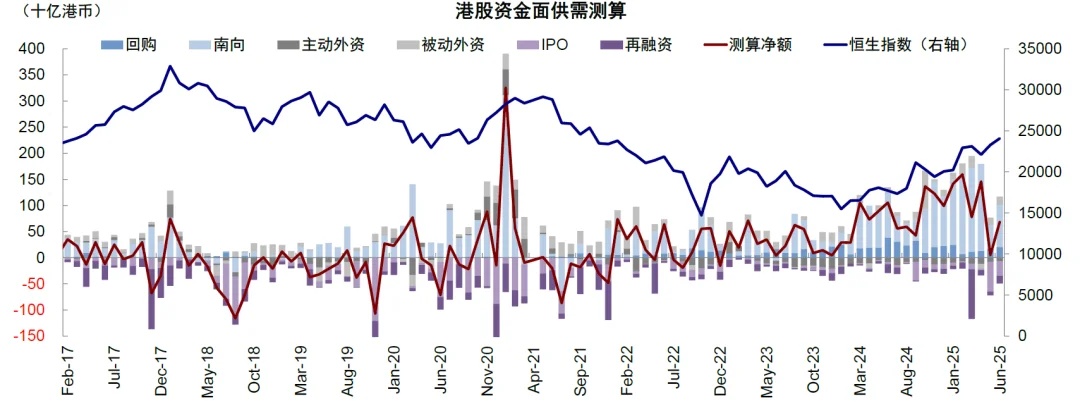

往前看,分析港股流動性的未來趨勢,同樣可以從以上幾個驅動因素入手。節奏上,我們預計三季度港股會面臨多方面的流動性邊際趨緊的壓力;量級上,下半年對資金的需求規模可能延續甚至加速(IPO和配售3000億港幣以上),但資金供給速度能否加速還要看「賺錢效應」(南向、外資和回購或為3000億港幣左右)。

宏觀維度:

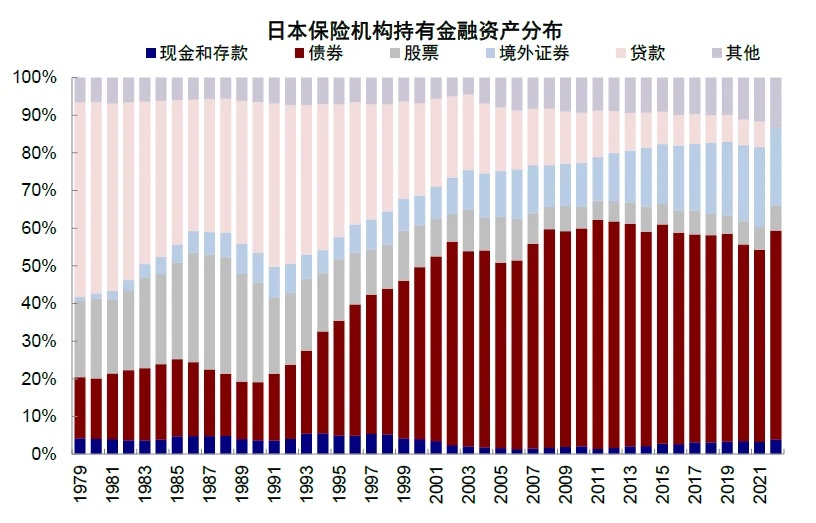

1)內地資金盛+資產荒的局面或將延續,但要關注A股邊際吸引力是否增加。從信用周期角度,政策的「有限發力」與科技和新消費等的「局部拉動」,都使得信用周期不致再度收縮但也難以轉化為全局性修復,投資者需要繼續尋找能夠提供回報的結構性機會,保險等長線資金配置港股的趨勢或將延續。除了尋找新的增長點,對於能夠提供穩定回報的派息資產,部分投資者擔憂股息率下行是否會導致這類投資機會難以持續,但派息資產的吸引力並不以固定時間或特定股息率為終點,日本保險資金在利率下行階段超過十年持續增加債券資產配置,以及此前派息資產連續三年跑贏均是例證。不過,短期派息資產可能因為估值透支出現波折,當前銀行股股息率下跌較快,且AH溢價顯著收窄至20%以下。

圖表:日本保險機構90年代持續增配債券

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表:銀行板塊AH溢價已經低於20%

資料來源:Wind,中金公司研究部

2)港元流動性三季度邊際收緊。此前Hibor驟降使得港幣快速貶值至弱方,已經連續觸發金管局干預機制,6月下旬至今金管局累計已回收872億港幣,為之前投放規模的70%,總結餘減少至864億港幣。儘管金管局相對溫和的操作並沒有使流動性收緊太快(隔夜和1月期Hibor分別為0.13%和1.13%,仍在低位,《Hibor如何影響港股?》),但由於美元兌港幣匯率仍在7.85弱方附近,金管局回收港幣的方向較為明確,港元流動性難以更松。

圖表:近期Hibor利率整體抬升

資料來源:Wind,中金公司研究部

3)美元流動性三季度也面臨供給壓力。一方面,「大美麗」法案通過後,會在三季度帶來一萬億美元左右的國債供給高峯,進而推高美債利率(詳見《「大美麗」法案後的美債、美股與流動性》);另一方面,科技投資加速、財政發力、美股新高都明顯打消了4月中「去美元」和「股債匯三殺」的擔憂,也推動美元企穩甚至走高,這也是我們在下半年展望中不同於市場共識的核心提示(《全球市場2025下半年展望:共識化的「去美元」》、《美股與美元的關係》)。

微觀維度:

1)南向資金:年內相對確定的南向增量約為2,000-3,000億港元,全年累計流入或超萬億港元,下半年流入速度可能放緩。對於南向投資者,港股市場的長期配置價值依然存在,但短期透支後也會有波動。此外,作為機構的公募與保險等的「子彈」可能並沒有想的那麼多。截至一季度,內地主動偏股基金港股持倉為30.8%,即便到最高的50%,也只能額外新增約2,500億港元(股票持倉總規模1.47萬億港元)。我們測算,後續年內相對確定的南向增量約為2,000-3,000億港元(公募約1000億港元+保險約2000億港元),全年累計流入可能超萬億港元。相比之下,私募以及個人投資者流入與否和流入速度受市場表現本身影響較大。假設上述各類型資金在當前港股配置比例的基礎上提升5%,我們估算今年全年流入規模或達9,000-11,000億港元。

2)外資:期待歐美長線外資大幅迴流並不現實,但大幅流出的空間也有限。參照2022年以來數據,我們預計下半年在EPFR口徑下,主動外資或繼續流出70億美元,被動外資有望延續流入100億美元。主動外資迴流是基本面改善的滯後指標。基準假設下,信用周期難以轉化為全局性修復,同時後續關稅擾動風險、中美金融領域的潛在交鋒也可能加大外資迴流中國市場的難度,比如個股納入限制名單、取消資本利得稅減免、或排除出海外基準指數與ETF等方面的影響。不過,關稅風波後外資對於中國市場進一步減配,目前配置比例已經很低,且相較基準低配超1ppt,因此後續大幅流出的可能性也相對有限,同時部分交易性資金與區域資金,對於港股優質個股與結構亮點依然有配置意願,仍有望吸引部分資金。

圖表:目前主動外資對中資股配置較基準低配1ppt

資料來源:EPFR,中金公司研究部

3)IPO、配售與回購:下半年預計新增IPO募資1200億港幣,配售或延續上半年趨勢新增約1500-2000億港幣,回購或新增1000億港幣。IPO方面,2013年以來港交所數據顯示,遞表後成功上市的公司佔比為63%,但能夠在首次遞表後有效期內通過聆訊的企業僅佔六成,多數需要經歷二次或多次遞表,若參照這一比例,假設港交所按照以往進度推進IPO申請,結合正在處理的上市申請數量195宗,年內預計或還有約80家公司在港上市,2015年以來港股IPO每宗平均募資規模為15億港幣,我們估算下半年或需1,200億港幣。配售上,企業啓動再孖展的時機與規模不僅取決於自身具體的擴張性需求,還會受到市場環境影響,2025年上半年港股再孖展規模達到1,738億港幣。基準假設下,下半年港股上市後募資規模或延續此前水平,預計下半年新增募資1500-2000億港幣。回購上,港交所2024年6月推行庫存股改革,允許上市公司將回購的股份作為庫存股持有而非強制註銷,提升企業積極性和回購效率。2025年至今港股回購延續升溫,累計有209家公司參與回購,回購金額達到1032億港幣,下半年預計回購金額或與上半年基本持平於1000億港幣左右。

圖表:2025年上半年再孖展規模突破1700億港幣

資料來源:Wind,中金公司研究部注:數據截至2025年6月30日

市場與配置建議:指數層面大幅突破需要額外催化劑;建議仍以結構為主,階段性的「新啞鈴」配置

往前看,支撐港股資金面的長期宏觀因素並未轉向,資金充裕但優質資產有限的局面或將延續。但是節奏上,三季度面臨多方面流動性邊際趨緊的壓力,包括金管局或繼續回收流動性、外圍美元環境趨緊、IPO/配售仍有一定供給壓力,不排除造成一定擾動。與此同時,增長趨緩,政策發力放緩,關稅談判等也存在變數。不過,我們依然提示,如果波動反而可以提供更好的再介入機會,「低迷的時候積極介入、亢奮的時候適度止盈」依然是一個有效策略。

圖表:港股資金面上半年偏寬鬆,提振市場表現

資料來源:Wind,EPFR,iFind,中金公司研究部

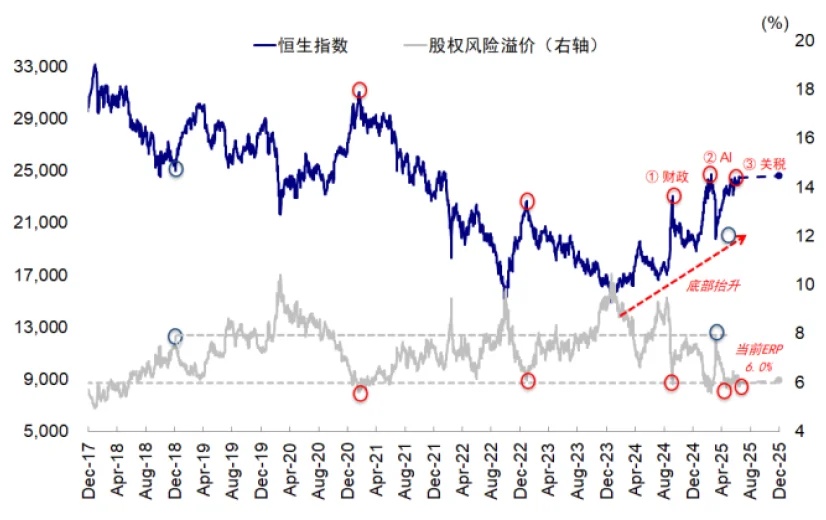

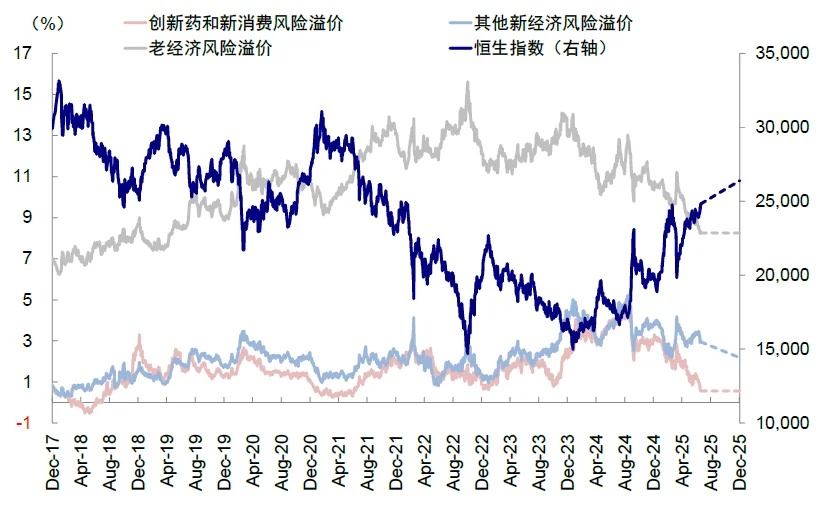

從點位上看,當前動態加權後的恒生指數風險溢價回落至6%,已略低於去年10月初水平。無論是DeepSeek資產重估、去年「924」行情、還是2023年初疫情放開時期的市場情緒,恒指風險溢價6%似乎是一個重要的關口,短期情緒修復的空間或許有限,估值進一步擴張需要更多催化劑。因此,1)基準情形下,若盈利不下修但也暫時沒有科技板塊的提振,恒指或在24,000點附近震盪;

圖表:基準情形下恒指在24,000點區間震盪

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

2)樂觀情形下,拆解板塊測算,當前新消費+創新藥板塊風險溢價0.6%,接近2022年底防疫優化時的水平;銀行等老經濟板塊風險溢價8.3%,已低於2021年經濟周期和房價高點時的9.1%;其他新經濟板塊(互聯網等)風險溢價為3.0%,仍高於今年3月下旬AI行情時的低點2.2%。若假設科技板塊風險溢價回落至今年3月下旬低點,新消費/創新藥與銀行板塊情緒維持不變,恒指對應26,000點左右。

圖表:樂觀情形達到26,000,但需要更多催化劑

資料來源:FactSet,中金公司研究部

但市場能否有效突破?我們在《港股2025下半年展望:資金盛與資產荒》中提到,決定中國信用周期走向的關鍵是關稅、財政與AI三個因素,因此要看這三者相對此前高點的相對變化:1)財政:關稅降級減少了財政發力的緊迫性,即便後續再度升級,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)關稅:能否比當前10%還要好值得觀察,否則轉口就毫無必要,尤其要關注部分東南亞國家是否施加額外轉口限制;3)AI:近期電商互聯網情緒修復,但或僅在結構上有貢獻,同時當前情緒相比春節後的亢奮要「冷靜」不少,後續有待跨越式的模型迭代或突破性的應用落地來催化。

因此,指數有效突破和估值繼續擴張需要更多超過之前「高基數」的催化劑,我們建議仍以結構型行情為主。穩定回報(派息)+成長回報(成長)的啞鈴型配置仍是在信用周期企穩但難以大幅擴張前的最優策略,只不過階段性的在啞鈴兩端也可以結合板塊透支程度略作輪動的「新啞鈴」,核心的原則是在合理的位置買長期正確的板塊。

派息:長期邏輯穩固,但銀行板塊短期估值透支,可部分適度切換到保險等。增長與全市場投資回報率下行且缺乏明確產業主線的背景下,穩定回報或保值資產仍有長期配置價值,尤其是可以在市場整體增長空間尚未打開的前提下可以作為階段性下行的對沖工具,但銀行板塊顯著上漲後短期估值透支、AH溢價收窄至20%以下,吸引力下降也會面臨壓力,可以考慮階段性將部分銀行倉位輪動至同樣受益於高派息邏輯、股息率仍有吸引力的保險板塊。

成長:新消費短期透支較多,AI應用、機器人與創新藥。短期看,新消費透支較為明顯。創新藥漲幅可觀,長期邏輯明確,短期也可以把握節奏。相比之下,預期較此前沒有那麼亢奮的AI應用與機器人相關板塊,可以再度提前埋伏佈局,或是更好的選擇,具體方向包括:1)AI應用,涵蓋遊戲、短視頻生成、軟件、教育等子方向;2)機器人產業鏈,尤其聚焦核心零部件領域。