有人跟我一樣嗎?基本上沒參與這輪三大外賣平臺的“薅羊毛”大戰

京東外賣加入戰團後,美團、淘寶閃購、京東組成外賣行業的“三國殺”。

6月27日,京東宣稱,京東外賣日訂單量已突破2500萬單;7月5日,美團宣佈單日零售訂單突破歷史紀錄,達到1.2億單;7月7日,淘寶閃購宣佈日訂單數超8000萬。

美團、淘寶閃購、京東外賣對用戶端的超級優惠補貼,讓用戶在不知不覺中就加入了這場“薅羊毛”大戰。事實證明,在互聯網行業,“用戶忠誠度”真的不值錢,誰家便宜買誰家,要是有個“0元購”免單,那用戶更加會趨之若鶩。

“一代人有一代人的雞蛋要領”,當微信羣、朋友圈、微博、小紅書等主流社交網絡平臺上紛紛推送“外賣免單”、“外賣優惠補貼”的消息時,無論是年輕人還是中年人,都被捲入這場浪潮之中,繼而帶來了蜜雪冰城、古茗、茶百道、霸王茶姬、CoCo都可等奶茶店爆單,而美團、淘寶閃購、京東外賣的日訂單量則不斷創下新高。

雖然說互聯網上的“信息噪音”鋪天蓋地,但奇怪的是,除了這場外賣大戰最開始的時候,我純粹因爲好奇心使然點了兩單之後,就再也沒參與過這輪外賣大戰,一開始的外賣優惠是10元以內點奶茶,很多常見二十多元的奶茶,只要幾塊錢一杯還可以送到家,想想就很划算。然而,也僅僅是最開始的這次大額優惠補貼,到後面更大範圍的“0元購”免單玩法之後,我就沒再參與過,有人跟我一樣嗎?

爲什麼到後面就不再參與這輪三大外賣平臺的“薅羊毛”大戰呢?

首先,“便宜買奶茶”的新奇感消失。可能有些人認爲,“什麼外賣行業大戰、什麼外賣免單,弄不好都是騙人的,管它優惠不優惠,跟我有啥關係。”有這種想法也很正常,但更多的消費者會被互聯網的信各種各樣的信息所影響,在好奇心的驅使下,就會去點外賣試一試。實際上外賣在國內已經非常普遍,你別說三四線城市和一些縣城了,連一些小鎮上都有外賣。數據顯示,截至2024年底,美團外賣業務已覆蓋全國超2萬個鄉鎮。

面對普及度如此高的行業,純粹對它去歧視和抵制,倒是也沒必要,人無論到哪個年齡段,好奇心還是要有的。

但真當你買過兩次外賣後就會發現,一開始“便宜買奶茶”的新奇感會消失,那麼多人蔘與、那麼便宜的東西、網上傳得那麼火的外賣,原來也只是這麼回事兒。有些喜歡喝奶茶的消費者,可能會因爲便宜天天買,但如果你本身不愛喝奶茶,可能喝了一兩次之後就不會再喝了,這種新奇感不具備延續性。

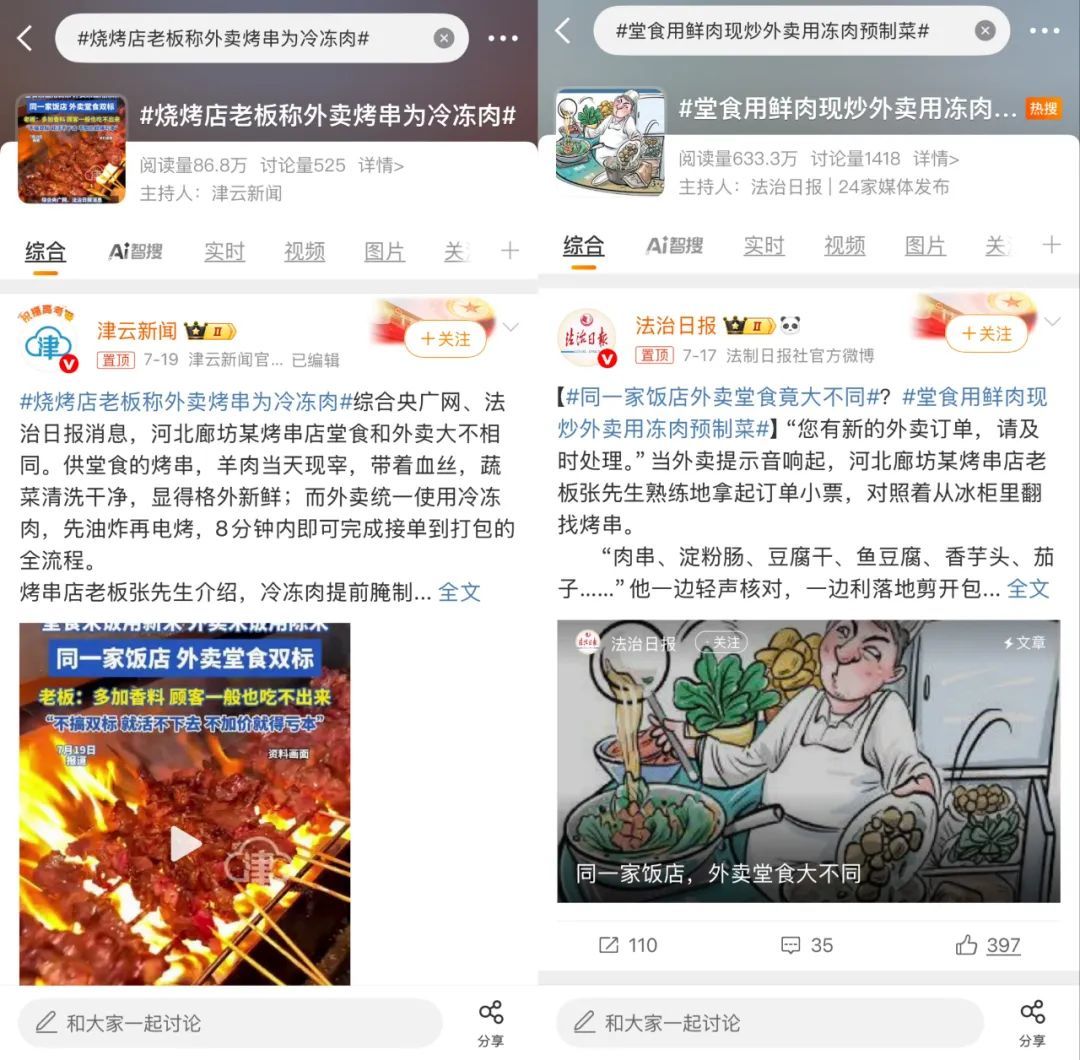

其次,對外賣的擔憂和用戶體驗下滑。隨着美團、淘寶閃購、京東外賣鋪貼範圍的擴大,各種大額補貼已經不只是奶茶咖啡,餐飲行業也被捲入其中,可一提到喫喝,用戶對於健康問題就比較關注,而外賣行業的相關問題卻被頻頻曝光。

7月17日,即有媒體報道稱,有餐飲商家堂食用鮮肉現炒外賣用凍肉預製菜,還有商家堂食炒菜用花生油,外賣用調和油;堂食米飯用新米,外賣用陳米。

類似的新聞報道,會讓用戶對於外賣敬而遠之,能不點外賣,就堅決不點外賣,哪怕自己走個幾百米去堂食,也不想被“雙標”,喫到嘴裏去的東西,能隨意應付嗎?

實際上這類情況我自己也遇到過,就在我點的兩次外賣中,第二次點的楊枝甘露就被坑,便宜是便宜,但商家送過來的飲料基本上全是水,沒法兒喝,那減配真的超級誇張,如果是用戶在奶茶店現點的飲料,商家斷然不會如此應付消費者,恰恰是因爲便宜的外賣用戶,商家爲了盈利賺錢因素,就習慣了忽悠,畢竟,投訴的消費者還是少,大部分人可能就這樣算了,免得麻煩,而這“免得麻煩”,就恰恰成全了商家。

美團、淘寶閃購、京東外賣這輪外賣補貼狂潮中,只要你有一兩次這類不爽的用戶體驗,消費者肯定就會對外賣保持警惕,確實,消費者買的是便宜,但並不是“減配版”的東西,再考慮到喫喝進嘴裏的東西,用戶對外賣就更難保持最初的熱情。

還有就是,不愛“湊熱鬧”。美團、淘寶閃購、京東外賣這輪外賣補貼大戰,絲毫不亞於平時電商平臺搞的“618”、“雙11”大促,平臺是真金白銀投入金錢進行實際補貼,如果你平時是奶茶咖啡愛好者,確實能薅到不少平臺的補貼羊毛,有機會還能“零元購”。

但我向來就不愛“湊熱鬧”,比如出去旅行,有些熱門景點看攻略就是人擠人,這種我基本就愛不起來,對於任何“熱點”本身,我都習慣性地保持一定的警惕。

這波外賣補貼大戰,也存在一定的“非理性”現象,它更像是一種人爲的“熱點”,如果你本身不愛追“熱點”,跟着“熱點”跑,那麼,在最初因好奇心所帶來的新奇感消失後,就很難對這種行爲保持熱愛。

相對來說,男性在網購的時候,更追求目標性,即這件商品是不是用戶亟需的,對於非目標性的商品/服務,即使再便宜也不會買,因爲它不在目標之內,更何況奶茶咖啡這類商品。

當然,你點外賣也好,不點外賣也好,純粹是個人的自由選擇,其背後並無特殊的含義,也沒必要上綱上線,開心最重要。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10