濾鏡之王

再度歸來

如果你對十年前的互聯網還有印象,那你一定聽說過 VSCO 這個名字。

在那個智能手機大面積鋪開,但手機自帶的照片編輯功能還遠不夠強大的年代,照片美化的世界由兩大陣營主導——

加特效的,是 B612 和激萌;玩濾鏡的,VSCO 無疑是王者。

隨着時代的腳步不斷前邁,B612 和激萌早已淡出人們的視野,曾經的濾鏡王者 VSCO 也逐漸被 Dazz 等主打膠片風格的新應用取而代之。

但在 2025 年,這個沉寂已久的 app 卻突然帶來一款續作,讓我一下夢迴十年前——VSCO Capture。

拍攝之前就套濾鏡

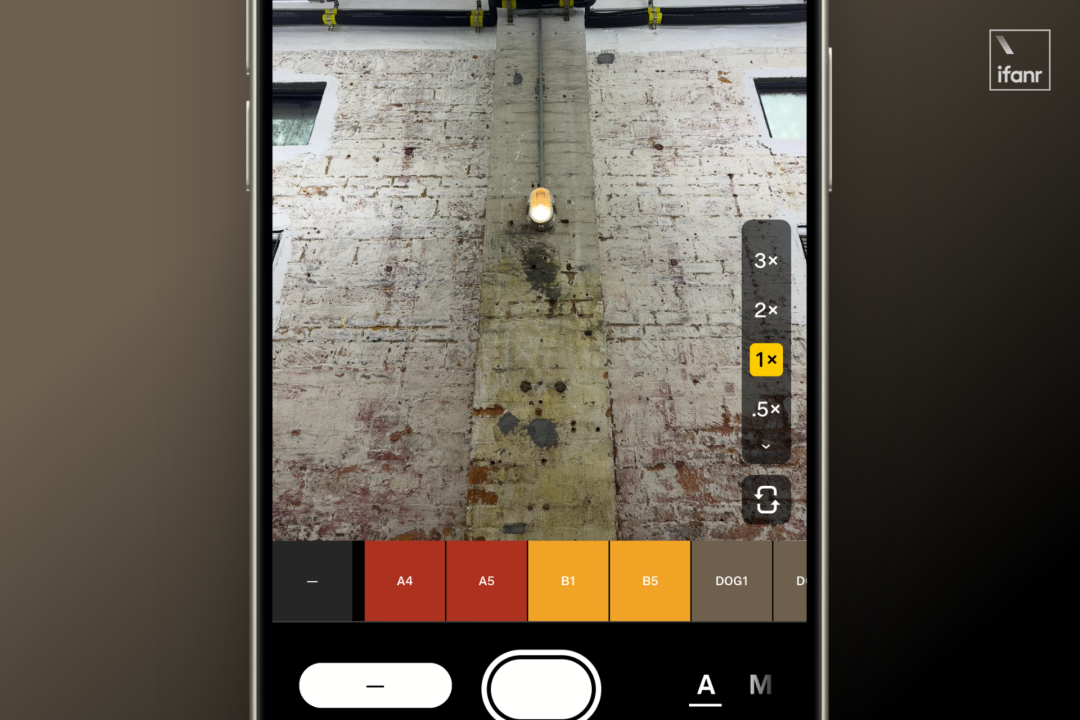

打開 VSCO Capture,你可以一眼看到它與我們熟悉的 VSCO 截然不同——

與之前以圖庫為主不同,VSCO Capture 將取景框放在了體驗的核心,圍繞「拍攝」這一動作,打造出一整套簡潔而專注的操作界面。

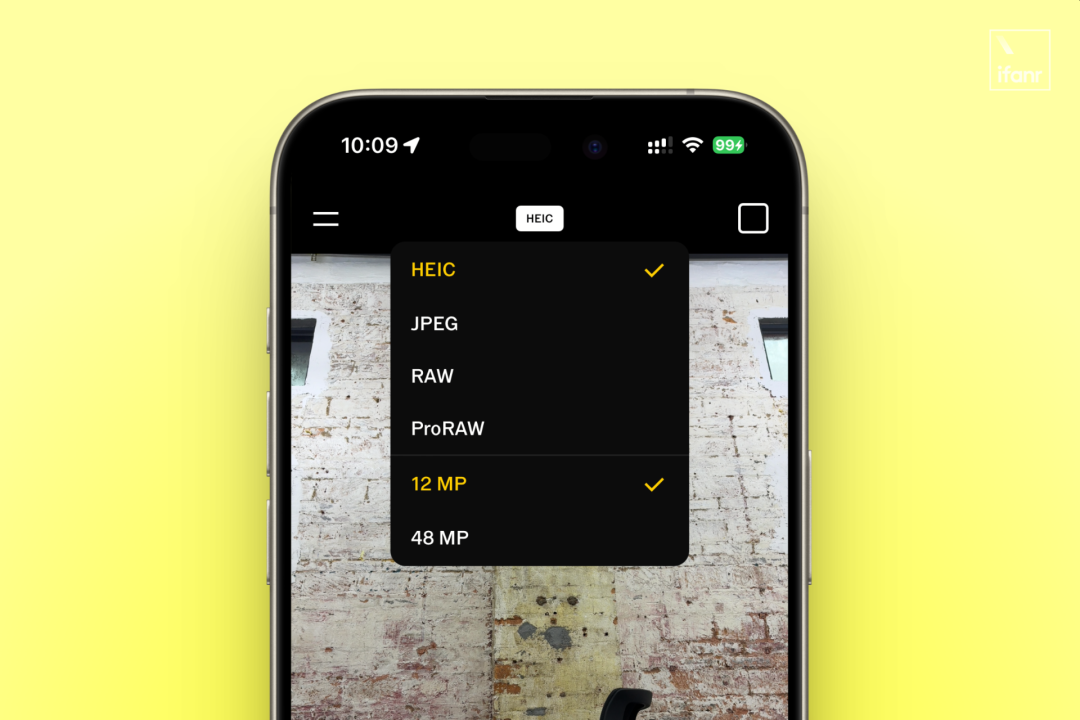

整個界面基本遵循了影像類 App 的基本設計思路:包括菜單佈局、圖像格式選項,以及自動/手動模式之間的自由切換。

值得一提的是,VSCO Capture 對 iPhone 格式的支持比想象中更為全面,從 HEIC 格式到 ProRAW,以及各檔分辨率,都支持得不錯。

除此之外,在這個並不算複雜的界面中,有兩個細節打破了我們對傳統操作的習慣:

VSCO Capture 的焦段設計並沒有在取景器底部鋪開,而是收納在取景器右下角的二級菜單中,如果想要切換焦段,需要多一步操作;

而相冊也被放到了右上角,而不是我們熟悉的左下角,取而代之的是 VSCO Capture 的核心賣點——濾鏡。

點進左下角的濾鏡菜單,我們可以直接瀏覽濾鏡列表,VSCO Capture 內置了 58 款濾鏡,從暖調到冷調、從彩色到黑白,可以說應有盡有,一應俱全。

這些濾鏡沿襲了 VSCO 的傳統展示風格,以不同的名稱和色塊做出編組,以便區分。

紙上得來終覺淺,深知此事要躬行,這數十個濾鏡都是些什麼風格、適合在什麼時候用,哪些濾鏡更萬能,都需要親手拍一拍。

在拍攝了數百張照片後,我為大家總結了以下這份濾鏡的成像風格表,標註了各類濾鏡的成像風格,並輔以樣片進行講解。

A 系列:膠片感經典模擬,風格柔和,帶有輕微的偏色風格與膠片影調

B 系列:黑白風格,注重光影層次、對比控制和細節還原

C 系列:現代色彩,整體畫面色彩鮮豔、飽和度高,偏明快

E 系列:情緒色彩,具有明顯的色彩氛圍傾向,帶有一定的電影感

F 系列:復古褪色,低對比度、低飽和度,模仿褪色風格

G 系列:粗糲質感,對比度強,陰影重,為畫面提供歲月流逝的感覺

J 系列:模仿寶麗來與拍立得的色彩偏移,同時提升黑色部分,去除死黑

K 系列:飽和度高,適合純淨的畫面,否則顏色會變髒

L 系列:更為日常的生活濾鏡,請為提升飽和度,同時提供不同的冷暖傾向

M 系列:低飽和奶油風,整體偏向灰色調

S 系列:飽和度適中,偏明亮,比較適合拍攝人物

SS 系列:影調偏暗,整體成像紮實,對比度強,適合色彩濃厚的環境

U 系列:兩個濾鏡分別偏向冷暖調,飽和度也一高一低,均帶有偏色

在實際體驗以後,我認為有幾個濾鏡比較適合日常使用,在美食、風景和人像上都能得到不錯的表現:

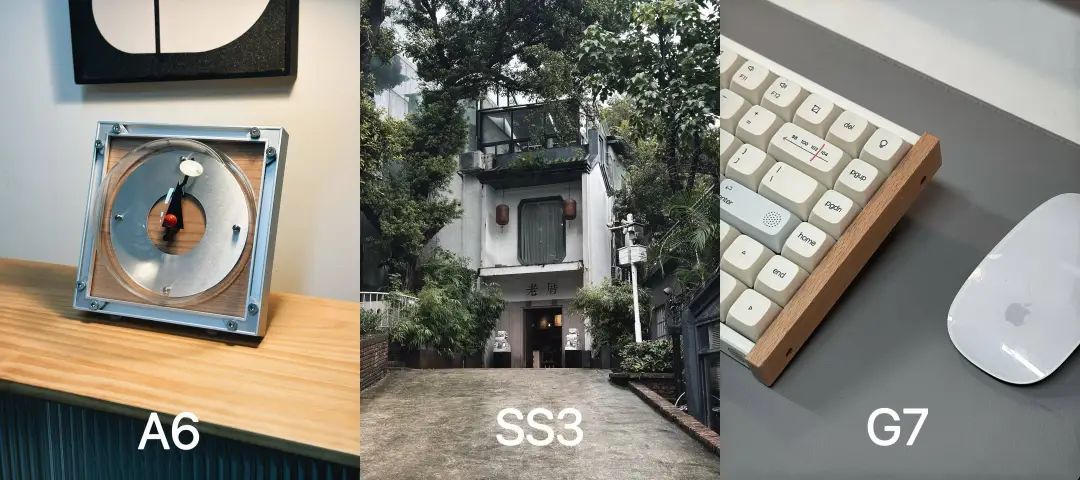

A6:為照片高光添加橙色,為暗部添加綠色,帶來一定的復古膠片感,是比較萬能的濾鏡

SS3:畫面整體偏向暗調,飽和度較低,適合顏色和元素比較雜亂的環境

G7:畫面偏向中間調,飽和度低,平和清淡,適合顏色乾淨的環境

還是熟悉的味道,還是熟悉的配方——啱啱為大家介紹的這些濾鏡,幾乎是對 VSCO 的完整復刻。

更直接地說,VSCO Capture 的誕生,正是為了把原本的後期流程前置到拍攝環節中,無需拍完再打開 VSCO 調色,在按下快門的同時,就得到一張風格明確、可直接使用的直出大片。

當然,它也沒有完全割裂與老版本 VSCO 的關係,拍攝完照片後,你依然可以一鍵跳轉至 VSCO,為照片更換為其他濾鏡,並進行更深度的二次調色,實現前後期的無縫銜接。

當然,想要享受完整的編輯功能,前提是你已經開通了 VSCO 的會員服務。

除了濾鏡,VSCO Capture 還有一個隱藏的小功能也頗有趣——

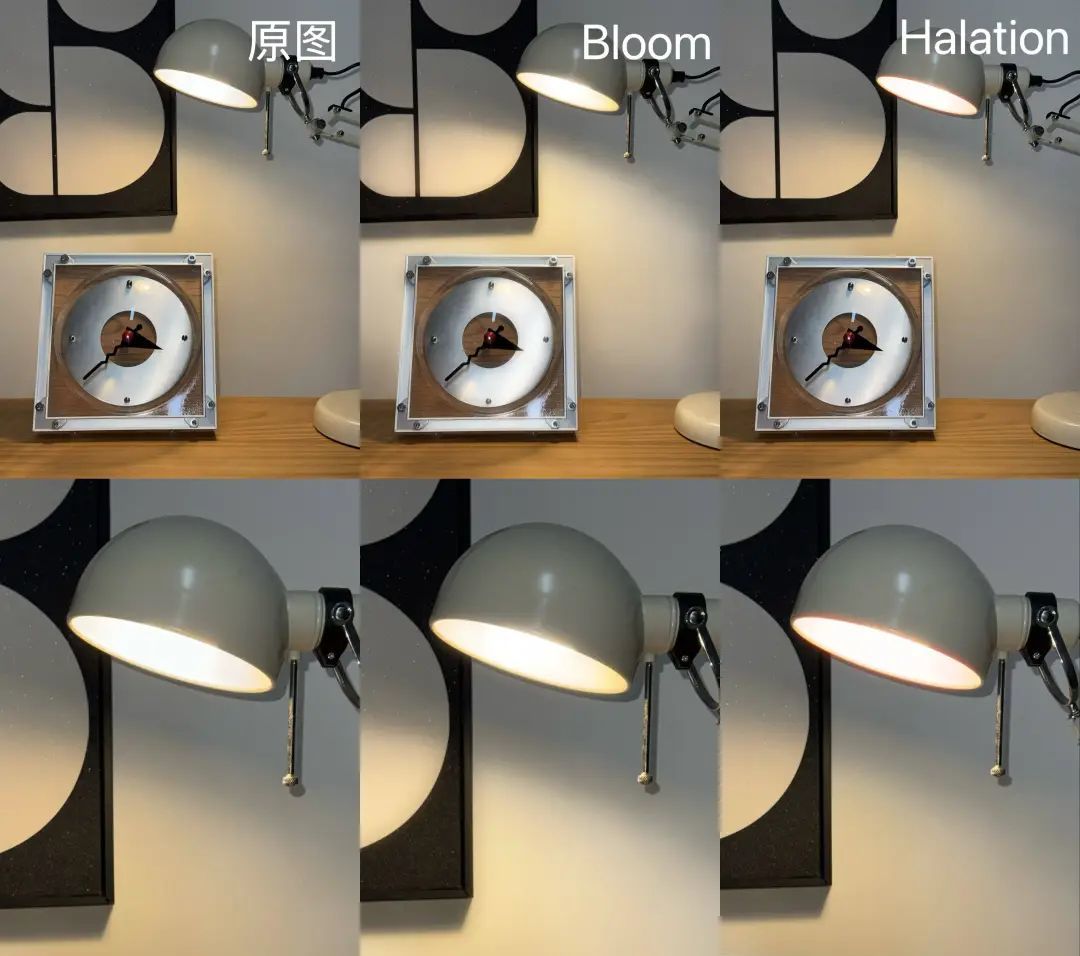

當你在右下角切換到手動模式後,菜單欄的末尾會出現兩個新增的影像效果:Bloom 和 Halation。

Bloom:為畫面的高光區域增添一層柔光,讓照片整體更柔和,營造出一種溫暖而夢幻的氛圍感;

Halation:則會在高光邊緣生成一圈微微泛紅的暈影,這是除碳電影卷的標誌性效果。

在手動模式下,你除了可以控制 Bloom 與 Halation 效果的開關外,還可以進一步控制效果的強弱和介入程度,以便適配不同的拍攝環境和畫面。

VSCO Capture 目前提供的所有濾鏡和 Bloom 與 Halation 兩個新效果均可以免費使用,和 VSCO 隨處不在的付費相比,顯得誠意十足。

但很遺憾,我對它並不算滿意,甚至可以說是差評。

左右互搏的交互災難

VSCO Capture 最引以為傲的濾鏡,在我看來,反而是最讓人失望的地方。

首當其衝的是濾鏡的命名和編組問題,不同風格和調性的濾鏡被編入了一組字母中,很難讓人明確分辨哪一組濾鏡是什麼風格;

同時編號式的濾鏡體系總能讓人一頭霧水,哪怕在 VSCO 的巔峯時期,恐怕也只有極少數資深用戶才能分清什麼時候該用什麼濾鏡。

除了數量多種類雜,VSCO Capture 這些濾鏡另一個大問題,是它的風格早已脫節於當代審美。

收手吧阿 V,外面全是 app

過去十年,移動影像的審美快速進化,用戶不再滿足於泛泛的文藝感,風格明確、辨識度高的影調開始獲得大家的青睞:

要麼是像富士 NC 這類模擬真實膠片質感的經典濾鏡,要麼是德味這樣久經考驗的風格影調。

總之,那套五花八門、以量取勝且「調調很重」的濾鏡體系,雖然曾經很喫香,但時過境遷後,恐怕很難打動如今挑剔的用戶了。

畢竟前朝的劍再好用,也斬不動本朝的官吶。

不信?看看手機自帶的那些濾鏡,你用過幾次?

更別說,如今的影像生態,已經充分細分——

想在拍攝環節就營造氛圍,有去掉銳化和算法,力求純淨的 app,也有 Dazz 這類不僅更貼合經典膠片質感,還無法預覽效果的 app,主打「開盲盒」式的情緒刺激,讓人上癮;

想在後期編輯階段深度處理,有 Lightroom 這樣的專業工具,JPG、RAW 格式通喫,功能精準,也有美圖秀秀、醒圖這類面向大衆的 app,一鍵修人像、套濾鏡、批量出片,效率與效果並存。

在這樣的細分趨勢中,VSCO Capture 和 VSCO 兩位搭檔實在是差點兒意思。

這些表面的小問題,最終匯聚成了一個更大的麻煩:VSCO Capture 所選擇的「後期前置」策略,實際執行效果並不理想。

它原本的設想其實非常合理,在拍攝當下就完成風格塑造,省去後期調色步驟,提升使用效率。

理想情況下,用戶應當願意將它作為首選拍照工具。

聽起來很美好,但結合啱啱提到的缺陷,帶來的交互體驗幾乎是災難性的——

VSCO Capture 支持實時預覽,帶來的是可控的確定性,但有得必有失,它沒辦法提供 Dazz 那樣的盲盒刺激感,反而削弱了用戶的期待;

再加上濾鏡風格偏舊、數量繁多、命名混亂,種類多卻沒有主心骨,用戶想拍照的時候還要一個個嘗試好不好看,在強調快速反饋的當代使用習慣中,實在稱不上是好的交互體驗。

相比之下,Dazz 的圖標辨識度就高了很多

回過頭來看,VSCO Capture 從功能到體驗,的確顯得有些停滯,甚至這種停滯延伸到了 app 的圖標設計上——

黑底、彩虹高光、攝像頭模組的輪廓,怎麼看都像是 iPhone X 的設計語言。

這樣的一款 app,如果出現在 2017 年,也許啱啱好;

但出現在 2025 年,終究是晚了半拍。

文|周奕旨