當楊冪遇上趙雅芝:明星站臺背後,美團與淘寶重構外賣訂單競速邏輯

藍鯨科技8月7日訊(記者 武靜靜)2025 年農曆立秋之際,“秋天第一杯奶茶” 再度刷屏全網。這場由消費者自發起源、經平臺借勢放大的飲品消費熱潮,已然演變爲外賣平臺間的營銷與流量較量。

在補貼戰暫緩的當下,各大平臺紛紛通過新品首發、限量免單、大額紅包等多元方式,力爭在營銷節點中搶佔先機。

據美團披露,今年立秋期間,全國超 100 家茶飲品牌選擇通過美團首發新品,25 萬家飲品門店參與 “秋天第一杯奶茶” 相關活動;淘寶閃購則宣佈自8月7日至10日,每日發放超 100 萬杯奶茶免單福利;京東則另闢蹊徑,推出 “秋天第一口炸雞” 活動。

“秋天第一杯奶茶”最初只是社交網絡的一個浪漫梗,如今伴隨平臺多舉措搶抓營銷節點,也加速了奶茶行業在這一期間的熱度,提升了其銷量。數據顯示,截至 8月7日中午,僅茶百道一家品牌,其銷量與銷售額環比增長均超 340%,全國近2000家門店銷量漲幅更是突破 500%。

補貼戰暫緩,營銷節點成新戰場

“我中午點的奶茶,整整等了一個小時才送到。” 有消費者向藍鯨科技記者反饋,“前面還有 100 多杯在排隊,真的建議大家提前兩小時下單。”

還有用戶調侃稱,在門店看到 “店員在訂單堆裏翻找小票,騎手們圍在櫃檯搶單,門口有位騎手說已經等了半小時”。部分園區上班族也反映,當天園區咖啡店 “直接爆單”,咖啡小哥忙得 “根本停不下來”。記者瞭解到,對不少門店而言,這一天的訂單量已接近平時一週的總量。

“我今天半價買了杯奶茶,還抽中了免單卡!” 有用戶曬出在淘寶閃購搶到的優惠券,“奶茶券才 6 塊多,能兌換 30 塊的飲品,太划算了。” 類似的 “薅羊毛” 故事在社交平臺上不斷湧現。

消費者的熱情背後,是平臺在 “價格戰降溫” 後對補貼機制的重構:不再簡單砸錢,而是通過券包、兌換、明星帶動等方式,提升用戶參與感、延長促銷週期。

以淘寶閃購爲例,“奶茶免單” 活動採用限定品牌、限定時間、限定品類的 “先囤後兌” 模式,幾塊錢可兌換最高 30 元的飲品,爲平臺爭取了更強的復購可能性;8月7日立秋當天,淘寶閃購邀請楊冪派送100萬杯免單奶茶,用戶在淘寶 APP 搜索 “秋天第一杯” 即可每日參與搶兌,活動持續至8月10日,期間用戶還可領取 188 元大額驚喜券包。通過明星引流、福利刺激,淘寶閃購試圖進一步打通社交傳播與交易轉化的鏈路。

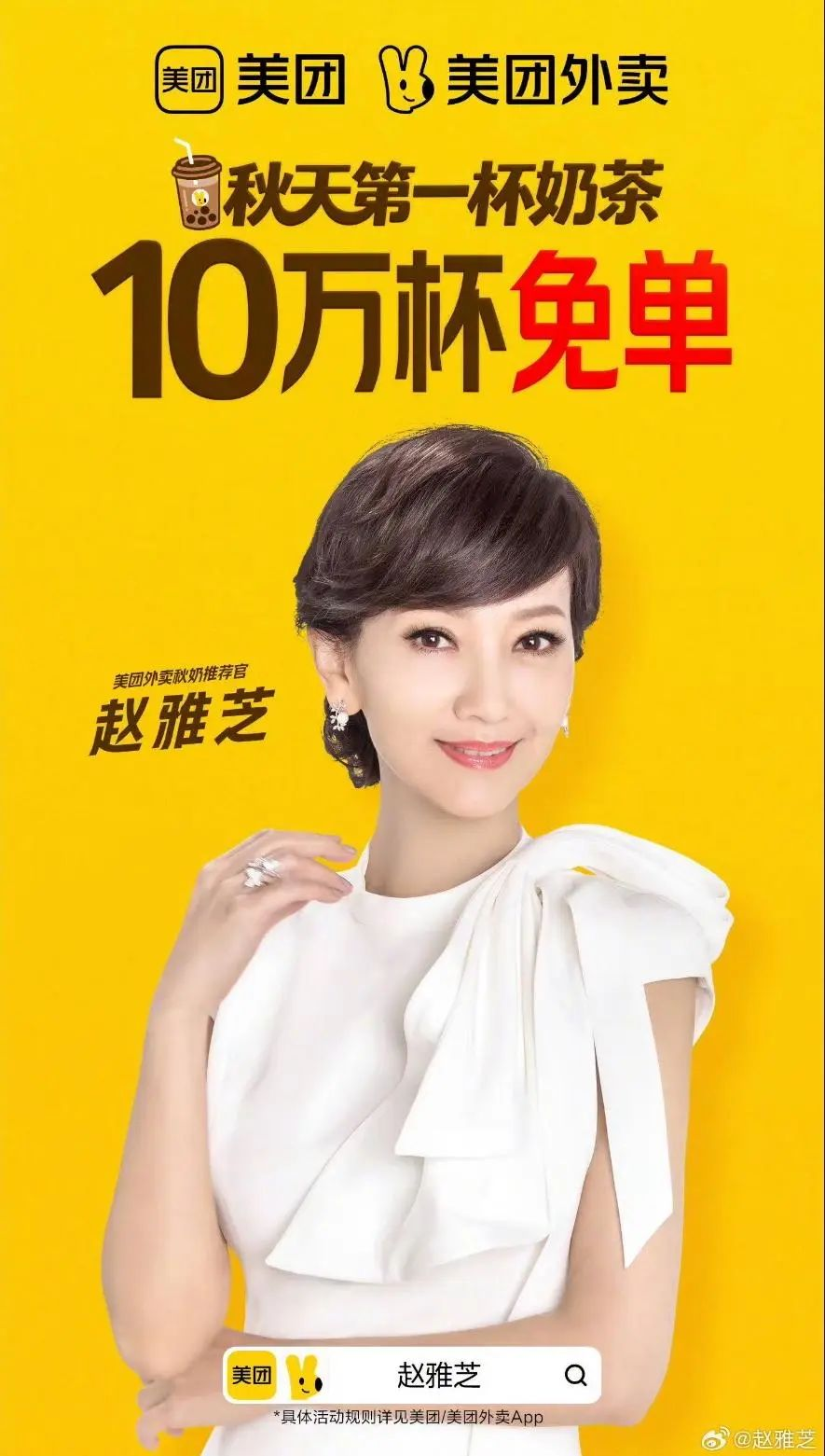

美團則採用 “明星推薦官 + 每日限量兌換券” 的組合策略,在用戶社交傳播中製造更強曝光。自8月1日至8月7日,美團每日推出一位 “外賣秋奶推薦官”,用戶在 App 內搜索推薦官名稱即可領取當日限量發放的 10 萬份奶茶免費兌換券。立秋當天,美團還開啓 “外賣免單 100 萬杯” 活動,支持將免單券轉贈好友,強化社交裂變與用戶互動。

補貼戰難持續背後,平臺盈利能力承壓

從價格戰到補貼策略轉型的背後,是平臺端日益喫緊的盈利能力。外賣行業的結構性問題始終存在:高履約成本與平臺間持續的價格戰,長期壓制着行業利潤率水平。

有業內分析人士表示:“美團不想打補貼仗,京東也差不多,但阿里顯然是鐵了心要發力。今日立秋,美團動作不大,但阿里早就爲今天的活動做好了謀劃。”

麥肯錫一份報告指出,即便在成熟市場,外賣平臺的 “貢獻利潤率” 也僅爲 3% 左右。補貼與訂單成本基本抵消了收入,平臺往往處於微利或虧損狀態。

據《Global Online Takeaway(2024)》報告顯示,全球九家主流外賣平臺的淨利潤率平均僅爲 2.2%,並預測美團等龍頭平臺的食品配送業務利潤率將從此前的 3% 以上下降至 2.4%,單筆訂單平均盈利(UE)從 1.5 元降至 1.15 元。

外賣業務的收入結構依賴配送服務、商戶佣金及廣告三大板塊,屬於成本密集型、低利潤、以規模爲導向的業務。

在補貼大戰中,平臺的這三大主要收入來源均面臨不小挑戰:配送服務方面,由於騎手補貼加碼、訂單量激增,導致履約成本不斷上升;商戶佣金受到低價策略和平臺競爭的影響;廣告收入則依賴訂單總額增長和商家推廣投入,而這些在補貼驅動的流量結構中,其轉化效率和持續性均面臨不確定性。

平臺需要承擔的成本不僅面向消費者,還包括騎手支出。以美團爲例,2024 年平臺月均活躍騎手達 336 萬人,高頻騎手月均收入在 6650 元至 9344 元之間。暑期期間,美團單日騎手人均補貼達 120 元。訂單量越高,騎手成本也越高,而每筆訂單的利潤卻越來越少。

這是一項高度依賴配送網絡的生意,單個訂單的配送成本難以快速降低,利潤空間一直較爲有限。一位分析師表示,雖然補貼能帶動訂單總額增長,但並不意味着利潤會同步提高,尤其是當競爭對手也加大補貼力度時,更難看到利潤改善的跡象。

因此,在外賣這個本就利潤率微薄的賽道上,大額補貼或許只能換來一時的繁榮。下一輪競爭的勝負,可能不再取決於紅包多少。補貼換增長只是階段性打法,能否構建穩定的履約能力、提升客戶留存率和商戶經營質量,纔是平臺實現可持續盈利的長期命題。

競爭重心轉向商戶,但訂單競賽仍在持續

儘管在盈利壓力與強監管環境下,各方競爭態勢有所放緩,但不可否認的是,訂單競賽仍在持續。

根據此前數據,平臺之間的訂單競速已十分激烈:7月12 日,美團宣佈日訂單量突破 1.5 億;餓了麼與淘寶閃購也在7月底聯合宣佈連續兩週末日訂單破 9000 萬,準時率達 96%。

不過,與此前 “撒幣換量” 不同,當前營銷大戰的重心轉向了商戶。

在之前的多輪補貼週期中,商戶常因 “被迫低價” 與 “無差別競價” 疲於應對。此次三大平臺在公告中罕見地一致提出 “保障商家定價權”“不搞選擇性補貼”,並承諾建立商家兜底機制。這是平臺在重塑商戶信任、爭奪供應側資源方面的主動舉措。

此外,如今的補貼路徑更強調 “結構合理”“ROI 可測”,即便是 “免費” 贈送,也要換取可追蹤的用戶行爲數據與商戶真實銷售。營銷重點已從 “卷用戶” 轉向 “卷效率”。

眼下,雖然從百億補貼到明星站臺、從社羣裂變到平臺遊戲,“秋天第一杯奶茶” 成爲最容易撬動用戶心智與訂單峯值的抓手,但真正的挑戰在於,平臺依然掌握着流量分發、算法推薦的絕對主導權,“公平參與” 與 “自願定價” 在機制層面尚未完全實現。

這也意味着,補貼能否向高質量商家傾斜、營銷活動是否能幫助商戶實現真實轉化,仍需時間與數據的檢驗。同時,行業能否真正跳出 “內卷 - 補貼 - 虧損” 的循環,邁向 “商戶友好 - 服務爲本 - 高質量增長” 的正循環,或還需等待制度、產品與市場三方面的長期配合。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10