在我的命題裏,不再是跟隨美國,而是要做最好的 AI 醫生來定義 AGI 時代。

從小就是「學霸」的王小川,其實不太喜歡自己的「學霸」標籤。

他在離開搜狗後的一次交流裏,和極客公園創始人&總裁張鵬講過自己的看法:「學霸」的另一面,意味着在別人設定好的命題裏取得「高分」,但他接下來其實想找到自己的命題,不想再做別人命題裏的學霸了。

但 ChatGPT 的爆發,帶着大模型浪潮撲面而來,王小川自己和所有熟悉他的人,都覺得他是最適合 AI 時代的中國創業者之一。故事似乎和之前一樣,王小川成立百川智能符合所有人的期待,然後就是響亮的 AI 六小虎的稱號,以及大家在模型評分榜上的位置,產品 MAU 的數據、商業化 ARR 數字,等等。看起來王小川還是繞不開大家對於「學霸」的期待,有一堆必答題要去回答。

王小川自嘲,一度自己覺得百川成了三個公司:一個做模型,一個做 toB 商業化,一個做 AI 醫療。而王小川內心真正想做的,並非市場所期待的通用模型問題,而是「為人類造醫生,為生命建模型。」

王小川一度覺得這個命題,在迎合更多業界必答題的過程中,從原點變成了「遠方」,這讓他覺得很有問題。這種撕扯,最終以今年 4 月開始的大調整而和解。王小川做出了選擇:團隊從 450 人精簡至不足 200 人,迴歸扁平,迴歸專注。人數少了,團隊的「壓強」反而上去了,這讓他對於未來,也更有底氣和信心。

外界猜測這是「遭遇困境」後的被動收縮,唱衰百川的各種報道滿天飛,這可能是王小川創業這麼多年來被負面新聞包裹得最緊的一次。但是王小川本人選擇沉默、完全沒有回應。按照他的原話是「我需要的是跟自己的內心做鬥爭,而不是跟環境做鬥爭」。

直到 8 月 12 日,當王小川帶着百川全新的醫療大模型 Baichuan-M2 亮相後,外界才終於看懂了他沉默的這幾個月在做什麼。這款大模型的性能超過了 OpenAI 新近發布的兩個開源模型;而在閉源領域,它的能力也僅次於 GPT-5。但這還不夠。對王小川而言,他的目標,是在醫療這個垂直領域,實現對通用模型的超越。

這個時候,百川感覺上才真正變回了「一家公司」,而王小川也終於結束「一言不發」,願意坐下來和張鵬再次進行一場長談。

這更像是一次坦誠的覆盤,一次對過去兩年喧囂的總結。也是一次對上半年不少朋友「小心翼翼」的關心和擔心的回應。王小川覺得他現在的狀態很好,因為他不再需要回答別人強加的必答題,而是可以真正定義自己的問題,並給出他更銳利的答案。

以下為王小川與張鵬對話內容實錄,有編輯刪減。

01

「智能的高度」與「應用的深度」

張鵬: 最近 GPT-5 終於發布了,我們曾想象它會再次引領產業的大飛躍,但世界給予的反饋,似乎並不符合這個版本應該有的震撼。現在大家探討AIcoding 的熱情、以及感嘆 Anthropic 估值已經接近 2000 億美金的熱情似乎更高漲,你怎麼看這些現象?

王小川:這可能是美國激烈競爭格局下的必然結果。畢竟那邊牌桌上還有 Grok、Anthropic 等強勁的對手。值得注意的是,AI coding 確實也呈現了一個可能比 ChatGPT 擁有更好商業模式和數據飛輪的通向 AGI 的通道。

很可能,今天 OpenAI 正處於一個相對劣勢的階段,在競爭壓力下顯得有些倉促地發布了產品。所以,給人感覺有點「拉下神壇」了。但我覺得這不代表 OpenAI 就此沉寂,更不意味美國 AI 創新後繼無人。恰恰相反,這證明了其他競爭者的實力,他們正在激烈地爭奪王座。

張鵬:我們該如何理解這種現象?OpenAI 有做錯了什麼嗎?

王小川:從技術路線圖來看,我從一開始就更欣賞 Anthropic 的策略,尤其是它將代碼作為發展的中心,這條路是以 API 為中心,特別是深耕代碼能力。語言模型強化到代碼層面,就能夠賦能千行百業。

而 OpenAI 選擇是把重心放在一個 C 端的 App 上,

最初由 Ilya Sutskever 提出的「predict next token」(預測下一個詞元)開啓了大模型範式,沿着這條路走下去,代碼本應是可見的、必然的方向。但或許是因為 OpenAI 的「包袱」過重,什麼都想要,反而無法專注,也就難以找到最關鍵的軸心去突破。

當它需要服務 7 億用戶時,就無法將代碼置於足夠高的戰略位置。我認為這是一種路線圖上的風險。

我心中的 AGI(通用人工智能),其核心是代碼能夠自動運行。對此我有兩個邏輯:一個是從產業應用場景出發,例如造醫生;但從更極致的技術追求來看,代碼纔是中心。

因此,無論從產品形態還是技術路線圖來看,OpenAI 都沒有走在我期望的路徑上。

張鵬: Anthropic 的估值已經漲到了 1700 億美元。我記得你每次都會強調,「語言纔是智能的中軸」。所以「代碼語言」這個軸線上的高速發展已經開始了唄?

王小川:代碼,本質上就是一種更高級的語言。

最近 Geoffrey Hinton 也開始講,人類智力的核心在於「類比」。這正是我一直信奉的,語言的本質就是類比與推理。我之前反覆推薦侯世達的《表象與本質》,那本書用完整的篇幅闡述了這件事。

因此,數學是語言,代碼也是語言,而且是一種「可運行」的語言。它就像圖靈機一樣,能夠解決萬千問題。所以,真正的道路是清晰的:首先,通過人類語言理解常識、學會溝通;然後,掌握數學語言與代碼語言,從而征服理科與工科。這條路,我過去在很多場合都講過,從未改變。

今天代碼的快速崛起已經開始驗證其價值,更重要的是它的數據飛輪也已經高速啓動了。

其實代碼的終極用法,不是輔助程序員,而是它自己就能運行。今天所有類似的 Cursor 工具,本質上還是在輔助程序員。而一旦代碼能夠實現自我運行,AGI 也就到來了。我還記得多年前在知乎寫過一個帖子,標題是:「程序員是自己的掘墓人」。現在,這句話正在被驗證。

張鵬:以前大家對「智能的高度」特別充滿熱情,每次新模型的屠榜跑分都會被認真討論很久,但感覺今天 Coding 帶來了一個「應用的深度」和「智能的高度」可以一起前進的事情。未來「應用的深度」是不是會變得更被重視?

王小川:沒錯。單純的評測已經不夠,已經到了可應用的階段。

其實除了代碼的價值已經肉眼可見,今天大家對醫療的期待,也是與日俱增的。國內大家討論得偏少,但其實醫療正迅速從「非共識」走向「共識」。儘管 Anthropic 在代碼領域跑得更快,但 OpenAI 在今年 5 月發布了 Health-Bench,把醫療健康納入核心評測維度。在 OpenAI 的產品發布會上,「健康」與「醫療」被反覆強調。甚至在發布開源模型時,技術報告開篇第一章,就是闡述它在醫療領域的進展。

最值得玩味的,是在 GPT-5 的發布會上,唯一被請上台為它背書的,是一位癌症患者。

OpenAI 身負着服務 7 億用戶的巨大「包袱」,這迫使它必須超越純粹的技術敘事,走向一條「以人為中心」的路線。在這條路上,醫療是其無法迴避,且必須佔領的戰略高地。

張鵬:硅谷確實還在越來越熱鬧,但過去一段時間,大家都覺得國內大模型領域許多備受矚目的創業公司,也包括百川智能,似乎都變得「安靜」了。這背後有什麼共性原因嗎?

王小川:身在局內,我反而覺得這是一個極其自然的過程。

2023 年是歷史性的一年,資本的恐慌性湧入和對未來的無限暢想,是技術變革的必然序曲。這有點像 Gartner 技術成熟度曲線的規律,當期望膨脹到頂峯,現實與應用之間的距離必然會導致一個調整期。當人們發現技術突破未能立即轉化為應用爆發,熱情冷卻,行業便會安靜下來重新思考。

回答這個問題,必須從技術與環境兩個層面來看。技術層面,如果大家研究下 OpenAI 最新的開源模型,會發現它在基礎設施與工程化上的深厚實力,這不僅關乎算法。我們一度以為已經拉近的距離,現在又被重新拉開。我們期待國內同行在底層架構上持續追趕,而百川也會在醫療這樣的垂直領域,做出自己的貢獻。

然而,比技術差距更嚴峻的,是來自大環境的挑戰。美國頭部公司動輒百億美金的孖展,以及像 Anthropic 年化經常性收入(ARR)已接近百億美金的規模,這在國內目前都難以想象。說實話,在這樣的牌局裏,任何一家能夠「咬住」不掉隊,本身已是一件了不起的事情。

本質上,我們和美國存在一個「時間差」。當他們已經進入以 ARR 為核心的「摘果子」收穫期時,我們絕大多數人還身處圍繞基準測試(Benchmark)和參數的「模型內卷」階段。這種階段上的錯位,會直接導致「底氣」的缺失。

張鵬: 這種「看 ARR」與「看參數」的差異,根源在於技術,還是商業環境?

王小川:我認為是雙重疊加:既有技術追趕的壓力,也源於商業土壤的不同。

張鵬:那之前大家在模型上投入的熱情和資源,你覺得值得嗎?如果這是一場如此艱難的追趕?

王小川:我認為,這取決於一家公司的終極抱負。

如果你的目標是打造一個輕巧、敏捷的公司,那麼完全可以不自研模型。比如一個十幾人甚至幾個人的小公司,通過調用最優的第三方模型,完全有可能快速實現正向現金流,並獲得資本的青睞。

但如果你立志要成長為一個長期的、具有系統性影響力的大公司,那麼在模型層面的自主積累,就是一件不可或缺的事情。

02

重新變回一家「有自己命題的公司」

張鵬:最近投資圈都在「感謝」大模型公司「釋放了很多優秀人才」,讓他們看到了不少值得投,值得搶的新項目。百川的業務和人員調整好像也挺大的,這背後你是怎麼想的?

王小川:你肯定還記得 2023 年百川當時的策略就是「快」。快速入場、快速孖展、快速搶佔技術身位。這讓我們在高峯期一度達到 450 人。速度為我們贏得了有利位置,但也帶來了「思想無法統一」的後遺症。

許多人帶着對大模型的熱情,甚至是源於 FOMO 的恐懼,加入了百川,我們卻未能真正「捏成一股繩」。公司內部甚至自嘲,已經分裂成了做模型、做醫療、做商業化「三個公司」。

後來,我在全員信中也坦誠溝通了這件事:我們必須迴歸創業的初心——「為人類造醫生,為生命建模型」。

所以最近在組織上確實做了很多調整,直接說結果就是從 450 多人變成了不到 200 人,然後我們把管理層級從平均 3.6 級壓縮至 2.4 級,從今年 4 月到 6 月,花了兩個多月,我們完成了這次調整。你會發現,人數少了,整個團隊的「壓強」反而上去了,這讓我對未來更有底氣。我感到非常高興的是,最終留下的,是一支既有 AI 信仰,又對醫療抱有熱忱的團隊。

張鵬:當初的快速擴張,在多大程度上是被客觀的產業節奏裹挾?又在多大程度上,是因為自己主觀上沒控制好節奏?

王小川:我認為是「三七開」——三分客觀,七分主觀。

客觀上,在當時那個狂熱的時間點,想要完全抵抗住浪潮的推力,確實很難。但更深層的原因,在於我自己。我確實為了迎合媒體、迎合團隊、迎合外界的期待,做了很多「多餘的動作」。

比如,我對金融這類能快速變現的方向,內心並無真正的熱情。但當時有團隊想做,有股東感興趣,我就「從」了。現在回看,這本質上是自己當時的「心力」還不夠強大。而攤子鋪得越大,心力被稀釋得就越厲害。

張鵬:現在想想的話,當時有辦法更好的避免這種問題嗎?

王小川:我還真反思過,而且可能解法還真沒那麼複雜。比如當時如果我能堅持面試每一位新同事,情況會好很多。因為這個過程中就一定會讓自己「慢下來」、想清楚。創業者一旦只判斷和選擇目標,而不充分參與過程之痛苦,很多判斷就會出問題。

我看其實大家的節奏調整都差不多,我相信行業會迴歸理性,大家也終將更專注於自己真正想做的事。

對我而言,這次調整最大的收穫,是未來變得前所未有的清晰。因為我終於明白,真正的鬥爭,從來不是與環境的鬥爭,而是與自己內心的鬥爭。

張鵬 :前段時間因為這些調整負面報道滿天飛的時候,是不是有好多朋友給你打電話慰問?

王小川 :慰問是有的。但大家似乎都有些小心翼翼,大都不敢打電話,反正就是各種謹慎小心的關心我,說的問的都挺含蓄。

張鵬:你覺得大家為什麼要來小心翼翼的「慰問」你?或者說他們為你擔憂的是什麼?

王小川:估計是覺得我壓力大。之前,無論對我,還是對百川,外界都抱有某種期待。當百川的發展軌跡,沒有完全符合大家想象中那種高歌猛進的劇本時,可能一種低於預期的感受便產生了。我內心很清楚,媒體曾經給予了多少讚譽,當現實與預期出現偏差時,外界就會感受到同等程度的「失望」。

張鵬: 所有的媒體讚揚,本質上都是一種「預支的借款」。

王小川:特別對。要麼是消耗過往積攢的信譽,要麼是透支未來的承諾,但終究是要「償還」的。所以,外界的情緒,本質上是與你的發展速度和最終成績緊密掛鉤的。

張鵬:在那段時間裏,你本人真實的狀態是怎樣的?

王小川:說實話,我確實沒有焦慮。我非常感謝大家的關心。很多人曾將自己對技術的理想,部分投射在了我們身上。所以當百川的路徑看似「偏離」時,那種失落感是真實存在的。

而我之所以不焦慮,是因為我看到了大家沒看到的東西。

大家期待的百川,和我內心真正想構建的百川,其實存在一個錯位。早在 2021 年,甚至在創立百川的公開信裏,我就明確提出,我未來二十年的熱情在於生命科學和大衆健康。ChatGPT 的出現,只是讓實現這一目標的路徑變得更加清晰和可行。

但在 2023 年那個時間點,整個市場都沉浸在一種狂熱裏。無論是投資人、媒體,還是團隊成員,他們都帶着美國最前沿的模式作為對標,希望你做的跟美國一樣,因為那是被驗證過的、成功率最高的路徑。

在那種氛圍下,你去談醫療,是很難被聽進去的。所以,我們當時在某種程度上「迎合」了市場的期待,沿着大家都能看懂的「共識」路徑在走。

但當我們的探索開始深入,逐漸迴歸到醫療的時候,之前那些因大模型、AGI 加入的人,都會產生一種跟期待不一致的地方。

而百川在過去一年裏完成的最重要的一件事,就是經歷調整,真正迴歸到了我們自己對於未來的「意義感」和核心驅動力上。

張鵬:你真實「第一人稱視角」的投身大模型領域的起心動念是什麼?我很好奇在過去的幾年間,為什麼沒有去調整大家對你們的認知錯位呢?

王小川:當我決定下場時,是因為我真切地感受到了「模型」的力量。2023 年初,我第一次深度使用 ChatGPT 時,內心有兩種強烈的衝擊。

第一種,震撼。因為我之前專注於醫療領域,對最前沿的技術進展沒有那麼緊密地追蹤。一上手,我心裏就咯噔一下,意識到:天變了。我過往做輸入法、做搜索,每天都在和語言 AI 打交道,所以我能清晰地判斷,眼前的這個東西,和過去完全不是一個物種。

第二種,隨之而來的是一種失落感。我曾經也算是 AI 圈的中心人物,但那一刻,我發現自己想做的醫療事業,似乎與 AI 的主旋律,變成了兩條平行線。

後來,我很快就想明白一個事:今天的大模型,能不能被用來「造醫生」?

這個想法,讓我內心的兩條邏輯線索瞬間串聯了起來:

第一條邏輯:語言是智力的中軸。掌握了語言,就掌握了構建智能、乃至「造人」的關鍵。

第二條邏輯:醫生是醫療的中軸。構建了「AI 醫生」,就能掌握用戶、藥廠和科研的樞紐。

所以,技術上,我們在「造人」;應用上,我們則是在「造醫生」。因此,我們從基礎模型做起,因為你不可能依賴一個不開源的外部模型,去構建你的核心壁壘。

我的計劃始終是,超級模型裏要走到 AGI,超級應用則要去「造醫生」。但問題是,當時你向外界講述這個「超級應用」時,大家聽不進去,他們只能聽懂,或者說更願意聽「超級模型」的故事。

到了 2024 年,我們意識到,以百川的資源和國內的整體環境,你不可能同時在兩條戰線上無限拉長。從基礎模型到最終構建一個成熟的「AI 醫生」,這條路過於漫長,你不可能把所有事情都自己做完。

這就好比 2016 年 AlphaGo 出現時,我看得非常清楚,但這不代表我當時就有能力親自下場把它做出來。基於對能力和資源的判斷,我們決定,必須「聚焦」在醫療上。

張鵬:但這時候這種「錯位」就開始劇烈的釋放「應力」了?

王小川:對。在我看來,這是戰略上的「聚焦」;但在行業眼中,這變成了「放棄模型」、「管不住團隊了」……各種各樣的解釋都冒了出來,因為這不符合他們最初為你設定的那個「預期」。

張鵬:所以你是如何消化這件事的?好奇為什麼當時沒有出來說說話而一直保持沉默?是不想說?還是沒的說?

王小川:肯定不是沒的說,我有很多要說的,但說的對象可能不是行業和公衆吧。因為你首先要從內心接受一個前提:大家在不同視角下看到不同的東西,是正常的。

一旦你接受了這一點,就不會再有情緒上的內耗。我不是去說服每一個人,而是清晰地表達,然後找到那些真正聽懂了,或者願意花時間去聽懂的人,與他們並肩工作,這就足夠了。

我既不會因為外界的不理解而憤怒,也不會因此而動搖。我的價值,恰恰在於我可能比大家多看到了一些未來的可能性。同時,我的責任,是要去溝通和花時間「對齊」那些同樣懷有醫療夢想、並選擇留下來的人,為他們創造一個最好的工作環境。當你內心真正篤定你想要什麼時,這本身就是對自我的尊重,也是對團隊的尊重。

張鵬:所以這兩年,你最大的收穫是什麼?

王小川:我的第一個,也是最感幸運的一點是:我之前想做醫療的夢想,與大模型的技術突破,真正相遇了。

這就像我過去做互聯網的 20 年,本質上是擁抱了一個巨大的時代浪潮。沒有時代,個體的努力會緩慢而曲折得多。而 AI 的到來,讓「造醫生」這件事,突然有了清晰可行的路徑。

我們已然上桌,技術讓夢想有了「解」,身在牌局之中。我覺得是很幸運的一件事情。

第二個巨大的收穫,是我個人心境的成長吧。

早年做搜狗的時候,追求極致,無法容忍任何與我認知不符的東西,常常會因此陷入「為什麼會這樣」的執念,對內、對外都產生了很多不必要的攻擊和消耗。

而現在,我可以說,我達到了十年來心境最好的狀態——一種發自內心的平和。

當然,遇到做得不好的地方,我依然會直接指出,但不再是老闆對員工的指令,而是一種共創的狀態。我希望大家能真正地從內心走到一起,共同去成就一件事,這本身就是一次巨大的提升。

過去,面對這種局面,我的反應是憤怒——「為什麼事情會走向失控?」,進而產生對抗情緒;或者,是逃避——假裝看不見,期待它能自己變好。

而現在,我的選擇是:面對問題,解決問題。

張鵬:我記得你之前提到,你不喜歡學霸的標籤,是因為學霸本質上是要把別人出的題都回答得很好,但其實你想解自己的題。所以百川這次算是終於大聲喊出「自己的議題」了唄?

王小川:沒錯。創業過程中,一旦有了投資人,一旦置身於某種行業共識之中,你很容易就又回到了一個「公共題庫」裏。對我而言,那意味着重蹈覆轍,回到過去那種狀態,而那並非我真正熱愛的事情。

比如,「對標 OpenAI」,這就是一個擺在所有人面前的「公開考題」。我們也很習慣性地去「應試」,去解答這道題。

直到今年 4 月,當我明確提出「為人類造醫生,為生命建模型」的時候——這纔是我們為自己出的題目。

張鵬:2023 年,國內大模型賽道的玩家,拿到了大額孖展。但今天,孖展環境會如何影響這些公司?

王小川:2023 年,資本確實給了一波相當可觀的支持。這其中不僅有美元基金,也有來自阿里、騰訊這類產業資本(CVC)的加持。到了 2025 年,我認為資本環境的不確定性會顯著增加,獲取支持的難度會大得多。

相比之下,美國的資本支持力度依然非常大,這就形成了一種「比較優勢」。在這種優勢下,差距可能會被進一步放大。因此,必須要思考:當中國的資本支持不再充裕時,該如何走下去?

張鵬:「造醫生」是一件複雜且需要長期投入的事。你賬上的資金能為百川智能提供多長的「安全區」?

王小川:我們現在的安全期,長到即便公司完全沒有收入,也可以支撐 120 個月。所以現在要思考的不是安全問題,而是如何有效的把人和錢變成進步和結果的效率問題。

所以你就理解我們近期的調整,確實不是基於壓力而做出的被動選擇。這是一次發自內心的主動決策,我覺得主動選擇砍掉那些我們不想再做的事情,就是一次比再融一大筆錢更有成果的進展。

03

為什麼「造醫生」比追求智能高度,

要複雜得多?

張鵬: 百川近期發布的 Baichuan-M2 模型,表現如何?

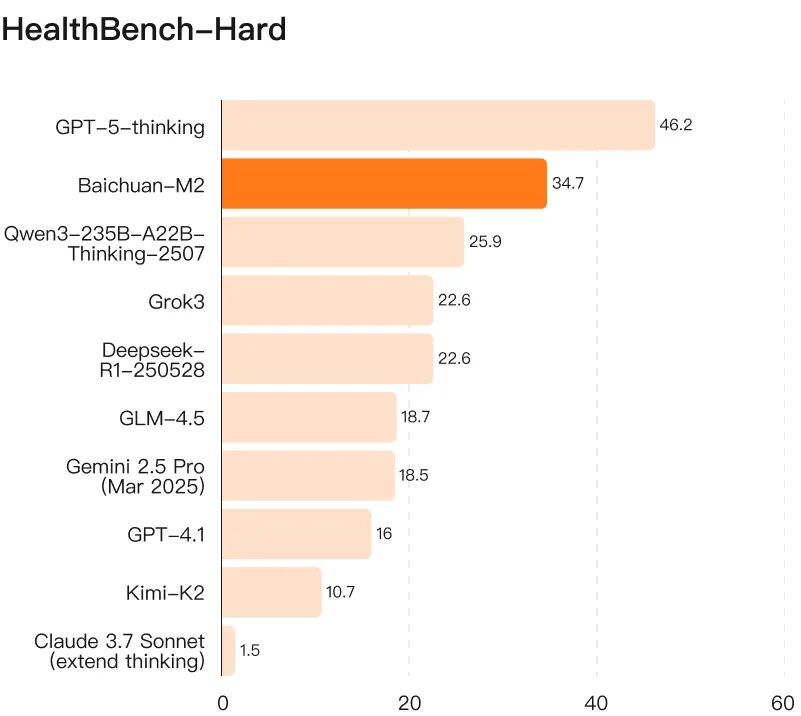

王小川:可以說,Baichuan-M2 是目前全球最頂尖的醫療開源模型,性能甚至超越了 OpenAI 新近發布的兩個開源模型。在閉源領域,它的能力也僅次於 GPT-5。

OpenAI 近來在醫療領域的投入有目共睹。他們新發布的 120B 和 20B 兩款開源模型,已經顯示了深厚的基礎設施與工程實力。

在其 GPT-5 報告中,醫療也是重要部分。OpenAI 強調自己的模型是全球唯一在 Health-Bench(Hard 模式)評測集上得分超過 32 分的,而 Baichuan-M2 的分數是 34 分。同時,在Health-Bench(標準版)評測中,目前全球也僅有我們的模型與 GPT-5 突破了 60 分大關。可以說,在醫療 AI 這一垂直領域,我們已達到世界級水平。

我們原計劃在 8 月下旬,與技術報告一同發布。但 OpenAI 此次不僅是近三年來首次重返開源,而且將焦點對準了醫療。我們內部研判,這是一個關鍵節點,是時候拿出我們的成果,與世界頂尖水平進行一次正面的較量。

在中美科技競爭的宏觀背景下,我們必須承認差距客觀存在。因此在醫療這一關鍵領域,我們選擇開源 Baichuan-M2,不僅是為了讓外界對百川的實力有更透明、更深入的認知,更是希望為中國整體的 AI 創新生態提供一份力量。

此前的 M1 模型,我們雖已在醫療領域有所佈局,但尚未完全聚焦。因此,M2 的發布意義非凡——它標誌着百川的戰略重心,從「全線出擊」轉向「聚焦醫療」後的第一次亮相。

張鵬:在這個時間點發布 M2 模型,本質上是讓大家重新認識百川。你會如何定義百川真正要做的事,以及你們在技術路線上的成長目標?

王小川:我們要在模型層面,做到醫療突出,同時通用能力保持在第一梯隊。

這其實是我們一直以來的一個念想,但在過去,坦白說,「醫療突出」這一點我們是沒能完全做到的。而今天,我們開始真正地做到了。

這相當於我們「換了個身位」。過去,我們和大家在同一個戰壕裏,在各種通用大模型的排行榜(比如 MAU)裏打滾,試圖在混戰中找到自己的定位。而現在,M2 的發布,是我們找到自己新定位之後的第一次正式亮相。

接下來,在今年內,我們會陸續發布面向醫生和普通用戶的產品。

所以,我們規劃了清晰的三條產品線:基礎模型、醫生端產品、大衆端產品。今天的 M2,只是我們宏大計劃中的一個起點。

張鵬: 今天我們看到,像 GPT-5 這樣的通用模型,延伸到醫療時表現得很強大。而百川選擇聚焦於醫療,做出了一個開源的、在性能上「接近」它的專業模型。這個時候,專用模型的獨特價值是什麼呢?

王小川:我們的目標,並不僅僅是「接近」,而是要在醫療這個垂直領域,最終超越通用模型的能力。

畢竟醫療不像數學或物理,僅僅依賴邏輯和公式。醫療知識體系中,既包含嚴謹的邏輯推理,也融合了大量獨有的醫學認知,甚至深受政策、法規和臨床指南的影響。

當然,現階段去和大家反覆爭論我們「如何」做到這一點,大家也聽不進去的。只有當我們做到,並且是持續地做到,大家纔會回過頭來,重新審視並認同我們當初的想法。

這讓我想起了當年深度學習領域兩條著名的技術路線之爭:Bert 和 GPT。當時,Google 憑藉其巨大的品牌影響力和行業地位,力推 Bert 路線,整個學術界和產業界幾乎都聞風而動。大家為什麼相信 Bert?答案很簡單——「因為它是 Google」。直到 OpenAI 的 GPT-3 足夠好後,大家才猛然回頭,重新認識並相信 GPT 路線的巨大潛力。

張鵬:能否幫我們理解一下,以「造醫生」為目標,為什麼比單純追求「智能高度」,要複雜得多?

王小川:今天的模型,普遍缺乏「提問」的能力。它們的核心是「解題思路」——你提出問題,它給出答案。這或許並非模型發展的核心方向。

其次,像「減少幻覺」是所有大模型共同的課題,但在醫療領域更嚴肅,因為它直接關乎生命健康。我們追求的是「循證醫學」,模型必須能精準、可靠地調用外部知識庫來支持它的每一個判斷。

而這些需求,既不完全在當前通用大模型廠商主攻的技術路線圖上,也無法用現有的技術範式完美解決。這就是我們的機會所在。

更進一步,當模型要真正落地為產品時,你還必須解決一系列應用層的問題:如何符合當地的政策法規?如何融入人文關懷?如何通過 Agent 架構將其能力進一步提升?

這是一個全鏈路的工程。我們不僅要在底層模型上做得比通用模型更好用,還要在上面疊加厚重的應用層開發,才能最終交付一個真正「可用」的產品。而這些,恰恰是通用模型公司缺少的。

張鵬:在你看來,要「造醫生」,還有哪幾個最關鍵、最核心的問題,是目前行業沒有解決,百川正在做的?

王小川:首先,就是我們剛纔提到的「提問」與「幻覺」,我們正在做,這是一部分。另外,一個「好醫生」,遠不止於此。它要有記憶力,能記住你的病史。同時,醫生不僅要與患者溝通,更要懂得如何與患者家屬溝通,理解並處理這些複雜的人際關係。這些是通用模型在設計時根本不會去深入思考的問題。

所以,我們的路徑是:在底層,死磕「提問」與「循證」;在應用層,則要賦予模型更好的記憶和對關係的理解。

張鵬: 你其實是在智能的高度之上,疊加了多個嚴苛的約束和目標?

王小川:對。甚至我們還可以繼續向下延伸,比如在慢病管理和長期健康追蹤等場景中,都存在着大量的技術問題和用戶需求洞察需要去解決。

04

AI家庭醫生,將比無人駕駛更早到來

張鵬:從你的視角看,從技術基本就緒,到我們每個人都能擁有一個AI驅動的私人家庭醫生,這條時間線你會如何預期?

王小川:我認為,它會比無人駕駛更早到來。

張鵬: 這個判斷很有意思。為什麼?

王小川:我們明年(2026 年)會推出大的版本迭代,它的技術成熟已經肉眼可見。

將造醫生與無人駕駛對比,有很多相似性。因為大衆普遍認為,他們都與生命安全直接相關的,都很棘手。

但相比無人駕駛,造醫生更容易落地,第一個是因為無人駕駛並非絕對剛需,沒有 AI 司機,你依然可以自己開車。但醫療不同,沒有醫生,你自己無法給自己看病。

第二個是,無人駕駛的「人機協同」問題。我們知道,測試無人駕駛汽車的安全員,需要時刻保持精力高度緊張,隨時準備接管,其勞動強度遠超普通司機。因為一旦系統失靈,留給人的反應時間可能只有短短兩秒。

但 AI 醫生和人類醫生可以形成非常高效、安全的分工協作。AI 給出的診斷報告或治療方案,可以由人類醫生進行最終審核。更重要的是,在廣闊的院外場景,AI 醫生完全可以獨立工作,因為它不直接涉及開具處方。

這裏,我們內部有一個洞察:能夠改變用戶行為,就是在創造價值。價值不一定只體現在「診斷」和「開藥」。

比如,當好幾位醫生給了你不同的建議時,你該聽誰的?當你家人生病時,你是否應該立刻送往醫院?這些大量的、關鍵的決策,本身就蘊含着巨大的醫療價值。在這些場景中,AI 醫生可以獨立發揮作用,甚至無需人類醫生配合。

張鵬:我們此前曾用自動駕駛的 L1 到 L5 等級,來類比「造醫生」的過程。今天,你對這個分層有新的迭代與思考嗎?

王小川:今天我確實有了一些新的思考。過去我們套用自動駕駛的邏輯:L1 仍需人工主導;L2 能在單任務上獨立工作;L3 轉為機器主導、人類輔助,並處理多任務(如同時開具處方和撰寫病歷);L4 則基本實現全程自動化,人類僅作為監督。

這個分層邏輯,本質上仍是從單一維度,即機器自身的能力來劃分的。

但我今天認為,醫療的演進需要引入額外的維度,比如場景,院內還是院外?「院外」場景,就像是「低速無人駕駛」。這個市場空間廣闊,需求雖不像院內那樣要求「一錘定音」式的高精尖,但其輔助價值巨大。

第二個新維度,是「關係」。醫療決策不僅是面向患者,更需要與家屬溝通,這其中蘊含着深厚的人文關懷。我們常說一個詞叫「嘴替」。比如,子女直接勸說父母關注健康問題,他們可能不聽;但換成醫生的身份,他們聽從的意願會顯著提高。

張鵬:最近,大廠們紛紛開始佈局AI醫療。你覺得百川智能又進入他們的射程之內了嗎?

王小川:我們做的是完全不一樣的事。第一個,我們的目標是「造醫生」,而不是一個簡單的「健康顧問」。

其次,把產品形態做成一個小程序或一個 APP,不是醫生應該有的形態。醫生,就應該有醫生的形態。當你把它做成一個 APP 時,用戶潛意識裏就已經不把它當「人」看了。 這裏邊一個是關係,一個是使用習慣得一致。今天,行業裏絕大多數公司在做 AI 醫生時,其核心訴求依然是「降本增效」。他們把 AI 當成一個提升效率的工具,嵌入在原有的 APP 邏輯裏,追求的還是日活躍用戶(DAU)之類的指標。他們沒有把 AI 當成一個「人」來看待。

張鵬: 你提到,明年我們或許就能親身體驗到「百川造醫生」的進展。能否提前描繪一下,我們應該抱一個怎樣的「正確預期」?

王小川:我相信大家都能想象擁有一個私人醫療顧問的場景,這似乎是行業的共識。但屆時你會發現,百川的思路與市面上其他做 AI 醫生的公司,截然不同。

但我最近還是進步了一點,覺得預期管理這件事最簡單的方法就是做到再說,所以我現在就先不講太多了。

張鵬: 我猜想,你的最終目標是讓服務直達用戶和家庭,而非僅僅嵌入醫院的某個流程體系?

王小川:是的。我們的第一步是先進入醫院體系,獲得專業的認同與背書。到明年,我們就會將服務直接推向消費者(C 端)。