中報發佈前,叮咚買菜(DDL)在7月下旬的上海,舉辦了一場以「共生、共創、共鮮」為主題的供應鏈生態峯會。

叮咚買菜創始人兼CEO梁昌霖面對數百家供應商,首次系統闡釋了公司的「4G(Four Good)戰略」——聚焦「好用戶、好商品、好服務、好心智」。

在阿里巴巴(09988,以下簡稱「阿里」)、美團(03690)、京東(09618)等巨頭掀起的即時零售大戰中,「孤立無援」的叮咚買菜,試圖用源頭供應鏈佈局、AI大模型降本增效與「商業模式」出海,為2025年一季報的「縮水」盈利講個新故事。

「總得乾點啥吧。」一位業內資深人士分析稱。

「大戰」抽身的無奈

成立之初的叮咚買菜,曾與每日優鮮並稱前置倉「雙雄」,但兩者命運在2022年分道揚鑣。

每日優鮮因資金鍊斷裂轟然倒塌,叮咚買菜用一場戰略收縮啓動自救轉型。2021年,梁昌霖在財報會上提出了「效率第一,適當考慮規模」的口號,將戰略從「規模優先」調整為「效率優先」。

這一決策的直接體現是大規模收縮戰線。

2022年,叮咚買菜毅然關閉天津、廈門、成都等10餘個城市站點,並完全撤出西南市場。2024年1月,叮咚買菜又關閉了廣州27個站點、深圳11個站點。至2025年,其覆蓋城市縮減至25個,其中超過一半都集中在江浙滬。

戰略收縮背後是殘酷的成本邏輯。以2024年關閉廣州27個站點為例,這一舉措使華南區域減虧60%,而省下來的資源,公司都投入到最具優勢的長三角地區。

這和阿里旗下的盒馬戰略調整似乎有異曲同工之妙。

盒馬X會員店上海森蘭商都店日前傳出將於8月31日閉店的消息。這意味着,盒馬在9年間嘗試12種業態,目前僅盒馬鮮生和盒馬NB被保留。

但不同的是,盒馬閉店是主動調整的取捨;而叮咚買菜收縮,則更多資源集聚的無奈。

盒馬CEO嚴筱磊2024年底內部信中明確,盒馬將「All in」盒馬鮮生與盒馬NB,還定下3年內GMV破千億元的目標。前者繼續加密一二線城市覆蓋,後者通過低價高頻商品擴張。3月初,盒馬進一步披露戰略規劃稱,盒馬鮮生今年將計劃新開100家門店、進駐幾十個城市。

叮咚買菜財報顯示,2024年,公司實現GMV255.6億元,同比增長16.3%;收入實現230.7億元,同比增長15.5%,首次實現了全年GAAP標準下的盈利。在Non-GAAP標準下,2024年四季度實現淨利潤1.2億元,同比增長6倍以上;GAAP標準下也實現了0.9億元淨利潤,淨利潤率1.6%。

但稍微好起來的日子轉瞬即逝。雷遞網報道顯示,叮咚買菜2025年第一季度淨利1.7萬元,淨利潤率0.1%;經調整淨利為3030萬元,淨利潤率0.6%;雖然叮咚買菜已連續10個季度實現Non-GAAP標準下的盈利,並且連續5個季度實現GAAP標準下的盈利,但無論盈利額還是淨利潤率,聊勝於無。

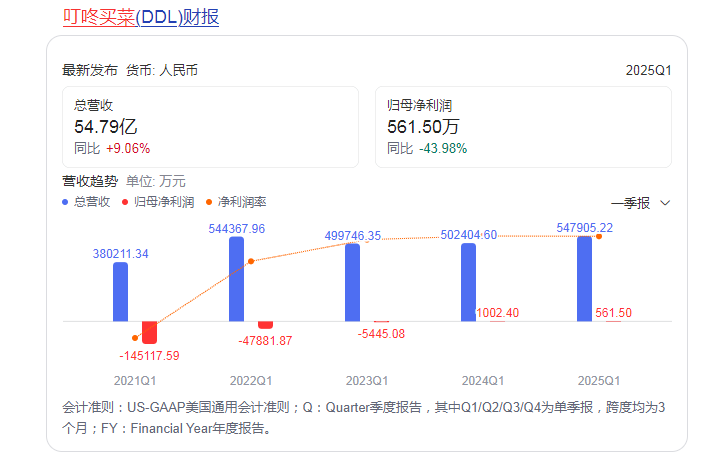

叮咚買菜近五年一季報(數據來源:百度股市通;下同)

也正是深知公司沒有巨頭做靠山,叮咚買菜CFO兼叮咚穀雨董事長王松明確表示:「如今的市場大環境中,我們更應趨於理性,叮咚也不會再參與價格戰。」

互聯網領域,欲做平臺,先做規模。叮咚買菜舍規模而取利潤,在即時零售大戰補貼動輒百億元級的情況下,其戰略選擇能維持多久、效果如何,中報有望透露更多信息。

供應鏈套「殼」AI

多年來,叮咚買菜一直講述其供應鏈故事,但在營收規模體量不夠大的情況下,供應鏈的穩定性其實存疑。因為叮咚買菜的「友商」,沒有一家不知道供應鏈的重要性,且家家都是做供應鏈的「老手」。

京東創始人劉強東「618」受訪時稱,京東無論做什麼,都是瞄準供應鏈。為此,京東發動外賣大戰,先是招募「品質堂食」供應商,提供加盟時限內的免佣金優惠舉措;然後通過為外賣騎手提供「五險一金」,解決配送運力;然後京東App上線入口,提供百億元消費者終端補貼。具體到與叮咚買菜相近的七鮮小廚上,劉強東甚至10億元招募百名餐飲配方合夥人,投資佈局炒菜機器人等。

美團更是做供應鏈的高手。700多萬騎手國內霸榜,快驢進貨、5000+外賣衛星店、浣熊食堂、3萬間閃電倉、放棄美團優選集中資源到小象超市,沒有哪一項不是即時零售供應鏈大戰的關鍵。

阿里亦然。先是旗下餓了麼快速反應,緊跟京東和美團;4月底,突然宣佈淘寶參戰,由淘寶聯合餓了麼、飛豬,推出500億元補貼預算。直接由被動防禦轉為主動出擊之外,內部進一步打通阿里旗下的用戶大賬戶體系;盒馬作為「後手」,何時參戰,則視「戰局」需要。

巨頭們的真金白銀面前,叮咚買菜無奈只能給自己的供應鏈故事,套個AI的「殼」。

叮咚買菜供應鏈生態峯會透露的消息顯示,早在2020年,叮咚買菜開始全面推行機器學習;2023年到2024年,進入深度模型。2024年下半年開始,叮咚買菜逐漸開始用上大模型,2025年則是以大模型重構全鏈路。AI賦能,令叮咚買菜構建了從農場、基地、供應商到城市分選中心,再到前置倉,最終通過騎手送達消費者的完整業務鏈條。

最終,在叮咚買菜CTO蔣旭主導下,叮咚買菜的數字化系統將全鏈路損耗率從行業平均8%壓縮至1.5%。

鯨商透露了叮咚買菜數字漁倉的更多細節。

為了增加供應鏈掌控力,叮咚買菜戰略投資了慶漁堂,在浙江建造了生產基地,實現了水產產地倉、暫養倉、吊水倉、銷售倉一體。慶漁堂數字漁倉會實時檢測水質、溶氧等指標,精準地調控養殖環境。「活水吊養」工藝,把魚放在循環流動地清水槽池中養10天,不投餵人工飼料。這項工藝能讓魚肉蛋白質含量提升15%以上,脂肪含量降低約20%。

捕撈前,慶漁堂還會進行魚病、藥殘檢測,隨後進行初加工,通過物流向前置倉輸送冰鮮、活鮮、加工品,最終再由騎手送到消費者的手中。全程溯源、精準運營、以銷定產。一條魚從水中到餐桌,完成了從靠經驗到數字化的轉型。

這樣的「訂單農業+供應商綁定」模式,也讓王松認為叮咚買菜盈利並非靠「省出來」的短期效應,而是「結構性優化」的結果。

值得指出的是,為了將「商品思維」深度貫穿公司血脈,叮咚買菜在組織架構上打破部門壁壘,將商品開發中心拆分為10個獨立事業部,由CFO、CTO等高管直接帶隊。譬如,CFO王松兼任水果事業部負責人,CTO蔣旭轉向負責蔬菜與豆製品,其他副總裁則主導冷凍日配、快手好菜等重點業務模塊。

據鯨商報道,這套「科技狠活」,叮咚買菜還啓動了海外佈局,希望把生鮮供應鏈能力帶向海外,以讓自身已經形成的供應鏈優勢,去複用、去創造更多增量,從另一種方式輔助規模增長。

被隱掉的「外包」

供應鏈、AI、出海,所有的細節悉數提及,但在最為關鍵的倉管和騎手環節,叮咚買菜卻「隱形」了。

財中社2024年11月注意到,2024年9月23日,北京豐臺長辛店鎮叮咚買菜門店42歲的倉管員蔡永,被發現在出租房內不幸去世。家屬收集材料進行工亡認定,卻在確認勞動關係時遇到了難題——蔡永沒有與叮咚買菜簽訂勞動合同,而是與第三方公司杭州雲千鬥科技有限公司(下稱「雲千鬥」)簽訂了《自由職業者服務協議》。雲千鬥表示,蔡永的死亡不適用工傷,也無法證明與公司存在直接關聯,但可以出於人道主義賠償幾萬元,具體金額可以協商。

財中社瞭解到,直至當下,蔡永的身故賠償也未解決。當事雙方已然進入法律程序,26日下午開庭。

「最早的時候,就說給幾萬塊錢了事,出於人道主義。我們氣不過。然後媒體曝光後,他們有了壓力,然後說給20萬元。但是(蔡永)家裏還有兩個孩子,都還在上小學;還有兩個老人,這點錢解決不了什麼問題。就沒有同意。對方讓我們走法律程序,他們配合。」蔡永家屬告訴財中社。

蔡永家屬方認為,爭議主要來自兩點。

其一,蔡永到底是為誰工作?家屬一直認為是在為叮咚買菜工作。因為在叮咚買菜的工作場所,穿的叮咚買菜的衣服,使用的是叮咚買菜的各種工作App系統。但出事後,叮咚買菜說不是他們的員工。第三方公司雲千鬥說,死者和他們簽署的是一份自由職業者協議,是自由職業者,和叮咚買菜毫無關係。

其二,家屬懷疑是連續加班導致過勞死,要求叮咚買菜提供考勤記錄、加班記錄和最後的影像資料。但是在死亡當天,所有工作的App軟件被禁用。叮咚買菜和第三方公司都不給提供。在警察幾次協調下也拒不提供。

財中社注意到,參考叮咚買菜財報2024年僅約1.6%的淨利潤率,叮咚買菜如果不將倉管、騎手等大量人力通過第三方公司解決,僅該部分員工的「三險一金」,很可能就將吞噬掉公司的微薄利潤。

在當下的即時零售大戰中,京東、美團、餓了麼已經紛紛表態為騎手提供「五險一金」,與叮咚買菜「沒有勞動關係」卻為其工作的「自由職業者」蔡永,去世已近11個月,賠償仍未解決。誰會為他的去世負責?

(文章來源:財中社)