不知道大夥有沒有覺得,街上的車動力有點 「 通貨膨脹 」 了?

過去人們對於大馬力車的理解還是 400 匹以上、零百加速能用 4-5 秒完成、以及擁有不太敢看的售價。即使用上了最昂貴的材料和最精密的結構,也 「 只能 」 讓動力將將超過 1000 匹。

布加迪 1578 匹馬力旗艦 Chiron 最終版

可到了現在,都不說馬力了,400kW 以上的峯值功率( 1kW≈1.36 匹馬力)已經是家用電車的標配,1000 匹馬力以上的四門電車甚至不要 30 萬就能拿下。

五十多萬,之前只能夠上 BBA 的中大型轎車,現在卻可以擁有一台有着最高 1548 匹馬力的性能猛獸:小米 SU7 Ultra ,放在過去基本就是天方夜譚。

這種趨勢,一方面意味着 petrol head 和改裝粉們期待已久的 " 性能平權 」 正在成為現實。

大馬力不再是豪華車的專屬,人們可以更容易的享受到高性能帶來的駕駛樂趣,以及它對駕駛安全的巨大提升( 超車、緊急避障和高速匯入,高性能在這類場景下有着極高的安全上限 )。

但在另一方面,駕馭大馬力,其實並不是一件容易的事。

油車時代的 「 大後超 」 往往都以難以馴服著稱,我們也能不時看到超級跑車因為失控而引發的事故。

而當這些原本昂貴、小衆的高性能開始越來越多走進我們的生活,一個很簡單,但也非常值得車企和人們深思的問題出現了:

人們應該做些什麼,才能更安全的駕馭這些性能猛獸呢?

可能有很多朋友會說,動力暴漲本身其實並不可怕,真正有問題的是那些管不住右腳的駕駛者。但其實,駕駛高性能車需要的可遠不止是會開車這麼簡單。

因為大馬力車型往往有着誇張的輪上扭矩,電車還有着更大的車身重量,非常容易突破輪胎的抓地力極限導致打滑。頻繁的高速制動,也會讓制動系統的溫度上升導致熱衰,讓剎車的力度下降。

很多家用車上習以為常的操作,放在它們身上甚至都不成立。比如你想拐彎,車卻在往前走。你想起步,車子卻在原地打滑,甚至你踩剎車,車子都不會明顯減速。

高性能車常見的起步打滑

你可能會問,車上的各種電控系統之間通過精密的相互配合,不能把車輪從打滑失控的邊緣拉回來嗎?

經驗豐富的駕駛者通過對輪胎極限的精準感知,不能把車身姿態控制在安全範圍內嗎?

理論上確實可以,但事實是,電控系統的能力大都有限,人羣中也鮮有訓練有素的專業車手。

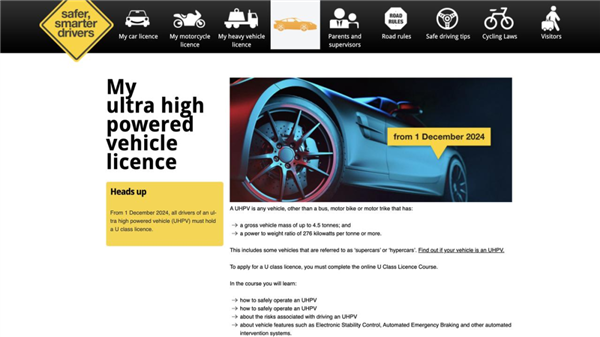

也是因此,諸如南澳大利亞、日本和歐洲等地區,甚至還專門搞出了大馬力機動車的專精駕照。為的就是用更高的能力要求,來提高駕駛大馬力車型的擁有門檻,讓道路變得更安全一點。

南澳大利亞的超高動力車型駕照申請

昂貴且小衆的超級跑車尚且如此,能讓更多人擁有更強動力的電動車們,面對的情況顯然更加棘手。

而對於如今的新能源車企們來說,開頭那個問題,本質上其實是怎樣才能在保證安全的前提下,讓人們最大限度的感受到電驅技術的進步。

這是個很有意思的問題,也能看出很多車企對於用戶和產品的態度是啥樣的。

有人選擇讓馬力獨自暴漲忽略其餘的安全考量,有人選擇讓電車的馬力和油車保持一致美其名曰 「 油電平權 」 。

當然也有車企選擇了用更嚴苛的開發流程、更極端的性能驗證和更高的標準安全打造產品,讓人們能更安心的享受到技術進步應該帶來的樂趣。

今年 4 月份,小米SU7 Ultra的原型車在德國紐伯格林北環賽道,用 6 分 22 秒 091 的成績刷新了自己之前的紀錄,成了紐北總圈速榜的第三名,僅次於兩台怪獸級別的原型車:保時捷 919 hybrid evo 以及大衆 ID.R 。

幾乎是在同時,小米 SU7 Ultra 的量產版車型也同樣刷新了紐北紀錄,用 7 分 04 秒 957 超越了魏斯阿赫套件的保時捷 Taycan GT ,成了紐北最快的量產電動車。

慶祝成績之餘,也有不少質疑和不理解的聲音出現。說賽道上的成績離日常生活太遠,刷出來的成績除了用來營銷,沒有實際性的作用。

但其實,成績本身僅僅只是賽道刷圈附帶的獎勵。

對於車企而言,上賽道的作用更像是參加一場極其嚴格的考試。它能暴露出一台車上最小的缺點,催生一般路測時看不出的問題,當然,也能讓通過考試的產品擁有遠超普通家用車的性能。

這其實也很好理解,雖然跑賽道看着只是沿着一條路一直開,但類似紐北這樣能承接國際賽事的賽道,大都距離很長、落差很大、彎道很多。一圈下來,往往需要車輛在很長一段時間內不停地轉彎、加速以及制動。

紐伯格林北環賽道

這對於車上幾乎所有子系統和零部件,都是非常嚴格的考驗。

比如驅動系統在長時間高負荷運轉之後,會不會出現過熱和功能失效?制動系統會不會因為頻繁摩擦導致熱衰或者剎車失靈?連續的顛簸和震動,又會不會讓車上的緊固件和橡膠件鬆動或者脫落?等等等等。

裏頭任何一個單拎出來,對於日常開車都是非常少見也非常危險的情況。

而賽道則是把這些所有集中到了一起,在短時間內做高強度的測試。一個設計上的疏漏,或者材料性能上的短板,放大到賽道上很可能就是失控上牆。

也是因此,國際上主要的車企們在測試自家的高性能車型甚至是部分家用車時,都會選擇在紐北這樣的賽道做最終的可靠性驗證。

紐北測試車,有眼尖的猜猜嗎

這還只是測試,如果想要和小米一樣做出成績,就更要把車子的細節打磨到極致。一次過熱保護不僅會損失幾秒的成績,還可能會永久損壞車子的動力系統。而在賽道的世界裏,一秒甚至是半秒都是勝敗之間的差距。

成績背後的故事比成績更有含金量,這也是為啥那些從賽道里殺出來的跑車品牌總能被人們奉為傳奇。

這時候再回過頭看小米 SU7 Ultra 的成績,我們就能知道小米對於 「 馬力安全 」 的理解是怎樣的了。

就像一個奧數冠軍再回去做初高中的數學題一樣,在成為紐北最速之後,大馬力車型平時可能出現的操控問題,對它來說已經沒有太大難度了。而更受控的大馬力,也能讓日常的駕駛變得更加安全。

就比如說最常見的輪胎打滑問題,小米 SU7 Ultra 的方案就是用賽道級別的軟件和硬件,最大限度降低打滑失控的風險。

這裏頭就包括了小米和博世深入合作與精細標定的 ESP 系統,二者基於小米 SU7 Ultra 建立了精準的動力學模型,在面對打滑風險的時候可以更好的控制車身姿態。

再加上前後三電機的動態扭矩分配技術,小米 SU7 Ultra 可以主動且有效的防止起步打滑以及過彎時的推頭甩尾。

同時,很多電車容易打滑很大程度也是因為輪胎的規格不夠高,扛不住更大的車重和扭矩。

也因此,小米和倍耐力一起研究了小米 SU7 Ultra 最合適的輪胎配方和尺寸,最終定製出了前 265 後 305 寬度的高性能 P ZERO 輪胎。即使是在平時最危險的溼滑路面上,也能提供充沛的抓地力。

仔細看小米 SU7 Ultra 輪胎側面的這個 XM 標識,指的其實就是這是小米的專用輪胎。

而為了讓電車更重的車身在過彎時姿態更加穩定,不至於一拐彎就發生大幅度的側傾或者重心轉移,小米 SU7 Ultra 懸架結構上,採用了閉式的雙腔空氣彈簧以及高性能的可變阻尼電磁閥減振器。

通過工程師在紐北賽道不斷的調校與打磨,它能在過彎時跟一台軌道車似的始終和地面平行,牢牢的吸在地上,讓車身始終按照預期的方向行駛。

經常開車的兄弟應該都知道,這句話對於大馬力車型的含金量。

而在擁有這些賽道級的軟硬件後,小米 SU7 Ultra 不僅能讓性能變得更加極致,也能讓日常的駕駛變得更加從容,成為駕駛者們更堅實的後盾。

就比如高速巡航的時候前面的貨車突然發生了爆胎、貨物發生了掉落,普通的家用車可能會躲閃不及導致損失,但小米 SU7 Ultra 卻可以進行強有力的制動和靈活的躲避;

比如某天想要去跑跑山,普通的家用轎車可能在山路上又晃又暈,體驗不到駕駛的樂趣。但小米 SU7 Ultra 卻能在連續的彎路上平穩行駛,帶來穩定攻彎的快感。

如果某天心血來潮,想要去賽車場裏合法的爽一把,普通的家用車可能一圈都堅持不下來,但小米 SU7 Ultra 卻能解鎖自己的完全體形態,不僅能帶來紐北同款的駕駛體驗,更重要的是各種性能不會輕易衰減,更可靠也更安全。

車上自帶的賽道大師 App 也能通過 10Hz 的刷新率精準的記錄車速和行駛軌跡,在之前挑戰上賽圈速紀錄的時候,它和與 F1 賽事計時器之間僅僅只有 0.01 秒的誤差,可以更精準的記錄每一次衝線。

即使是拋開所有的動態需求不談只看日常通勤的表現,小米 SU7 Ultra 的賽道經歷也會帶來不小的影響。

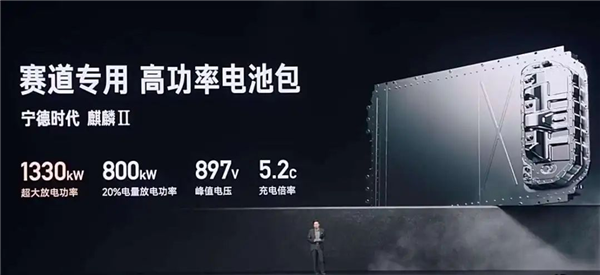

比如在擁有了賽道級別的熱管理能力之後,小米 SU7 Ultra 對於電驅系統的發熱控制能力就十分強大。

這一方面可以減少電機和電池因為發熱浪費的電量,讓這台有着三電機 1500+ 匹馬力的怪獸做到了百公里綜合電耗只有 16.5 度左右,和很多雙電機甚至是單電機的家用電車持平。

另一方面,夠強的散熱能力也可以很好的改善高溫高負載時的用車體驗。即使是大夏天的時候在露天超充樁充電,車裏空調的製冷效果也能始終保持給力。

說白了,在小米的眼中,大馬力車型和道路安全之間並不是完全矛盾的。

從賽道這樣嚴酷場景裏歷練出來的產品,可以憑藉更好的素質、更高的上限,幫助人們更好的駕馭大馬力車型,享受動力技術進步帶來的情緒和體驗價值。

我覺得這也是小米一直刻在基因裏的,始終在做的事情。

手機時代,小米用 1999 的旗艦機做到了智能化的平權;智能家居時代,小米用豐富的 SKU 和親民的價格,做到了科技的普惠。

如今的小米 SU7 Ultra 和小米 SU7 一起,不僅讓油電之間實現了性能平權,更讓不同馬力的車型間實現了安全的平權。而這在我看來,也是小米 SU7 Ultra 對於如今的電車行業而言最大的價值。

每次技術浪潮的到來都會帶來新的行業和時代議題,「 性能平權 」 所引發的安全挑戰,我覺得也正是電動化從新鮮小衆到重塑出行體驗過程裏必經的關鍵節點。

而正如我們前面所說,很多傳統車企對這個問題的態度,說白了是迴避的。要麼依舊把電動化大高性能限制在最昂貴的車型之中,要麼在平價車型上限制電動化的潛力。

但好消息是,我們看到以小米為代表的中國車企並沒有選擇迴避,而是敢於用更新的技術和更深層的思考,來給出類似小米 SU7 Ultra 這樣前所未有的答案。

這不僅是關於如何造一輛更高性能、更快的車,更是與整個電動化的行業一起,定義一個更安全、更富樂趣的駕駛未來。

很高興小米和友商們願意朝着行業無人區探索,也很高興電動行業的未來真的正在被中國車企重新書寫。