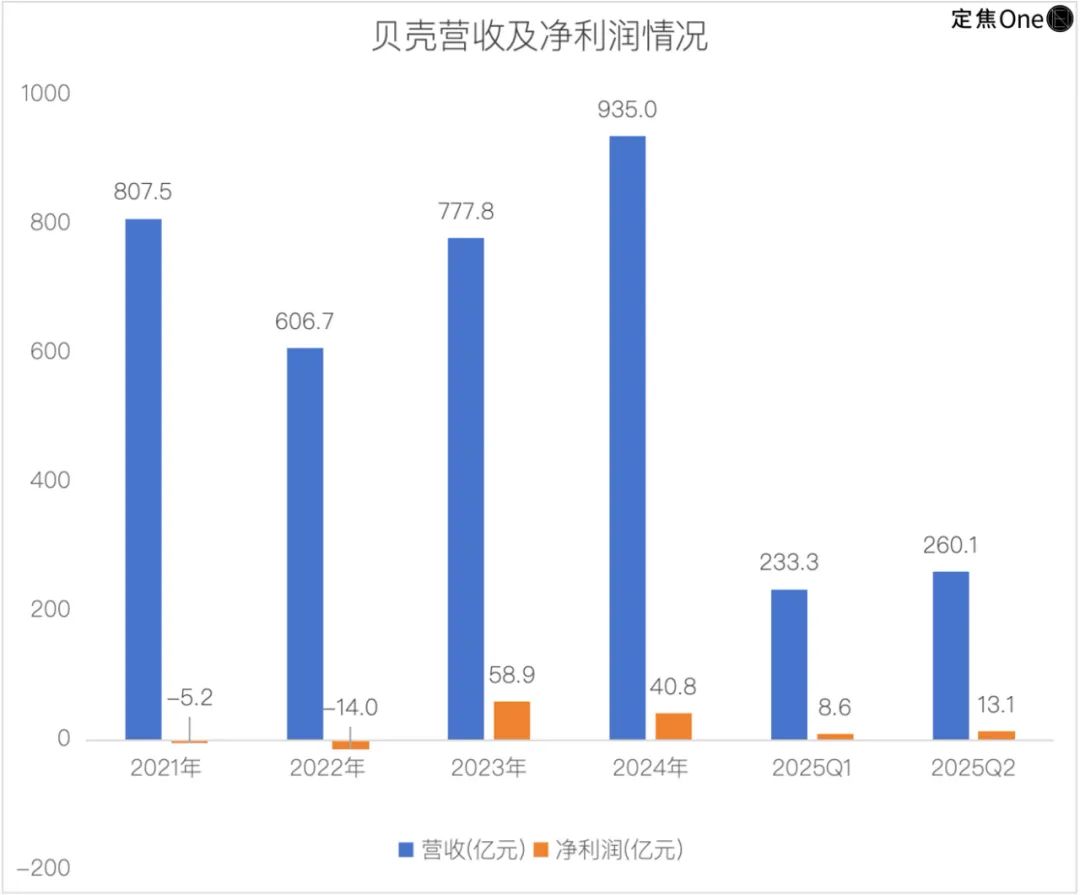

8月26日晚,貝殼-W(02423,BEKE.US)發佈2025年第二季度財報:總交易額8787億元,同比增長4.7%;營收260.1億元,同比增長11.3%;淨利潤13.1億元,同比下降31.2%。

與此同時,公司宣佈將股份回購計劃從30億美元擴大到50億美元,並延長期限至2028年8月31日。

“股份回購可以推高股價,並且增加股權激勵的價值。”一位關注港股的投資人對此表示。

在業績承壓的背景下,管理層試圖通過資本運作來穩定市場信心,但依然難掩一個尷尬的事實——這家曾經的互聯網巨頭已經掉隊了。

四年前的5月20日,左暉因病離世。那時的貝殼還站在巔峯:股價52.5美元,市值超過800億美金,穩居中國互聯網公司前十五名。

然而如今,貝殼美股股價跌至18.58美元,跌幅超過60%;港股股價在今年恒生科技指數上漲30%的背景下僅漲7%,明顯跑輸大盤,截至發稿報50.55港元。

從昔日巨頭到如今掉隊,反差令人唏噓。表面上看,這其中有整個地產行業不景氣的客觀因素。但不可否認,管理層因“天價薪酬”失信於公衆也是重要原因之一。

左暉離世四年多來,這家曾被寄予厚望的“房產服務明星企業”真實狀況如何?基於剛發佈的2025年第二季度財報,能看到哪些新變化和趨勢?在業績波動與高管薪酬爭議並存的背景下,貝殼的治理結構是否需要反思?

如今的貝殼,正站在一個關鍵的十字路口。

1.傳統業務,賺錢越來越難

要理解貝殼的業績困境,需回顧其過去幾年的表現。從2021年到2025年第二季度,貝殼的業績軌跡堪稱“過山車”:

2021年是增收不增利。上半年房地產市場相對活躍,下半年起因政策調控導致市場降溫,貝殼爲搶佔市場份額大量投入但效率不高,最終虧損5.2億元。

2022年是應對寒冬。這一年房地產市場急轉直下,貝殼傳統業務受嚴重衝擊,營收暴跌,虧損擴大。

2023年是觸底反彈。市場回暖,貝殼大幅削減成本、提效,營收恢復增長,實現扭虧爲盈。

2024年盈利下滑。全年表現平平,但存量房業務四季度反彈,帶動單季收入增速達54%。

2025年前兩個季度延續了這種分化。第一季度營收大幅增長、盈利平穩,第二季度營收增長再度放緩,利潤同比大幅下滑。

由此可見,貝殼業績高度依賴外部環境。公司雖努力通過業務多元化減少這種依賴,但賺錢依然越來越難。

何以至此?需從業務結構找原因。

從2025年第二季度的數據看,貝殼的業務主要分爲幾大塊:傳統業務(存量房+新房)佔比約59%,家裝業務佔比約18%,租賃業務佔比約22%,其他業務佔比約1%。

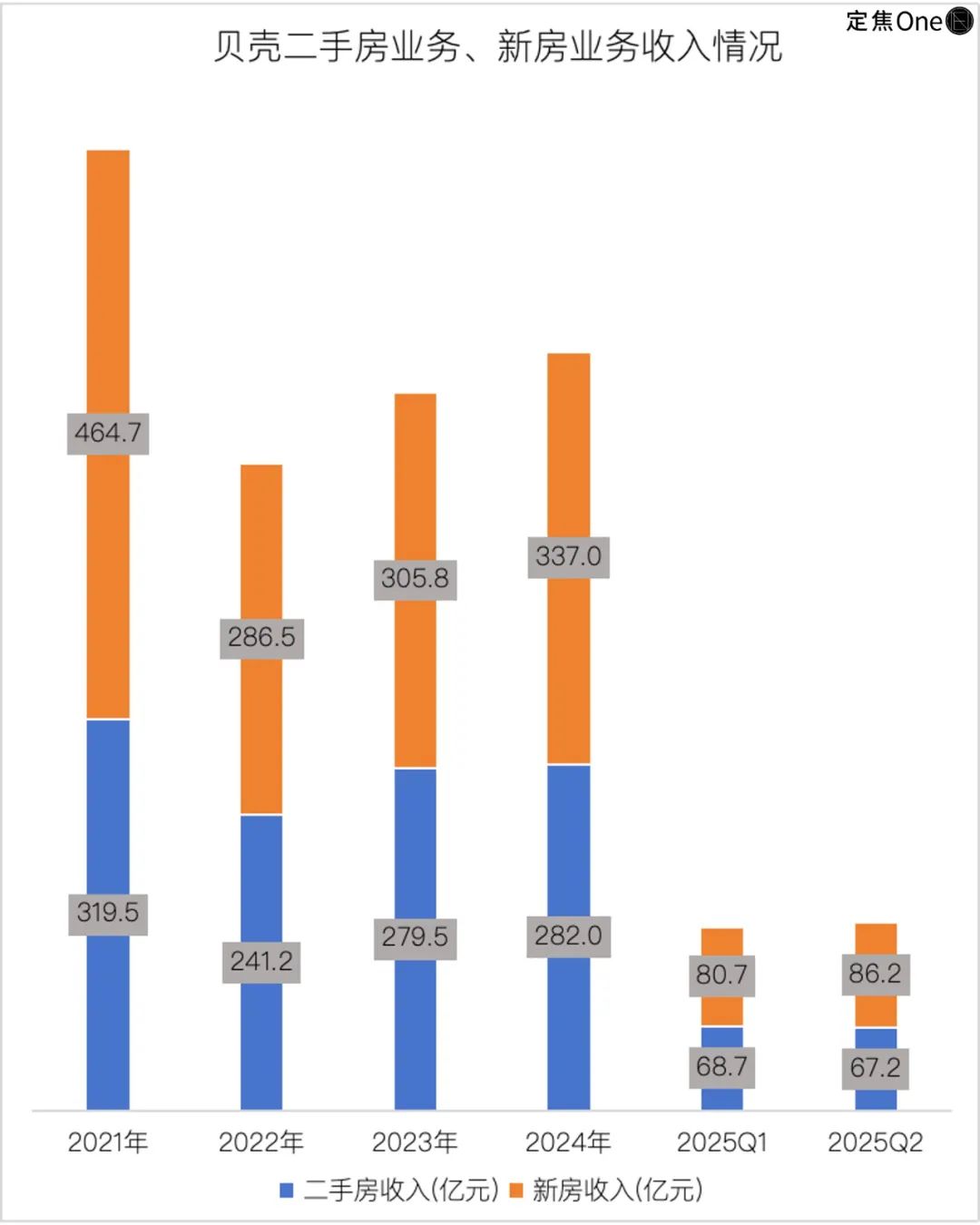

傳統業務仍然是貝殼的基本盤,決定着公司的整體表現。其中,新房業務是主要收入來源,在傳統業務中的佔比維持在52%-60%之間。這也解釋了貝殼業績波動較大的原因——新房市場好的時候,收入增速就快;新房市場不好的時候,可能就下滑。

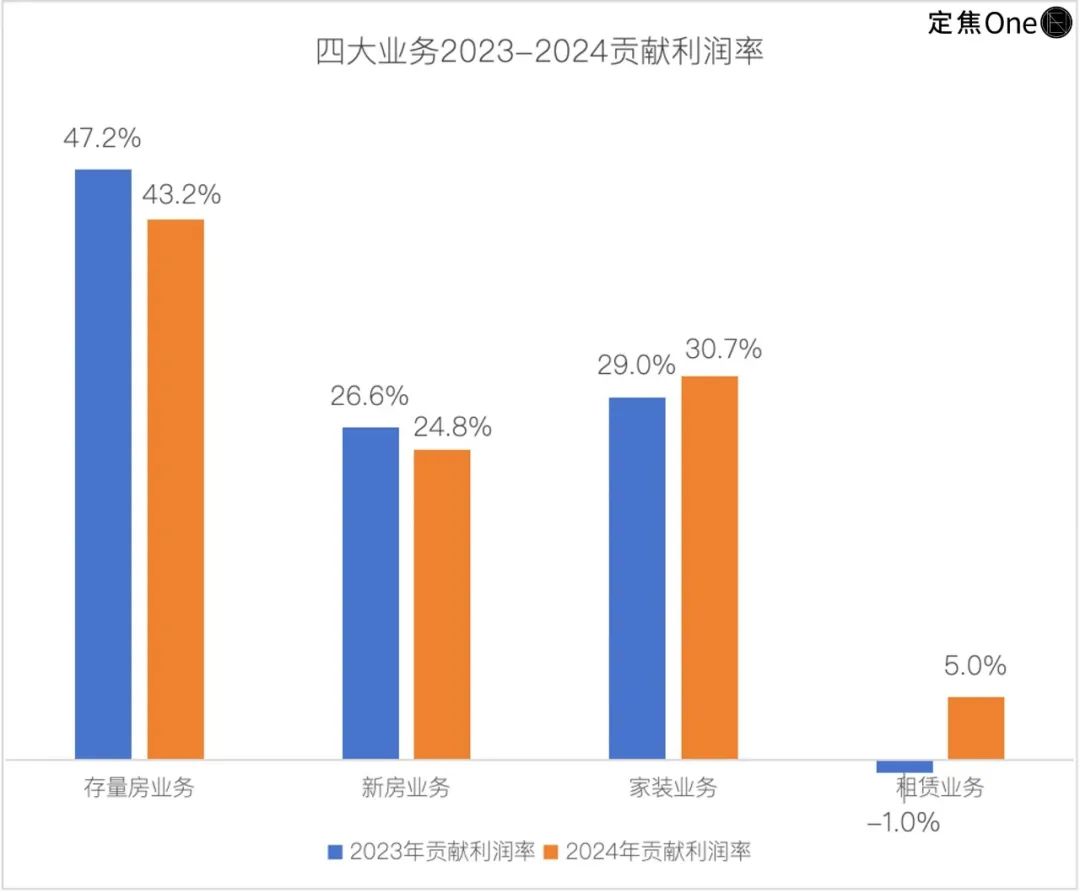

雖然新房業務貢獻了更多收入,但更賺錢的是二手房業務。根據2024年年報數據,存量房業務的貢獻利潤率高達43.2%,遠高於新房業務。也就是說,二手房業務量小利厚,新房業務量大利薄。

貝殼賺錢變難最直接的原因,是2023年至2024年間兩大傳統業務利潤率持續下滑。

具體而言,一方面,最賺錢的二手房業務增長乏力,且利潤率在下降。

2021年至2024年,存量房業務收入不僅沒有增長,反而下降11.7%。2025年前兩季度,其收入佔比繼續下滑。

2023年-2024年,存量房業務的貢獻利潤率也從47.2%下降到了43.2%,主要原因是鏈家經紀人的固定薪酬成本佔比提高。簡單說就是,經紀人的工資漲了,但業務量沒有同比例增長。

另一方面,新房業務利潤率也出現了下滑。

新房業務經歷了2022年的大幅下滑後,在2024年重新回到增長軌道,但這種增長是以提高分傭成本、犧牲利潤率爲代價的——貢獻利潤率從26.6%下降到24.8%,反映出市場競爭加劇,貝殼被迫提高分傭比例維持份額。

這背後是整個房地產行業的結構性變化:存量房市場雖然是長期趨勢,但短期內難以快速增長;新房市場受政策和週期影響較大,波動性較強。貝殼作爲平臺型公司,雖然在技術和服務方面有一定優勢,但在行業整體下行的背景下,很難獨善其身。

高利潤率的二手房業務漲不動了,新房業務的波動性加大且利潤率都在下降,貝殼的傳統業務正面臨困境。

2.新業務佔四成,是希望還是拖累?

傳統業務承壓,貝殼將希望寄託於新業務。

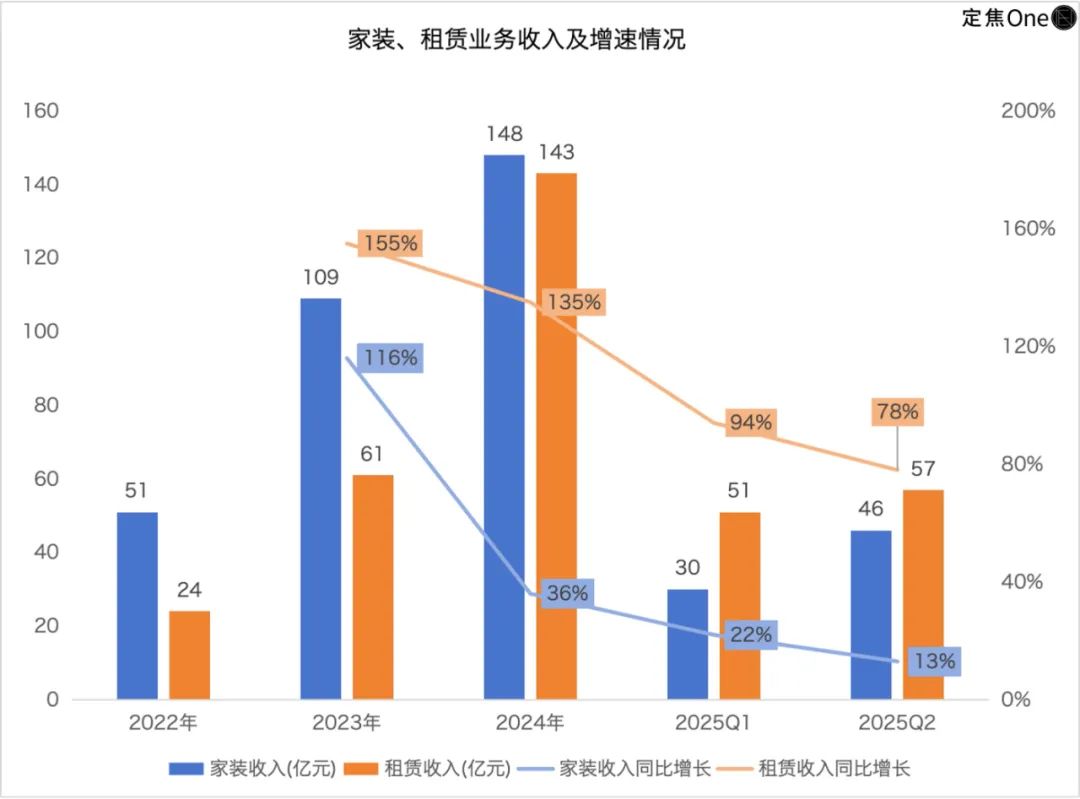

從2021年開始,它大力發展家裝、租賃,從過去幾年的業績表現看,這些新業務確實帶來了增長。

2025年第二季度,家裝和租賃業務合計佔總收入的40%,相比2022年有大幅提升。進一步細分,2024年家裝業務的貢獻利潤率是30.7%,租賃業務爲5.0%。

從這個角度看,家裝是貝殼新業務中相對成功的一個。2021年,貝殼通過收購聖都家裝進入這個領域,2023年收入同比增長115.8%,2024年保持增長的同時,貢獻利潤率已超過新房業務。

但2025年以來,該業務收入增速明顯放緩。

“這是預期內的結果。”家裝行業創業者王濤對“定焦One”分析,家裝市場天花板較低,行業集中度低,需求低頻,非剛性。

奧維雲網數據顯示,2024年家裝市場銷售額約3.5萬億元,同比降16.8%,2025年預計進一步縮至3.3萬億元。

根據國金證券的研報,家裝行業集中度極低,CR10(行業前10名企業的市場集中度)僅爲1.8%,即使是行業第一的貝殼,市場份額也不到0.4%,優勢並不明顯。

這個行業的盈利能力也偏弱,王濤表示,傳統家裝企業淨利率約爲8%,一站式整裝企業淨利率僅爲4%-6%。

租賃業務是增長最快的版塊,但問題也不少。

從收入端看,2022年-2024年,租賃業務增長了近5倍,貢獻利潤率也由負轉正至5.0%。

但快速擴張也帶來了巨大的成本壓力:2025年第二季度租賃業務成本從30億暴漲73.3%至52億元,增長速度遠超收入增長。

“租賃業務的問題在於商業模式本身。”一位長租公寓行業的投資人分析道,貝殼的租賃業務主要通過“省心租”模式開展,本質上是一種“二房東”模式:先從房東手裏租房子,再轉租給租客。

這種模式的挑戰在於:一方面,獲客成本高,即需要大量投入來獲取房東和租客,特別是在競爭激烈的一二線城市;另一方面,規模不經濟,雖然房源數量在快速增長,但單套房源的管理成本並沒有顯著下降。

綜合來看,貝殼一直強調通過房產交易業務爲新業務導流,但因模式差異大、所需能力和資源不同,帶動效應有限。

更重要的是,新業務的快速擴張正稀釋整體盈利能力,其盈利能力和可持續性方面都存在明顯問題:家裝業務增長放緩,市場天花板明顯;租賃業務成本控制難度大,短期內難以實現可持續盈利。

3.治理危機,如何約束“天價薪酬”?

新業務雖然帶來了增長,但短期內難以解決傳統業務面臨的根本問題。在這種背景下,投資者開始質疑貝殼的發展戰略,而不久前的管理層薪酬爭議更是雪上加霜,消耗市場信心。

事情要從2021年說起。那一年,貝殼失去了靈魂人物左暉,他在貝殼擁有超過20%的股份和超過80%的投票權,也就是說,這家公司完全由他說了算。貝殼CEO彭永東和聯合創始人單一剛當時持有的股份並不多,分別只有3.1%和1.3%。

轉折點出現在左暉去世兩個月後的2021年7月。左暉家族將其持有股份對應的投票權授權給了彭永東和單一剛,兩位高管由此徹底掌控了貝殼公司。

一年之後,他們開始了大手筆的“自我激勵”。

2022年5月,貝殼推出股權激勵計劃,宣佈向彭永東和單一剛分別派發7182萬股和5386萬股。按照當時的股價計算,這分別價值25億人民幣和18億人民幣。這些股份分5年解鎖,從2022年到2024年,兩位高管已經獲得的股份價值分別達到15.5億和11.6億。

客觀而言,在創始人突然離世的情況下,貝殼確實需要用利益深度綁定高管,讓他們長期爲公司服務,避免公司出現動盪,這在商業邏輯上說得通。

但前提是,很多公司對高管的股權激勵都設有嚴格條件,讓薪酬與業績緊密掛鉤。

最典型的例子是特斯拉對馬斯克的股權激勵(2018年推出,激勵規模達到260億美元),設置了12項嚴苛的市值和運營目標,馬斯克需要同時完成才能解鎖股份(有投行推算,2022年他因未完成能源項目目標,約160億美元期權未能解鎖)。這種與業績深度綁定的激勵模式,雖然涉及的金額巨大,但因爲條件嚴格,市場認可度也相對較高。

反觀貝殼,對高管的高額股權激勵卻未披露任何業績條件。也就是說,不論公司業績好壞,時間一到就可解鎖。在公司股價大幅下跌、業績表現不佳的背景下,這種業績與薪酬的錯配自然會招致質疑。

按照貝殼的說法,股權激勵是爲了滿足上市規則(聯交所“同股不同權架構受益人需持股≥10%”)的要求。但這恰恰說明,“這種激勵更多是爲了滿足制度要求,而不是基於業績考覈的真正激勵”,關注貝殼的投資人李鑫補充道。

面對質疑,貝殼管理層也採取了一系列補救措施。

彭永東宣佈捐贈900萬股貝殼股票用於公益事業,按當時股價計算價值約4.4億人民幣,用於居住行業服務者、家庭成員醫療健康福利以及畢業生等租客羣體的租房幫扶。

在推出大規模股權激勵的同時,貝殼也在大力推進股份回購。2024年貝殼斥資約7.16億美元實施股份回購,2025年第二季度又將回購計劃從30億美元擴大到50億美元。

但這些措施能否真正解決問題?根源或許在貝殼治理結構。

根據貝殼年報,彭永東團隊通過持有B類股票和獲得的投票權授權,實際控制着公司近50%的投票權。

李鑫表示,這種結構雖然有利於管理層專注長期發展,但也容易導致監督不足。在左暉離世後,貝殼失去了那個能夠平衡各方利益、具有絕對權威的領導者。

這就形成了現在這種尷尬的局面:管理層認爲自己在做正確的事,但缺乏足夠的權威來說服外界;投資者和公衆則認爲管理層在爲自己謀利,缺乏對公司治理的信心。

“這種信任危機一旦形成,就很難短期內消除。而一旦投資者對管理層失去信心,即便業績再好也很難推動股價上漲。”李鑫稱。

從傳統業務的盈利困境,到新業務的成長煩惱,再到治理結構的深層問題,貝殼面臨多重挑戰。

在業務上,它需要在守住基本盤和培育新業務之間找到平衡。在治理上,則需要重建投資者信任。

左暉離世四年後,貝殼正站在關鍵的十字路口。它能否走出困境,重新獲得投資者的信任,取決於它能否在房地產市場深度調整的大背景下,找到一條可持續的盈利道路。

這不僅是對彭永東等管理層的考驗,也是對整個中國房產服務行業轉型升級的一次重要探索。

本文轉載自微信公衆號“定焦One”,作者:金璵璠,智通財經編輯:陳宇鋒。