雲計算市場的競爭已從產品和服務的競爭轉向生態系統的競爭。

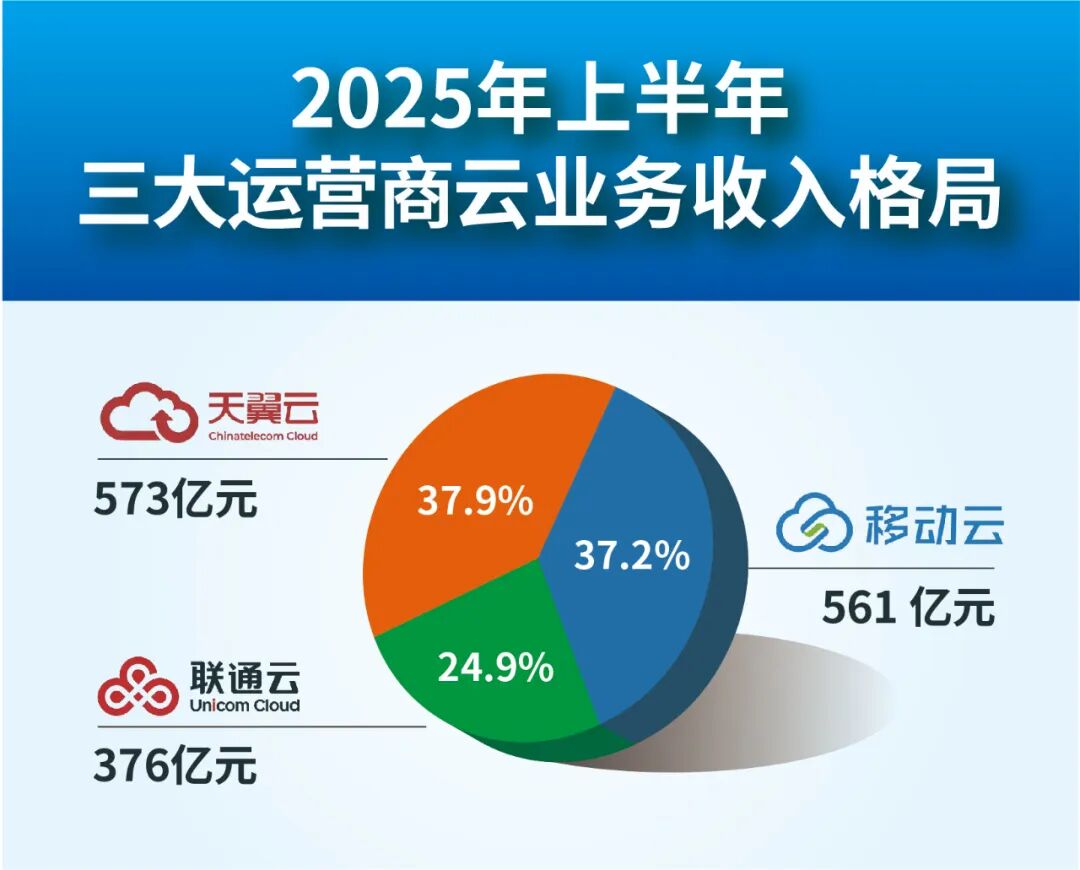

雲計算業務作爲電信運營商重點佈局的新興業務,成爲其業績增長的新引擎。經過過去六年的爆發式增長,運營商雲抓住了發展的時間窗口,儘管增速放緩,但運營商雲在保持規模基礎上穩健增長,成爲雲計算市場不可忽視的力量。2024年,三大運營商雲業務收入規模合計達2829億元,同比增長18.3%,運營商雲整體市佔率從2023年的37.5%提升至41.2%。隨着“人工智能+”行動推進,雲成爲人工智能發展的關鍵,也成爲運營商賦能數字經濟從數字化向智能化躍遷的基礎。運營商雲依託運營商在網絡基礎設施、國雲底座,以及屬地化服務的優勢,在向智能雲升級中將迎來新的機遇。

縱觀三大運營商雲發展的歷程,從團隊組建到品牌升級,從技術創新到場景拓展,始終圍繞市場需求與行業趨勢。

天翼雲:國雲底座構建者

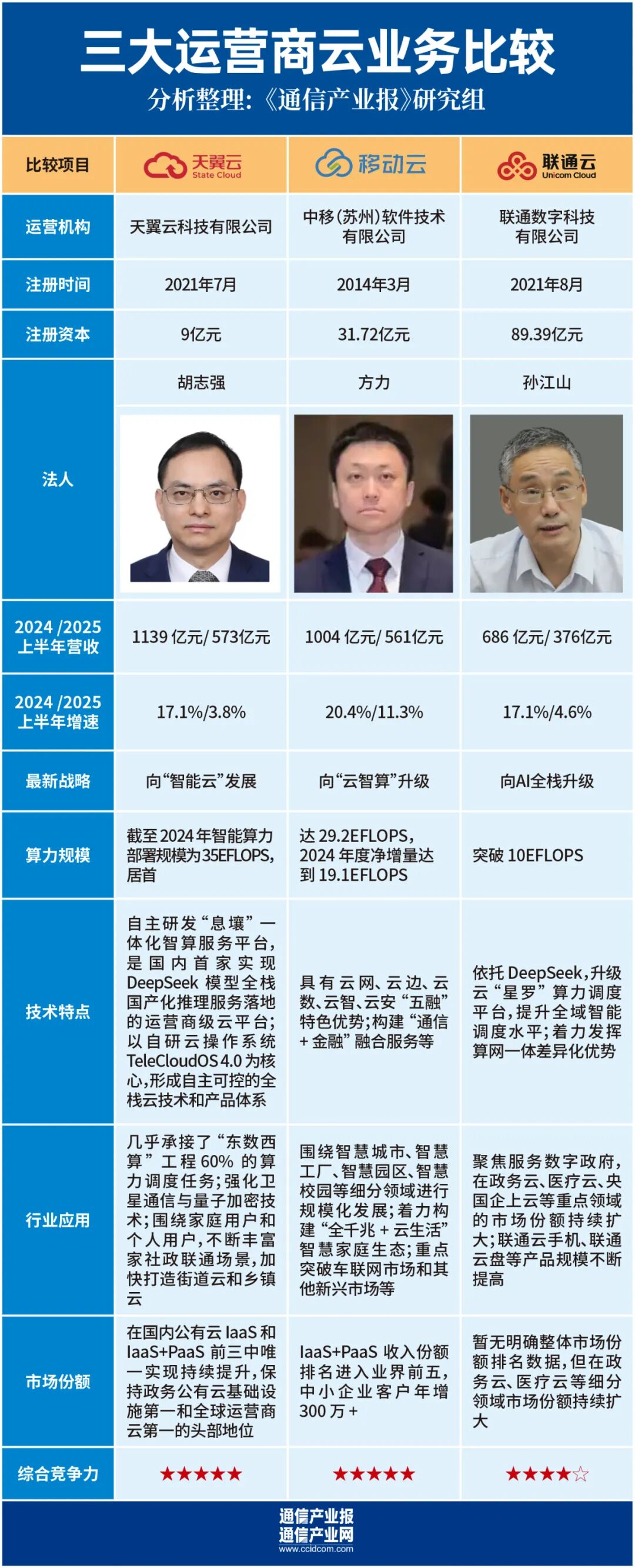

三大運營商中,中國電信雲計算起步較早。中國電信天翼雲已經成爲國內最大的混合雲,而且正成爲國雲底座的構建者。“天翼雲成立於2012年,在中國電信系統內承擔雲計算專業公司的角色。”2022年,天翼雲科技有限公司副總經理兼首席技術官廣小明向《通信產業報》全媒體記者介紹道,“從對內支撐到助力各行業數字化轉型,天翼雲堅持科技創新,與合作伙伴攜手合作,爲數字中國建設夯實雲網底座。”

2012年3月,中國電信雲計算公司正式成立,這不僅是國內首家運營商級的雲計算公司,更是中國電信“去電信化”改革的大膽嘗試,開啓了中國電信集約化運營的新局面。2014年,中國電信混合雲產品發佈,契合企業多樣化的用雲需求,助力企業靈活構建自身雲架構;同年,大數據事業部組建,凸顯中國電信對雲計算與大數據融合發展趨勢的敏銳洞察,爲後續基於雲計算的大數據服務拓展奠定組織基礎。2015年,貴州園區投產,進一步強化了全國範圍的資源佈局;CDN全面承載天翼高清業務,實現雲計算技術在重點業務場景的深度應用,提升用戶體驗,也驗證了雲計算服務在複雜業務場景下的可靠性。2016年,中國電信明確聚焦“2+5”重點領域,發佈天翼雲3.0,在技術架構、服務能力等多方面實現升級;舉辦首屆“天翼雲”杯勞動競賽,激發內部創新活力,推動團隊業務能力提升。

2017年到2020年是中國電信天翼雲資源佈局與戰略深化的階段,中國電信着力打造“2+31+X”的全網均衡資源佈局體系,從全國層面優化資源配置,提升服務覆蓋範圍與質量,滿足不同區域客戶的雲計算需求。2020年,中國電信提出“雲改數轉”戰略,堅定秉持“網是基礎,雲是核心”的理念,全力推進雲網融合發展,將雲計算提升至公司戰略核心地位,引領公司整體業務變革。

2021年,天翼雲開始智能雲轉型與能力構建;2024年,中國電信董事長柯瑞文宣佈天翼雲作爲國家雲已邁過向智能雲發展的拐點,進入新的發展階段。中國電信建成“息壤”“雲驍”“慧聚”三大平臺,其中“息壤”爲核心的智能雲體系逐步成型,在IaaS層優化算力供給、PaaS層升級智算平臺,在數據與模型服務層面不斷豐富資源,構建起“算力+平臺+數據+模型+應用”一體化智能雲服務能力,爲AI規模應用築牢基礎。

天翼雲在2024年實現營收1139億元,首次登頂國內最大的雲服務提供商。然而,其增速在2024年首次降至20%以下爲17.1%。2025年上半年,天翼雲收入達573億元,同比增長3.8%,儘管整體雲業務增速有所放緩,但智能收入達63億元,同比增長89.4%,凸顯智能雲轉型成效。

隨着中國電信集團戰略由“雲改數轉”升級爲“雲改數轉智惠”,進一步強調AI能力與社會價值輸出。

移動雲:“尖子生”的深耕

中國移動作爲國內體量最大的移動運營商,早在2007年啓動“大雲”計劃,在雲計算技術萌芽階段開啓技術奠基與早期探索。2014年,中國移動在雲計算領域邁出重要一步,成立蘇州研發中心,爲雲業務發展提供專業技術研發支持。同年6月,正式推出“移動雲”,並於次年4月啓動商用,逐步建立起國內較爲完整的雲計算和大數據產品體系,開始面向市場提供公有云、私有云、混合雲、專有云、行業雲等總體解決方案。

2019年是移動雲發展的關鍵轉折點,中國移動制定了三年內讓移動雲進入國內雲服務商第一陣營的宏偉目標,計劃三年投資超千億元。同年8月,中國移動雲能力中心正式揭牌,全力推動雲業務發展。同年10月,通過“百日攻堅戰”成功上線100款產品,爲後續產品體系構建奠定堅實基礎。此後,移動雲持續發力,2020年,九期工程第一批四個資源池上線,同年10月發佈移動雲優+服務,爲金牌客戶提供5分鐘響應、7×24小時業務支撐專屬服務。技術層面不斷創新,2021年邊緣雲無錫首節點正式公測上線,標誌着移動雲“N+31+X”資源體系形成;同年,算網服務1.0重磅發佈,打造覆蓋雲、網、邊、端的算力服務體系。2022年,移動雲技術內核3.0發佈,面向算力網絡打造新型技術架構體系,同年移動雲綜合實力邁入國內業界第一陣營,收入達503億元。2023年,移動雲上半年營收達422億元,同比增長80.5%,同年在算力網絡建設上取得重大突破,發起“百川”算力併網行動,攜手多個超算中心、智算中心及雲服務商,整合算力資源 。

進入2024年,移動雲持續深化轉型。在市場拓展上,憑藉在垂直行業的深厚積累,智慧城市、智慧工廠等解決方案進一步規模化落地,中小企業客戶年增超300萬戶,客戶規模持續擴張。2024年移動雲收入達1004億元,同比增長20.4%,增速在三大運營商雲中領先。技術創新方面,持續圍繞AI技術進行創新,打造全棧智算產品體系與模型即服務(MaaS)能力,“九天”大模型不斷賦能政企智能場景。在資源佈局上,繼續完善“4+N+31+X”算力網絡佈局,實現算網基礎設施體系覆蓋全量國家算力樞紐節點,併發布全球運營商最大單體智算中心——中國移動智算中心(呼和浩特),智能算力規模高達6.7EFLOPS。2025年上半年,移動雲收入達561億元,同比增長11.3%,持續推進“由雲向智”轉型。

聯通雲:“後進者”的追趕

2013年,中國聯通正式推出雲計算業務品牌——沃雲,這標誌着其雲計算業務從內部研發走向市場應用,開始爲外部客戶提供雲計算服務。在這一時期,中國聯通積極推動核心系統的雲化改造,踏上“去IOE”的探索之路,旨在降低硬件成本,提升系統自主可控能力。2017年,藉助與阿里巴巴的合作契機,天宮1.0版本成功發佈,對阿里巴巴集團IT系統設施進行全面重構。

2018年,中國聯通佈局分佈式雲研發,順應雲計算向網絡邊緣側發展的趨勢。2020年,聯通雲分佈式雲1.0版本正式發佈,初步具備一鍵下發、本地處理、本地存儲等關鍵能力,爲後續版本迭代升級奠定基礎。2021年12月,聯通雲品牌全面煥新,從 “沃雲” 升級爲 “聯通雲”,開啓發展新徵程。同時,聯通雲分佈式雲完成兩次重大版本迭代,3.2版本發佈,具備強大的數據處理、存儲及網絡協同能力,實現算網一體融合調度,不僅能通過雲邊協同下發PaaS服務與行業應用,還搭建起第三方合作伙伴開放對接平臺,賦能千行百業,助力數字化服務下沉 。

進入2022年,聯通雲持續深化算網融合戰略,依託自身在全國四級廣泛覆蓋的雲池資源與運營商網絡優勢,強化分佈式雲跨域一體特色,實現四級雲網覆蓋、秒級跨域調度、5g應用一鍵下發,有效解決應用互聯互通難題,拓展業務發展空間。在這一階段,聯通雲積極拓展行業應用場景,率先提出 “場景雲” 概念,將5g、人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈、可信安全等創新技術融入雲組件與雲能力,封裝成多個一體化雲解決方案,滿足傳統政企用戶數字化轉型中的細分場景需求,如在政務、金融、醫療等領域打造衆多標杆項目 。

2024年,雲計算市場競爭越發激烈,行業從通算向智算加速轉型。中國聯通積極響應,加大算力投資,2025年算力投資預計同比增長28%,超過180億元。2025年上半年,聯通雲收入達376億元,算網數智業務收入達454億元,同比增長4.3%;數據中心收入144億元,同比增長9.4%;AIDC簽約金額同比增長60%。在技術創新上,聯通雲實現AI全棧升級,技術架構層面,通過全規格CPU、GPU、NPU算力池化,結合自主雲原生Host k8s 2.0技術架構煥新,打造智能高效算力底座;平臺能力方面,AI IaaS層完成全技術創新智能適配,AI PaaS層升級數據與安全專家組件和平臺;應用服務上,聯合元景MaaS能力,實現多場景智能化賦能,並打造普惠化數智產品超市 。

差異化:三大運營商雲發展對比

從業務規模來看,天翼雲營收最高,移動雲緊隨其後。從增長速度來看,近年來增速集體放緩,2025年上半年,移動雲收入同比增長11.3%,聯通雲增長4.6%,天翼雲增長3.8%。移動雲在2024—2025年上半年期間,在保持較大規模的同時,增長速度相對領先,展現出較強的增長韌性;天翼雲雖營收規模最大,但增速下滑明顯;聯通雲在規模上與前兩者有差距,增長速度也有待進一步提升。

產品體系方面,移動雲產品服務體系較爲均衡,在IaaS層的網絡資源優勢明顯,通過遍佈全國的高帶寬網絡,爲客戶提供穩定的網絡連接。在SaaS層,針對垂直行業的解決方案豐富多樣,尤其在智慧城市、智慧校園等領域具有先發優勢,能夠快速響應不同行業客戶的個性化需求。天翼雲依託強大的雲網融合能力,在IaaS層的基礎設施性能卓越,能夠爲對網絡要求極高的應用場景提供支持。在行業解決方案方面,政務雲是其優勢領域,憑藉多年積累的政府項目經驗和技術實力,爲政府數字化轉型提供全面、深入的服務。聯通雲在算網數智融合方面有獨特優勢,通過升級算力調度平臺,提升了算力資源的智能化調配能力。在產品佈局上,聚焦數字政府、醫療雲等領域,同時在個人和家庭雲產品方面有一定特色,如聯通雲手機、聯通雲盤等,與其他兩家形成差異化競爭。

技術研發投入與成果方面,三家運營商在技術研發上都有投入,且在各自關注的技術領域取得了一定成果,但在研發投入規模和重點技術方向上存在差異。中國電信在技術研發投入較大,聚焦雲網融合、算力等核心技術,成果顯著,新增發明專利授權數位列全球運營商第二,“息壤”等技術的突破爲其在智能雲領域奠定了技術基礎。中國移動在人工智能技術與雲業務融合方面投入較多,“九天”大模型的推出提升了其在政企智能場景的服務能力。中國聯通通過產學研合作等方式,在算網數智技術研發上取得進展,如“星羅”算力調度平臺的升級等。

市場策略與客戶羣體方面,移動雲採用深耕垂直領域和下沉市場的策略,客戶羣體廣泛,涵蓋大型企業、中小企業和家庭用戶,在政企市場通過打造行業解決方案獲取份額,在家庭市場通過構建智慧家庭生態拓展用戶。天翼雲憑藉政企市場優勢,以承接國家重大項目如“東數西算”爲契機,鞏固在政務、工業等行業的領先地位,客戶以大型政企客戶爲主。聯通雲深耕算網數智,通過打造標杆項目提升品牌影響力,在政務雲、醫療雲等領域拓展政企客戶,同時通過個人和家庭雲產品吸引個人用戶。

運營商雲面臨的挑戰

經過前幾年的高速增長,運營商雲業務市場規模已累積到一定量級,基數增大使得繼續維持高增速難度加大。同時,宏觀經濟形勢的不確定性增加,政企客戶在數字化轉型上的預算更加謹慎,導致市場需求增長放緩,對運營商雲業務增速產生影響。

三大運營商雲業務在產品、服務、市場策略等方面存在一定程度的同質化。在IaaS層,都提供類似的計算、存儲、網絡資源服務;在行業應用方面,也都聚焦於政務、工業、醫療等熱門領域,競爭激烈。這種同質化競爭不僅導致價格戰,壓縮利潤空間,還不利於行業的健康發展。

雲計算市場的競爭已從產品和服務的競爭轉向生態系統的競爭。運營商雖然在基礎設施和客戶資源方面具有優勢,但在生態構建方面仍面臨挑戰。需要吸引更多的技術合作夥伴、應用開發商等加入生態體系,共同打造豐富的雲應用和解決方案,滿足客戶多樣化需求,但目前在生態的開放性、合作伙伴激勵機制等方面還需進一步完善。

隨着雲計算技術的快速發展,尤其是人工智能與雲計算的融合趨勢加強,對運營商的技術創新能力提出了更高要求。需要不斷加大在智能算力、大模型、雲原生等關鍵技術領域的研發投入,提升技術實力,以保持市場競爭力。然而,在高端芯片、基礎軟件等核心技術方面,運營商仍存在短板,技術創新面臨較大壓力。