文|象先志

阿里“燒”起來了,當然,我們是指燒錢。

從電商大戰到 AI 投入,阿里近期似乎一直處於急行軍狀態。我們發現,身邊的一切,都被阿里包圍了。

大到科技前沿,阿里投入 3800 億投入 AI 領域;中到打工人的職場焦慮,AI釘釘1.0應運而生,緩解搬磚焦慮;小到外賣大戰,涉及電商阿里就寸步不讓。

阿里巴巴上週五公佈的最新財報顯示,二季度Non-GAAP淨利潤同比下降18%,但核心業務展現出強大韌性:雲業務收入同比增長26%,達到三年以來的新高;淘寶閃購則成爲驅動用戶增長的最大亮點。值得注意的是,過去四個季度,阿里巴巴已在AI基礎設施及AI產品研發上累計投入超過1000億元。

阿里現在頗有一種“露胳膊挽袖子”的狀態,馬上就是“大幹一場”。左手 500 億燒電商,右手3800 億燒 AI。蔣凡和吳泳銘正在以“如火燎原”之勢重構阿里。

電商的有限戰場

拳拳到肉的電商博弈,是存量市場之間的血肉搏殺,也是零和博弈的大型牌桌。

今年8月,淘寶閃購送餐到家業務日訂單量峯值達到1.2億單,8月周平均日訂單量8000萬單。大量新用戶、新商戶加入淘寶閃購,尤其是優質供給達到了行業領先水平。這場後發制人的電商大戰,雖然還未收尾,卻實打實讓阿里收益頗豐。

按照蔣凡的表述,淘寶即時零售自四個月前推出以來,實現了第一階段目標:擴大用戶增長、建立消費者心智,訂單量、用戶規模、商家供給和配送增長都超預期。

淘寶閃購上線以來,就注重全時段的消費需求。7月,淘寶閃購通過發放免配送周卡、咖啡包月、便利店早餐套餐、餐飲優惠券包(覆蓋5頓餐飲消費)等活動,降低用戶購買成本,直接帶動非餐時段訂單快速增長。在大量優惠券的助推下,全國127個城市的夜間訂單環比增長超100%,同時夜間場景更加多元,露營地週末夜間外賣量環比增長230%,景區公園、遊樂場、垂釣園等夜間訂單環比增長超100%。

即時零售大戰,說到底其實還是用戶心智大戰。一方面是建立用戶與平臺之間高頻聯繫,另一方面是通過閃購的消費路徑去帶動原有的電商消費路徑。近期,淘寶搜索頁面除了以往商品之外,還增加了“閃購”一欄,該詞條後面顯示“30分鐘達”。這意味着,閃購業務在淘天內部的重要程度再次升級。讓即時零售爲淘寶的基本盤導流,也是阿里參與這場燒錢大戰的重要目的。

從數據上也可以印證這一點,QuestMobile監測的數據也顯示,今年7月,淘寶APP的日均活躍用戶數(DAU)同比去年7月增長了17%,淘寶與拼多多的日活差距更從今年4月的500萬,拉大到7月的5000萬。

對於電商 APP 而言,實現增長並不是一件容易的事情,可以說淘寶在這場電商大戰中受益匪淺。閃購進入大衆視野,淘寶順手拉開了和拼多多的差距。

在阿里之前的架構調整中,餓了麼歸入阿里中國電商集團,與淘寶閃購一併成爲蔣凡手中的業務板塊。業務本身相似度自不必說,但蔣凡一定肩負着讓阿里電商重新站起來的重要職責。如之前象先志所分析,但與其說電商之戰阿里電商“不能輸”,更不如說蔣凡“不能輸”。

可以預見的是,這場電商大戰最終會走向這樣一個階段:即時零售與傳統電商的界限越來越模糊,許多零散的小戰場被整合起來,以一場終極電商大戰收尾。而那個時候,或許就是考驗蔣凡能否真正帶領阿里殺出重圍的關鍵戰役,也會是蔣凡向上再走一步的關鍵節點。

雲+ AI 的無限戰場

縱觀美團、京東、拼多多等公司,二季度財報都形勢暗淡,唯有阿里還算差強人意。雲+AI 的業務讓阿里的韌性遠強於其他公司。又或者說,相比電商市場的存量博弈,阿里在雲+AI 的無限戰場可能纔剛剛開始發力。

大摩將阿里雲視爲阿里巴巴捕捉AI機遇的“主陣地”。數據顯示,阿里雲第一財季實現了26%的同比增長,超出市場預期。這一強勁增長的背後,是AI相關收入連續八個季度實現三位數增長的支撐。AI相關收入貢獻在雲業務總收入中的佔比超過20%,這一比例“在全球範圍內也處於最高水平之列”。報告認爲,阿里雲的增長勢頭在未來幾個季度仍將持續。其驅動力主要來自三個方面:強勁的行業需求、升級後的產品供給(如通義千問大模型升級),以及與SAP等公司的戰略合作。

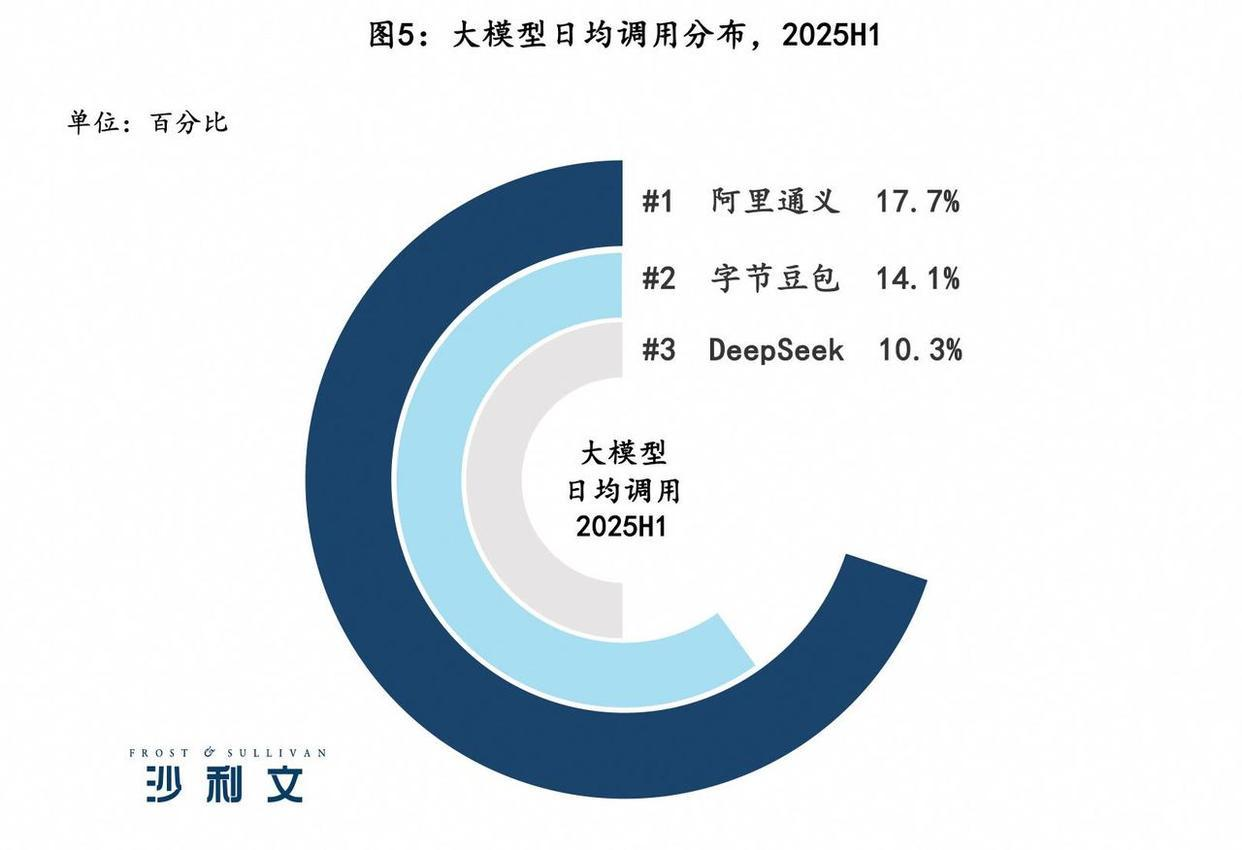

而在9月1日,國際權威市場調研機構沙利文(Frost&Sullivan)發佈了最新的《中國GenAI市場洞察:企業級大模型調用全景研究,2025》。報告中顯示,中國企業級大模型調用呈爆發式增長,2025年上半年日均調用量較2024年底實現363%的增長,目前超10萬億Tokens。其中,阿里通義佔比17.7%位列第一,是中國企業選擇最多的大模型。沙利文報告認爲,隨着千問Qwen、DeepSeek等國產模型在2025年持續開源,開源模型與國際頂級閉源模型的性能差距幾近抹平,預計未來超過80%的企業將採用開源大模型,預示着開源模型將驅動企業級市場的新一輪增長。投入很快見到了回報,加大投入就完全可以理解了。

阿里雲已經在市場份額中領先多年,以往是阿里雲帶着AI,未來很可能變成 AI 帶着雲走,從雲業務驅動變成雙輪驅動。讓能力更強的 AI 帶動雲業務的增長,二者形成螺旋式上升的形態,或許是未來阿里前進的主要方向。而令人難以相信的是,阿里居然變成了一家技術驅動的公司。阿里集團CEO兼雲智能集團CEO吳泳銘的那句“這也是阿里巴巴發展26年後的再次創業”的含金量得以驗證。

在 AI 上繼續“壕擲”3800 億來繼續投入,對於阿里巴巴來說都是歷史性的大規模投入,但也是戰略性的、必須抓住的機會,吳泳銘稱,“我們都有足夠的資源在這兩個方向上進行飽和式投入”。在資金儲備上,阿里確實也具備“飽和式投入”的底氣。截至6月30日,阿里巴巴的現金及現金等價物、短期投資等共計5857億元,京東和美團分別爲2234億元、1710億元。近期闢謠採購寒武紀 1500 億芯片的事情,也可見阿里可投入的份額令人咋舌:也許不會採購寒武紀,但 1500 億的 GPU 投入對於阿里來說卻並非不可能。家底厚,底氣就足。

從電商到雲+ AI,全力投入的背後都印證着阿里對自身重構的訴求。那個曾經因各種原因迷失的阿里,在 2025 迎來了首戰告捷。關於阿里重新創業的故事,似乎在吳泳銘和蔣凡的帶領下,正在揭開序幕。