隨着“星際之門”等大型項目計劃的宣佈以及全球各大雲服務提供商資本開支的持續上修,爆發式增長的算力需求已成爲確定性趨勢,這也讓AI算力成爲了當前資本市場中最爲火熱的板塊,產業鏈上的各環節牛股倍出。

但在算力需求爆發的同時,痛點問題也隨之出現,例如埃隆·馬斯克多次公開表示,電力短缺將是AI發展的重大瓶頸。此外,散熱對水資源的浪費問題也日益突出。在能源桎梏與散熱困境的雙重挑戰下,市場已將算力的部署着眼於太空。

國盛證券此前發佈研報表示,基於太空算力在能源、散熱等方面的突出優勢,目前全球已有多家公司啓動太空算力項目,這其中便包括了計劃在太空中建設首個千兆瓦級別數據中心的Starcloud、以及已啓動赴港上市征程的成都國星宇航科技股份有限公司(以下簡稱“國星宇航”)。

智通財經APP瞭解到,國星宇航在今年1月27日首次遞表之後,其已於8月25日再次向港交所遞交主板上市申請,國泰君安國際爲獨家保薦人。據招股書顯示,國星宇航是全球少數實現太空AI計算並構建天基算力網絡的商業航天企業,截至2025年6月,公司累計完成14次太空任務,成功發射27顆衛星(其中21顆爲AI衛星)。

若此次國星宇航能成功在港上市,便有望成爲亞洲首個以“太空計算”爲主營業務的上市公司,其將開啓商業航天與人工智能融合的新紀元。

AI衛星技術優勢領先,階段性出現“增收不增利”局面

若按功能劃分,傳統衛星主要包括通訊衛星、導航衛星及遙感衛星。AI衛星是隨着AI技術快速發展而新開發和興起的類型。AI衛星包括了AI應用衛星及AI智算衛星,其中AI應用衛星配備AI有效載荷,提供AI驅動的數據分析及計算服務,以增強衛星功能;而AI智算衛星通過衛星上的計算資源及旨在處理複雜的數據分析任務而設計的複雜算法,不僅爲其本身,亦爲其他航天器及地面應用提供先進的AI驅動數據分析及計算服務。

成立於2018年的國星宇航是中國商業航天行業的全鏈條參與者,其以商業航天及AI爲核心優勢,專注於低地球軌道商業衛星(尤其是AI衛星)的研發、製造、銷售及運營。值得注意的是,國星宇航是我國第一顆AI應用衛星、第一顆AI智算衛星、全球首個AI智算衛星星座的發射者,其成長史,便是我國太空算力的進化史。

從成立至2021年,國星宇航主要專注於自主開發AI有效載荷,驗證AI技術在複雜太空環境運作的衛星上的應用。期間公司發射了數顆獨立或共同開發的AI有效載荷。至2018年12月時,國星宇航發射了中國第一顆AI應用衛星,並通過衛星數據服務於多種行業應用,且獲得良好的市場反饋。

自2023年以來,國星宇航啓動遙感數據的空間維數自動化增強技術研發及市場推廣,其以專有的靈境引擎爲基礎,靈境引擎可將2D衛星影像自動轉換爲3D模型,並提升公司提供特定場景星基解決方案的能力。此外,國星宇航於2024年2月發射了中國第一顆AI智算衛星,實現了從AI應用衛星到AI智算衛星的過渡。

於2025年5月14日時,國星宇航成功發射了全球首個由12顆AI智算衛星組成的AI智算衛星星座。這次發射是國星宇航發展AI智算衛星星座的第一步,以建立天地一體化AI基礎設施,旨在爲全球提供穩定及可持續且廣泛普及、經濟高效、用戶友好的星基解決方案及星基算力服務。

據招股書顯示,截至2025年8月17日, 國星宇航共計自主開發了6顆AI有效載荷、4顆AI應用衛星和16顆AI智算衛星,同時成功完成了14次太空任務。

弗若斯特沙利文表示,國星宇航於2024年9月24日發佈的XSD-15已成爲全球首顆驗證在軌運行AI大模型的衛星,這鞏固了公司在AI衛星技術方面的領先地位。同時,國星宇航於2025年5月14日發射的AI智算衛星(XSD-37及XSD-38)的在軌算力達每顆衛星744 TOPS,這是全球在軌算力最高的衛星,進一步彰顯了其在AI衛星算力領域的卓越實力。

從業務結構上看,國星宇航主要有三大業務板塊,分別是衛星及相關服務、星基解決方案、以及其他服務。其中,衛星及相關服務指的是可提供包括有效載荷、平臺及衛星研發、製造、組裝及測試、發射協調、在軌交付及運營管理的端對端服務。

而星基解決方案指的是利用衛星遙感數據及通過靈境引擎先進的AI算法,提供定製應用方案,如城市的3D數字建模。該等解決方案滿足空間智能與算力服務、數字城市應用、城市治理、文旅及遊戲應用等行業的重大需求,支持客戶作出知情決策及推動可持續增長。

其他服務指的是智慧停車解決方案及軟硬件代理服務。但爲了進一步聚焦主業,國星宇航在招股書中表示,該業務在履行完所有現有的合約義務後便會終止運營。

從業績來看,國星宇航近年來收入端實現快速成長,但利潤端仍在虧損。數據顯示,國星宇航2022至2024年的收入分別爲1.77億(人民幣,下同)、5.08億、5.53億元,期內的經調整淨虧損(加回股權激勵安排)分別爲6729萬、9069萬、6904.7萬元。至2025年上半年時,國星宇航的收入增長65.11%至2.41億元,經調整淨虧損約爲1.44億元,與2024年同期相當。

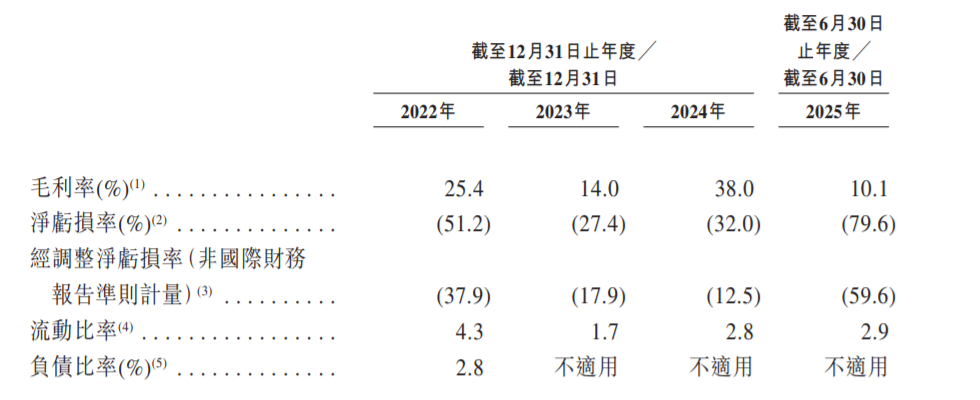

而國星宇航收入快速增長但仍持續虧損的主要原因有以下幾個方面,其一是毛利率波動較大。2022至2025年上半年,其毛利率分別爲25.4%、14%、38%、10.1%,毛利率的大幅波動不利於淨利潤的穩定釋放。其二,國星宇航的管理費用、研發費用佔比較高,2022至2024年,國星宇航的管理費用佔比分別爲40.18%、25.86%、31.51%,同期的研發開支佔比分別爲25.83%、10.54%、25.66%。

事實上,國星宇航“增收不增利”局面的出現是其作爲一家技術驅動型商業航天公司在特定發展階段的必然結果,極高的研發製造固定成本、不穩定的毛利率以及戰略性的超前投入共同導致了其虧損。不過,若從經調整淨虧損率來看,該指標有持續收窄趨勢。數據顯示,2022至2024年,國星宇航的經調整淨虧損分別爲37.9%、17.9%、12.5%,這或說明國星宇航的真實盈利能力在逐漸提升。

全產業鏈佈局優勢凸顯,2028年前發射首批100顆AI智算衛星

過去幾年,我國衛星行業經歷了穩定增長。據弗若斯特沙利文數據顯示,若按收入計,中國衛星行業的市場規模由2020年的629億增至了2024年的827億元,年複合增長率爲7.1%。而在利好政策的持續刺激下,我國商業航天將迎來加速發展,衛星行業也將從中獲益。

在2025年的《政府工作報告》中,明確提出“開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動,推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展”,將商業航天定位爲戰略性新興產業,並強調“安全”與“大規模應用”。這標誌着政策支持從初期的“積極培育”轉向了“積極推動”,更加註重商業航天的技術落地應用和產業生態的構建。

弗若斯特沙利文預計,在利好政策的持續推動下,我國衛星行業的市場規模將由2024年的827億增至2029年的2661億元,年複合增速高達26.3%,行業成長速度顯著加快。其中,衛星運營和應用、衛星研發、衛星發射各環節的增速分別爲25.5%、28.1%、36.6%,衛星發射環節的市場增速尤爲領先。

國星宇航作爲中國商業航天行業的全鏈條參與者,其在商業化層面已處於行業第一梯隊。據弗若斯特沙利文數據顯示,若按2024年的收入計算,國星宇航在中國從事衛星相關業務的前十大民營商業航天企業中排名第八位,市場份額爲2%。而行業前三位的市場份額分別爲12.1%、9.5%、5.9%,第四至第七位的市場份額則均低於5%。

若從在中國管理完整衛星產業價值鏈的前五大民營商業航天企業這一維度來看,國星宇航排名第二位,市場份額22.1%,領先第二位11個百分點,而第一位的市場份額爲33.3%。顯然,全鏈條佈局是國星宇航的顯著優勢。

可以預見,隨着政策支持下我國衛星行業的加速發展,已處於行業第一梯隊、擁有全產業鏈佈局優勢且在AI衛星方面技術領先的國星宇航有望充分受益於行業成長紅利,從而不斷壯大。

國星宇航於招股書中對於公司未來的發展亦做了詳細規劃,其表示,依託AI智算衛星的先進能力,國星宇航正在積極推進長期星算計劃,旨在建設由2800顆AI衛星組成的天基算力網,該算力網課提供低成本、全覆蓋、可持續的天基計算資源,部署後將滿足太空邊緣計算和部分地面特殊AI計算場景需求。

此外,截至8月17日,國星宇航的3145顆衛星(包括星算計劃下的2800顆AI智算衛星)的軌道及頻譜已獲得國際電信聯盟的審批並公示,這是國星宇航在全球舞臺上建立地位和影響力的重大里程碑。公司計劃在2028年前發射星算計劃下的首批100顆AI智算衛星,2025年2月,公司就發射新增60顆衛星已獲得國家發改委的批准,此後於2025年5月14日,公司已成功發射12顆。

從國星宇航的衛星發射計劃來看,未來兩三年內,公司仍會處於超前投資的高投入階段,鉅額資金需求與盈利週期漫長這一矛盾或難以得到有效化解。在這樣的市場預期下,能否在商業化及利潤釋放方面取得突破,或許是決定國星宇航上市後估值的關鍵因素之一。