作者|市象 古廿

「商業邏輯上沒問題,但商業行為不道德。」這是一位業內人士在Rokid Glasses正式上市後,對其從2499元漲至3299元的發售價變化所作的評價。

一邊是用預售價撬動市場熱度,一邊是發售時直接擡價800元,Rokid的這次定價操作讓不少等待已久的消費者感到「被背刺」。

在競品AI眼鏡的官方社羣裏,有用戶曬圖吐槽:「對產品有自信,就該一開始就定好價格,而不是先拋一個性價比定位,真正發售卻變了臉。」

還有參與9.9元預約活動的用戶在天貓發起投訴,平台判定Rokid「存在承諾未履約」,將按規則對店鋪進行扣分並計入考覈。也有用戶走工商投訴渠道,雖未被認定為欺詐,但可申請退款。

這些反饋雖然零散,卻在部分社羣中廣泛討論,傳遞消費端逐步削弱信任口碑。從商業視角看,儘管被不少用戶吐槽,但是這種「低預售價、高發售價」的操作好處確實不少。

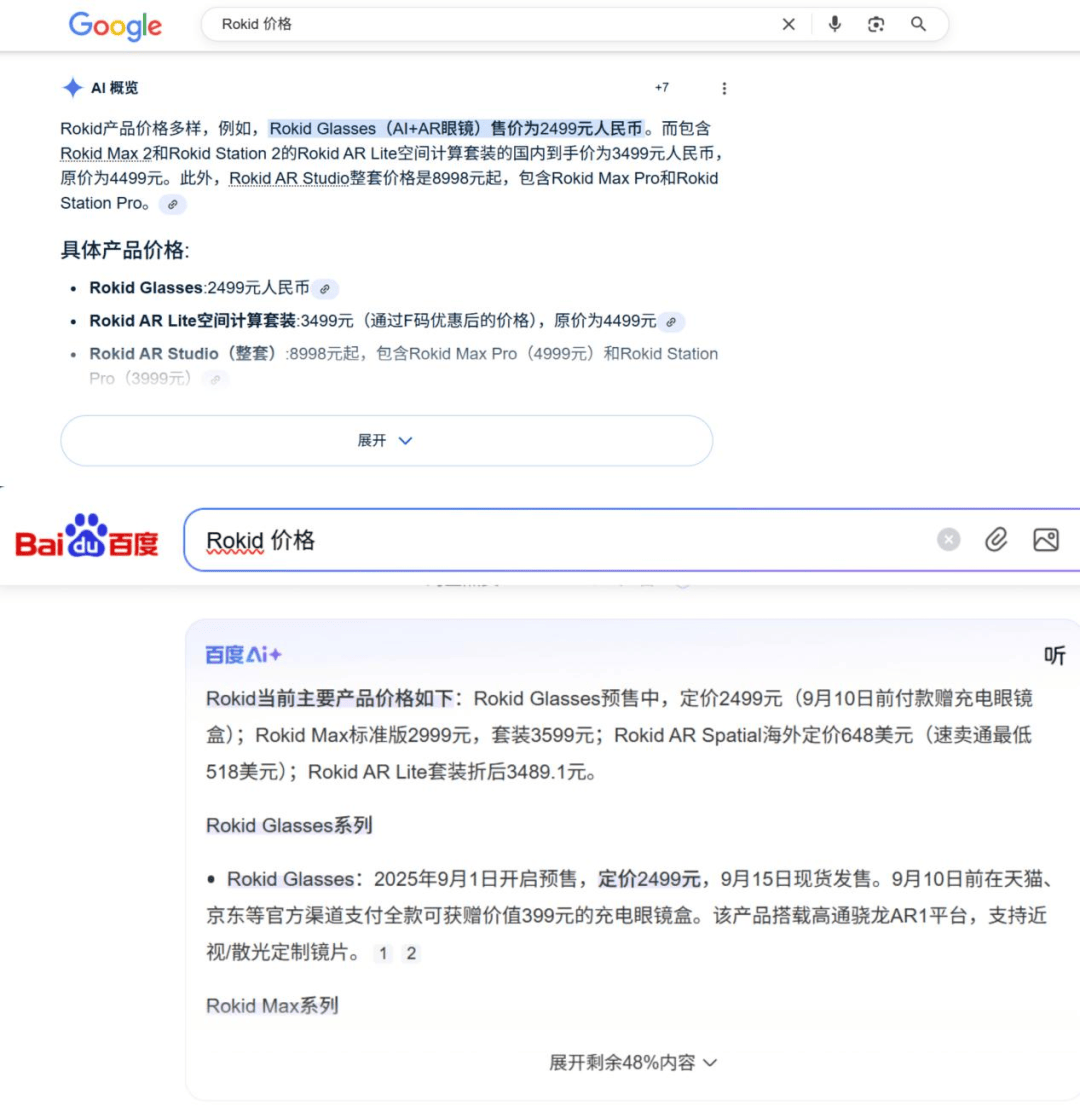

一個是天然佔據了傳統搜索和AI搜索兩大流量入口的2499這一低位價格帶關鍵詞。「市象」實測發現,無論在百度還是谷歌,以「Rokid價格」為關鍵詞進行搜索,AI搜索與傳統搜索展示的價格信息仍是發布會時的2499元。

3299元的實際成交價,需要進入電商平台搜索才能確認。在信息檢索和用戶認知層面,Rokid牢牢佔據了「高性價比」印象的主導權。

另一個是作為去年發布的價格,在一定程度上也會擾亂同類產品的定價和銷量節奏。一位長期關注Rokid的AR玩家表示:「等了將近一年,就是圖這個性價比。結果現在才知道真正售價是3299,說實話心有點涼了。」

換句話說,2499元的發布價不僅幫助Rokid鎖定了一波早期流量和用戶心智,也成功製造了對其他廠商的定價壓力。在性價比的流量紅利兌現之後,哪怕正式發售價上漲,需求依然被充分激活。

9月5日,Rokid宣佈Rokid Glasses全渠道5天內售出4萬台,9月份產能全部售罄,新下單用戶需等至10月15日發貨。

在線下展會上,Rokid聯合創始人向文傑笑稱「大家現在都在工廠裏瘋狂打螺絲」,並透露:「從6月以來,我們的出貨預期正在不斷上調,今年訂單可能突破大幾十萬台。」

問題是,市場信心在上漲,但品牌信任的消耗卻難以量化。一位產業從業者指出,AI眼鏡當前仍屬於嚐鮮類產品,「發售火爆不代表留存紮實,能不能經得住用戶體驗後的退貨率,要一個月之後才能談成功」。作為一家創業10年的公司,流量爆款之外,Rokid還需要品牌信任積累。

01 價格背刺:從性價比殺手到用戶質疑

對於正式發售的漲價,有技術發燒友吐槽:「難道做好了才知道成本?感覺還是想搞產品預售熱度,畢竟這種初創企業如果沒有單量,在和上游的供應鏈生產中往往很難有話語權。」

公開報道顯示,截止到今年5月中旬,Rokid創始人兼CEO祝銘明透露,Rokid Glasses全球已交定金訂單超25萬台,其中在線訂單超4萬台,且今年內有望全部交付。

此前Rokid相關負責人宣佈,Rokid明年的出貨量目標是100萬台。25萬台相當於明年全年的四分之一,這對於一款尚未正式開售的新品來說無疑是相當成功的。

這些成績取得來自於產品力和價格力的雙重優勢。產品層面,這款眼鏡宣稱僅重49克,相當於普通眼鏡的重量實現了AI眼鏡的體驗;價格層面,作為一款去年發布的產品,這款產品的定價一上來就鎖定了今年的主流價格帶。

數據顯示,儘管今年國產主流A眼鏡品牌都掀起了「降價潮」,希望以價換量,但是也啱啱來到2000元左右的價格區間。

洛圖科技線上監測數據揭示,2024年AI音頻眼鏡的價格集中在1500-1999元,而今年2月降至1000-1499元;主打拍攝的AI眼鏡去年集中在3000元以上,今年2月下降到1500-1999元。

擁有音頻和拍攝乃至AR導航、AI支付等生態功能更完善的Rokid僅定價2499,顯然是具有十足的市場競爭力。因此,彼時對於這一定價,也給到不少同類產品價格壓力。

比如在接受媒體訪談時,談及Rokid的定價策略。創始人祝銘明稱「我們帶顯示的產品,定價是做過充分調研的,我們這個價格發布後,其它產品的價格肯定是高的。如果要達到跟Rokid相同的體驗,我能保證Rokid一定是最實惠的。」

可以看出對於這個定價,Rokid就是瞄準對手的價格帶。同時祝銘明當時也坦言:「這次定價的策略是讓渠道賺錢,讓用戶滿意,我們當下也是虧錢的。要等整體行業爆發,通過規模效應把成本降下來。」

放在當時的AR+AI眼鏡市場,這個定價顯然低於行業均值。當時不少業內人都直言「不太現實」。甚至在今年二月,就有自媒體放話稱,Rokid內部已暗示最終售價或許會有所上調。

但與發布會對2499元的高調宣傳相比,「最終可能漲價」的信息並未激起多少普通消費者的關注,基本只在業內小範圍流傳。

02 預期拉滿:模糊承諾與兌現落差

價格並不是這場爭議的起點,真正的問題,或許在於Rokid從一開始就選擇了一種模糊不清卻又不斷拉高用戶預期的市場打法。

一方面在發貨時間上,從「Q2發售」這個寬泛表述開始,Rokid給出了一個覆蓋整整三個月的模糊窗口。這種表述本意是給產品製造充裕緩衝期,但對需要靠用戶口碑起量的新硬件來說,這種表述並不保險。

6月24日,Rokid Glasses在與藍思科技合作的產線下線,官方稱其為「全球首款實現規模化量產的消費級AI+AR眼鏡」。6月29日開始,小範圍發貨啓動,杭州等地的首批用戶收到貨。

但根據億歐報道,截至7月11日,仍有大量先鋒F碼用戶未收到設備,距離「6月下旬發貨」的承諾已過去逾半月。

值得注意的是,5月份的時候,針對網上傳言Rokid Glasses將推遲發貨的問題,Rokid創始人在公開採訪中曾回應「當然準時發貨」,並明確表示「6月下旬開始發貨」。

如果僅以首批寄出計算,這一承諾技術上並不違約,但在行業常識中,「發貨時間」往往指的是大批量交付的開始節點,而非「小批量上線」。這種「兌現」與「感知」的落差,正在逐漸消耗早期支持者的信任。

另一方面,關於發貨時間的爭議,除了Rokid自身的產能規劃掣肘,更突出的癥結在於其繁複的預售機制,引發了用戶權益上的錯位與混亂。

為了這款產品的預熱,Rokid設計F碼、1元預訂、9.9元預訂三種模式,本來是一種精細運營產品熱度的商業行為,最終卻變成了一場「誰有優先發貨權的爭議」混戰。

為了理清混亂,Rokid 5月份發布了發貨順序說明:F碼用戶優先,其次是9.9元預訂用戶,最後是1元/0.01元/0元用戶。

但這套複雜預售機制的問題在於,一旦有一批用戶延期,就會導致整個鏈條後延,三類預訂用戶之間的相互質疑開始湧現。這讓人開始懷疑,Rokid是否在用這套複雜預售結構來做產能測算與資源調度,而非真正以用戶優先為導向。

創始人祝銘明也在後續採訪中透露:「早期我們通過F碼與行業夥伴和粉絲互動,共同優化產品;但現在F碼更像是一種供貨保障,而非共創工具。」這句表態雖誠實,但也坐實了F碼從「優待機制」轉向「調貨機制」的現實。

03 爆款之外:創業十年的信任考題

無論是價格還是發貨節奏,前期堆高的用戶預期最終都成了泡沫。歸根結底,這仍是小廠無法承受的成長煩惱。

此前接受採訪時,有媒體問,Rokid現在名氣這麼火爆,假設很多消費者慕名而來,卻發現眼鏡的體驗沒達到預期怎麼辦。

祝銘明表示,這是我們最擔心的。創業公司比較舒適的節奏是先拿出一個70分的產品,然後跟大家說我們一起打磨。但現在Rokid已經沒有這個機會了,到6月份我們必須拿出一個85~95分的作品,如果做不到,流量一定會反噬你。

國內市場的用戶側壓力已經讓Rokid難以面對,而在全球舞台,它同樣要直面信任考驗。

在海外衆籌市場,Rokid同樣因為關稅爭議遭遇口碑質疑。不少參與衆籌的海外用戶,最近就發現自己在稅費問題上「踩坑」

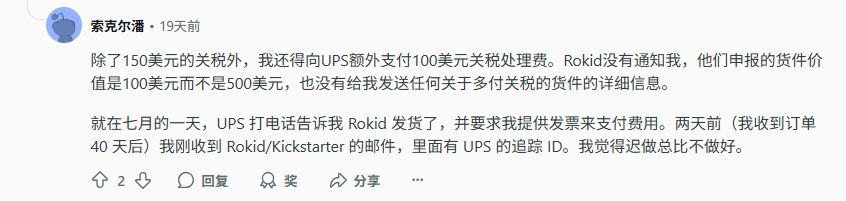

以UPS清關費用為例:有用戶反饋,除了被收取150美元的進口關稅外,還被UPS額外加收了100美元的關稅處理費,而這些費用在付款前從未被明確告知。Rokid在申報過程中將貨值標註為100美元,而不是500美元,但又未及時與用戶溝通,導致清關時產生了更多額外成本。

更關鍵的是,用戶直到UPS打電話來要求提供發票支付費用,才知道貨已發出。Rokid並未就發貨或清關相關事宜發送郵件或提示,信息嚴重滯後。

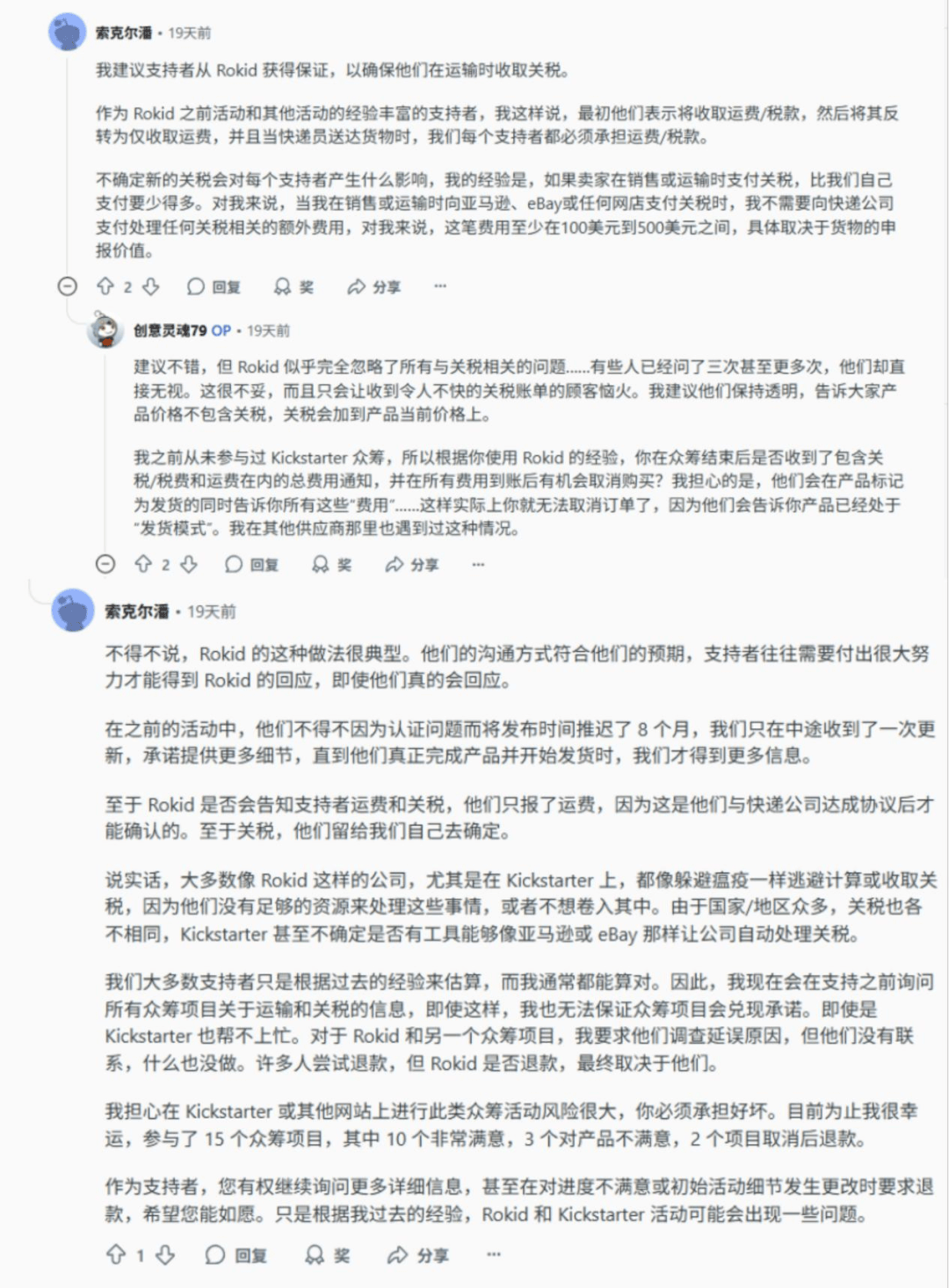

從社區討論來看,一些參與海外衆籌的早期支持者都遭遇了這波品牌信任打擊。這種問題在Kickstarter並不少見,但正如一位老用戶所言:「Rokid現在的體量和節奏,已經不像是典型的早期項目了,仍然延續低溝通密度的處理方式,只會持續透支信任。」

對於很多衆籌參與者來說,Rokid不僅是一個新設備,更是他們對「下一代眼鏡形態」的一次押注。但如果這場押注從「產品體驗」變成「信任博弈」,那份最初的熱情,也會迅速冷卻。

眼下,Rokid正站在「AI眼鏡消費化」這場變革前夜,跑出了一個被行業與市場同時看見的節奏。這家公司已經具備了率先打穿新品類的基本能力:產品形態夠輕巧、功能融合夠完整、價格策略有穿透力,甚至在海外Kickstarter這樣複雜的供應體系中也能完成交付閉環——這些都意味着,它遠不只是一個「技術方案公司」。

正因此,它面對的用戶,不再只是對前沿科技充滿好奇的極客羣體,而是第一批願意為「AI硬件日用品化」付出真金白銀的大衆消費市場。這羣人不只在看產品體驗,還在看品牌動作是否真誠、溝通節奏是否穩定、交付流程是否可預期。

這場考驗,不只是技術兌現,而是更難的「信任兌現」。對一家走到第10年的公司而言,起了個大早已不再是優勢,能否穩住腳步,纔是真正的生死分水嶺。