近日,華潤置地(01109)掛牌拍賣其聯營子公司——華城新產業(深圳)有限公司(下稱「華城新產業」)全部40%的股權,起拍價1.2億元。

這家曾被寄予厚望的產業園平臺,自2021年9月成立至今不過4年,華潤置地選擇抽身。

入局產業園「糊塗賬」

華潤置地雖然是華城新產業第一大股東,但並非實際控制人。

根據企查查,第二、第三大股東——深圳合創鼎盛科技有限公司、中城新產業創新科技(深圳)有限公司(下稱「中城新產業」)兩家公司地址竟然在同一棟樓裏同一個房間。可以見得中城新產業等兩大股東實則合計持有60%股份,掌握着絕對話語權。

中城新產業背後的核心人物劉愛明,是中海、萬科等房企老將。劉愛明曾擔任上海萬科的董事長,期間推動萬科在2010年銷售突破千億規模。而中城新產業創業伊始,萬科便作為原始股東入股。

彼時劉愛明立下豪情壯志,「要做產業界的恆隆,產業界的萬象城。」

正愁沒有產業園項目的華潤置地,和劉愛明「一拍即合」。

2021年,華潤置地和中城新產業成立兩家合資公司,分別是重資產運營的華城新產業,和輕資產服務業的潤城新產業。當時的華潤置地副總裁孔小凱擔任董事長,孔小凱也出身清華大學土木學院,和劉愛明是同門師兄弟。

兩家公司各司其職。華城新產業先重金拿地,建設產業園再招租當「包租婆」,而潤城新產業主要負責服務產業園招商等「輕資產」。

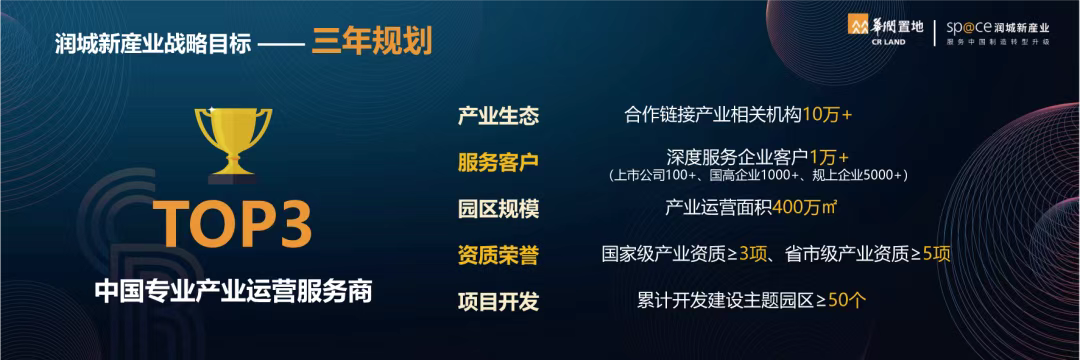

按照規劃,潤城新產業和華城新產業的戰略目標是3年開發產業園區超50個,運營面積400萬平米。 如今2024年最後期限已過,現實和目標相差甚遠。

大手筆買地是不少,2023年8月華城新產業以3500萬元摘得工業用地;11月,公司摘下佛山市順德區大良街道約73畝工業用地,預計總投資超15億元。

但合作關係很快生變。2022年,避過了2020年房地產危機的劉愛明,還是出事了。2022年12月,劉愛明抵押華城新產業旗下兩家公司股權;次年9月,劉愛明手下中城新產業股權被凍結5000萬元,10月,出質100%共計10億元股權。

同時期的2023年9月,孔小凱辭職華城新產業董事長、潤城新產業董事長,後傳言接受調查離職。當年12月,根據國家稅務總局深圳市稅務局,中城新產業編造虛假計稅依據被處罰30萬。

2024年9月,劉愛明受訪時坦言,商業中心等存量資產要面臨現實問題——價格,「賣不出價錢,比如商業資產原來要利潤極高纔可能接受交易,物業估值80億,能賣到100億溢價才划得來,但現在最好的結果往往也只能賣60億,而且即便賣掉回血,也意味着淨資產減少,長遠現金流減少,並且仍不足以償還後續到期債務。」

而根據拍賣信息。2025年上半年,華城新產業利潤僅約-33萬元。2024年根本沒有審計,再往前一年的2023年利潤則超1億元。

產業園市場:「供過於求」之危

華潤置地的退場,並非個例,而是整個產業園行業的縮影。

根據克而瑞產城研究,2024年,園區市場整體「量價齊跌」的態勢沒有改變。租金和出租率均創新低。降價已經不能阻止出租率的持續下滑,表明市場需求彈性減小。

研辦類項目形勢更加不容樂觀。根據重點城市研發辦公租金及出租情況,2024年出租率從上年同期的76.4%降至67.2%,租金更是從63.3元/平/月大幅下降至42.4元。平均出租率不到70%,部分城市更是低於50%。在當地,出租率70%的項目已經是「拔尖」,20-30%出租率的項目成為常態。

長三角核心城市平均出租率約為70%,且有進一步下探的趨勢。

權威機構戴德梁行報告顯示,全國主要城市產業園空置率徘徊在30%-50%,部分非核心區域、定位不清晰的產業園區空置率甚至超過了50%。

降房租都挽救不了出租率,工業園區開發商拿地信心便愈加不足。2025年一季度,園區開發商拿地規模同比下降17%,已連續三年呈現兩位數下跌。

開發商們最大的「背刺」是「政策性免租」。克而瑞產城數據顯示,地方政府推出的政策性產業用房動輒2-3年免租,這一鼓勵招商的益舉,直接給開發商們的收益「釜底抽薪」。近期,深圳、成都、北京等地方政府紛紛推出百萬方規模的政策性產業用房,用於支持當地產業發展。這些政策性用房基本上基於企業2-3年免租,後續入駐也享受市場租金3-7折優惠。在此優惠下,特別是民營產業園區更難以生存。

(文章來源:財中社)