前段時間,歐洲創投圈出現過一波聲勢浩大的「學習996」熱潮。這波熱潮的成型過程、兩方爭論非常精彩、戲劇張力拉滿,我就不展開論述了,有興趣的朋友可以跳轉《外國投資人,開始讚美996》。這裏你需要知道的是,這並不是一場普通網友們的狂歡,而是大量明星創業者、頂級投資人基於方法論的認真討論。

比如歐洲估值最高的獨角獸公司Revolut的創始人尼克·斯托倫斯基 (Nik Storonsky)、創投圈頂流播客20VC主理人哈里·斯特賓斯(Harry Stebbings)、今年硅谷業績最好的風投機構Index Ventures合夥人馬丁·米格諾特 (Martin Mignot),都是毫不掩飾地亮明立場,支持創業者們捲起來。

這其中,哈里·斯特賓斯的話說得最重、最不留情面:「歐洲最大的問題就在這裏,如果你口口聲聲說想要做一家100億市值的公司,結果朝九晚五、每周五天,那你就是在自欺欺人。」

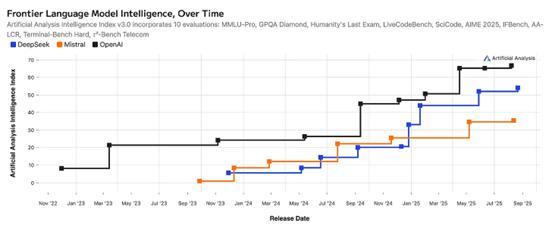

反方也基本只能從道德方面進行反駁,因為在人工智能主導創投的這幾年,歐洲就是一片「失落之地」。Deepseek、ChatGPT、Claude、Manus這些現象級的產品要麼出現在美國,要麼出現在中國。就連追求非共識的風險投資,也做出了「違背祖宗的決定」,繞着歐洲走:據統計,2023年發生在歐洲市場的人工智能風險投資總規模為80億美元,遠遠落後美國市場的680億美元,也大幅度落後中國市場的150億美元。

2024年,距離縮小了,然並卵。這一年,歐洲市場的人工智能風險投資規模為110億美元,同期美國市場拿到了470億美元。與此同時,在缺乏投資主題的大環境下,風險投資還表現出了高集中度,人工智能賽道拿走了33%,這讓本不富裕的歐洲創投圈顯得更雪上加霜,全年發生的總風險投資事件十分勉強地超過4000起,下跌到了2015年以來的最低水平。

惡性循環下,就連前歐洲央行行長、意大利前總理馬里奧·德拉吉都忍不住在一份報告中喪氣地說:「科技本來應該是歐洲的支柱,現在卻成為了最薄弱的環節,這絕不是巧合。」

不過最近,歐洲的創投圈或許能稍微揚眉吐氣一把了,因為一筆里程碑式的孖展事件:近日,AI獨角獸Mistral AI完成了C輪孖展,孖展規模為17億歐元(約合人民幣142億元),投後估值為117億歐元(約合人民幣978億元),成為了繼OpenAI、Anthropic、Perplexity之後又一家估值超過100億美元的大模型創業公司——不過這並不是本輪孖展的亮點,本輪孖展的亮點在於他們的投資方包括DST、A16z、General Catalyst、Index Ventures、Lightspeed、英偉達,還有一箇中國人民既熟悉又情感複雜的名字,阿斯麥(ASML)。

(Mistral首頁)

光刻機巨頭,為啥要投AI?

根據目前的公開信息,ASML不僅參與了本輪孖展,並且還是領投。全部17億歐元的孖展裏,ASML一家就掏了13億歐元(約合人民幣108.68億元),換來了11%的股權。也就是說,整個投資事件大可以描述為歐洲最具代表性的科技巨頭,與歐洲人工智能賽道里估值最高、最被人看好的獨角獸企業,結成了牢不可破的聯盟。

對於歐洲創投圈來說,夢幻聯動了屬於是。

歐洲科技媒體們也因此調門普遍很高,紛紛給出了相當刺激的評價。例如雅虎的評論員就寫到:「此次合作凸顯了歐洲正在努力擺脫美國的技術影響……美國總統特朗普對歐盟科技監管日益敵視的態度,引發了關於歐洲大陸是否過度依賴美國科技公司的思考。」法國數字事務和人工智能副部長克拉拉·查帕斯 (Clara Chappaz)則在個人社交媒體上歡呼:「歐洲的科技主權將通過你們而建立」。

但宋丹丹講話了:這都是情緒。ASML對Mistral AI的投資固然值得紀念,但作為市場經濟的萌芽地、老牌資本主義地區的歐洲,不可能不知道「在商言商」的重要性。而「在商言商」就意味着,如果ASML只是基於輿論氛圍、政治正確,而非基於自身業務需求,那麼這次的投資大概率很難取得一個理想的結果。

所以在冷靜下來之後,許多人都開始提出一個問題:ASML為什麼要投資Mistral AI?

按照新聞通稿的說法,ASML和Mistral AI之所以能夠敲定合作,是因為雙方的願景相同,都希望能夠在工業製造領域挖掘更大的價值。Mistral AI方面表示,他們拿到這108億之後將主要投入「定製化的去中心化前沿人工智能解決方案」,以解決最複雜的工程和工業問題,力爭通過先進的模型、定製化的解決方案和高性能計算基礎設施,「賦能企業、公共部門和各行各業,提升競爭優勢」。

ASML方面則表示,Mistral在AI上的專業能力,將幫助ASML在整體光刻產品和服務方面的領先能力與各自獨特的優勢完美結合。總裁兼首席執行官克里斯托夫·富科(Christophe Fouquet)則在個人社交媒體上給出了進一步的解釋,說:「Mistral提供的不僅僅是大模型,更重要的是能幫助我們為客戶開發更好的工具和解決方案,還可以幫助我們逐步改善自身的運營。」

這似乎是很合理的解釋,但經不住細琢磨。

首先,Mistral AI雖然是目前估值最高的大模型獨角獸之一,但他們的產品在市場中並不受歡迎——阿姆斯特丹大學近期發布了一份調查報告顯示Mistral在整個大模型賽道內的市場份額只有2%,在2025年1月之後快速地Deepseek和OpenAI拉開差距——這意味着Mistral無論是在產品差異上還是使用體驗上,都沒有拿出具有說服力的表現。

(圖源:阿姆斯特丹大學官方substack)

更糟糕的是,Mistral AI目前沒太好的辦法彌合正在被拉開的差距。正如上文提到的那樣,Mistral AI目前的願景是深耕歐洲發達的工業體系,成為製造業的一環。Mistral AI創始人亞瑟·門馳(Arthur Mensch)2024年5月在接受《時代》雜誌採訪時也明確提到了這一點,說:「我們的主要方向就是確保我們的技術能夠提高生產力,為某些垂直行業和領域帶來推理能力,從而帶來社會效益。」

但問題在於,不考慮歐洲本土工業的流失,工業自動化這件事也已經發展了很多年,意味着製造業場景的生產流程相當成熟,用戶們迭代升級的沉沒成本很高,而Mistral AI的拓客難度也相應水漲船高。在這一前提下,目前Mistral AI的營收來源特別單一,由「少數大客戶」提供的「價值上億元、為期三到五年」的大合同。

能否順利完成、未來的可持續性,都是一個未知數。唯一能確定的是Mistral AI沒有太多的餘力在AI軍備競賽的前提下,網羅足夠的人才和資源。

因此現在越來越多的聲音認為,Mistral AI目前的高估值或者就是「政治正確」的產物,一個重要的理由是Mistral AI的聯合創始人之一塞德里克·奧(Cedric O),曾經就在馬克龍政府中任職,出任法國負責數字事務的國務祕書——這個身份帶來的影響力很難被低估。

還有一個例證是Mistral AI本輪孖展實際上7月份的時候,就已經啓動了。傳聞中的投資方包括財大氣粗的阿布扎比MGX國家基金,也盛傳Mistral AI可能會被蘋果收購。但在這些投資傳聞裏,Mistral AI的估值基本都維持在100億歐元左右的水平,並且都表示資金將主要投入到聊天機器人Le Chat的商業化推廣,以及其大型語言模型的持續開發中——這都與ASML這次投資後的宣傳口徑有着不小的差異。

另外,ASML近幾年來雖然對外投資不少,每年會有20億歐元的投資預算用於提升研發能力上,但在股權投資上(更別說泡沫濃厚的風口行業投資)的出手並不多。近幾年他們投資的Cymer、SMART Photonics,無一例外都身處在半導體產業鏈上,與其核心半導體設備業務保持一致,尤其專注於先進光刻和光子技術的生產環節。

總之,正如知名的時事評論網站「政治家」(Politico)在報道此次孖展時開篇立論的那樣:種種因素的存在很難不讓人懷疑,這是一場充滿政治色彩的商業交易。

齊心協力,彎道超車

但無論如何,有錢總是好事。

ASML對Mistral AI的投資至少證明了「振興歐洲」並不僅僅是一句口號,17億歐元也一定程度上能夠幫助Mistral AI獲得一定的戰略空間,保留轉型求生的可能性。有媒體就爆料稱,這筆交易的完成標誌着Mistral將轉向工業應用的開發,放棄C端的聊天機器人業務——而從整體數據來看,歐洲的創投圈們似乎也在這件事上普遍形成了共識:

前面提到在人工智能主導的創投時代,歐洲與美國、中國都拉開了不小的差距,越來越難以在人才、算力等資源層面進行平行競爭。於是在壓力下,歐洲風險投資者們窮則思變,開始改變策略,轉而開始熱衷於投資垂直領域的人工智能應用產品。據統計,截至2025年8月底,歐洲人工智能應用領域的風險投資總額達到了58億美元,拿走了全部AI風險投資中的63.5%。

根據統計機構的調研,投資人們的普遍思路就是大模型太貴、太卷燒不起,相比之下「為特定行業開發人工智能應用的門檻很低,通常需要很少的數據集和人力,從而降低整體成本,還能更快地完成階段性驗證。」

繼續細分人工智能垂直應用領域,醫療健康是投資者們最熱衷的賽道。截至2025年8月,歐洲市場內關於醫療健康的人工智能應用投資額已達約21億美元,超過了去年的總交易額,項目遍及加速藥物研發、分析醫療數據。其中最大的一筆發生在今年3月,Thrive Capital6億美元領投了英國藥物研發初創公司Isomorphic Labs。今年6月,瑞典的「AI+醫療掃描」研發商Neko Health也拿到了一筆規模為2.6億美元的投資,投資方為Lightspeed Venture。

在這樣的氛圍裏,ASML對Mistral似乎更適合解讀為「歐洲彎道超車」中的一環,這其中肯定有不服氣、給老歐人民提提氣的因素,但或許也是現階段Mistral的最優解。以退為進,儘可能地發揮歐洲老工業園區的最後底牌,這也沒什麼不好的。

值得一提的是,前面提到的那些憂心忡忡的意大利前總理馬里奧·德拉吉,也提出了一項建議,希望歐盟能夠將「地平線計劃」(歐盟支持科學研究與創新的核心資助框架)的預算翻一番,達到2000億歐元,並關注更具顛覆性的創新,例如人工智能或半導體,提議創建人工智能工廠來訓練這類模型,同時增加該領域的資源投入,進而減少對外部市場的依賴。

俗稱百年散裝的歐洲能夠如此自上而下地呼籲「衆人划槳開大船」,也確實很難得了。

當然也正如開頭提到的那樣,歐洲最大的挑戰開始信心與時間。因為從數據來看,2008年至2021年間歐洲雖然並不缺乏創造力,一共誕生了147家獨角獸企業,但其中40家將總部遷至海外,其中大部分遷至美國——就像當年美國佈局了龐大的佈雷頓森林體系和馬歇爾計劃,用戰後30年建立起如今的市場秩序,歷史慣性,顯然也不是一個2000億資助計劃就能輕易扭轉的。

作者:蒲凡