編者按:滿世界都在談AI提效,但全球軟件發布量為何毫無波瀾?文章來自編譯。

我快氣炸了,憤怒到想推倒別人的沙堡,朝丹尼爾·拉魯索臉上來一拳,還要當着他女朋友的面狠狠羞辱他!

我通常不怎麼生氣,但我實在受不了所在行業正在發生的那些破事。

我從事軟件開發已經25年了,如果算上早年在那琥珀色單色螢幕上做市場調研製表的日子,甚至可能接近28年。沒錯,我算是老了——一個人到中年的編程書呆子。不管好壞,我的人生與個人身份早已和「編程」緊緊綁定。我靠着發布出色產品時那股多巴胺的衝擊而活着。

我曾經是AI編程的早期採用者,也是它的忠實粉絲,直到大約兩個月前,我讀到METR的那份研究報告,突然產生了強烈的懷疑。研究中指出,開發者對自己生產效率的感知其實並不可靠:他們自以為AI幫自己提速了20%,但實際上卻慢了19%。這個結果讓我大喫一驚——因為就在一周之前,我還跟別人說,感覺AI只讓我快了25%左右,甚至還在為這個數字不夠高而有點沮喪。而我的誤估,與那些開發者的實際誤差只相差5%。

這事兒讓我感到不安。我無法不質疑自己對經歷的敘述是否可靠。我是否被螢幕上飛速閃過,以至於無法量化的代碼所矇蔽了:閱讀和審查所有這些代碼,是否從一開始就比我自己動手做要花費更多的時間?

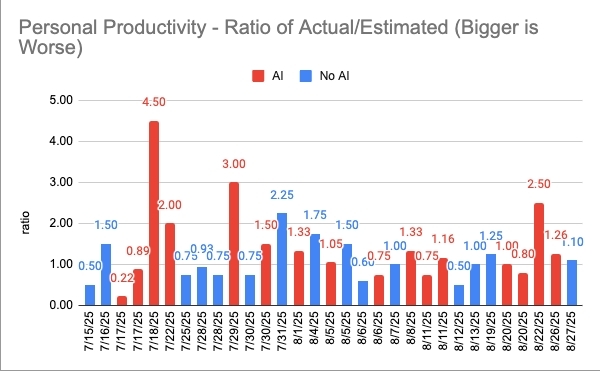

於是,我開始用那項研究的改良方法來測試自己的生產力。去接個任務,估算一下如果我「手寫」代碼需要多長時間,然後我拋個硬幣,正面朝上我就用 AI,反面朝上我就自己做。然後我會記錄開始和結束的時間。這樣我就能得到一個「差值」(delta),我可以用這個差值來畫出「使用 AI」與「不使用 AI」的對比圖表,然後我就可以看到一些趨勢。這件事情我連續做了六周,記錄了所有數據,你們猜我發現了什麼?

我發現,這些數據在任何有意義的層面上都不具備統計顯著性。我需要再記錄四個月的新數據點,才能證明 AI 到底是在讓我提速還是在拖慢我。但目前情況實在是太均勢了。

不過,兩組之間缺乏差異性這一點真的很有趣。是,這個樣本侷限性很大,可能純屬巧合,但到目前為止,AI 似乎讓我的速度中位數下降了 21%,這與 METR 的研究結果完全一致。我可以明確地說,使用 AI 編程工具,我沒有看到速度有任何的大幅提升(比如 2 倍)。如果真有那麼快,結果早就該具有統計顯著性,這項研究也該結束了。

這實在是太令人失望了。

我多希望 AI 編程的夢想是真的。我希望能把我所有愚蠢的編程點子都變成現實。我希望我能周一做個指板學習應用,周三做個韓語訓練器,周六再做個電子遊戲。我會把它們全都發布出去。我會用一場前所未見的「鏟件」洪水淹沒這個世界。好吧,我本可以這樣做的——如果這玩意兒真的有用的話。

但事實證明,(而且我為此收集了大量數據)它不僅對我沒用,它對*任何*人都沒用,而且我將要證明這一點。

但首先,我們先來看看這些關於生產力的宣傳是多麼極端和普遍。Cursor 的宣傳語是「為你帶來非凡的生產力。」 Claude Code 的是「更快地開發更好的軟件。」 GitHub Copilot 的是「像老闆一樣分配任務。」 谷歌聲稱他們的大語言模型讓開發者的速度快了 25%。OpenAI 也對他們自己的編碼效率和研究進行了誇大其詞的宣傳。而開發者同行們也好不到哪裏去,有 14% 的人聲稱他們因為 AI 實現了 10 倍的產出增長。

像老闆一樣分配任務

—— GitHub Copilot

如果這個話題不那麼要命的話,這些宣傳本無關緊要。但各地的技術領袖們都在為這種「錯失恐懼症」(FOMO)買單,他們深信競爭對手們正在獲得他們所錯過的巨大利益。這驅使他們將公司重塑為「AI 優先」的公司,用新發現的生產力敘事來為裁員辯護,並想當然地認為 AI 已經從根本上改變了價值等式,從而壓低開發人員的薪水。

然而,儘管這些工具的普及程度達到了前所未有的地步,它們卻根本沒用。

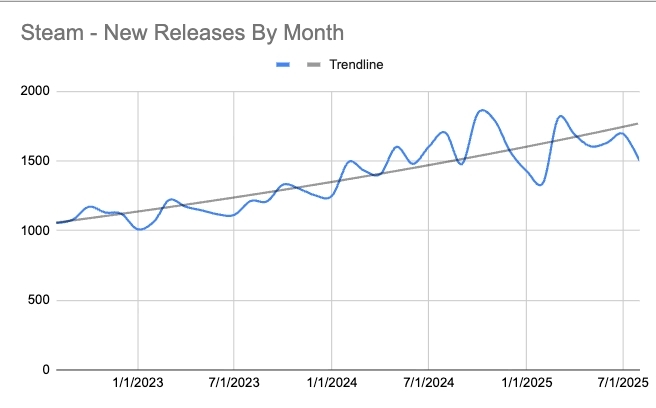

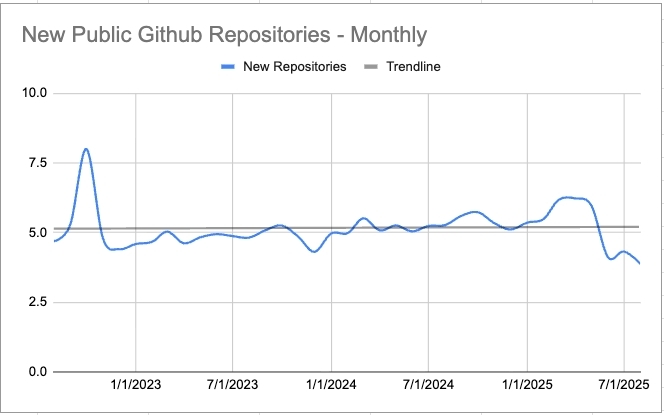

我的論點是:如果這麼多開發者在使用這些工具後生產力變得如此非凡,那麼「鏟件」洪水又在哪裏呢?我們應該看到各種形態和規模的應用、電子遊戲、新網站、移動app、SaaS 應用——我們應該被淹沒在選擇的海洋中。我們應該正處在一場獨立軟件革命的浪潮之中才對。我們應該在 Steam 上看到 10000 個《俄羅斯方塊》的克隆版。

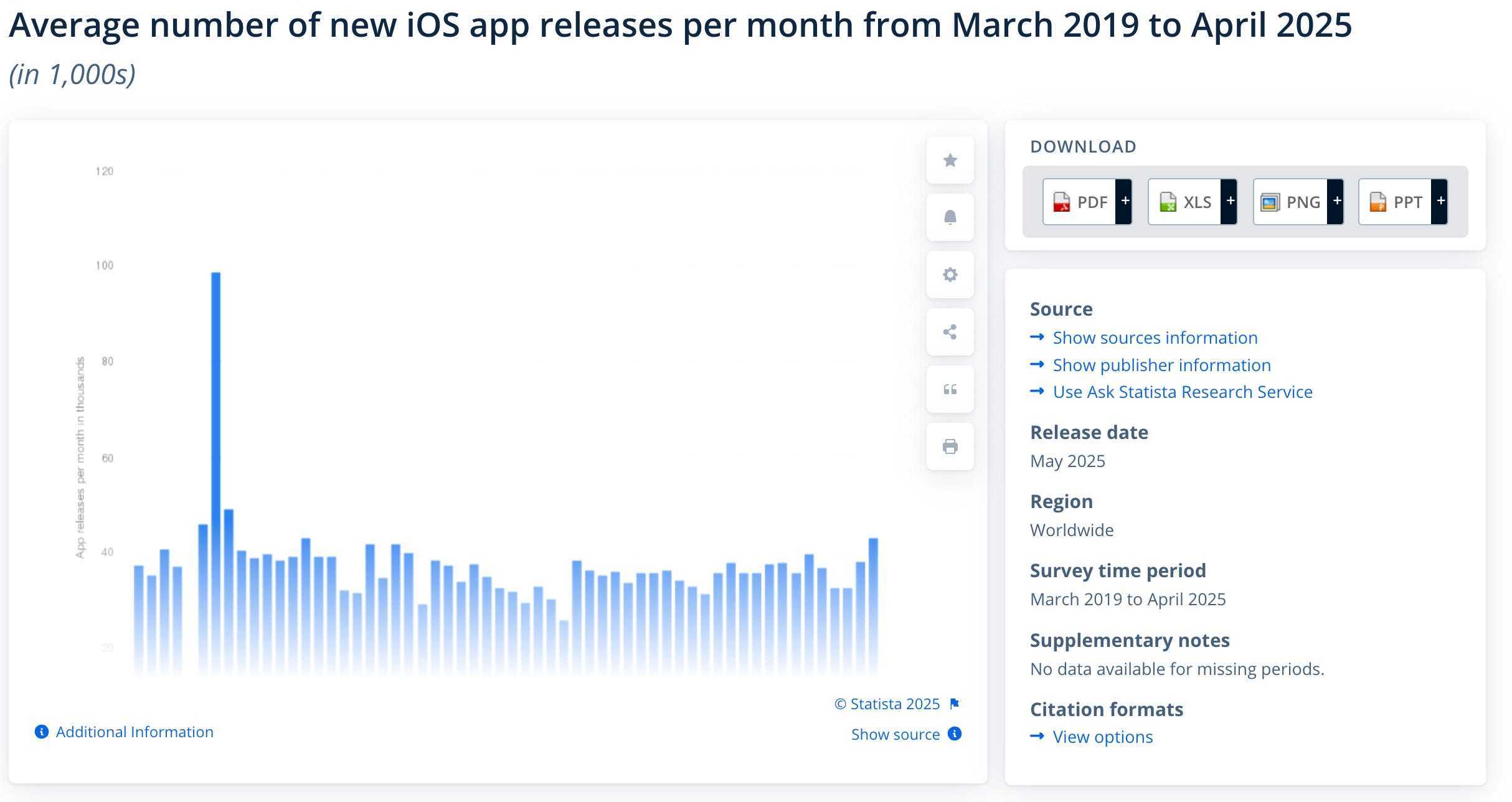

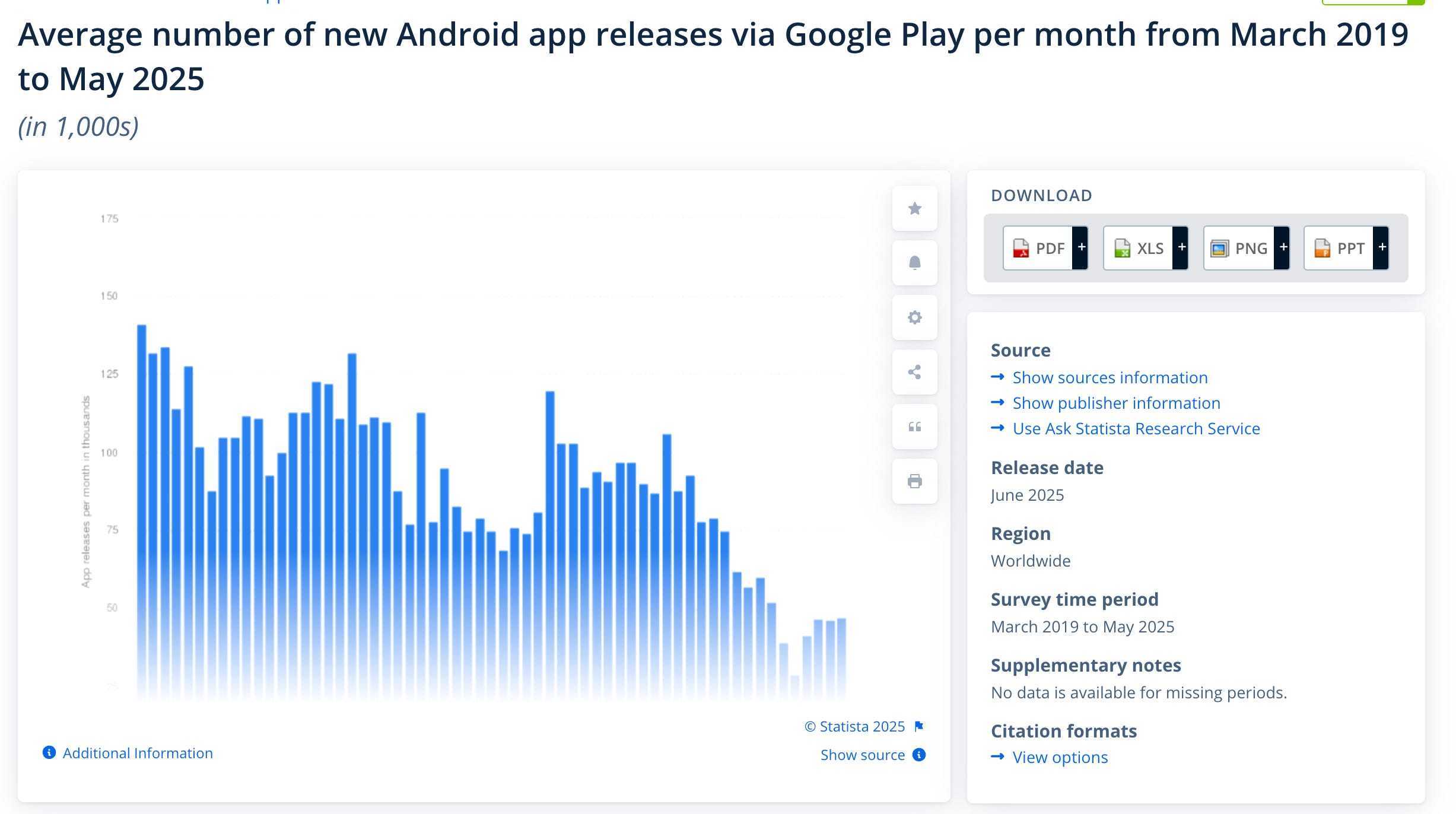

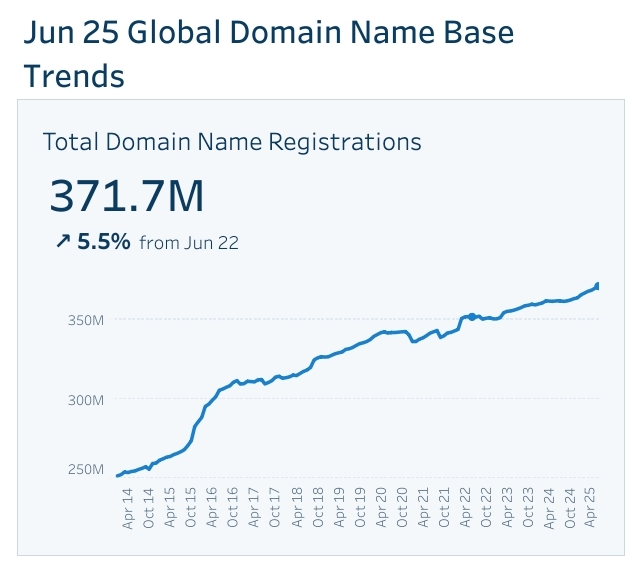

試想一下:憑藉你對 AI 輔助編程及其廣泛應用的所有了解,如果我給你看全球新軟件發布的圖表,你預期那圖表的曲線會是什麼形狀?你肯定以為會看到一條隨着 AI 被採用、人們產出更多而「指數級增長、一路扶搖直上」的曲線吧?

現在,我花了好幾周和一大筆錢來為這篇文章整理數據,在某些情況下處理了數十 TB 的數據。所以我希望你們能體會到,在軟件開發的每一個主要領域,這些圖表是顯得多麼的平淡無奇、一馬平川。

來源:Statista

來源:Statista

Verisign《域名行業簡報》

來源:SteamDB

我花了 70 美元用 BigQuery 處理數據才做出了這張圖。數據來源:GH Archive

這些圖表最有趣的地方在於它們沒有展現出什麼東西。它們沒有顯示出突然的飆升或「曲棍球棒式」的增長曲線。曲線充其量只能算持平。沒有出現「鏟件」的激增。在 2022/2023 年之後,並沒有突然出現獨立(軟件)的繁榮。光看這些圖表,你根本看不出 AI 輔助編程是什麼時候開始被廣泛採用的。那個(AI提升效率的)核心前提是有缺陷的。根本沒人交付出更多的東西了。

這對大家生活的影響巨大。有人因為採用這些工具不夠快而被解僱。有人因為害怕跳槽到別處情況會更糟,而被迫留在自己不喜歡的工作崗位上。人們花費所有時間試圖掌握「提示詞技巧」(prompting),又因為自己做不好而感覺很糟糕。

這整件事純屬扯淡。

所以,如果你是一名開發者,並且正感受到來自你的經理、同行或整個行業歇斯底里的壓力,被迫去使用這些工具——請相信你的直覺。如果這些工具讓你覺得很笨重,如果它們正在拖慢你的速度,如果你搞不懂為什麼其他人能(用它們)變得那麼高效,(別懷疑)你沒毛病。數據支持你正在經歷的一切。堅持使用你所熟知的、有效的方法,你並沒有落後。如果你膽子夠大,把這些圖表給你的經理看,問問他們對此有什麼看法。

如果說這篇文章能告訴你點什麼的話,那應該是:(A) 開發者們交付的東西並不比以往更多(這是唯一重要的指標),以及 (B) 如果有人——無論是你的 CEO、你的技術主管,還是某個 Reddit 上的書呆子——聲稱他們因為 AI 而成為了「10 倍」開發者,那幾乎可以肯定是假的,(你該)要求他們拿出證據,否則就他x的閉嘴。

好了,我太懂互聯網了。我甚至在你們這幫傻瓜開口之前,就知道你們要說什麼,所以我們就開門見山吧:

1、「呃,如果你學會了怎幺正確地寫‘提示’,你就會像我一樣成為 10 x工程師了。」

看看數據吧。根本沒有新的「10 x哥」出現。如果真有——如果那 14% 自稱的 AI「10 x哥」真的是效率提高 10 倍的話——那全球新軟件的產出將會翻倍還不止。然而這並沒有發生。至於你,就你個人而言,把你今年開發的 30 個應用拿給我看看。拿不出證據,我懶得跟你廢話。

2、「呃,這是項新技術,投資了這麼多,它需要時間……」

是的,數十億美元已經投給了這些工具。未來還會有數十億美元繼續投給它們。問題是,它們現在正被(當作成品)售賣,相關的決策也正在制定中——這些可是實實在在地影響着大家的生活——就好像它們今天已經(完美)可用了一樣。別跟我鸚鵡學舌般地重複「它還在開發中」之類的廢話。現在是 2025 年 9 月,我們用這些工具已經好幾年了,它們仍然爛透了。也許有一天,它們會不那麼爛,但我們最好能看到客觀的證據,證明它們在*大規模*地「實際交付產品」方面產生了影響。

3、「呃,也許它現在是不怎麼樣,但如果你不盡早採用,你就會被甩在後面。」

沒有任何跡象表明「提示詞工程」很難學。Github Copilot 自己都說,一開始,用戶只接受 29% 的代碼提示建議(這本身就是一種效率低下的瘋狂宣言,你為什麼要公佈這個?),但有了六個月的經驗後,用戶自然會更擅長寫提示詞,這個數字會增長到*高達* 34% 的接受率。顯然,6 個月的經驗只會讓你在提示詞編寫方面進步 5%。

4、「呃,也許是質量在提高,但交付速度未必變快了……」

這根本說不通。我們都知道,在代碼質量方面,這個行業至少倒退了十年。現在幾乎沒人做測試了。我上一次聽到「持續改進」或「測試驅動開發」這些詞,還是在新冠疫情之前。你我心知肚明,如果真有工具能讓人成為 10 x程序員,我們早就被「鏟件」淹沒了。

5、「呃,這都是網站驅動的,現在人們不怎麼關心域名了;都是 Vercel 這類網站上的子域名。」

閉嘴吧。人們可喜歡用自己的「自戀域名」了。

6、「呃,.ai 域名今年可是增長了 47%……」

是啊,那是因為所有的創業公司都轉型去做 AI 了。這是從投資者的「錯失恐懼症」中榨取資金的唯一途徑。但是,域名*總量*是否以前所未有的速度增長了呢?不,並沒有。去看看那張新域名圖表吧。

7、「呃,如果你是個真正的工程師,你就會知道,軟件開發的大部分工作都不是寫代碼。」

這隻在大型公司裏才成立。當你單幹時,當你既是利益相關者又是開發者時,你根本不用開會。你是在告訴我,現在再也沒有人*獨立*交付任何東西了嗎?再也沒有人為了滿足個人「小癖好」而發布新的 GitHub 項目了嗎?開發軟件怎麼可能不涉及代碼呢?

譯者:boxi。