來自加州大學聖地亞哥分校(UCSD)的華人學者Wanda Hou,與加州大學伯克利分校以及Google Quantum AI合作,在谷歌的Sycamore與Willow超導量子處理器上完成了一次別開生面的實驗。

他們發現:當機器學習模型「學不會」時,正好對應量子體系發生了測量誘發的相變。AI的失效,反而成為了物理的探針。

論文鏈接:https://arxiv.org/abs/2509.08890

為什麼要關注測量?

在量子計算中,測量通常被視為「終點」——想得到結果,就測量比特;但這一步也會破壞量子態。

令人驚訝的是,測量並不只是破壞,它還能在未被測量的比特之間誘發新的遠程糾纏。

問題是,這種效應隱藏得太深,傳統方法往往需要指數級的實驗次數才能把它揪出來。

於是,研究團隊提出了一個大膽的問題:能否完全放棄先驗知識與繁瑣的「後選」,讓機器學習直接從數據裏自己發現?

如何把AI拉進實驗室

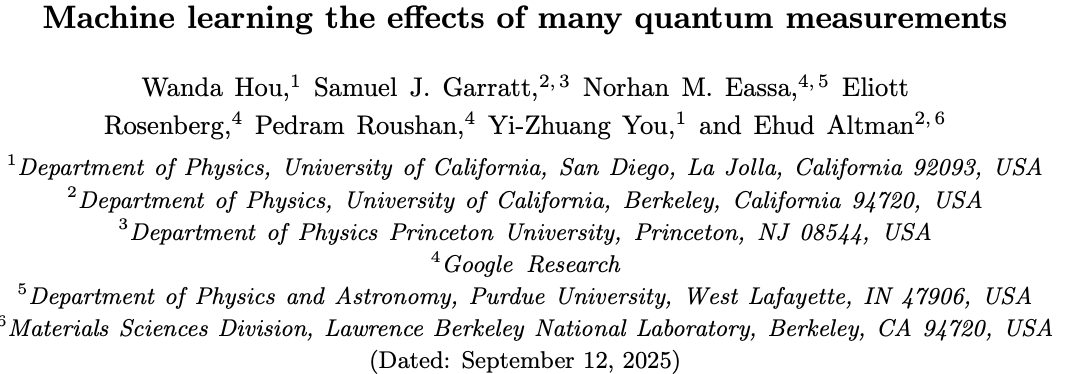

團隊首先在谷歌的超導量子處理器上製備了一維和二維cluster態。

然後,他們測量掉幾乎所有的量子比特,只留下遠距離的兩個探針比特,並用「經典影子(clssical shadow)」方法去記錄探針的狀態。

接着,他們把這些實驗數據輸入一個帶注意力機制的生成式神經網絡。

與常見的監督學習不同,這個模型沒有標籤、沒有先驗,全靠無監督學習來「猜測」探針的後測量態。

Image caption:一維實驗:測量掉鏈中比特,兩端探針產生糾纏。

二維實驗:隨測量角度變化出現相變,臨界點角度的糾纏驟現。

神經網絡:直接用測量數據學習探針狀態,估計糾纏與熵,無需先驗模型。

「意外」的發現

在一維34比特的實驗中,AI的表現堪稱亮眼:即使什麼先驗都不給,它僅憑數據就學出了與理論模型一致的遠程糾纏。可到了二維6X6陣列,情況突然變得耐人尋味:

在低糾纏區:體系沒有長程量子糾纏,AI很快就學會了測量數據中的簡單結構,預測結果與理論一致,糾纏為零。學習曲線迅速收斂,所需計算資源也遠小於傳統模擬。

在高糾纏區:體系充滿全局性的量子糾纏,數據看似隨機卻高度相關,但這種複雜性根本無法被經典算法解碼。AI並不是「不夠強」,而是遇到了物理層面的「硬障礙」。它雖然也能很快收斂,但學到的只是「瞎猜」,因此無法探測到糾纏。

在臨界點:情況最耐人尋味。AI的學習曲線突然拉長,說明它在數據中捕捉到了複雜且豐富的結構,需要更多訓練才能收斂。最終,它在這裏給出的糾纏信號出現峯值,恰好對應體系發生相變的臨界點。

換句話說,AI的「學不會」,正好對應量子體系進入臨界的時刻。

重要的是,這並不是AI本身的問題,而是全局量子糾纏帶來的指數級複雜度,天然超出了經典算法的解碼能力。經典AI在這裏觸碰到了物理世界的「硬邊界」,它的失效反而成為我們確認臨界性的信號。

從經典AI到量子AI

這一發現也讓人重新思考未來:如果經典AI的侷限來自無法高效模擬全局量子糾纏,那麼當量子計算機本身成為AI的算力基座時,會發生什麼?

理論上,量子增強的AI能直接處理糾纏與非局域關聯,從而跳過經典算法的「學習失敗」瓶頸。

這不僅意味着更強的模式識別與科學建模能力,也可能成為科學家們長期設想的「真正的科學智能體」的雛形。

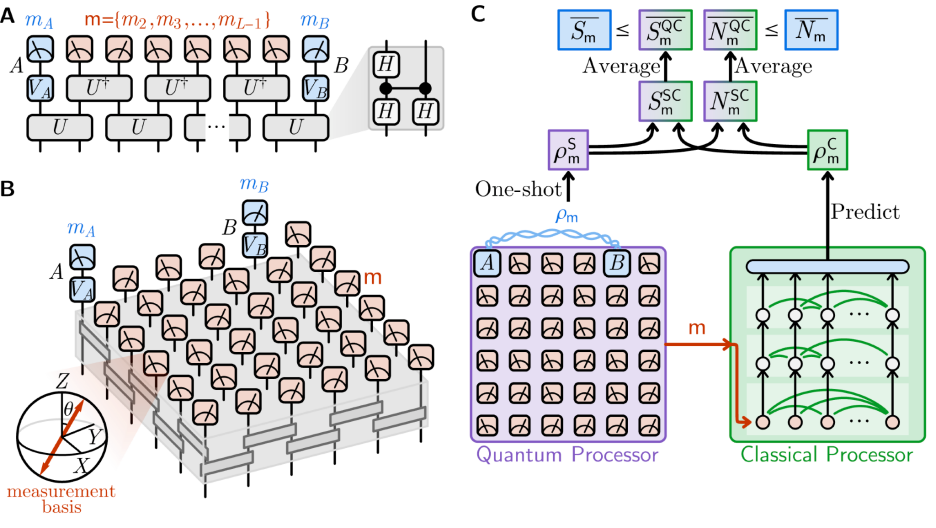

值得注意的是,Google Quantum AI團隊在幾乎同一時間發表的另一篇工作。

論文鏈接:https://arxiv.org/abs/2509.09033

這篇工作就從理論角度證明:當量子計算機用作生成式AI的基座時,模型能力將出現本質性的進化,能實現經典AI無法觸及的表達與推理能力。

在這個意義上,今天我們看到的「AI學不會」,並不是失敗的終點,而是未來量子AI的起點路標。

當量子與智能真正融合,我們可能迎來一次科研範式的根本飛躍。

意義與展望

這項工作帶來的啓示至少體現在三個方面:

新型觀測範式:通過AI學習與量子—經典交叉關聯,研究者能夠在無需後選、避免指數級實驗成本的條件下,從數據中直接提取物理信號。更重要的是,AI的「學不會」本身也成為了臨界性的標誌,讓學習過程轉化為一種新的觀測手段。

誤差校正潛力:在低糾纏區(可「擦除」的區域),AI能快速學習並準確識別測量數據的結構信號。這類能力非常適合應用於量子誤差校正,幫助量子計算機實時定位並修復局部噪聲和錯誤。

未來前景:量子計算與人工智能的結合,有潛力孕育真正面向科學探索的智能體。當AI本身運行在量子計算機上時,它或許能夠突破經典算法的限制,直接操控和解碼量子糾纏,帶來一次智能形態的根本飛躍。

總結

由UCSD與UCB領銜、並與Google Quantum AI深度合作的這項研究,首次在實驗中表明:經典學習模型的失敗本身可以作為物理臨界點的探針。

在一維體系中,研究者僅憑數據驅動就揭示了遠程糾纏;在二維體系中,機器學習的「學不會」與測量誘發相變的臨界點精確重合。

這不僅突破了傳統觀測的瓶頸,也預示着一種新的研究範式:AI不只是輔助工具,它本身也能成為探索自然規律的顯微鏡。而當量子計算賦能AI時,科學家們或許將迎來真正的「量子智能體」時代。