魯政委、謝炫、胡琪(魯政委系興業銀行首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事)

港股,聯儲局降息

聯儲局已於9月18日重啓降息,但本輪週期所處的複雜宏觀背景——包括美國經濟滯脹風險、以及中美經濟週期的錯位——意味着港股難以複製歷史上的簡單趨勢性行情,而更可能呈現顯著的結構性分化。

歷史經驗顯示,聯儲局降息週期中港股的表現呈現出「大勢有分化、風格有偏好、行業有差異」的鮮明特徵:

1)就大勢而言:港股在降息週期中通常呈現「預防型降息上漲、衰退型降息下跌」的特徵。

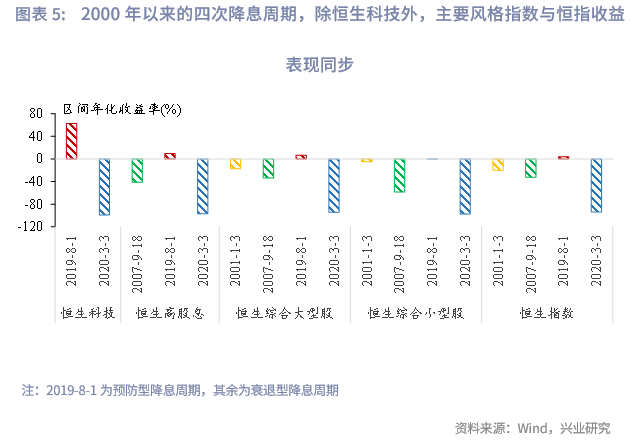

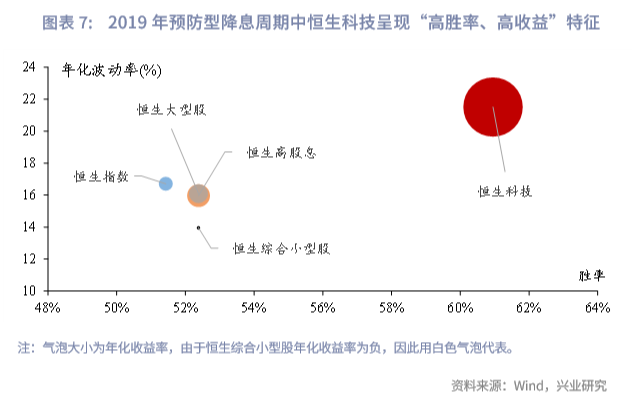

2)風格方面:除恒生科技指數外,其餘風格(如市值風格下的大盤與小盤,以及紅利風格)在歷次降息週期中均未走出獨立行情。預防型降息週期中,恒生科技指數呈現出「高勝率、高收益」的特徵。

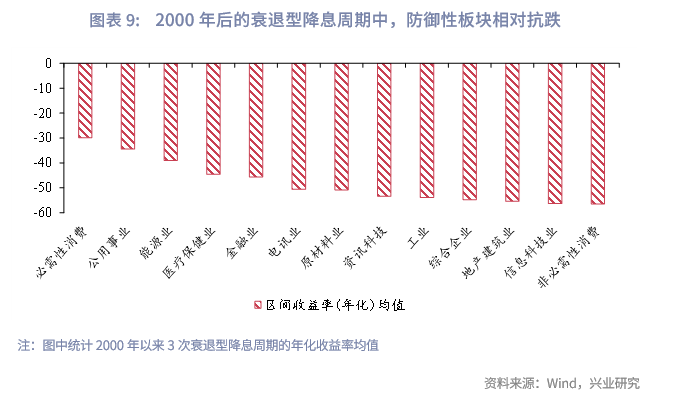

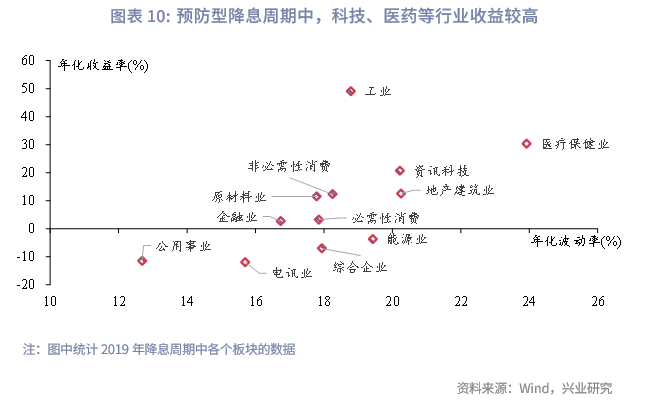

3)行業層面:遵循「衰退防禦、預防成長」的演繹邏輯,在衰退型降息中,市場風險偏好回落,具備防禦屬性的板塊如公用事業、必選消費等通常表現更佳, 而在預防型降息中,科技、醫藥等高成長行業佔優。

儘管基於歷史的「後視鏡」分析能夠總結出一定規律,但在實際降息發生時,市場對於其性質(預防型還是衰退型)及週期長度仍存在不確定性。此外,本次降息雖與歷史類似,同屬「預防型降息」的後續降息,但是與以往相比,面臨以下不同:

1)聯儲局的降息路徑存在較大不確定性:政治因素可能干擾聯儲局決策——若特朗普政府施加壓力,或導致降息節奏提前、幅度超出預期;

2)AI產業革命正重塑科技行業的資本開支邏輯,可能推動本輪成長風格的表現幅度與持續性超越歷史平均水平。

展望未來一至兩個季度,港股表現不僅取決於聯儲局降息路徑,更與中國經濟基本面修復進程高度相關。綜合來看,「結構性強於大勢」是本輪降息週期的核心特徵。在基準與樂觀情景下,應聚焦對流動性敏感的成長主線是核心策略;而在悲觀情景下,港股將面臨「分母端」承壓,港股迴歸基本面驅動行情(分子端行情),其表現的關鍵在於中國內地經濟的修復情況。

值得注意的是,對港股而言,聯儲局降息帶來的分母端利好,更多是階段性、交易性的機會,可作為「順勢而為」的戰術配置;而真正決定市場趨勢與持續性的,仍在於分子端——即中國經濟基本面的復甦成色與強度。兩者之中,後者纔是需要「耐心持有」的戰略基石。

聯儲局已於9月重啓降息,但本輪週期所處的宏觀背景較歷史經驗更為複雜:美國經濟面臨滯脹風險——通脹仍具黏性、就業市場壓力日益顯現,疊加中美經濟週期持續錯位,意味着港股難以複製歷史上的單邊趨勢性行情,更可能呈現顯著的結構性分化。

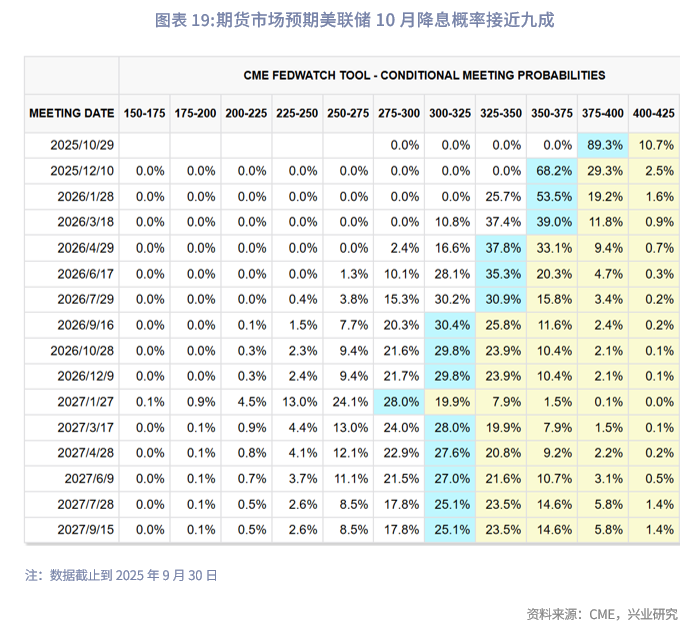

在此背景下,10月議息會議不僅是對降息週期的再次確認,更是市場研判後續政策節奏與力度的關鍵窗口。值得注意的是,當前市場面臨多重結構性變量的交織影響——潛在政治壓力加劇聯儲局政策路徑的不確定性,而AI產業革命正重塑科技行業的資本開支邏輯,中國內地經濟的結構性修復節奏也成為決定港股動能的關鍵變量。

基於上述背景,本文旨在回應一個核心議題:在傳統經驗面臨結構性變革的當下,本輪聯儲局降息週期中,港股將如何演繹?

一、如何劃分降息週期

為系統分析聯儲局降息對港股的影響,我們對歷史降息週期進行明確界定與分類。

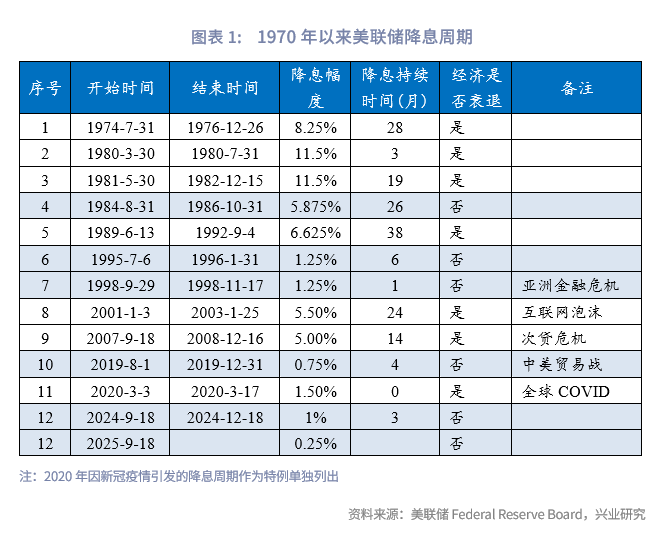

歷史降息週期劃分:我們將1970年以來的12輪聯儲局降息週期,依據降息期間經濟是否進入衰退[1],將其劃分為「預防型降息」與「衰退型降息」兩類。經濟衰退的判定標準採用美國國家經濟研究局(NBER)所發佈的衰退時期[2]定義。一個完整的降息週期,開始時間定義為首次降息的時點,結束時間則為該週期內最後一次降息的時點。需要說明的是,由於聯儲局在1980年代前並未以聯邦基金利率作為主要政策工具[3],為了分析結果更具有可比性,我們重點聚焦1990年之後的降息週期。

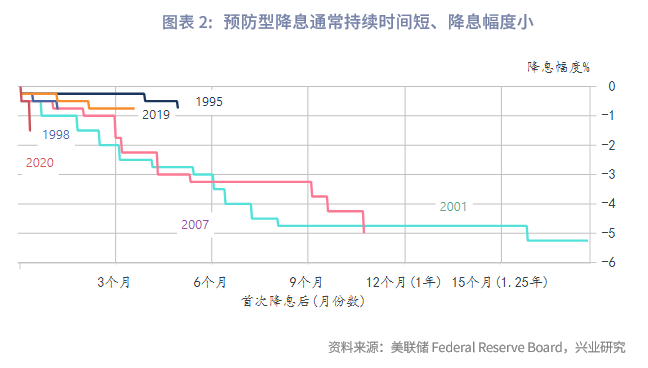

不同降息週期的特徵:從歷史經驗看(如圖2所示),預防型降息(如1984、1995、1998、2019和2024年)通常表現為持續時間短、降息幅度小;而衰退型降息(如1974、1981、1989、2001和2007年)則往往持續時間更長、幅度更大。此外,2020年因新冠疫情引發的降息週期具有時間極短、節奏極快、斜率陡峭等特徵,故作為特例單獨列出分析。

基於以上定義,我們將9月的本次降息,視為起始於2024年9月18日的同一輪降息週期中的延續性操作,即此前暫停9個月後的再次降息。

二、三維度覆盤:聯儲局降息下的港股表現

為系統梳理歷史規律,我們圍繞以下三個維度,分別考察港股在兩類不同降息週期中的長期表現與單次降息事件前後三個月內的短期反應:

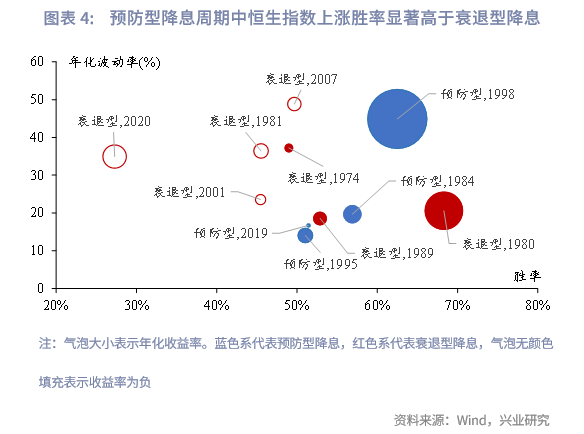

1)勝率:勝率定義為降息週期內上漲天數/總交易天數,以此指標衡量降息週期交易的勝率,刻畫上漲趨勢的持續性;

2)波動性:以振幅和波動率分別觀測短期與長期維度下的價格波動強度,判斷不同時間尺度下的交易空間與風險特徵;在長期維度中,我們採用波動率作為關鍵指標,用以衡量在整個降息進程中因宏觀與降息路徑不確定性所帶來的市場整體風險水平;而在短期降息交易窗口中,則採用振幅,定義為(最高價-最低價)/初始價,以捕捉降息決議前後市場情緒的集中博弈與交易空間的寬窄。

3)收益:以區間收益率評估評估不同降息週期交易的最終絕對收益表現。

通過上述分析框架,我們可以從穩定性(對應勝率)、波動性(對應振幅或者波動率)與收益(對應區間收益率)三個層面,全面刻畫聯儲局降息環境下港股的長短期市場表現。

2.1 週期全景:不同降息週期下港股的長期表現

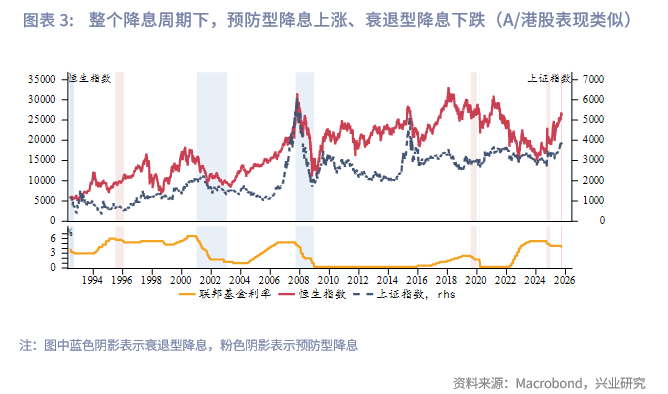

就大勢而言,不同類型的降息週期主導着港股截然不同的長期表現。如圖3所示,A股與港股展現出相似的規律:「預防型降息普遍上漲,衰退型降息整體承壓」。具體來看(如圖4),在全部11個歷史降息週期中,4次預防型降息期間,恒生指數不僅全部錄得正收益,且勝率均超過50%,顯示出預防型降息下顯著的「Beta」機會。相比之下,在衰退型降息週期中,市場表現疲軟,恒生指數僅出現2次正收益。這一規律與宏觀邏輯高度一致:預防型降息通常發生在美國經濟基本面仍有韌性,呈「弱而不衰」之勢,政策的前瞻性調整有助於改善流動性預期和經濟增長前景,促經濟重回增長軌道,提振市場信心,對風險資產形成支撐;而衰退型降息往往對應美國乃至全球經濟進入衰退,港股作為高度開放的資本市場,難以在全球經濟下行中獨善其身。

確認這一整體規律後,我們進一步探究其內部的結構性機遇:哪些市場風格與行業板塊蘊藏着超額收益機會?需要說明的是,由於主要風格指數與行業指數的基日[4]大多設定在2000年之後,為保障數據可比性與分析有效性,我們選取了2000年以來4個聯儲局降息週期(包括3次衰退型降息與1次預防型降息)作為重點研究對象。

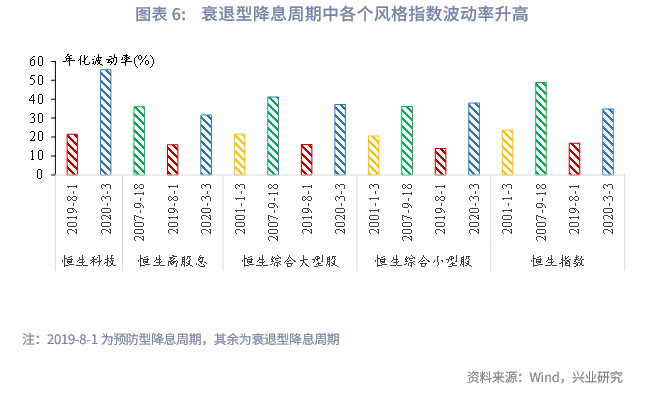

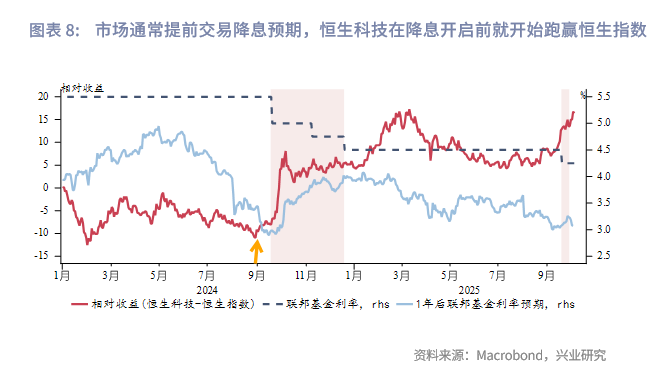

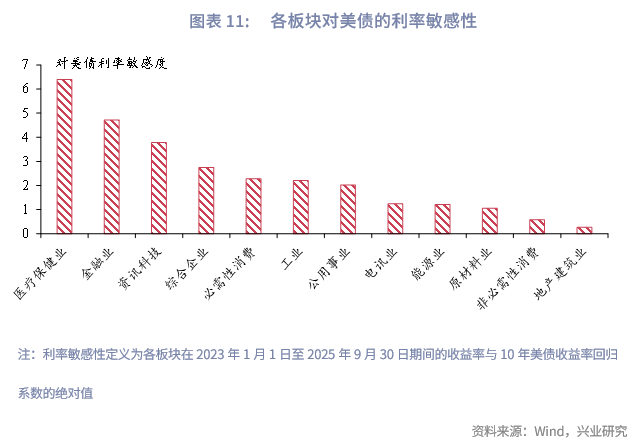

在風格方面,根據圖5的統計結果,除恒生科技指數外,其餘風格(如市值風格下的大盤與小盤,以及紅利風格)在歷次降息週期中均未走出獨立行情,其走勢與恒生指數高度同步,未形成持續性的超額收益或顯著跑輸。從波動特徵來看(圖6),衰退型降息期間的區間波動率明顯高於預防型降息。而在預防型降息週期中(圖7),以2019年為例,恒生科技指數呈現出「高勝率、高收益」的特徵。這主要源於降息推動分母端折現率下行,有利於成長風格表現,因此恒生科技在降息後上漲概率較高。這主要由於成長股作為長久期資產,其現金流更多分佈於遠期,當分母端折現率(尤其是降息預期快速增強)下降時,其估值修復彈性通常優於價值股。但需要注意的是,降息開啓並不等同於風格切換的起點。由於市場通常會提前交易降息預期,成長風格往往在降息正式實施前就已走強(如圖8所示)。

在行業層面,不同類型的降息週期呈現出明顯的結構性差異。如圖9所示,在衰退型降息中,市場風險偏好下降,具備防禦屬性的板塊如公用事業、必選消費等通常相對抗跌,其穩定的盈利與需求韌性提供了一定安全邊際。而在預防型降息中,科技、醫藥等行業不僅受益於分母端折現率下行帶來的估值提升,也往往迎來投孖展環境的改善;此外,工業類板塊在孖展成本下降的推動下,也可能實現盈利與估值的雙重提振(圖10所示)。

整體來看,聯儲局降息週期中港股的表現呈現出「大勢有分化、風格有偏好、行業有差異」的鮮明特徵。從歷史規律看,降息類型是影響大勢走向的關鍵,預防型降息通常更有利於市場整體表現;風格上,成長風格大概率佔優,行業層面則遵循「衰退防禦、預防成長」的規律。

2.2 起點:首次降息後港股的表現

基於歷史的「後視鏡」覆盤雖能提供清晰規律,但是實際在聯儲局降息發生的時點,市場面臨雙重不確定性。其一降息的性質:在降息週期起點,通常難以判斷本輪是「預防型」降息還是「衰退型」降息,這導致市場敘事在基於流動性寬鬆預期的「降息交易」與擔憂盈利下行的「衰退交易」之間搖擺。其二週期長度:無論是起點還是進程中,市場都難以預判降息週期的持續時長與總幅度。因此,每一次後續的降息(其節奏、幅度)以及關鍵的就業與通脹數據,都成為判斷的關鍵。市場會據此判斷降息趨勢是得到「確認」(漸進式)、「強化」(大幅超預期)還是被「修正」(暫停或不及預期),動態調整其定價。

我們以2000年以來的降息事件為樣本,對首次降息與後續降息進行差異化分析:

一、首次降息:定性週期轉換

首次降息標誌着貨幣政策週期的根本轉向,無論降息幅度大小,首次降息均被視為寬鬆週期的開啓,是最強的「範式轉換」信號。儘管後續降息可能接踵而至,造成窗口重疊,但我們認為首次降息所觸發的「週期轉向」預期是主導邏輯,其影響遠超過後續單個降息事件的擾動。因此,在覆盤首次降息的時候,我們將該觀察窗口內所有價格反應視為首次降息效應的延續。

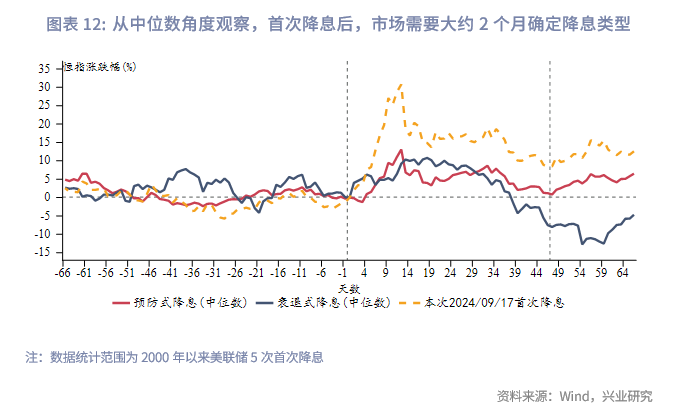

基於歷史數據的中位數統計,我們發現市場通常需要約2個月時間來初步識別降息週期的性質(預防型或衰退型,如圖12)。因此,我們重點考察了首次降息後44個交易日(約2個月)與66個交易日(約3個月)的窗口表現。數據顯示:

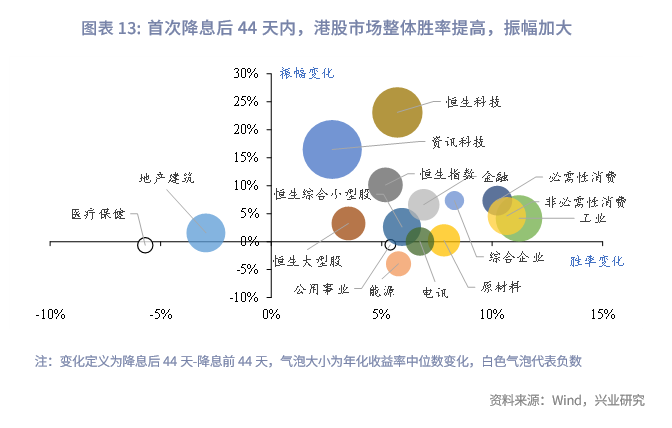

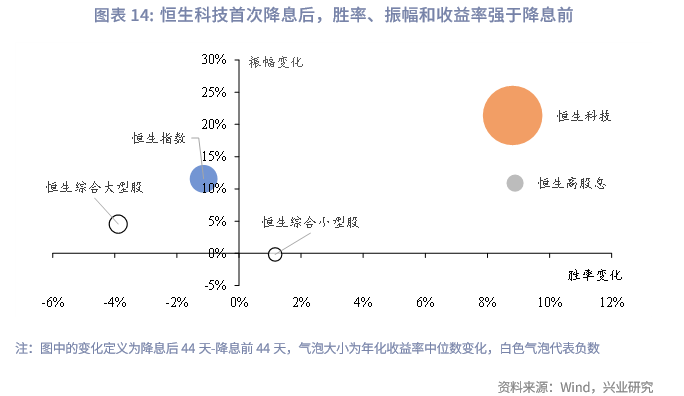

窗口一(T±44交易日):流動性驅動的普漲窗口

如圖13-14所示,在此階段,港股主要指數的勝率(上漲概率)、振幅中位數及收益率均較降息前顯著抬升。這表明,首次降息通常為港股開啓了一個具備概率優勢的做多窗口。行情特徵表現為流動性驅動,市場整體受益於寬鬆預期下的資金流入。在結構上,恒生科技指數表現佔優,市值風格無明顯規律,進一步印證了流動性敏感資產在初期更受青睞。

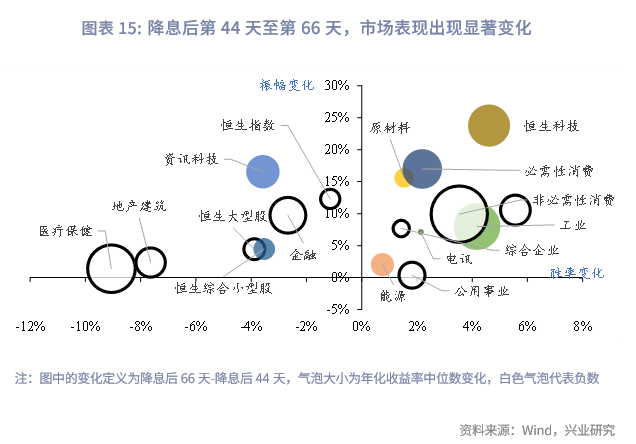

窗口二(T+44至T+66交易日):行情分化,性質定調

當進入降息後第44天至第66天,市場表現出現顯著變化(如圖15):各指數勝率分化,波動率(振幅)增加,收益率中位數回落。這一轉變清晰地表明,首次降息後約2個月是行情的分水嶺。市場初期的流動性驅動效應減弱,後續行情的持續性與風格走向,將主要取決於降息性質的確定。

2.3 路徑驗證:後續降息的作用

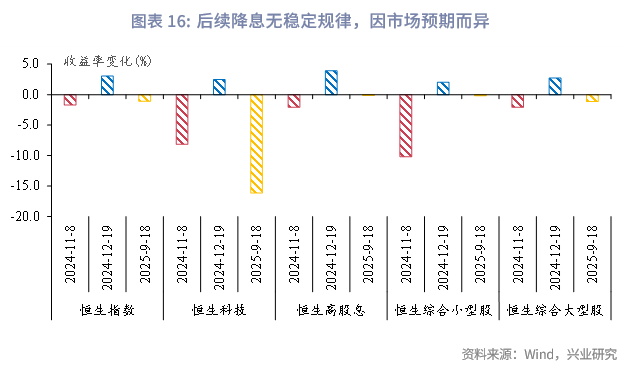

當市場已處於降息週期中,後續降息的作用不再是開啓新趨勢,而是對既有趨勢進行確認、強化或修正。因此單次降息的幅度和市場預期更為重要。

由於缺乏系統性的「後續降息」預期數據,加之2000年以來的多次降息週期(如互聯網泡沫、次貸危機、新冠疫情時期)均受到極端外部衝擊的影響,其參考價值相對有限。借鑑意義較強的僅為2019年與2024年等近期的降息週期,且其單次降息幅度均為25個基點。

我們選取本輪最近的3次後續降息[5]分析,我們選取(T±5交易日)作為觀察窗口。從圖16可以看出,三次後續降息後港股市場並未呈現穩定的升跌規律。這表明,後續降息對市場的實際影響,仍需結合當時的預期數據與宏觀背景進行具體判斷。

需要特別說明的是,這種「無穩定規律」的現象恰恰反映了僅依賴歷史統計中位數的侷限性——雖能勾勒整體輪廓,卻難以捕捉不同週期背後的結構性差異,因此其實際參考價值有限。

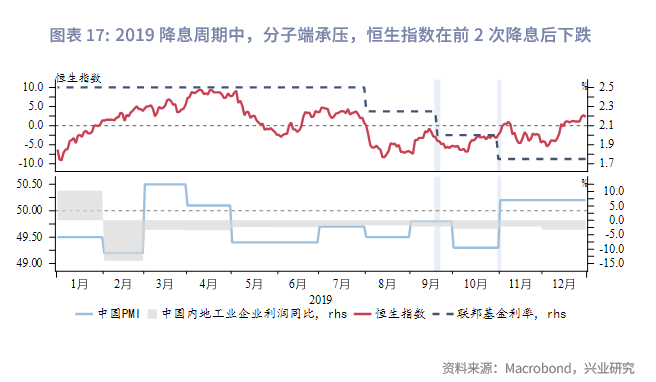

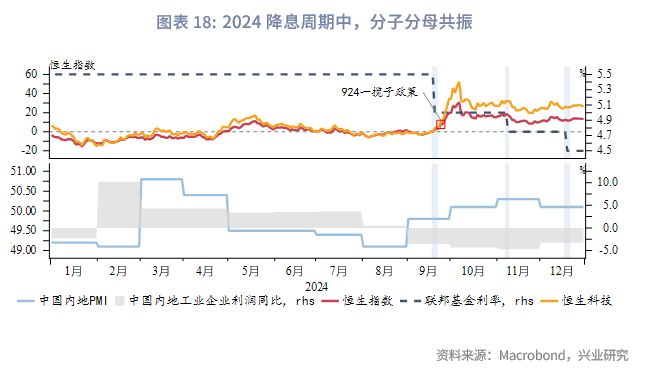

究其根本,聯儲局降息主要作用於資產定價中的分母端(無風險利率),而分子端的盈利表現,尤其是中國基本面的影響,往往同樣關鍵。如圖17-18所示,同樣是聯儲局降息,2019年雖處於聯儲局降息週期,分母端條件趨於寬鬆,但由於當時國內經濟基本面偏弱,企業盈利持續承壓,分子端的拖累導致港股仍出現大幅下跌,這正是典型的分子端主導定價的案例。與之形成對比的是2024年,在聯儲局降息預期提供分母端支撐的背景下,中國內地「924」一攬子政策進一步成為關鍵驅動力,該政策通過降低存量房貸利率等舉措,從根源上改善居民收入預期與企業盈利前景,進而推動分子端與分母端實現正向共振,共同促成了港股的顯著反彈。

這進一步揭示出一個核心邏輯:降息開啓本質是經濟週期運行至特定階段的結果(例如增長放緩或通脹回落),而非驅動市場的單一原因。若僅聚焦「利率變動」這一變量,而忽視其背後更關鍵的宏觀圖景——包括中美經濟相對強弱、企業盈利預期與全球資金流向等——則容易陷入「本末倒置」的分析誤區,難以對市場走勢作出準確判斷。

三、本輪降息展望

3.1 本輪降息的不同

儘管本次降息與歷史類似,同屬「預防型降息」的後續降息,但是與以往相比,至少有以下不同:

1)政治壓力加劇聯儲局降息路徑的不確定性。當前美國經濟在就業與消費方面仍展現一定韌性,但關稅影響仍未完全顯現,通脹黏性也未完全消除,這理論上應支持聯儲局採取漸進的降息節奏。然而,政治層面存在變數:特朗普政府仍試圖通過各種渠道施壓以左右貨幣政策,從而可能促使聯儲局偏離獨立決策框架,導致降息節奏前置或幅度超預期。而降息超預期加碼也可能令通脹重新升溫,反過來制約降息節奏,導致降息路徑前景更加撲朔迷離。

2)資本開支與AI敘事。在當前的AI產業浪潮下,科技企業為搶佔下一代算力與模型高地,資本開支已從「可選」變為「必選」。降息,不僅通過分母端折現率下降直接推高成長股估值,更將通過改善孖展環境進一步激活科技行業的投資週期,形成「技術突破—資本開支—盈利預期—估值提升」的正向循環。一旦資本開支轉化為盈利增長,這可能使本輪成長風格的表現幅度與持續性超越歷史平均水平。

3.2 三個可能的情景

展望未來一至兩個季度,港股的走向將取決於分母端與分子端的雙重博弈:分母端主要由聯儲局的降息路徑及美國經濟的軟硬着陸程度共同驅動;而分子端則更多取決於中國內地基本面的修復節奏與強度。在所有情景預測中,我們均將1)美國經濟短期內陷入衰退的概率較低(依據興業研究外匯商品部的測算);2)中國內地經濟溫和修復作為核心基準假設,主要原因是近期發佈的2025年1-8月經濟數據,特別是工業企業利潤數據,顯示出整體經濟企穩、結構優化且內生動能正在積聚的良好勢頭。

情景一:基準情景 —— 聯儲局漸進式降息

情景:美國經濟溫和放緩,通脹有上行壓力但整體可控(根據興業外匯商品部預測,美國核心CPI將在9月達到高點後回落[6]),關稅影響有限,就業市場降溫但未大幅惡化,聯儲局採取漸進式降息。與此同時,中國在「反內卷」政策的引導下,經濟正經歷溫和修復,政策效果開始向企業盈利端滲透。

港股表現:港股預計呈現估值驅動、成長佔優的結構性特徵:市場整體震盪上行但空間相對有限,對利率敏感的恒生科技、醫藥生物等板塊將在分母端折現率下行與AI產業資本開支週期的雙重驅動下表現突出,而傳統價值板塊與高股息資產表現將相對平淡。

情景二:樂觀情景 —— 聯儲局降息幅度超預期,但未引發衰退恐慌

情景:美國通脹回落,同時就業市場持續降溫,為聯儲局打開了政策空間。聯儲局因政治壓力等因素採取比預期更激進的降息步伐,但同時美國經濟軟着陸預期不變,且中國內地經濟處於溫和修復通道。

港股表現:這一情景下,港股將迎來較為有利的流動性環境,市場可能展開顯著的流動性驅動行情,成長風格的彈性將得到更好展現,科技股估值擴張空間更大,同時對孖展成本敏感的房地產、工業等板塊也有望迎來明顯修復,市場熱點有望階段性擴散。

情景三:悲觀情景 —— 聯儲局放緩甚至暫停降息

情景:美國國內需求持續強勁,企業逐步將關稅成本轉嫁給美國消費者,或能源價格等外部衝擊增添通脹壓力,美國通脹呈現出超預期的粘性。在此背景下,聯儲局放緩甚至暫停降息。

港股表現:在此情景下,港股將面臨「分母端」承壓,或迴歸基本面驅動行情(分子端行情),其表現的關鍵在於中國內地經濟的修復情況。若內地經濟復甦強勁,則港股在「估值支撐」與「盈利韌性」的疊加下有望走出獨立行情;若內地經濟修復不及預期,則港股將面臨外圍與內部增長乏力的雙重壓力,市場整體承壓,防禦性板塊如公用事業、高股息資產將顯現相對價值。

總結而言,本輪港股表現不僅取決於聯儲局降息路徑,更與中國經濟基本面深度綁定。在基準與樂觀情景下,聚焦對流動性敏感的成長主線是核心策略;而在悲觀情景下,投資重心應轉向具備防禦屬性的資產,並密切跟蹤中國宏觀經濟數據的邊際變化和宏觀政策的調整。

需要強調的是,基準與樂觀情景的實現,均建立在中國內地經濟實現溫和復甦的前提之上。對港股而言,分母端降息帶來的更多是階段性的交易機會,可視為「順勢而為」的戰術窗口;而分子端所依賴的中國基本面,纔是決定市場趨勢與高度的戰略決勝點。