文|瀝金

西貝降價了,生意似乎變好了?

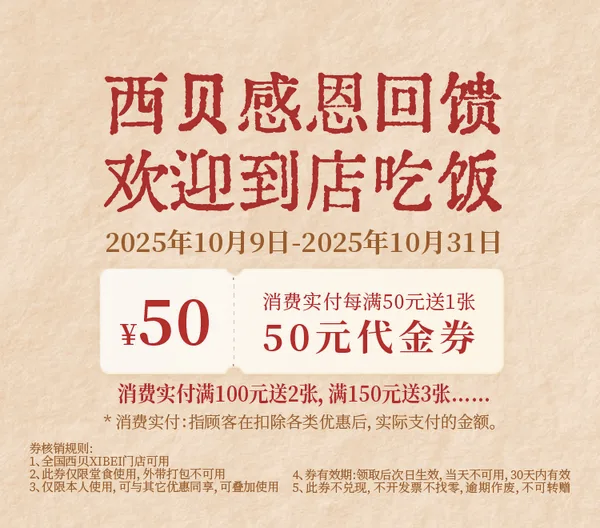

不僅菜品全線降價20%-40%,還免費發放高額代金券,同時改換門頭logo和標語——面對之前輿情危機,西貝這波操作實實在在的提振了銷量。

但如果細看數據,會發現問題沒有這麼簡單。

銷量雖然上去了,但客單價卻下去了,超過六成的新客流只用代金券消費。曾經穩坐中高端餐飲連鎖領導地位的西貝,正在以降價換銷量,親手稀釋自己多年積累的品牌質感。

覆盤全局,西貝真正的危機並不是用了預製菜,而是一連串節奏混亂的自殺式公關,降價就是它最近打出的最大昏招。

西貝的一連串出招,為什麼是自殺式公關?它自己親手打破了高質高價的招牌,品牌溢價還能找回嗎?預製菜的爭議,究竟是企業之過,還是整個行業必須面對的拷問?

西貝門店圖 來源:網絡

獨佔生態位,才能賣得貴

西貝之所以能賣得貴,並不是所謂的「質次價高」,而是精準滿足了中產人羣逛商場時帶娃就餐需求的結果。

在周末的商場餐飲樓層觀察半小時,會看到大量疲憊的父母推着嬰兒車,帶着活潑好動的孩子,面對衆多餐廳難以抉擇。西貝醒目的紅白格桌布、明亮的開放式灶底1和承諾「25分鐘上齊一桌菜」的保證,成為了他們最安全的選擇。

西貝賣得貴不僅僅是因為地段、親子需求等帶來的額外成本,本身也是一種對品質的背書。

它販賣的從來不只是食物,而是一套完整的家庭用餐解決方案。現在主動降價,無疑是自砸招牌,告訴消費者自己「不值得」。

中產消費者為何願意支付溢價?因為購買的從來不是食材本身,而是其背後代表的明廚亮竈、兒童友好與品質安心的承諾。

降價,尤其是在輿論壓力下的被動降價,相當於單方面篡改了這份心理契約,主動向市場承認之前提供的體驗,配不上那個價格。

更深層的危機在於,西貝正在將自己拖入一場無法取勝的競爭。

一旦踏上降價之路,它便從自己精心打造的家庭品質餐飲神壇跌落,被迫與大衆快餐品牌在同一維度拼殺價格。

消費者會自然而然地開始重新審視,除去「帶娃食堂」的場景光環,西貝的產品本身究竟還剩下多少不可替代的競爭力?

西貝代金券 來源:網絡

屈從公衆情緒,自殺式公關

更進一步來看,西貝自殺式公關的最大問題,在於它放棄了最基本的商業理性,屈從於公衆的情緒。

認錯和屈從最大的區別是,前者是帶着理解和謙卑的傾聽,後者則是一種恐慌性的、完全被情緒牽制的被動反應。

這一點從這一輪事件的起點就能看出來,導致西貝上熱搜的不是羅永浩的吐槽,而是西貝自己的對抗性姿態。

羅永浩吐槽西貝「幾乎全是預製菜還那麼貴」,只是一種消費者對就餐體驗的不滿。顯而易見,一家餐飲品牌不可能滿足所有人羣的所有要求,有人差評再正常不過,但創始人賈國龍卻選擇直接掏出各種文件,反覆強調「我們合規」,甚至揚言要起訴。

將法律合規性置於消費者感受之上,西貝試圖用合規證明合理,卻忽略了消費者最樸素的感受。

公衆對預製菜的看法,無關規範和事實,更多是一種情緒。

預製菜在餐飲行業的使用增加是不可逆的趨勢,如何定價又是綜合了品牌、營銷、人羣、地段等各種因素的結果,對普通消費者來說,很難單純用體感來評判高低。

西貝以為公開自己符合規範的供應鏈和餐飲加工流程,就能消除公衆的質疑,反而因為不符合公衆對餐飲行業的想象而激發了更大的對立情緒。

硬剛策略失敗後,西貝又迅速轉向了另一個極端,開始情感綁架。

奇文《7歲的毛毛:我以為自己再也喫不到西貝了》一出,引發了全網羣嘲。

更令人困惑的是,西貝隨後又拋出一系列魔幻故事。有顧客聲稱「不喫飯,也要給西貝充1000塊」,有年輕人喊出「我跟西貝同生死」,甚至有視頻講述「我給大爺一碗湯,大爺要送我北京一套房」的離奇橋段。

包括這一輪降價,表面上看是想吸引更多消費者見證西貝的變化,實際上是對公衆情緒的應激,反而證實了消費者對西貝品牌價值的質疑。

西貝彷彿陷入了一種魔性循環,從硬剛到底到煽情催淚,每一步都精準地踩在了公衆情緒的反面。

西貝釋放出的公關信息 來源:網絡

東山再起,前提是苟住緩過氣

坦率講,西貝遇到的這一輪困境,外因是當下公衆對於預製菜的牴觸情緒,內因是不專業的公關,經營上反而沒什麼問題。

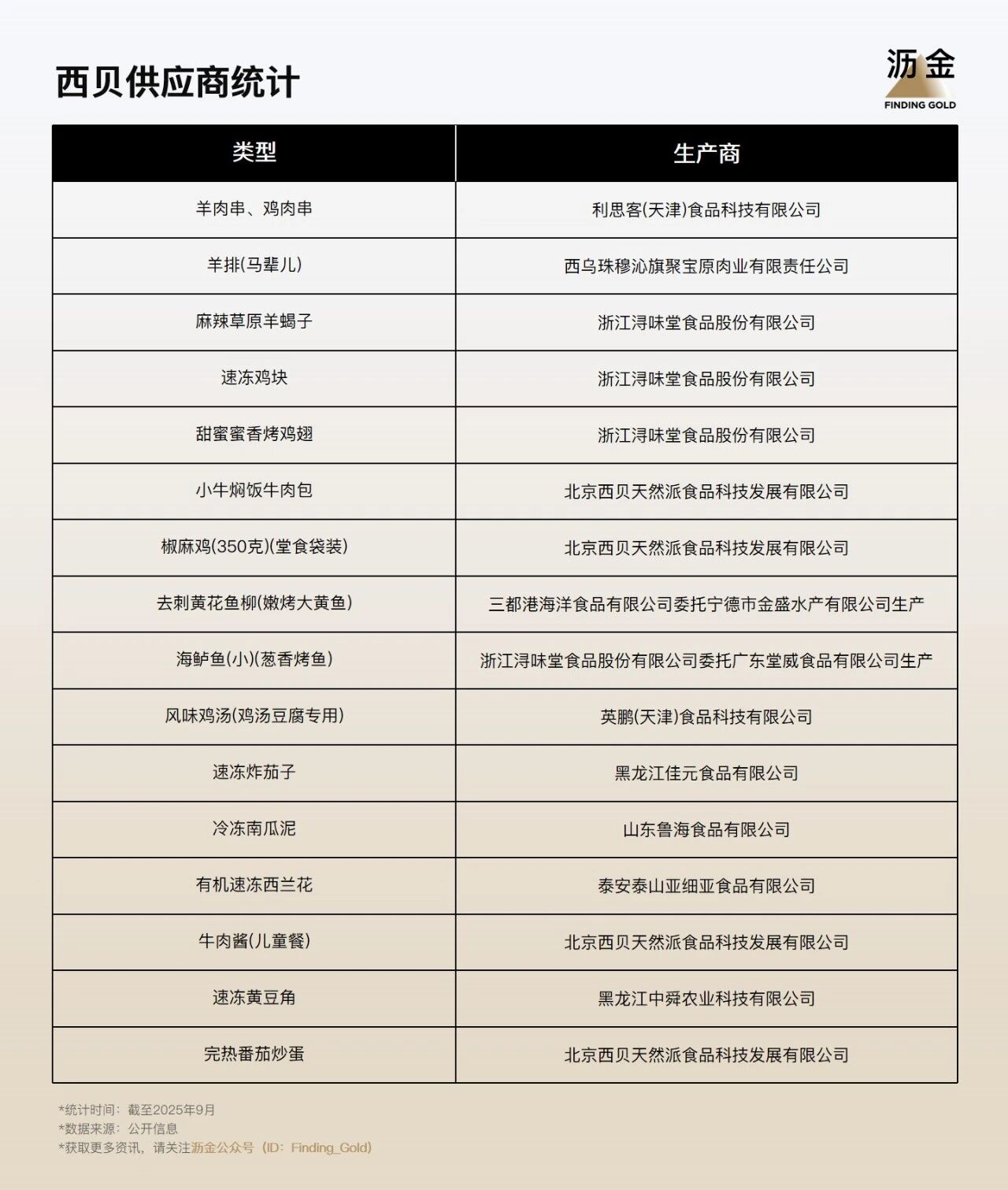

如果對西貝的供應鏈做個穿透研究,會發現這些企業本身就支撐了國內餐飲界的半壁江山。比如提供水產品預製加工的浙江潯味堂,它同時也是海底撈、外婆家、盒馬等衆多知名品牌的服務商。

這套由頂級供應商組成的網絡,具有很強的通用性,尤其是這裏面也不乏西貝自己旗下的供應鏈企業,它們本身也有對外業務,即便西貝門店業務出現短期波動,憑藉其多元化的客戶基礎,維持穩定並不難。

更不用說,西貝還成立了自有子公司生產定製產品和專用食材,並建立自己的專屬牧場和有機基地。西貝開在各大商場的門店,本質上已成為其供應鏈產品的展示窗口和銷售渠道。

在內蒙古武川,西貝擁有12萬畝有機莜麥基地;在全國,它佈局了華北、華東、華南、泰安四個中央灶底1。

這些投入巨大的基礎設施,需要規模效應來攤薄成本,西貝門店只是這些產品的消化渠道之一。

除了供應鏈,西貝經營的基礎,還在於支撐那幾百家門店的合夥人、團隊、經驗和知識。他們纔是西貝品牌最核心、最值錢的資產。

就像前面說的,西貝是靠精準滿足細分人羣需求佔住的生態位,只要人羣還在、需求還在,西貝就永遠有緩過來的機會。

前提是別整大活兒了,苟住這一時,緩過這口氣。

<sider-quick-compose-btn dir="ltr" style="display:contents; box-sizing:border-box"></sider-quick-compose-btn>

瀝金點評

西貝這回降價求生,是試圖用短期流量挽回長期的品牌價值。

這之所以是個昏招,短期內客單價下調容易,再想漲回去就難了,另一方面也在於,品牌放棄了基本的商業理性,轉而去迎合情緒,反而變成了某種惡性循環。

但西貝的經營遠未到終局,它背後縱橫交錯的供應鏈網絡與深耕多年的團隊和經驗,是它最深厚的生命線,也是中國餐飲工業化進程的縮影。

只要中產家庭「帶娃喫飯」的痛點仍在,只要商場餐飲的生態位尚存,西貝便擁有重振旗鼓的土壤。

眼下西貝最需要的,不是繼續在降價與煽情間左右搖擺,而是迴歸商業常識的冷靜與定力:停止自我感動的悲情敘事,戒除對流量數據的短期依賴,重新審視那套曾讓它成功的「家庭餐飲解決方案」的真正價值。

傷筋動骨不可怕,可怕的是在慌亂中,忘了自己究竟因何而崛起。