近年來,非易失性存儲器(NVM)技術正迎來快速發展。隨着人工智能、自動駕駛、物聯網等新興應用的興起,傳統的存儲體系正面臨速度、能耗與穩定性的多重挑戰。

為兼顧「快」「省」「穩」,各類新型存儲器(如ReRAM、PCM、FeRAM、MRAM等)紛紛進入研發與驗證階段,試圖在「後DRAM時代」中脫穎而出。在這一背景下,磁阻隨機存取存儲器(MRAM)因兼具高速、低功耗與非易失性,被認為是最具潛力的通用型存儲方案之一。

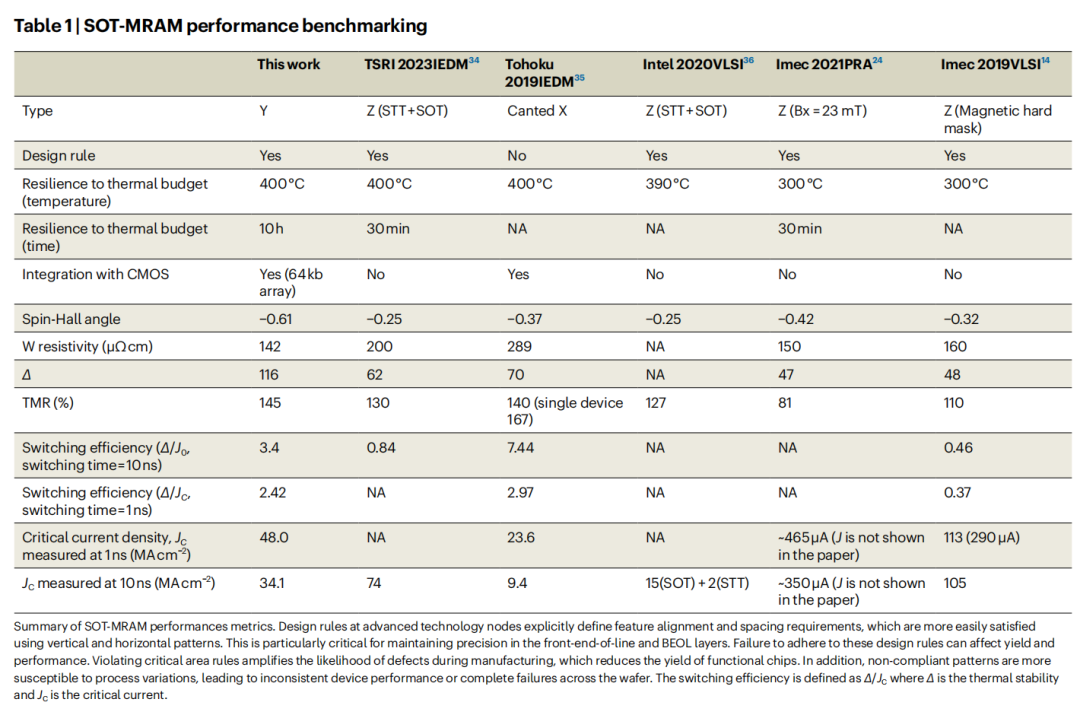

據報道,來自中國臺灣國立陽明交通大學、臺積電及工業技術研究院等機構的跨國研究團隊,在MRAM技術上取得了重大突破。他們成功開發出一種基於β相鎢材料的自旋軌道力矩磁阻隨機存取存儲器(SOT-MRAM),實現了令人矚目的性能指標:僅需1納秒即可完成數據切換,數據保持時間超過10年,隧穿磁阻比高達146%。這項發表在《自然電子學》(Nature Electronics)期刊上的成果,為下一代高速、低功耗存儲技術的產業化應用鋪平了道路。

存儲技術的變革需求

當前計算系統依賴由SRAM、DRAM和閃存構成的存儲層級體系。然而,隨着技術節點突破10納米關口,這些基於電荷存儲的傳統技術面臨着嚴峻挑戰:可擴展性受限、性能提升困難、讀寫干擾問題加劇、可靠性下降。特別是在人工智能和邊緣計算快速發展的今天,對存儲器提出了更高要求——既要具備DRAM的高速響應能力,又要擁有閃存的非易失性特徵,同時還需大幅降低功耗。

在這一背景下,新興非易失性存儲技術應運而生。除SOT-MRAM外,還包括自旋轉移矩磁性隨機存取存儲器(STT-MRAM)、相變存儲器(PCM)、電阻式隨機存取存儲器(RRAM)和鐵電隨機存取存儲器(FeRAM)等。這些技術均具有非易失性、低延遲、低功耗的特點,並可與現有的CMOS半導體工藝集成,為開發新型計算架構提供了可能。

對比來看,DRAM的延遲約為14毫秒,3D TLC NAND的讀取延遲在50至100微秒之間,而新型SOT-MRAM的切換速度達到1納秒級別,幾乎可與SRAM媲美,同時還保留了非易失性的優勢——這意味着即使斷電,數據也不會丟失。

SOT-MRAM的獨特優勢

SOT-MRAM之所以備受關注,源於其獨特的工作原理和技術優勢。它利用具有強自旋軌道耦合作用的材料產生自旋軌道力矩(SOT),實現磁性隧道結內納米磁體的磁化翻轉,從而完成數據的寫入與擦除。

相比於其他存儲技術,SOT-MRAM具有三大核心優勢:

高速寫入:通過自旋軌道力矩效應,可在納秒級時間內完成磁化翻轉,這比傳統磁場驅動方式快得多。

高能效:三端結構設計將讀寫電流路徑完全分離,有效解決了STT-MRAM面臨的耐久性問題和磁性隧道結電阻限制,顯著降低了能耗。

高可靠性:由於讀寫操作相互獨立,器件的耐久性大幅提升,可承受更多次的讀寫循環,同時長期數據保持能力出色。

正是這些優勢,使得SOT-MRAM有望替代高速緩存級別的SRAM,成為新一代計算系統的核心存儲組件。

攻克關鍵技術難題

儘管SOT-MRAM的理論優勢明顯,但要實現產業化應用,必須解決一個關鍵技術瓶頸:自旋軌道耦合材料的熱穩定性問題。

鎢因其強自旋軌道耦合特性,是SOT-MRAM的理想候選材料。特別是穩定在A15結構(β相)的鎢,其自旋霍爾角可達-0.4至-0.6,具有優異的自旋軌道力矩效率。然而,β相鎢屬於亞穩態,在半導體制造過程中常見的熱處理條件下(通常需在400°C下持續數小時),會轉變為熱力學穩定的α相鎢。這種相變是致命的——α相鎢的自旋霍爾角僅約-0.01,自旋軌道力矩翻轉效率大幅降低,使器件性能嚴重退化。

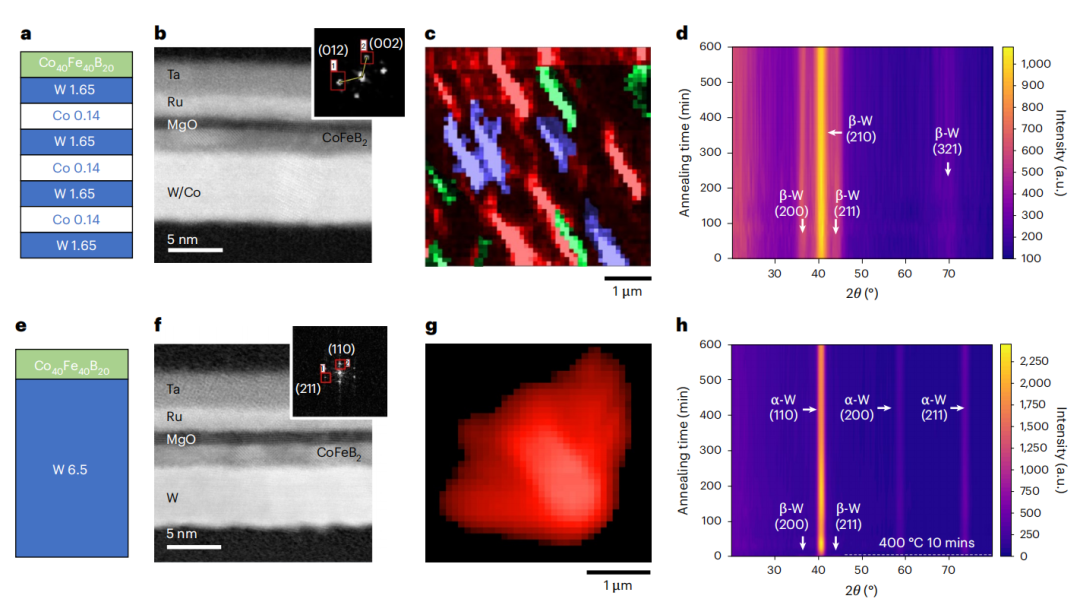

研究團隊的突破性方案是:在鎢層中插入超薄鈷層,形成複合結構。具體而言,他們將6.6納米厚的鎢層分成四段,每段之間插入僅0.14納米厚的鈷層——這個厚度小於鈷的單原子層,因此鈷呈不連續分佈。這種精巧設計發揮了兩重作用:鈷層作為擴散阻擋層,抑制了鎢層內的原子擴散;鈷與鎢之間的混合效應消耗了熱預算,從而延緩了相變的發生。

實驗驗證令人振奮:這種複合鎢結構可以在400°C下維持物相穩定長達10小時,甚至能耐受700°C高溫30分鐘,而傳統單層鎢在400°C下僅退火10分鐘就發生了相變。通過透射電子顯微鏡、X射線衍射以及臺灣光子源的納米衍射測試,研究人員確認了β相鎢的穩定性。

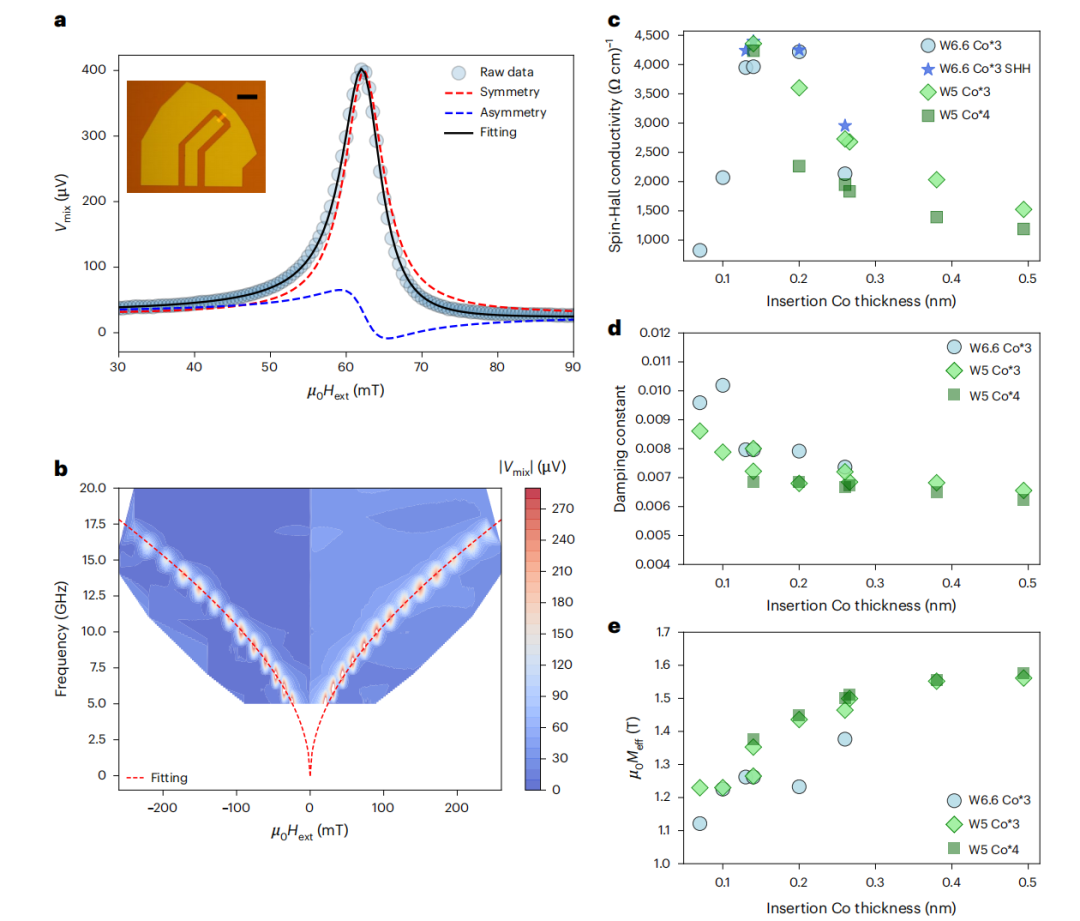

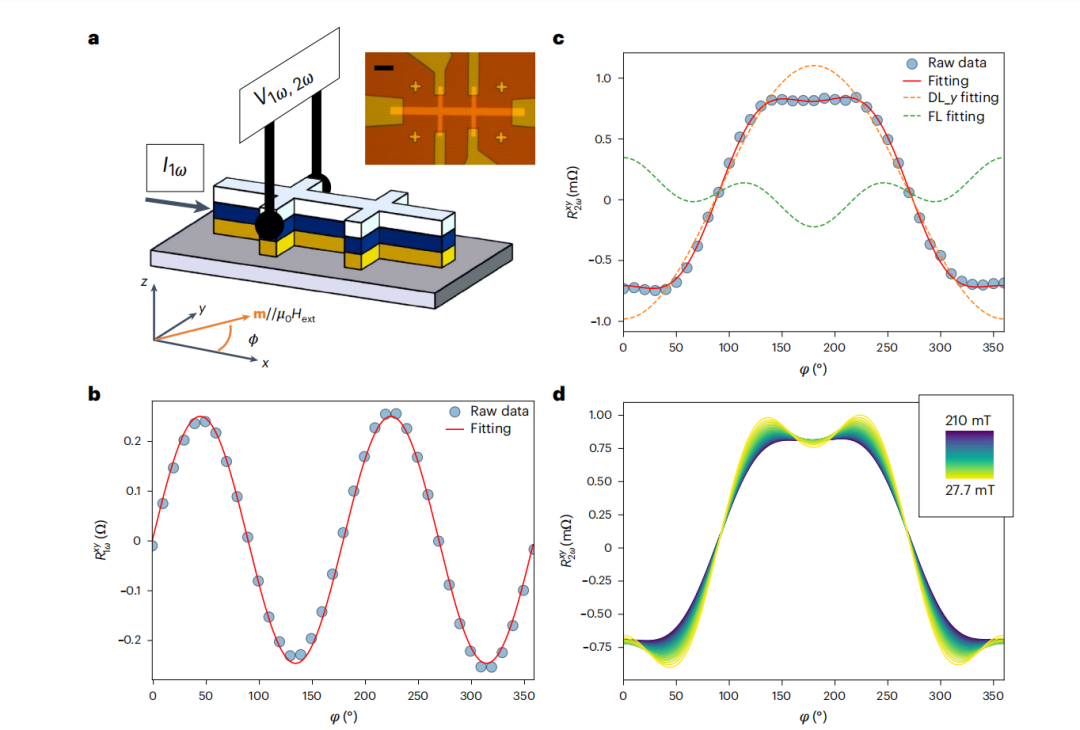

更重要的是,這種複合結構不僅解決了熱穩定性問題,還保持了優異的自旋轉換效率。通過自旋扭矩鐵磁共振和諧波霍爾電阻測量,團隊測得複合鎢薄膜的自旋霍爾電導率約為4500 Ω⁻¹·cm⁻¹,阻尼類扭矩效率約為0.61,這些參數確保了高效的磁化翻轉性能。

性能全面驗證

理論上的突破,唯有通過器件驗證才能真正落地。研究團隊基於複合鎢薄膜方案,成功製備出64千位SOT-MRAM原型陣列,並在接近實際應用的條件下完成了全面的性能測試與驗證。

切換速度方面,器件實現了1納秒級的自旋軌道力矩翻轉速度,性能幾乎可與SRAM媲美,遠超DRAM與閃存。對8000個器件的統計測試顯示,其翻轉行為高度一致,在長脈衝(10納秒)條件下的本徵翻轉電流密度僅為34.1兆安/平方釐米,展現出優異的穩定性與重複性。

數據保持能力同樣出色。根據累積分佈函數(CDF)估算,器件的熱穩定性參數Δ約為116,意味着其數據保持時間可超過10年,完全滿足非易失性存儲的嚴格要求。

在隧穿磁阻比(TMR)測試中,器件取得了高達146%的TMR值,表明MgO與Co₄₀Fe₄₀B₂₀之間形成了高質量界面,為穩定讀取裕量和可靠工藝窗口提供了有力保障。

在能耗控制方面,三端結構設計實現了讀寫操作的完全獨立,從根本上降低了能耗,使其尤其適用於對功耗敏感的邊緣計算、移動終端等應用場景。

此外,得益於臺積電科研團隊的參與,整個設計自立項之初便面向現有半導體後端工藝進行優化,確保了出色的工藝兼容性,為未來的大規模量產鋪平了道路。

值得一提的是,研究團隊還實現了無外加磁場的X型翻轉。這一成果得益於複合鎢材料中的對稱性破缺效應,不僅進一步簡化了器件結構,也提升了集成度和設計靈活性,為SOT-MRAM的工程化應用開闢了新方向。

開啓存儲技術新紀元

這項研究的意義遠不止於實驗室的技術突破,它為整個存儲產業的發展指明瞭新方向。與許多仍停留在概念驗證階段的新型存儲技術不同,基於複合鎢的SOT-MRAM從設計之初就考慮了工藝兼容性和可製造性。研究團隊已成功製備出64千位陣列,並計劃進一步擴展至兆比特(Mb)級集成,同時將寫入能耗降至每比特亞皮焦級別。

在人工智能和邊緣計算場景中,SOT-MRAM也展現出獨特優勢。AI訓練與推理過程中的高頻數據訪問是能耗的主要來源,而SOT-MRAM憑藉高速、非易失和低功耗的特性,可作為AI加速器的片上緩存,顯著降低系統能耗。在邊緣設備中,其非易失性意味着設備可快速啓停而不丟失數據,對電池供電的物聯網終端尤為有利。

同時,SOT-MRAM的出現或將推動存儲層級體系的重構。傳統的「SRAM緩存—DRAM主存—閃存外存」三級架構可能迎來變革,SOT-MRAM有望填補SRAM與DRAM之間的性能空白,甚至在部分應用中取代其中一者,從而簡化架構、提升系統效率。

在材料科學層面,研究中提出的「複合層穩定亞穩態相」策略不僅適用於鎢,也為其他功能材料的相穩定性研究提供了新的思路。團隊計劃進一步探索新型氧化物與二維界面材料,以提升整體性能與可靠性。

更為深遠的是,這項突破或將推動計算架構創新。高速、低功耗的SOT-MRAM讓「存算一體」(In-Memory Computing)等新型架構更加可行,為突破傳統馮·諾依曼結構的「存儲牆」瓶頸提供了新的路徑。

結語

目前來看,基於複合鎢的SOT-MRAM,通過巧妙的材料設計解決了β相鎢的熱穩定性難題,實現了納秒級切換與超長數據保持的完美結合。這不僅是一項學術成果,更是為下一代計算系統準備的核心技術儲備。

對於研究團隊來說,他們的目標不僅是展示優異的實驗室性能,更要通過系統級驗證,展示MRAM如何在實際應用中顯著降低整體功耗,推動AI、邊緣計算和移動設備的技術革新。隨着從千位級向兆位級集成的推進,我們有理由期待,這種新型存儲器將在不久的將來走進我們的智能設備,開啓存儲技術的新紀元。

本文編選自「半導體行業觀察」微信公衆號,作者:邵逸琦;智通財經編輯:何鈺程。