文 | 節點財經,作者 | 二風

蔚來前腳剛許下四季度盈利的目標,如今股價卻遭遇「黑天鵝」當頭一擊。

10月16日午後開盤,其在香港、紐約和新加坡三地上市的股票毫無徵兆地同步跳水。港股盤中一度暴跌超過13%,觸及47港元的低點,成交額急劇放大;新加坡交易所的股價跌幅同樣高達13.8%;而美股盤前交易也應聲下挫超過6%,數小時之內,數十億美元的市值蒸發殆盡。

引發蔚來此次股價跳水的原因,是有消息透露,全球最著名、也是最保守的投資機構之一新加坡政府投資公司(GIC Private Limited),在美國紐約南區聯邦地方法院對蔚來汽車提起訴訟。這起訴訟的核心,直指蔚來涉嫌證券欺詐,通過複雜的會計手段誇大收入與利潤。

這不僅是一場普通的財務糾紛,它標誌着一個史無前例的事件——全球頂級主權財富基金首次以獨立原告的身份,將一家中概股公司告上法庭。不過這起訴訟早在8月便已發生,蔚來方面回應多家媒體稱:「本案件不是新發生的事件,並非針對蔚來近期經營狀況,源於2022年6月沽空機構灰熊在一份沽空報告中對蔚來的不實指控。」

當一家以數十年為投資週期、以國家財富保值增值為首要任務的機構,選擇撕下「和善面紗」,動用法律武器時,其背後傳遞的信號遠比股價的短期波動更為深遠。這場訴訟究竟揭示了蔚來哪些脆弱之處?它又將如何影響這家明星車企的未來,乃至整個新能源汽車行業的格局?01 GIC所發起的「世紀指控」

這起訴訟的被告方不僅包括蔚來汽車,還將其創始人、董事長兼CEO李斌,以及前首席財務官奉瑋列為共同被告。

而原告方新加坡政府投資公司(GIC),是新加坡管理外匯儲備的三大機構之一,成立於1981年,其使命是實現超越全球通脹的長期穩定回報。根據不同機構的估算,其管理的資產規模高達8000億至9360億美元,是全球規模最大、最具影響力的主權財富基金之一。

因此,當這樣一個以資本保值為核心、極少採取激進法律行動的機構,選擇對一家被投公司發起證券欺詐訴訟時,其行為本身就構成了對被告最嚴厲的信譽損害,《財新》等多家媒體也評論稱「首例一國主權財富基金單獨起訴中概股企業的案件」。

GIC訴狀的核心內容,直指蔚來的「電池即服務」(BaaS)業務模式,指控的焦點是一家名為武漢蔚能電池資產有限公司(簡稱「蔚能」)的實體,蔚能由蔚來與寧德時代、國泰君安國際等合作伙伴於2020年共同發起成立,旨在承接BaaS業務中的電池資產管理。

GIC在指控中指出,蔚來將用於BaaS業務的電池一次性銷售給蔚能,並立即將這筆交易的全額確認為當期收入。GIC認為,由於BaaS業務的本質是用戶按月支付訂閱費,其對應的收入應在長達數年的服務期內分期確認,而非一次性計入。這種做法涉嫌將未來多年的收入「拉到」當前財報中,從而大幅誇大了蔚來的即期營收。

此外,通過將電池資產出售給蔚能這家「表面上獨立的」關聯公司,蔚來成功地將鉅額的電池折舊成本從自己的資產負債表中移出,進一步美化利潤表現。同時,GIC還堅稱,上述操作嚴重違反了美國公認會計准則(GAAP),構成了對投資者的欺詐。

GIC在訴狀中明確指出,其在2020年8月至2022年7月期間,以「被人為抬高的價格」累計購買了5445萬股蔚來美國存托股份(ADS),並因此遭受了「重大損失」。

目前,這起備受矚目的訴訟案正處於一個微妙的暫停狀態。根據10月初的法庭文件,法官已同意暫緩審理GIC的獨立訴訟,等待另一起於2022年由美國投資者發起的、基於同樣指控的集體訴訟案取得判決結果後再行處理。

值得注意的是,《節點財經》發現,這不是GIC第一次對上市公司發起訴訟。此前,GIC對高通、暉致、英國石油、默克等多家跨國企業發起訴訟,指控這些企業的一些行為導致其投資遭受損失。有投資機構分析師指出,GIC的行為亦不乏有其它目的,其一是財務訴求,其二更像是風險管理策略的一部分,在市場波動期用法律手段對沖潛在投資損失。02 灰熊報告背後的BaaS會計迷局

GIC的訴狀並非憑空出世,其核心指控幾乎完整地復刻了三年多前的一份沽空報告。

2022年6月28日,美國沽空機構灰熊研究(Grizzly Research)發佈了一份題為《我們認為蔚來正在玩一場瓦蘭特式(Valeant-Esque)的會計遊戲》的報告,將矛頭直指蔚來的財務問題。瓦蘭特製藥公司曾是華爾街的明星,後因與關聯藥房Philidor的複雜關係被曝出財務醜聞而股價崩盤,灰熊以此類比,暗示蔚來存在類似的財務操縱行為。

灰熊報告的核心,指控蔚來利用其未合併報表的關聯公司武漢蔚能,來誇大收入和盈利能力。據灰熊估算,通過向蔚能出售電池,蔚來將本應在未來七年內逐步實現的訂閱收入一次性計入當期財報,從而在2021年第一季度就提前確認了約11.47億元人民幣的收入。同時這種會計處理方式,使得蔚來2021財年的真實淨虧損(約30.2億元人民幣)被大幅「美化」。當時這份報告發布後,蔚來股價兩日應聲下跌超7%,這也是GIC訴訟中所有爭議的最初版本。

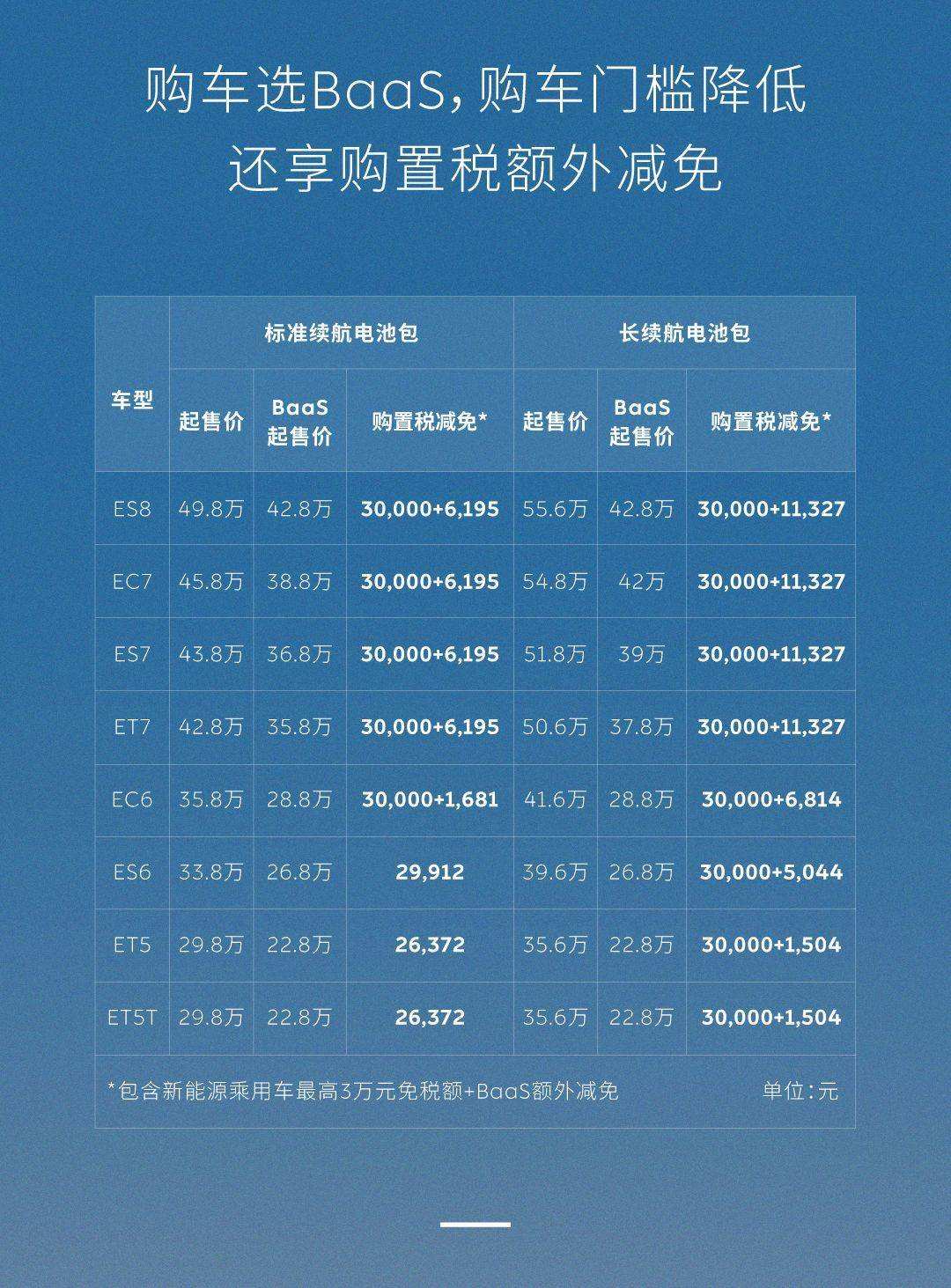

所有爭議的核心,都圍繞着蔚來引以為傲的BaaS商業模式。在該模式下,消費者可以只購買蔚來汽車的車身,而電池則通過向蔚能公司租賃的方式獲得,每月支付固定的服務費,這也使得蔚來汽車的初始售價降低了數萬元,極大地增強了產品市場競爭力。

然而,正是這一創新模式,催生了一個複雜的會計難題。其交易流程大致如下:蔚來將大量電池打包出售給蔚能,蔚能再將這些電池租賃給終端用戶。問題的關鍵在於,蔚來向蔚能出售電池的這筆收入,應該在何時確認?

蔚來認為,當電池出售給蔚能時,電池的所有權和控制權已經發生轉移,其作為銷售方的履約義務已經完成。因此,根據權責發生制原則,公司有權在銷售完成的時點,一次性確認全部收入。

灰熊和GIC則認為,蔚能並非一個完全獨立的第三方,蔚來作為蔚能的發起方和重要股東(持股約19.8%),對其擁有「重大影響」乃至「實際控制權」。在這種情況下,蔚來與蔚能之間的交易應被視為內部關聯交易。因此,這筆收入不應在內部轉移時確認,而應隨着終端用戶每月支付租賃費,在整個服務週期內(通常為數年)分期、逐步地確認。

面對2022年灰熊的報告,蔚來曾第一時間發表聲明,措辭強硬地將該報告斥為「毫無價值」,並稱其「內容充滿了大量不實信息以及對蔚來披露信息的誤讀」。緊接着,蔚來宣佈成立一個由獨立董事組成的委員會,聘請國際律師事務所和第三方專業法務會計師事務所,對報告中的指控進行獨立內部審查。

2022年8月,蔚來公佈了審查結果,結論是「所有指控均不成立」。當時,蔚來的辯護也得到了一些華爾街大行的支持。比如德意志銀行、摩根士丹利等機構相繼發佈報告,反駁灰熊的結論,認為沽空者嚴重誤解了BaaS商業模式的複雜性。

《節點財經》認為,往更深層次地看,這場訴訟揭示了商業創新與監管法規之間的固有矛盾。

BaaS無疑是一種顛覆性的商業模式,但它也創造了現有會計準則在制定時未能預見到的新場景。蔚來的會計處理究竟是欺詐,還是在現有規則不清地帶一種雖顯激進但尚可辯護的詮釋?此案的最終判決,不僅將決定蔚來的命運,更可能為全球範圍內所有「硬件即服務」類商業模式的財務報告方式樹立一個關鍵判例,其影響將遠遠超出汽車行業本身。