2025年可謂AI+元年,年初deepseek橫空出世,驚豔了全世界,也展現了中國人工智能通過底層技術突破,重塑全球競爭格局的能力。這一開源大模型也讓國內市場活躍起來,各行各業各大公司紛紛接入,其中包括大型互聯網公司、雲計算公司,也包括各種做內容的平臺。

也因為AI+的趨勢結構,各大內容平臺的算法升級動作頻頻。

抖音轉向神經網絡預判用戶行為,小紅書上線多元內容調控機制,微博嘗試把推薦內容放到首頁更顯眼的位置……

這些動作背後,有着高度一致的追求:平臺正在更努力地,把那些真正有價值、有養分的好內容,推到用戶面前。

01

算法必需進階

在這個注意力稀缺、流量焦慮的時代,提升分發效率與精準度,讓真正有價值的內容不被海量信息淹沒,已成平臺發展必然趨勢。

以推薦算法見長的抖音和小紅書,動作最為直接。

3月,抖音總裁韓尚佑在2025中國網絡媒體論壇上表示,隨着機器學習技術的發展,抖音推薦系統已經幾乎不依賴對內容或者用戶打標籤,而是通過一系列神經網絡計算,直接預估每一個用戶對每一個內容的目標行為,比如讚好、關注、分享、評論的概率,並挑選出概率最大的一部分內容,推薦給用戶。這意味着,算法無需理解內容類型或語義,就能直接預測用戶行為。

為了引導推薦系統分發更加豐富多元的信息,抖音設定和平衡了100多個像「收藏」這樣的不同目標,解決單一目標下系統容易重複推相似內容的問題。抖音還加強了推薦系統中對搜索行為的應用,讓系統更實時地根據用戶搜索興趣進行調整。

5月,小紅書發佈「內容偏好調節」功能指南。用戶據此能夠隨時查看自己近7天或1天的內容瀏覽偏好,並自由調節興趣標籤的推薦強度。

若用戶希望一鍵探索更廣泛興趣,還能使用「探索更多」功能,讓興趣調節「恢復出廠設定」,實現「一鍵破繭」。

微博作為一個以用戶社交關係鏈為核心構建產品體系的平臺,則選擇了在算法推薦上加碼。

2025年下半年,微博推出新版首頁推薦流,聚焦推動文娛和社會熱點消費,以及解決垂直內容消費薄弱的情況,滿足用戶沉浸式連續消費的需求。最直觀的變化是,以前用戶打開微博,先看到的是關注賬號的動態,現在則是推薦頁面。

此外,用戶點擊單條微博後,還會通過微博卡片或四宮格形式,呈現個性化的精選內容延伸推薦。

10月V影響力大會上,微博副總裁曹增輝指出,微博平臺已形成的「‘關係流+推薦流+熱點三大場景’+視頻消費」四大內容消費矩陣,並通過持續優化產品佈局,更好地滿足用戶多元需求,強化產品差異化優勢。

推薦流上線後,DAU同比提升30%,興趣內容閱讀量同比提升24%,微博還在推薦流產品中加入了基於互動的即時反饋消費內容,在2025年第三季度實現了同比17%的流量增長。未來,推薦流將被打造為用戶核心消費陣地,通過算法提升內容分發效率與規模。

需要指出的是,微博優化算法的動作並非簡單跟風。

對微博而言,社交關係始終是整個產品體系的核心和基礎,而且在衆多社交型內容平臺中,微博憑藉交織、重疊的傳播網絡,形成了獨樹一幟的跨領域內容生產與延展能力。這種特性使微博成為少數能夠承載多元話題、連接不同圈層的社交平臺。

但在當前互聯網內容平臺激烈競爭的環境下,純粹的社交分發已難以滿足用戶與創作者的複合需求:用戶已逐漸適應並樂於接受推薦內容,既期待好友動態,又不願錯過優質內容;創作者則渴望突破社交圈層限制,讓作品觸達更廣泛受衆羣體。

因此,微博強化推薦算法的深層考量是,吸納其他平臺算法優勢,同時保留自身社交基因,從而構建更加均衡、多元的內容生態。

這種融合的趨勢並非孤例。微信公衆號近期也在內測「朋友推薦」,還有「快訊」「推薦關注的公衆號」等模塊,位置居於信息流頁面的置頂位,比已關注的公衆號更靠前。

在業內人士看來,這是在彌補朋友圈分享效果減弱的不足,試圖通過「間接社交推薦」讓好內容流轉起來——這種基於社交信任鏈的拓展思路,與微博2022年推出新版關注流,打通「二度關係」的策略異曲同工。

反過來,抖音、小紅書等算法主導的平臺,也越來越重視挖掘用戶社交關係鏈的價值。越來越多用戶注意到,在小紅書、抖音等平臺經常能刷到朋友推薦過的內容,彷彿大家在「共享同一片網絡」,而且在抖音給視頻內容讚好後,還可以點擊「推薦」,「推薦」後的內容可以被自己的好友看到。

平臺之間互相學習、取長補短,優化自身內容分發機制,正成為一個明顯的趨勢。

02

重注內容價值

除了提升自身效能,平臺們這次算法優化,一個核心目標就是讓真正有價值的內容更容易被發現,無論創作者大小。

比如說,抖音、小紅書等平臺的算法優化,從機制上看,明顯更有利於能提供深度價值的內容。一些現象級案例為此提供了印證。

例如高考前夕,北大韋神一條4秒自我介紹視頻,24小時漲粉破千萬,3天達2400萬。

在千篇一律的網紅內容中,韋神這種「不講段子、不賣人設」的真學霸,是一種天然罕見的「內容清流」,而且有高度的權威背書。許多人在評論區留言,希望韋神能夠帶來不一樣的數學知識分享,讓更多人領略數學之美。

微博的新推薦流,首先利好中小創作者,它打造的「冷啓動→上升→爆款」流量上升機制,為之開闢了清晰的成長路徑:新賬號將享受一定的新手保護期,優質內容有機會獲得推薦流額外200次基礎曝光,通過互動數據判定是否進入上升通道;陽光信用良好、無違規記錄的賬號,隨着原創優質內容數量的增加,會在推薦流量中逐級獲得流量提升。

也就是說,即使賬號粉絲不多,只要內容優質,就有機會突破圈層。這無疑將大大提升中小 V 創作者的積極性,激勵他們做好內容,也能吸引更多新人來微博創作,擴大平臺優質創作者的規模。

當然,這並不意味着頭部大V的優勢被削弱。

微博相關負責人明確表示,微博新的推薦流並不會影響大V,尤其是頭部大V的粉絲分發以及流量。活躍粉絲關係鏈(鐵粉、互關、特別關注、經常關注、新加關注、關注的優質博主等)內容會優先分發,不受影響。

這不僅讓頭部大V的流量優勢得以延續,還讓他們有了更多的提升「破圈影響力」的機會——好內容可能被推給完全不認識他們的用戶。這鼓勵頭部創作者不僅要維護好核心粉絲,也要持續產出突破圈層的高質量內容。

03

合力創造多贏

算法的持續優化,最終要落到用戶體驗上。一些敏銳的用戶可能已經感受到,自己刷到的信息流裏,「乾貨」和「細糧」變多了。

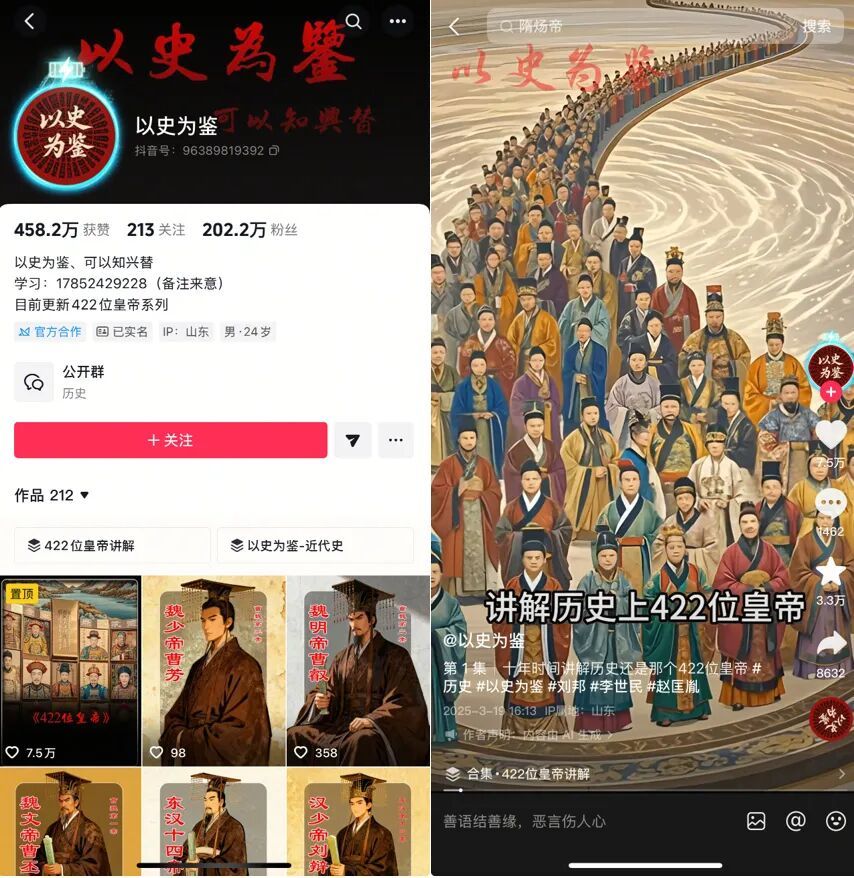

6月,抖音知名歷史博主@以史為鑑 發佈最新視頻,將明朝兩位皇帝的故事娓娓道來:「要說明朝在位時間又長,又悠閒的兩位皇帝,非嘉靖和萬曆莫屬了。爺爺煉丹修仙,孫子不上朝。但就算如此,其皇權也沒落下半分……」

在@以史為鑑 的置頂視頻中,該博主曾立下約定「從今天開始,我將用10年的時間,講解歷史上的422位皇帝。」

這個看似「野心勃勃」的計劃,意外在評論區引發熱烈共鳴——「好的,我從今天起就跟你十年」「跟着您傾聽」「中國真是太有文化底蘊了」。

當越來越多人願意停下腳步重讀歷史、走進傳統,背後離不開大數據算法推薦的積極助推。

在算法加持下,這些原本可能被淹沒的歷史科普內容,被精準推送給對傳統文化感興趣的人羣。用戶的一次讚好、一次停留,都會成為算法識別的「興趣座標」,進而推動更多同類內容被挖掘、傳播。

微博上不是隻有熱點內容,昆蟲愛好者科普知識破除謠言,醫生以通俗語言解讀流行病預防,畫師分享繪畫的過程和經驗,模特拆解穿搭技巧……這些兼具專業深度與興趣廣度的內容,越來越頻繁地出現在首頁上。

比如隨手刷新頁面,便能看到知名昆蟲科普博主@昆蟲學小魚發佈的博文:「以身試螂,親自試驗,結合文獻分析,徹底粉碎蟑螂愛咬人的謠言。」

在該條博文的評論區,不少網友對該博主嚴謹的科普精神表示佩服:「小魚博士為了科普,貢獻了自己的胳膊。太厲害了!通過這次科普,我覺得我沒有那麼害怕蟑螂了,再遇到的時候,我應該會主動出擊!謝謝小魚博士,讓我們深入瞭解了蟑螂,這就是科普的力量和意義。」

這是不斷引導的結果。微博建立了一套以「優質體驗、深度互動、內容安全」為三大支柱的內容價值評價體系;與此同時,為配合公域優化,微博全面應用「質量模型」與「熱文模型」,以科學評估內容價值,引導創作「好內容」;而且通過AI技術,加強對低質、同質內容的識別與打壓,已分別釋放21%和12%的流量空間。

可以預見,未來算法將更加懂用戶,能夠更精準洞察用戶需求,提供更個性化推薦;同時,算法也將更加註重內容質量,能夠更好地識別和推薦優質內容,為用戶提供更有價值的信息。

這一趨勢對創作者而言,既是挑戰也是機遇:粗製濫造、博眼球的內容,空間將越來越小;唯有堅持高質量、可持續的內容生產,真正為用戶創造價值,才能贏得算法與用戶的雙重認可。

而這場算法變革的終極價值,在於構建一個更良性的內容生態循環:用戶能輕鬆獲取真正有益、有趣的信息;創作者憑藉優質內容獲得成長和回報;平臺則建立起健康、可持續的內容商業生態,最終實現用戶、創作者和平臺的三方共贏。