凜冬將至,以往這個時候是新能源車的生死劫、車主們的噩夢,而現在成了各大車企秀肌肉的好時節。

但汽車之家的一則測試卻把自己和小米汽車推上了風口浪尖,甚至雷軍也被網友貼臉開大,再度染上不信任情緒。

圖源:汽車之家直播截圖

不怪消費者過分敏感,實在是如今的測試太過花裏胡哨,亂七八糟的功能測試一大堆,而且一家一個測法。

難怪有人辣評:只要定語加的多,車圈就沒有輸家。

只是苦了小米YU7,本來應該享受奪冠的喜悅,沒想到接過來的是一塊燙手的山芋,還被調侃是小米營銷錦囊的又一生動註腳。

不可否認,一個各方數據絕對公平、合理的測試環境是很難打造的,何況各個車企的優勢不盡相同。

想像一下,在這樣一個相對不太成熟的測試環境中拿到冠軍,難免會招致非議,如同足球世界的金球獎和環球獎,後者的自娛自樂氛圍相對濃厚。

原本汽車之家只是想在特定季節下考驗車企們的水平進步與否,於是對小米 YU7、理想 I6、特斯拉 Model Y 三款電動車進行了「準冬測」,測試在北京當日氣溫 3-13℃的環境下進行,重點考察續航達成率。

結果顯示,小米 YU7 以 83.6% 的達成率(CLTC 835km 版本實測 687km)位列第一,領先理想 I6(82%)和特斯拉 Model Y(81.9%)。

測試條件包括統一開啓最高動能回收、空調設為 23℃自動風量、搭載三名成年乘員,模擬日常通勤場景。

原本測試到這裏就結束了,但有關測試環境是冬測還是準冬測在網上吵翻了天。

車評人陳震等指出,行業公認的冬測通常指零下 10℃以下的極寒環境,而 10℃屬於深秋或初冬溫度,磷酸鐵鋰電池在該區間衰減有限,無法反映北方用戶在真正低溫下的用車痛點。例如,極氪、蔚來等品牌此前的冬測均在 - 20℃環境下進行。

圖源:微博@陳震同學

汽車之家緊跟着回應,10℃覆蓋了長江流域及南方地區冬季高頻用車場景,涉及全國 60% 人口,數據對非嚴寒地區用戶更具實際參考價值。測試報告已明確標註 「準冬測」 及具體溫度條件,不存在隱瞞。

實事求是的講,一方面北方寒冬的確不是這個溫度,不同溫度段拼比出來的冠軍參考性或許並不大,另一方面其實消費者其實早已被各種各樣的測試搞的有些應激,而且對車圈的營銷及宣傳已經產生了厭惡情緒,所以本次纔會如此牴觸。

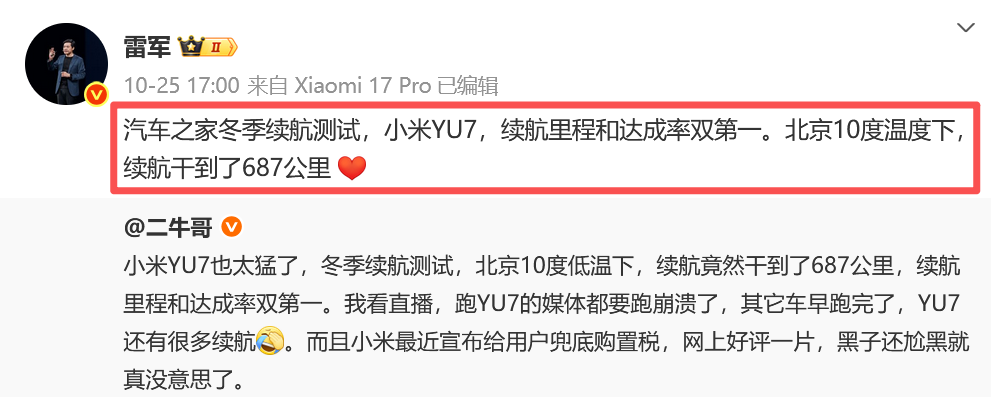

但更大的風波出現在雷軍身上,雷軍轉發一篇關於北京氣溫 10 度準冬測續航測試成績的博文,且直接在正文裏強調這是「冬季續航測試」,祝賀小米拿下續航里程和達成率雙第一。

圖源:微博@雷軍

沒想到耿直的網友沒有打算放過雷軍,有人在評論區靈魂拷問:「雷總,成績下面有沒有小字啊?」

本以為無事發生,結果雷總直接下場回覆了8個「狗頭」表情,這番有些調侃,又無所畏懼的姿態有人爆誇其自信拉滿,但還有表示雷軍營銷入戲太深,宣傳不是兒戲。

雷軍和小米近段時間出現的信任崩塌危機,一部分「功勞」得算在小字宣傳上。

如9 月以來,小米多次陷「小字標註」爭議:

手機海報大讚「逆光之王」,而右下角有小字是「產品設計目標」

汽車宣傳「2200MPa超強鋼」,但標註「指材質項目名稱」

小米SU7的加速數據標「不含起步時間」

圖注:小米宣傳海報

這種大字宣傳衝鋒陷陣,小字免責善後的模式被網友親切稱為「米氏定義法」,宣傳海報中的每一個角落都不能放過,否則看似買了個西瓜,拿回家容易變芝麻。

要說明的是這種陋習在各行各業均存在,但小米三番五次的使用,配合上每天高喊衝高端的氛圍,難免會讓輿論反感。

最誇張的是雷軍還親自做出了回應,企圖用調侃的方式舒緩網友們的敏感神經,但在這個節骨眼上,這一招實在算不上高明。

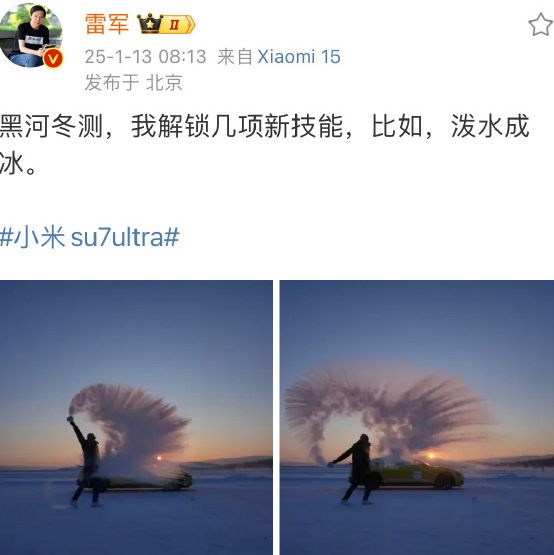

續航數據是一方面,2025 年初雷軍帶隊在黑河完成 - 30℃冬測,證明小米在極端環境條件下仍然保持着出色的續航和性能。

圖源:微博@雷軍

但問題不全出在這裏,更深層次的原因在於以往的安全事故問題、營銷爭議……已經刺傷了消費者對雷軍以及小米的信任情緒。

所以在測試以及宣傳上,人們更希望看到的是一個負責、嚴謹的態度,而不是宣傳馬力開足,出事後悄無聲息的做派。

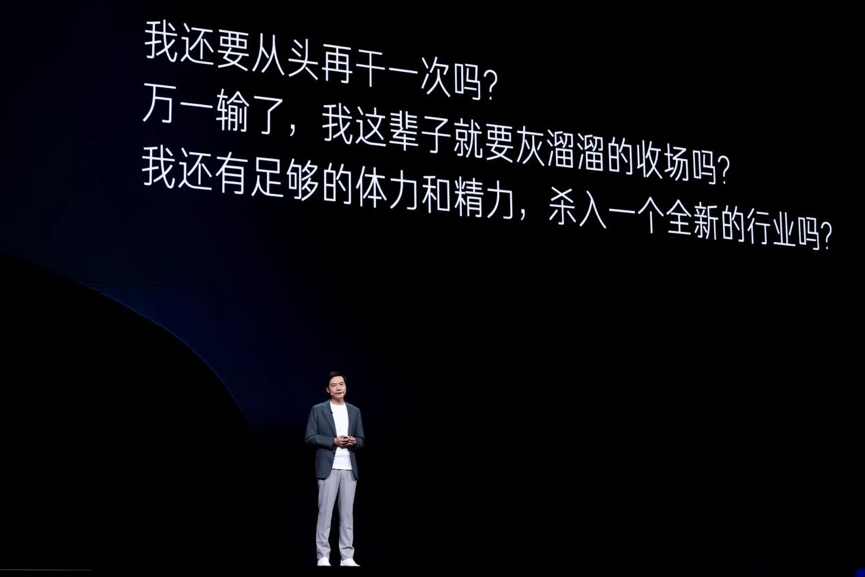

讓消費者更加窒息的是雷軍每逢演講中會細數小米汽車的不易與成就,而安全問題和爭議則閉口不提。

實事求是的講,由雷軍掀起的狂潮,很多時候總是離不開營銷手段的質疑。

這是流量時代,欲戴皇冠必須承擔的重,也是「造神運動」殘酷的一面。

再回到電動車冬測標準這個話題上,工信部新規已明確低溫續航考覈在 - 7±3℃環境下進行,但實際執行中仍存在 「準冬測」「深秋測」 等模糊概念。

這起事件是整個車圈宣傳測試的一個縮影,在市場競爭白熱化的當下,各個品牌都想要找回區別於友商的長處,從而吸引用戶購買,但技術硬實力需與透明化溝通相結合,方能真正贏得用戶信任。

本次測試之所以點燃輿論,很大一部分原因是小米和雷軍身處其中。

過去一兩個月,雷軍社媒賬號掉粉幾十萬,小米汽車直播間一度被網暴,雷軍和小米迎來未曾預料到的口碑崩塌時刻。

原因無外乎前段時間的成都天府大道事故,以及不斷出現的小米汽車安全爭議、小米手機營銷質疑,但禍根其實從很早就被埋下了。

從小米SU7問世以及爆賣之後,雷軍一躍成為全網焦點,但雷軍和小米是樂在其中的,正所謂雷軍的故事就是小米的故事,小米的故事就是雷軍的故事。

至此這場造神運動開始猛踩油門,與雷軍有關的一切開始成為流量密碼,小米評論區成為「賽博許願池」,風頭撼動整個行業。

但自始至終從未改變的一點是,小米是一家盈利性企業,雷軍是一個成功的商人,非要把他們視為「良心典範」是有些天真的。

小米的公關策略歸根結底就一句話:小米是家本分企業,雷軍是個厚道人。

問題在於,手機已經賣到了5000+,汽車利潤率30%,錢都被你賺到口袋了,所以有必要保障消費者的正常權益。

不誇張的講,雷軍本人的人設幫助小米完成了最重要的品牌管理。

如權威化的互動策略,將個人IP轉化為品牌與用戶之間的情感紐帶;真實人設的塑造,使小米用戶產生強烈的參與感;個人信用同樣成了小米高端化的破局關鍵。

在這個流量碎片化的時代,這種真實、專注、長期主義的人設,正是小米品牌最難以被替代的護城河。

但IP向來是把雙刃劍,當用戶帶着對品牌神聖的嚮往慕名而來,迎來卻撞上了產品可靠性、營銷真實性的質疑,這種對比反差難免會帶來人設崩塌。

以汽車為例,安全始終是第一法則,針對成都事故中 「車門無法開啓」 的核心爭議,小米需公開碰撞測試數據、電子鎖應急機制設計邏輯,並邀請第三方機構進行拆解驗證。

如今流量反噬的後果已經找上了雷軍和小米,所以接下來如同本次測試這種爭議,是需要避免的,尤其在風口浪尖之上,得讓消費者看到改變正在發生。

或許當小米從最懂營銷的科技公司轉變為最有溫度的科技企業時,雷軍的口碑拐點纔會真正到來。