本文來自微信公衆號:autocarweekly,作者:萬湑龍,頭圖來自:視覺中國

可能很多人都覺得巴西總統盧拉,在比亞迪第1400萬輛新能源車下線儀式上落淚有點誇張,但要真讀懂了他在現場的那篇演講,或許你就會更能理解他了。

盧拉的演講稿裏,寫着「我出生在那片土地時,多少孩子因為饑荒活不過五歲。直到七歲來到聖保羅,我才嚐到麪包是什麼滋味,別忘了我是伯南布哥人」。這是一個什麼樣的地方?

曾經,伯南布哥州幾乎是整個巴西最富庶的地區——當然這個「曾經」指的是400年前。葡萄牙殖民者焚滅了這裏數百萬棵的巴西木(葡萄牙文寫作pau-brasil ,意為赤紅之木,也是巴西國名的由來),種上了在熱帶雨林里長勢最為兇猛的甘蔗,這裏變成為了「南美糖罐」。鼎盛時期,巴西幾乎壟斷了全球的蔗糖市場。

但這幅光景只持續到了17世紀末。就和百年之後的黃金、200多年後的咖啡一樣。巴西這片土地的財富神話始終藏寫着一則詛咒:每隔百年,巴西都能創造出轟動世界的財富。而每一個財富神話,又都持續不過百年。

蔗糖的王座被中美洲所薅奪、黃金資源也被殖民者開採殆盡,而咖啡資源則被南美其他各國以及東南亞所瓜分。如今,亞馬遜雨林的原始財富早已讓位於大豆田與牧場,而曾經富甲一方的東北部地區,則在現代化的浪潮中逐漸邊緣化。

資源的詛咒如同宿命般輪迴,每一次繁榮都像是透支未來的預支款,輝煌過後,留下的是單一經濟結構的殘骸與對自然過度索取的荒蕪。

盧拉對於這種凋敝和荒蕪有着切身之痛。1952年全家不得不搬遷到了聖保羅這座巴西經濟和工業化最發達的城市。這裏最初的輝煌也是得益於之前提到過的咖啡,而二十世紀初咖啡價格的暴跌,又促使本地的企業家開始投身於聖保羅的工業發展。也算得上是禍福相依了。

差不多是盧拉舉家遷至聖保羅的同一時期,巴西總統儒塞利諾·庫比切克將通過保護主義實現工業化定為巴西的官方政策。他的「梅塔斯計劃」禁止進口汽車,並要求汽車製造商進行本地化生產以換取稅收優惠。這算是自二十世紀三十年代以來進口替代工業化政策的延續,自打走上這條工業化路線,25年間巴西的工業年增長率近8%,工業產值佔GDP已經接近1/4。

而趁着政策的東風,現在巴西汽車市場的四巨頭,菲亞特、大衆、豐田和通用都在這一時期紛紛於聖保羅州建立起了自己的工廠。

跑題說個冷知識,豐田第一次出海建廠就是在巴西。雖然只是以CKD的形式生產汽車,但巴西至少是在上世紀五六十年代,為數不多能夠保障這些外資車企正常銷售的國家之一。

和我們所知的所有工業化國家故事一樣,汽車產業也在彼時拉動着巴西國內工業體系的建設,也挾着大多數的普通人捲進了工業化的浪潮中。年輕時候的盧拉也是如此,五年級輟學的他在14歲正式成為一名產業工人,學會了車工和鉗工。

仔細觀察盧拉的照片你會發現,他的左手沒有小拇指,這是他19歲時在工作中被機器壓斷的。工廠老闆並沒有給他賠償,這也成了刺激盧拉之後逐步成長為巴西左派政治領袖的引子。

一、巴西那一度輝煌的工業

再說個不那麼冷的知識,桑塔納2000其實是一輛巴西車。

我們很多人都知道的是,第一輛國產桑塔納是1985年走下上汽大衆流水線的。但在這背後的是,當年的桑塔納是一輛名副其實的全球車,就在國產桑塔納的前後兩年,這輛車分別在美國、巴西、墨西哥以及日本生產過。

接下來在南美髮生的故事就非常幽默了。大衆和福特居然成立過合資公司——當然,是巴西大衆和巴西福特兩家公司為了應對不斷蕭條的市場,在1987年不得不選擇合併,成立新的公司AutoLatina所採取的措施。

而國產的桑塔納2000也是AutoLatina在巴西經濟蕭條時期所選擇技術出海合作的產物。順帶一提,在桑塔納2000之前,巴西大衆還「原創」出過大衆高爾(Gol),這輛車後來也被上汽大衆國產,陳震同學成為「二環十三郎」的時刻,開的就是高爾。

換個角度思考問題,那也就是說上世紀八九十年代,巴西的汽車工業水平要超過中國的。其實還不只是汽車工業,在七十年代末巴西就建立起了較為完善的工業體系,擁有門類齊全的基礎工業部門,譬如說巴西航空工業公司就成立於1969年。時至今日,咱們國內依然有不少支線航班用的是巴航工業的飛機。

但是上世紀八十年代,巴西也經歷過一次「消失的十年」。1981年巴西GDP增速從上一年的9%下降到-4.4%,原因還得追溯到第二次石油危機以及美國在1979年大幅提升利率,而舉債搞投資和建設的巴西軍政府在三年內就新增了1000億美元的外債,結果就是導致通脹爆表。1988起的六年時間裏,巴西年均通脹率達到了1250%,這一下基本上打斷了巴西繼續工業化的進程。

1993年,巴西財政部長卡多佐推出了「雷亞爾計劃」。巴西政府總結了前七次反通脹經濟方案的失敗,推出了通過控制財政預算,發行新貨幣雷亞爾,並打擊偷稅漏稅等等手段,終於將堪比津巴布韋的通脹率控制住了。

次年,經濟改革頗有成效的卡多佐被推選為巴西總統。卡多佐上臺不久就出訪了美國,向克林頓尋求幫助,希望美國同意巴西延遲償還債務。卡多佐承諾向美國進一步開放市場,降低進口稅。克林頓答應卡多佐的請求後,美國大量低價商品流入巴西市場,物價進一步降低。

開放市場對於巴西人民來說,確是大好事一樁。但是對於巴西的工業、尤其是製造業來說幾乎是當頭棒喝。還記得之前提到的進口替代政策麼?長時期缺乏競爭環境,又沒有出口動力的工業部門,對於產品質量和技術革新就幾乎沒有什麼追求了。巴西本來就被經濟蕭條折騰得夠嗆的工業基礎,在面對低價傾銷的風暴時,毫無抵抗能力。

類似的場景我們是不是有些熟悉?但巴西為什麼沒有完成從技術引進到吸收再到超越的過程?除了政局不夠穩定、政策朝令夕改之外,可能還得「怪」上帝太垂青於這塊土地了。

除了之前提到的甘蔗、咖啡,咱們最近經常聽到的大豆這些農業資源外。巴西的礦產資源也是豐富到令人羨慕——全球開採量和出口量第二的鐵礦資源(我們在新聞上經常聽到的淡水河谷,就是巴西企業)、鋁土儲量全球第三、鈮礦儲量佔全球90%、鎳儲量世界第三、石墨儲量世界第二。

本來巴西還是個石油進口國,而在鹽下油田被探明之後,預期儲量直接被拉昇到了千億桶的水平。既然能夠依靠售賣資源就能輕鬆獲利,誰還願意去搞又苦又累的製造業?結果就是巴西的工業水平從1980年代末佔GDP的46%。到了90年代下降到25%左右,而在2015年,工業佔巴西GDP的比重進一步降到22.7%。

二、「上帝總用曲折的筆寫下坦途」

1994年,除了卡多佐的訪美,巴西還經歷了兩件舉國同悲歡的大事——巴西隊捧得大力神杯,以及車神塞納的去世。

F1幾乎是巴西除了足球之外最有全球影響力的體育項目。而這兩項體育運動剛好還原了巴西社會的階級特徵,那就是貧富差距的懸殊。

F1車手大多出身顯赫,而能夠從巴西出發站上歐洲人把持的領獎臺,那更是需要個人天賦和家庭經濟實力的支持。譬如說塞納的父親就是一位成功的企業家,而另外一位知名的巴西F1冠軍尼爾森·皮奎特,父親是政府官員。

在里約熱內盧的貧民窟,無數巴西小孩光腳踢着足球,懷揣的是有朝一日打破家徒四壁的夢想。因為他們的命運之路幾乎只有兩條,球星或者黑幫。

就在盧拉的家鄉伯南布哥,有着1825年就成立的巴西第一所大學,累西腓法學院。而在盧拉的演講裏也提到,他是巴西歷史上唯一一個沒有上過大學卻三次當選的總統。

你很少能在有關於巴西的新聞中讀到農民。那是因為巴西的農業從種植園到大地主時代再到被國外糧商控制,幾乎沒有農民決定自己發展道路的空間。而衆多和盧拉命運相似的人從農村走到大城市,所落腳的地方就成了巴西那非常有特色的貧民窟。

在經濟形勢好的時候,這些平民會有工作可做,有飯可喫。但是巴西動盪的經濟讓他們一次又一次地從工人到流民,再從流民到工人。而在雷亞爾計劃成功將巴西經濟救回來之後,巴西普通人的命運其實沒有多大變化,甚至在巴西去工業化的浪潮中,更多的巴西人失去了成為工人的機會,只能投身於希望更加縹緲的服務業。

福特離開巴西,為什麼會讓巴西人痛心?除了失去工作崗位之外,其實還有另一個原因——福特幾乎就是巴西汽車工業的命運寫照。

在巴西的地圖上,至今還能看到一個以福特汽車命名的地名,福特蘭迪亞(Fordlandia)。1927年,亨利·福特為了保障T型車的輪胎供應,專門在巴西的熱帶雨林深處買下了一片近10萬平方公里(差不多是江蘇省的面積)的土地用來種植橡膠樹。

但是在這裏,巴西工人們所期盼的底特律汽車工人5美元日薪和充分的勞動保障並沒有實現,迎接他們的只有35美分日薪、禁酒和剋扣的飲食,最終還差點釀成工人暴動。而上帝對於這裏的垂青在二十年後戛然而止,葉枯病和害蟲幾乎摧毀了福特的橡膠種植園。最終福特2000萬美元買來的土地,也在福特二世接手公司後以25萬美元的價格賣回給了巴西政府。

相比起福特蘭迪亞,福特在巴西的汽車工廠就顯得順風順水多了。1919年,福特就在聖保羅建立了組裝廠。而在那個時代,巴西已經有了13萬家工業企業,鐵路運營里程達2.7萬公里,這些都是此前四十年工業化進程的成果。

而在進口替代工業化的時代,巴西福特又搭上了歷史的快車。和前文提到的大衆有些類似,巴西福特也名為原創、實則魔改了不少車型。這裏面就有非常本地化的輕型皮卡Pampa,和豐田的海拉克斯在巴西市場打得有來有回。

等到了上世紀九十年代自由化經濟的開放時期,幾乎你能想到的在咱們國內合資建廠的歐美日韓品牌也都在巴西建了廠。和國內不同的是,這些企業在巴西可以全資成立巴西子公司,並且只要滿足本土化率,就能夠享受稅收的減免政策。這對於技術成熟、產業鏈完備、管理經驗豐富的全球化車企來說,簡直是一塊福地,而且這裏還沒有本土企業與他們競爭。

可以說,巴西政府是為了保住就業犧牲了自主汽車品牌的出路。但當整個國家在去工業化的道路上一去不復返的時候,國內配件的高價低質、技術缺乏迭代動力、大量產能浪費等等弊端就讓巴西產汽車成了物美價廉的反義詞。到了2019年,巴西消費者購買本土生產的福特車的花費,居然比徵了重稅的墨西哥進口福特車還要貴10%以上。

巴西政府在很長時間內都不遺餘力地挽救着巴西福特。路透社根據官方稅收數字計算,自2011年起的十年時間,巴西政府給福特撥發了26億美元的稅收補貼,佔該時期發放的所有汽車激勵的三分之一。

但這依然挽回不了福特離開巴西市場的決心。畸形的產業結構已經讓企業在這裏損失了接近80億美元,後續的重振計劃又被疫情帶來的經濟蕭條所影響,福特也承擔不起已經淪為經濟黑洞的南美市場了。

巴西人如何看待福特的撤出?在福特工廠所在地的聖貝納多,當時的市長奧蘭多·莫蘭多的表態相當憤怒:「福特沒有發出過警告,也沒有和工人們討論過關閉工廠的問題。直接受影響的2800個家庭和另外2000個間接受影響的家庭理應有機會作出反應。這是一種懦夫行為。」對於當時失業率已經達到11%的巴西來說,的確在恢復經濟的信心上,很難再接受福特的這一手重錘。

而盧拉自2012年卸任總統,到2024年再次被推選,原因也正是需要他來挽救已經再次瀕臨崩潰邊緣的巴西經濟。

盧拉的第一屆總統任期是從2003年到2007年,巴西新增了465萬個就業崗位,赤貧人數四年內就減少了28%。四年時間是如何創造這樣的經濟奇觀的?原因其實很簡單,恰逢中國加入WTO,之後大量的工業建設和城市建設都需要海量礦產資源。不只是巴西,喫到這波紅利的上游產業國家還有澳大利亞。

而盧拉這個工人出身的左派總統和巴西其他領導人不同的是,他將很多國家收入用到了窮人身上。他所推行的零飢餓計劃和家庭補助金計劃,讓巴西兒童的入學率,巴西平民生活的水源和衛生狀況都有了極大的改善。

當然,動了原本利益階層的蛋糕,也讓盧拉在卸任之後身陷囹圄。2014年巴西發起的「洗車行動」最終擴大成了涉及11國179名政要官員的「反腐大案」。而在巴西國內又演變為極右翼政治力量對於左派的大清算,直接將盧拉投入監獄。更拉美魔幻現實主義的是,最終藉由黑客曝光這套反腐法案執行中的黑幕,盧拉才得以沉冤昭雪。

但巴西的經濟經過幾年的折騰,等到2022年盧拉第三次當選總統之時,其局面甚至退回到了2003年第一次上位之時的場景。

而比起20年前,盧拉在挽救巴西經濟的方法上,並沒有堅持依賴中國、出口資源的成功路徑,而是學起了中國的深化產業改革。

2024年1月,巴西國家工業發展委員會牽頭制定的十年期國家戰略,並命名為「巴西新工業」計劃。巴西政府為該計劃孖展3000億雷亞爾(約合600億美元),將建設重點放在了可持續及數字化農業產業鏈、健康產業經濟綜合體、可持續基礎設施建設、行業數字化轉型、推動綠色發展和強化國防科技研發,這六個大板塊之上。

而關於汽車行業,巴西政府推出了新的交通脫碳政策「綠色出行與創新計劃(Mover)」,新計劃預計將在2028年前提供金額高達190億雷亞爾的稅收激勵,用於在未來四年內為汽車製造商建設基礎設施。此外,巴西政府還鼓勵清潔能源的使用,85%的電力來自可再生能源,這為新能源汽車的發展提供了有利條件。

瞭解巴西的朋友可能都知道,巴西一直以來都有清潔能源的政策基礎。從第二次石油危機開始,巴西政府便鼓勵使用以甘蔗為原料的乙醇燃料。時至今日,近8成的巴西汽車使用的都是乙醇燃料。

但這種鼓勵政策,實則是大半個世紀前進口替代工業化方針的延續。試圖保障脆弱的民族工業,但在智能化和電動化的趨勢之下,這種另闢蹊徑的清潔能源選擇,也是一種變相的閉關鎖國。想要真正重回工業化大國,或者更實際一點來說,想要為巴西人民提供更多的就業機會,並能夠真正意義上打開巴西工業產品出口的大門,還是得需要新能源汽車等新工業製成品的帶動作用——也就是中國在過去十餘年年走過的路。

盧拉所暢想的,工業化的巴西未來,是能夠逃出自己的封閉,有底氣無視他人的封鎖。雖然自佩德羅一世宣佈巴西獨立已經過去203年,但這片土地截止今日,所滋生的荒誕、所經歷的風浪、所謂的財富詛咒,大多都由着一根根看不見的線,被各種各樣無形的大手牽着。這個拉美最大的經濟體,實際上的命運,和諸多比它更魔幻的拉美小國並沒有太多的區別。

盧拉的演講中有這麼一句:「我們不只要在巴西賣車,要銷往南美,遍佈拉美。我們還要賣到非洲大陸,那片與巴西只隔着一片大西洋的沃土。從南非開普敦到佛得角,幾乎觸及歐洲邊緣。」也只有這樣,巴西才能夠逃出歷史週期率的宿命,才能夠跳出「拉美陷阱」,也才能夠真正將命運,掌握在巴西人自己的手裏。

所以,盧拉總統以及巴西政府所倚重比亞迪的,不止是一座能夠提供5000個工作崗位的新工廠。

比亞迪巴西分公司早在2014年便成立,但一開始的主營業務是電動巴士組裝和太陽能組件的生產。在2017年和2020年,比亞迪在巴西分別建設了太陽能電池板工廠和電池工廠,並且在2020年在巴西設立了雲軌事業部,在當年中標了聖保羅17號線供應列車的項目。

在乘用車業務之外,比亞迪已經將電動叉車、貨車、卡車、光伏、儲能等多個項目引入巴西。而在巴伊亞州卡馬薩里市的比亞迪新工廠,包含了一座新能源乘用車生產工廠、一座動力電池模組組裝工廠和一座商用車生產工廠,這也是整個拉美地區最大的電動汽車和混合動力汽車製造廠。

在距離比亞迪新工廠不到100公里的地方,就是巴伊亞州的首府、也是巴西的第一個首都薩爾瓦多市。從十六世紀的甘蔗園到十七世紀的咖啡出口,再到二十世紀初的工業化以及所轄的巴伊亞州於1939年發現石油,這裏幾乎見證了巴西每一次的「百年興衰」。

這座擁有着巴西第一座大教堂和醫院的城市,被世人記錄在影像中的,大多是那3000餘座文藝復興與巴洛克風格的古建築。因為這些都是曾經為歐洲宗主國輸送海量財富時,所留下的文化痕跡。

也許在持續500多年的歷史上,這座背靠託多斯桑托斯海灣東岸、與非洲大陸隔大西洋相望的城市,終會迎來一遭為了巴西人自己而揚帆出海的新命運。

本文來自微信公衆號:autocarweekly,作者:萬湑龍

本內容由作者授權發佈,觀點僅代表作者本人,不代表虎嗅立場。如對本稿件有異議或投訴,請聯繫 tougao@huxiu.com。

End

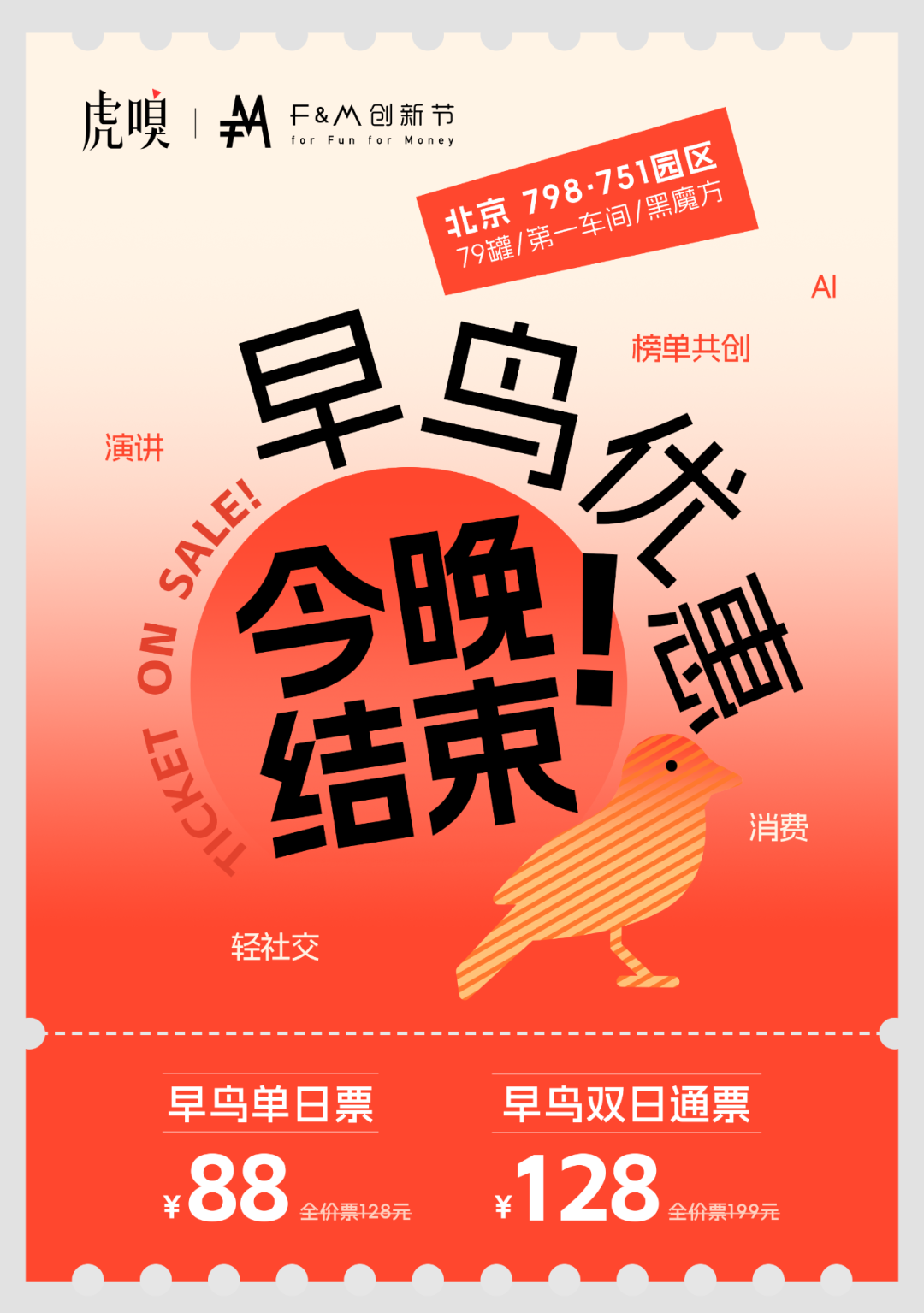

虎嗅F&M節早鳥票,將於今晚23:59準時下架!

當別人還在熱議AI如何改變一切時,來這裏一次性搞懂它;來虎嗅2025F&M創新節,給自己一個為未來投資的機會。