出品丨虎嗅汽車組

作者丨李賡

頭圖丨視覺中國

一輛紅色仰望U9緩緩駛入展臺。伴隨着密集的鼓點與紅藍交織的閃爍燈光,車輛原地翩然「舞動」,場面激情四溢。

但展臺周圍,數百名身着西裝的日本汽車從業者神情平靜。即便舉起手機拍照,他們的臉上也難掩一絲憂慮。這冷熱交織的一幕,出現在上週「2025日本東京車展(Japan Mobility Show)」的比亞迪展臺,成為本屆車展最引人注目的瞬間。

令衆多日本汽車業者感到不安的,並非那輛張揚的U9,而是展臺上那輛外形方正、不那麼性感的白色純電K-Car(Kei car,輕型自動車,日本法律框架下特有的微型乘用車規格)——比亞迪「RACOO(海獺)」。

根據比亞迪現有規劃,該產品預計於2026年正式進入日本市場。不過,多項細節仍有調整空間,包括電池容量、續航選項、內飾功能優化以及最終定價區間。

這股瀰漫在整個日本汽車產業界的「隱形擔憂」,最明顯的證明是日本國內的汽車媒體選擇輪番向鈴木汽車和豐田社長提出「比亞迪做K-Car」相關的問題。

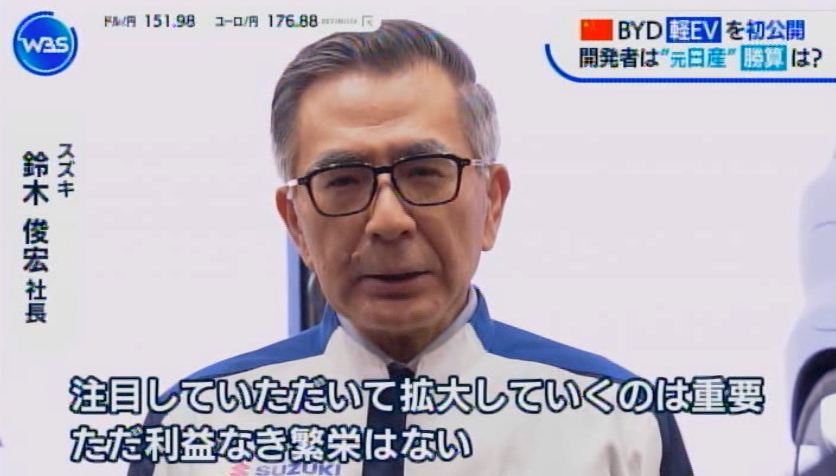

鈴木俊宏在被問及是否擔心「中國汽車的價格戰競爭」時,臉上沒有了發佈產品時的笑容 圖自WBS

其中鈴木的社長鈴木俊宏,就專門回答了三次(因為鈴木是最依賴K-Car的日本本土車企)。回答的態度從「歡迎」到「正視」再到「緊張」,非常值得玩味:

今年6月首次被問及如何看待比亞迪進軍K Car領域時,他表示「我個人對此表示歡迎,因為電動汽車要實現成本突破,才能應用於K Car這類產品」;

在鈴木本屆東京車展預熱期間再次被問及時,他依舊從容回應「全球有多種小型車標準,比亞迪選擇日本輕型車標準,我深感欣慰。新的競爭即將開始,希望我們能相互促進、共同進步」;

當比亞迪在東京展出實車後,面對媒體關於價格競爭的提問,回答終於透出一絲緊張:「我們必須守護好自己的事業」。

另外一位大佬,本田社長三部敏宏的表態則更直接地反映出比亞迪帶來的壓力:「我們將打造不遜於對手的產品,全力以赴。」

或許是為了消除「咄咄逼人」的感覺,比亞迪卻一直在極力抹除自己的「威脅感」。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理兼日本分公司社長劉學亮在車展上特別強調:「我們早已表明,並非來與日本企業競爭,而是希望為日本消費者提供更多選擇,讓他們自由決定購買的汽車品牌和產品。」

雖然比亞迪和日本車企都在盡力淡化表態,但有一個事實改變不了——這款產品已成為比亞迪進軍全球最具挑戰性的日本汽車市場的正式「宣告書」。

理解和關注這款註定成為中國汽車走向全球的全新里程碑產品,不僅能讓你更深入理解比亞迪,也能窺見當前中國汽車出海面臨的困難、挑戰與機遇。

如此「雞肋」的日本汽車市場,比亞迪為何要死磕?

近50年來,日本汽車市場長期由本土品牌主導,堪稱全球汽車產業中難以攻破的「堡壘」。

在這個「堡壘」中,最難進攻的部分,就是日本本土的K-Car市場。

比亞迪為何要「沒苦硬喫」?

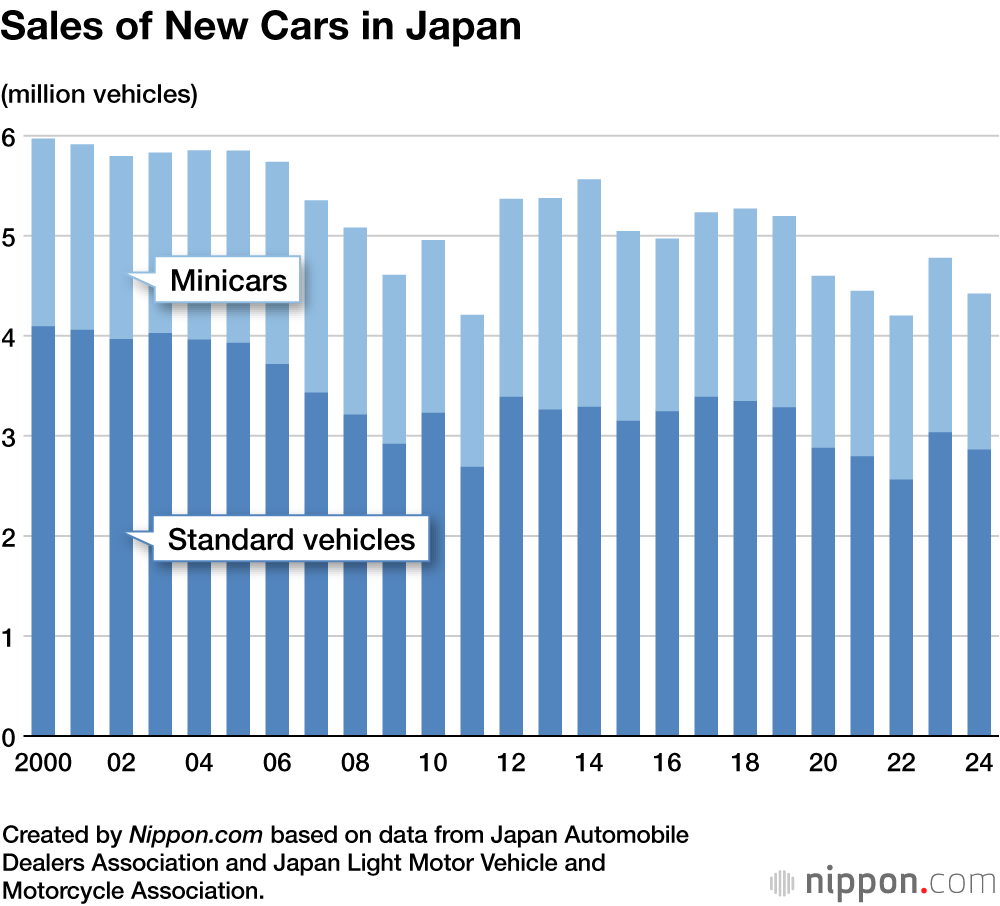

日本本土新車年銷量 圖自nippon.com

如果只看數據的話,比亞迪的操作的確不符合常理。根據日本汽車行業協會統計,日本本土新車年銷量長期處於下行通道,2022年更創下近45年來最低點。日本汽車製造協會(JAMA)數據顯示,2025年1月至9月,本土新註冊乘用車為292.2萬輛,同比僅微增5.25%,仍處於歷史中低位水平。

日本每千人汽車保有量約為中國的2至3倍,但自2008年起人口總量持續下滑,2024年65歲以上老齡人口占比已達29%。鑑於近年來日本出生率依舊低下,日本本土汽車市場的「蛋糕」持續縮水幾乎是必然事件。

消費者對於本土品牌的高度忠誠是另外一大挑戰。從20世紀70年代日本車企憑藉石油危機崛起以來,曾一度主導全球汽車產業的歐美車企,都被「擠出」了這個市場。

2024年,日本進口車銷量僅為32.1萬輛,佔整體市場的7.3%,其中奔馳、寶馬、奧迪三大品牌合計剛超10萬輛。日系品牌在過去幾年市佔率更是保持在90%以上。

在整體市場已經非常難進入的基礎上,K-Car還疊加了多重法規限制,活成了一個極為特殊的「存在」。

「長寬高,不超過3400×1480×2000毫米」、「燃油車排量不得超過0.66L(行業潛規則)」這兩條規則,直接將K-Car限制為了「只能在小賽道內推行平臺化(無法和更大的車型共用平臺)」。除非你在日本K-Car市場獲得足夠多的份額,否則你打造的K-Car產品就會面臨「規模化不足,無法盈利」。

更麻煩的是,一旦脫離了日本的道路環境,K-Car的產品力就會急劇下降。絕大部分國家和地區不像日本大城市用地那麼緊張,也沒有那麼多隻有K-Car才能並排通過的狹窄道路。筆者多番查詢,也只在香港找到了極少量進口的案例。

政策上的傾斜更是如此,很多大城市中的日本人如果要購買標準尺寸車輛,必須先提供私有或長期租用停車位證明,而K-Car在很多地區可以直接免於此要求。同時,政府在購置稅、重量稅、年檢費用及保險費率上對K-Car提供大幅優惠,車主每年可節省數千至數萬日元固定支出。

日本的K-Car其實比五菱宏光MINIEV大不了多少

如果你看到這裏仍覺得「比亞迪將其引入中國也是有可能的」,不妨看看K-Car與國內爆款車型的體量對比——與2025款五菱宏光MINIEV(已較老款略有加長)對比:K-Car長度多出15釐米,寬度增加3釐米,只有高度高出40多釐米。

簡而言之,它就像一輛略微拉長、大幅加高的方正版「剁椒魚頭」。把這樣體量的產品引入中國,究竟K-Car和老頭樂究竟鹿死誰手,真的不好說。

日本市場在萎縮、日本本土品牌經營多年、K-Car還無法平臺化更不能推廣向全球,比亞迪仍要專門推出RACCO。乍一看,就是「放下西瓜專門撿芝麻」。

連田川博英(今年夏季剛加入比亞迪日本、現任企劃部總經理兼RACCO產品負責人)都說,「這款車短期內難以盈利。在日本實現高銷量頗具挑戰,且產品難以拓展至其他區域市場」。

但其實,謎底就藏在謎面中。

田川博英在發佈會現場接受日本媒體採訪時,如此表態:「只需確保產品交付與服務品質,比亞迪便能切實提升品牌認知與用戶信賴,建立‘戰略性存在感’。」

電動K-Car,一記「回馬槍」?

不誇張地說,日本是比亞迪近年來出海拓展最為「受挫」的市場。

2022年7月21日,比亞迪在東京召開發佈會,正式進入日本乘用車市場,並展示首批車型——海豹、海豚及ATTO3(國內對應車型為元PLUS)。2023年初起,比亞迪一邊建設門店,一邊開始交付車輛。截至今年10月初,其在日本的門店與服務點已突破60家。

比亞迪的長澤雅美廣告在日本國內一度引起轟動

2024年,比亞迪啓用日本知名女演員長澤雅美擔任品牌代言人,並在年中與年末分別推出其主演的定製廣告,主題為「也許還不錯,比亞迪」與「BYD熱愛科技」。該廣告在日本當年CM搜索排行榜中位列第三,成為年度最具影響力的品牌傳播案例之一。

然而,儘管渠道拓展與宣傳投入充足,比亞迪在日本的銷量卻增長緩慢:2023年僅售出1444輛,2024年為2223輛(對比之下,僅2024年12月,比亞迪在鄭州一地就售出2165輛「海鷗」),而據比亞迪汽車日本公司社長東福寺厚樹透露,2025年截至8月,銷量僅為1200餘輛。

在2個月前的一次採訪中,東福寺厚樹透露了一個細節:其回深圳與高層(包括王傳福)開會時,各地區銷售業績會被直接排名,負責人頭像還會根據銷量調整大小——而他的頭像始終最小,位列末位(就連亞太最窮的尼泊爾,銷量都已經超越日本,主銷款是海豚和ATTO3)。

因此,如何打造一款產品力更強、更貼合日本用戶需求、且能有效抗衡本土品牌的產品,成為比亞迪突破日本市場的關鍵。從這一邏輯出發,K-Car無疑是最明確的方向選擇。

一來,K-Car是日本汽車市場中最大的單一板塊,年度最暢銷車型大多出自這一領域。以2024年數據為例,K-Car佔日本本土乘用車銷量的32.3%。其中,本田N-BOX和鈴木Spacia分別售出20.6萬輛和16.6萬輛,兩者銷量均超過標準車型中的銷冠——豐田卡羅拉。

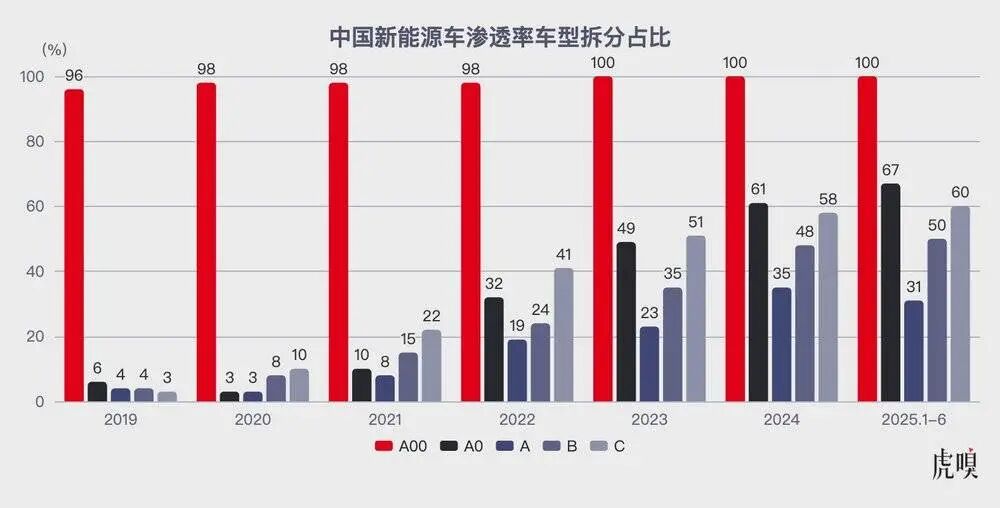

二來,小型車一向是純電動車優勢最顯著的領域。在中國市場,與K-Car尺寸對應的A00級市場2023年新能源滲透率就已經達到100%;今年8月,更大一級的A0級市場新能源滲透率已升至74%。電動技術對於小車產品力的提升,已經獲得了海量消費者真金白銀的認可。

而比亞迪推出電動K-Car,大概率能夠同時實現「車輛性能的大幅提升」以及「車輛成本的優秀控制」。

就拿動力來說,目前燃油K-Car的發動機通常僅有兩檔選擇:52馬力的0.66升自然吸氣發動機或64馬力的0.66升渦輪增壓發動機。一旦滿載四人並攜帶行李,即便面對小坡,發動機的嘶吼幾乎是必然出現的場景。

一旦將動力系統電動化,動力不僅能夠輕鬆超越64馬力,還會有更強的扭矩表現(電動扭矩基本可以達到燃油的兩倍以上),大幅優化車輛的加速性能。其次必然放置在車輛最底部的電池包,還能夠大幅改善K-Car小方盒子構型帶來的重心挑戰,增強車輛的穩定性和車身的抗扭特性。

在車輛的使用上,儘管日本電費明顯高於中國(燃油價格也偏高,但總體相近),常達三倍水平,但憑藉電動車的高效和動能回收,車輛生命週期總成本TCO,大概率仍能實現40-50%的下降。

至於電動化帶來的空間節省會如何改變駕乘空間,目前比亞迪尚未公佈細節,但諸如車頭儲物倉這樣傳統K-Car絕不可能有的配置也可期待。

在使用場景上,K-Car也非常適合電動化,根據日本汽車媒體的調研,90%的日本汽車用戶平均每天行駛50公里或更少,目前日本僅有的幾款電動K-Car已經裝備了20kWh及以上的電池包,已經能夠支撐車輛行駛180公里以上,充分滿足用戶的續航需求。

考慮到比亞迪在電池以及三電方面更先進的技術實力,更大的電池容量、更安全的電池類型和更低的能耗完全可以期待。剩下的挑戰,就是看比亞迪如何能夠在車輛內飾這個K-Car相當重要的環節中,展現出滿足日本用戶細緻需求的能力。

日本不只是日本,更是亞太的「加速跳板」

但正如我們上面所說,日本汽車市場並不性感,K-Car即便打敗日本品牌,銷量天花板依舊在那兒。比亞迪之所以還要鑽這個「牛角尖」,更重要的意義在於——如果能在日本本土擊敗日本品牌」的全球性效應。

在2025年8月的首次國內媒體專訪中,比亞迪亞太總經理劉學亮就曾向虎嗅汽車指出,日韓市場作為全球最嚴苛的消費環境,若能通過當地消費者的「檢驗」,將助力比亞迪乃至中國品牌在全球範圍內重塑形象,最終成為真正的國際化品牌。

以比亞迪在亞太重點佈局的泰國和印尼市場為例,2025年銷冠車型均來自豐田。日本車企在東南亞擁有完善的生產基地、經銷商網絡與售後服務體系,積累了堅實的客戶基礎和品牌忠誠度。

亞太多個重點國家為比亞迪貢獻了非常多的海外銷量和增量 圖自:電車出海

目前,比亞迪在這些市場的銷量雖然增長很快,但對於品牌影響力仍與日本品牌仍有較大差距。

如果類比二戰期間的太平洋戰爭,中國汽車已經在海外多地打出了「跳島戰術」。以亞太市場為例,比亞迪今年上半年,繼續在泰國、印尼、澳大利亞、馬來西亞、新加坡等多地銷量持續增長,和其他中國汽車品牌,一起向日本車企繼續施壓。而比亞迪RACOO就是中國車企對日本發起的首次「本土攻勢」,而且是直接登陸的那種。

當初的電動皮卡,再到如今的K-Car,比亞迪對於拿下海外的企圖心已經日趨明顯。基於中國市場通用車型出口和海外定製產品的雙重策略,比亞迪大概率還會在各個市場向當地的汽車市場發起挑戰。

本內容未經允許不得轉載。授權事宜請聯繫 hezuo@huxiu.com。

End

想漲知識 關注虎嗅視頻號!