摘要

核心觀點

特朗普第二屆任期以來,再次揮舞起「關稅大棒」,通過芬太尼關稅、對等關稅、行業調查關稅等一系列措施,意在一舉多得地提高美國財政收入、降低貿易逆差、推動製造業迴流等多個目標。各國在美國的關稅施壓下,被迫接受美國的條件,紛紛與美國簽訂貿易協議,在關稅、投資、市場開放等問題上對美國讓步。這一過程看似是各國與美國的雙邊貿易博弈,但實質上動搖了傳統的自由貿易體系,逐漸重構出以「美國優先」為核心的全球經貿新體系,國家間貿易關係、貿易規則面臨被改寫的風險。中國作為全球最大的供應國,是特朗普2.0時期美國經貿打壓的主要對象,美國也在通過加徵轉口貿易關稅、重構稀土供應鏈,試圖進一步排斥與封鎖中國對外經濟合作。但是,在現實中,中國經濟並未在美國貿易打壓下受到太多負面影響,究其原因,就在於中國擁有雄厚的產業鏈基礎、深度參與全球供應-需求體系,以國內國外雙循環聯動,提高了整體經濟的韌性和抗風險能力。

主要觀點:

(1)美國對外經貿施壓與談判,意在簽署「美國優先」為核心的貿易協議。自4月份特朗普宣佈啓動「對等關稅」以來,美國與各貿易伙伴國經過了試探、談判、簽署三個階段的博弈,最終在8月前達成了多份貿易協議。回顧整個過程,特朗普利用關稅的槓桿,試圖實現國家財政收入、降低貿易逆差、推動製造業迴流等多個目標。各國在美國關稅的施壓下,先後對美國做出了妥協,願意在對美關稅、對美投資、對美採購、市場開放、數字經濟等問題上對美國讓步。整體來看,這些貿易協議均單方面滿足了特朗普的訴求,具有明顯的「美國優先」特徵。

(2)全球經貿體系面臨重構,新的經貿體系將重新塑造全球經濟的秩序、關係與規則。在特朗普關稅打壓,以及一系列「美國優先」的貿易協議影響下,傳統的自由主義多邊經貿秩序遭到動搖,國家間經貿關係將不再依託於市場和供需,反而由國家權力和實力所決定。受此影響,WTO等多邊貿易規則的權威性下降,經濟民族主義、公平貿易思想開始成為全球經貿的新型敘事方式,同時,各國為了加強經濟的抗風險能力,北美、歐洲、東亞等國的區域合作抱團趨勢日漸加強,全球產業分工的區域化傾向明顯。

(3)中國經濟遭到了美國的打壓和封鎖,但整體經濟受影響不大。中國是美國最主要的貿易伙伴之一,也是美國貿易逆差最大的國家之一。在特朗普2.0時期,美國先後對中國施加了芬太尼關稅、對等關稅、實體清單、技術管控等多種制裁手段,中國也予以了對等反制,在4月份雙方關稅相互加徵幅度超過100%。但是,這些打壓並未對中國經濟的整體造成實質性影響,據統計,2025年前三季度中國對外貿易依舊保持增長態勢,在對美出口下降的同時,東南亞、非洲、歐洲等國及時填補了美國市場的空缺。其背後的原因,就在於中國產業鏈體系的完整與全面,作為全球最大的供應國家,其他國家的需求對中國保持着較為穩定的依賴。不過在局部領域,中國也受到全球經貿體系重構的影響,包括在美國加徵轉口貿易關稅下部分產業鏈佈局的變動、美國試圖在稀土領域打造「去中國化」的供應鏈體系等。然而,這些局部變動並不會根本影響中國經濟,中國在關鍵產業鏈的優勢地位仍將繼續保持。

風險提示

(1)美國關稅政策的不確定性,當前,特朗普在IEEPA下啓動的關稅面臨被司法否決的可能,屆時特朗普或將動用總統職權下的關稅舉措,包括301調查、232調查等,美國對外經貿關係將面臨重大變動的風險。(2)中美在10月底達成經貿協議,但該協議只是一種框架性協議,中美戰略分歧、經濟結構性問題尚未得到根本性解決,未來中美還存在着貿易摩擦、科技脫鉤以及金融制裁的風險。(3)第三方將成為新的變量因素,在美國施壓下,第三方國家或將被迫「選邊站」,對中國產品加徵關稅,或在科技制裁領域配合美國,以及在稀土等關鍵礦產供應鏈上選擇「去中國化」,第三方將成為中國經濟外部一大不確定性。

正文

一、美國貿易談判進程梳理

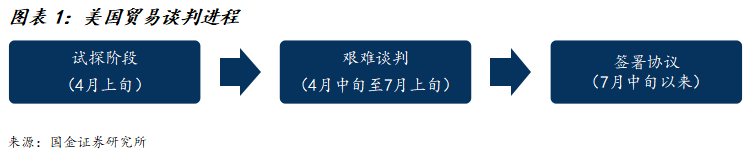

4月2日對等關稅宣佈以來,美國與各國的貿易談判可分為三階段:

第一階段是試探期。特朗普於2025年4月2日宣佈對等關稅,7天后即在國內外壓力下宣佈暫緩實施90天,標誌着美國與各國「談判期」的開始。

第二階段艱難談判。4月中旬至7月上旬的90天談判期內,美國與各國開展密集的貿易談判。然而,談判紛紛陷入膠着,截止8月前僅與英國等少數國家達成協議或共識,這些少量的協議將成為美國後續與其他國家談判的「模板」。

第三階段簽署協議。特朗普在對等關稅「大限」臨近時宣佈展期至8月1日,後續,美國仍保持與印度、加拿大、墨西哥等未達成協議國家談判,同時已達成的協議還可能因為爭議性條款解釋口徑不一、美國對等關稅司法訴訟結果而調整。

1、試探階段:4月上旬

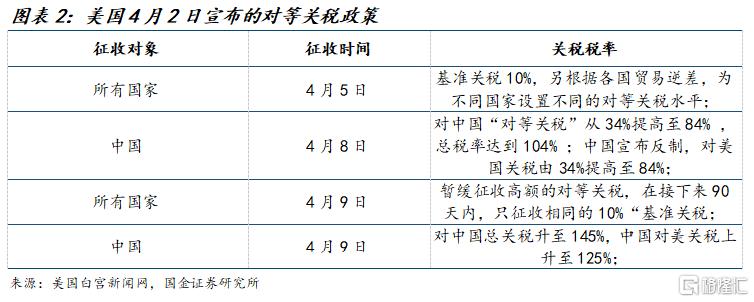

宣佈對等關稅。特朗普利用法律授權的「灰色地帶」徵收關稅。2025年4月2日,美國總統特朗普正式宣佈徵收關稅政策。根據美國憲法規定,國會擁有關稅立法權,總統可以在國會授權下徵收關稅。特朗普援引國會的1977 年《國際緊急經濟權力法》(IEEPA),以「巨大且持續的貿易逆差」為由,宣佈國家緊急狀態,從而獲得對全球徵收關稅的權力。然而,「貿易逆差」是國際貿易分工的必然結果,其是否屬於「國家緊急狀態」,以及總統是否能夠直接動用關稅權存在爭議,因此特朗普借IEEPA法案向全球發起的貿易戰一開始就存在合法性「隱患」。

暫緩對等關稅。宣佈後僅7天,特朗普就於4月9日宣佈暫緩對中國以外國家的對等關稅。暫緩對等關稅的原因,一是美國「股債匯三殺」,特朗普國內壓力大幅抬升。關稅衝擊導致美股下跌,美國國債罕見遭遇大量拋售,美元指數觸及低點。白宮內部、企業高管、共和黨人等均敦促特朗普重新考慮。二是中國、加拿大、歐盟等多個貿易伙伴表示將對美反制,中國還就美國「對等關稅」向 WTO 提起爭端申訴。「內憂外患」之下,美國對等關稅按下暫停鍵,開啓90天談判期。

2、艱難談判:4月中旬-7月上旬

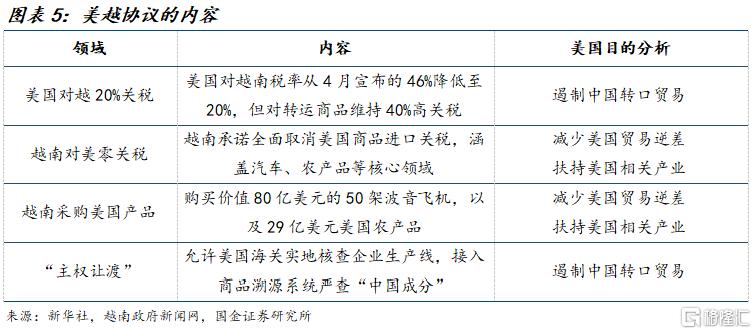

截至90天談判截止日期,美國多數貿易談判仍陷入膠着。7月9日原為對等關稅暫緩的最後期限,但美國僅達成兩份協議(Deal),第一份是5月8日宣佈的美英協議,第二份是7月2日達成的美越協議。美英協議、美越協議分別可以被視作美國對西方發達國家、發展中國家的協議「模板」。

1)對發達國家的「模板」:美英經濟繁榮協議

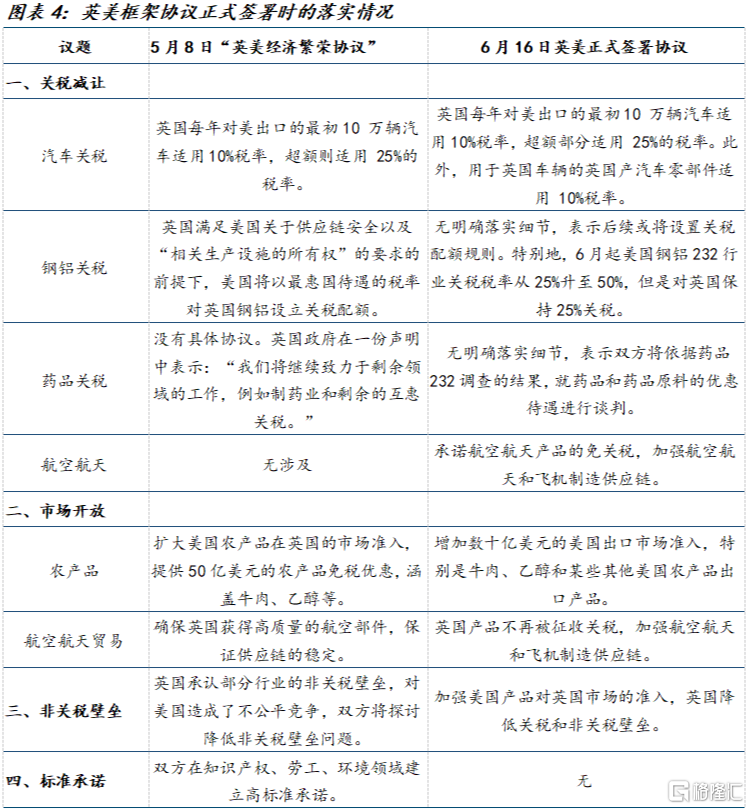

5月英美達成共識。2025年5月8日,英美達成一份不具有法律效力的框架性協議,兩國政府稱為「美英經濟繁榮協議」(Economic Prosperity Deal,EPD)。根據白宮發布的文件,每年從英國出口到美國的前10萬輛汽車將按照10%的額外關稅稅率徵稅,超過部分則按25%的額外關稅稅率徵稅。英國將削減或者取消非關稅壁壘,對美國牛肉、乙醇、穀物等產品及一些工業產品擴大市場準入。同時,英國政府補充道,英國出口至美國的鋼鋁產品的關稅將被取消;在一定配額內,英國的農產品出口美國也將實行零關稅;英國將把自美國進口的乙醇的關稅降至零。

6月正式簽署時「縮水」。6月16日,英美領導人在七國峯會期間宣佈正式簽署「美英經濟繁榮協議」,部分落實5月宣佈的EPD。根據特朗普隨後發布的行政令,美國將削減汽車關稅的條款,同時規定對英國噴氣發動機以及其他航空航天部件免徵關稅,然而並未落實EPD中對鋼鋁、藥品的關稅配額。此外,非關稅壁壘、數字貿易和投資安全等較寬泛的議題均無明確落實細節。因此,英美協議從宣佈到落實都是「雷聲大雨點小」。

儘管美英存在「特殊關係」,美英協議仍有一定示範效應。一方面,美國在談判中的政策意圖始終明確。一是對英國保留10%的基準關稅,以增加關稅收入,該標準被美國沿用至其他談判中。二是以對等關稅為談判槓桿,換取談判對象在市場準入、削減數字稅等非關稅壁壘方面的讓步,這也成為後續談判的基準。另一方面,美英協議在形式上不具備法律約束力,意味着協議雙方均可以隨時修改或退出,標誌着美國貿易協議將以「軟法」而非「硬法」形式推進。後續達成的協議均具有保留10%基準關稅、關稅換讓步、無法律約束力的特點。

2)對發展中國家的「模板」:美越協議

7月2日,美國總統特朗普表示,美國已經與越南達成貿易協議,特朗普在帖文稱,越南所有對美出口商品將面臨至少20%關稅,並對美國「完全開放市場」。隨後,越南發布《越南-美國關於公平、平衡和互惠貿易協定框架的聯合聲明》。美越貿易協議,越南有壓力,美國有動力。對越南而言,其經濟高度依賴美國市場,美國已持續多年成為越南最大出口市場。2024年,越南出口總額中美國以1196億美元位居榜首,越南對美貿易順差為1046億美元。對美國而言,對越南等東南亞國家的高關稅不僅是為增加關稅收入、換取優惠條款,還意在打擊中國轉口貿易。協議稱美國將對「轉運」貨品(transshipping)40%稅率,被認為是針對中國製造、但標示為「越南制」的產品。

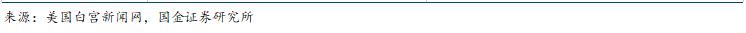

美越協議的內容有哪些? 關稅方面,美國對越南稅率從4月宣佈的46%降低至20%,同時對轉運商品維持40%高關稅。為此,越南做出三方面讓步:1)對美零關稅承諾;2)採購美國產品,購買價值80億美元的50架波音飛機,以及29億美元美國農產品;3)「主權讓渡」,允許美國海關實地核查企業生產線,接入商品溯源系統嚴查「中國成分」。其中,轉口關稅是不同於美國和發達國家談判的關鍵條款。美越至今尚未清晰界定轉運產品判定規則,後續若出台,將嚴重打擊中國電子產品、服裝和紡織品等對越南轉口貿易主要產品類別,並可能導致美國進一步施壓其他東南亞國家效仿。

3)美國與多數國家的談判處於僵持狀態

7月9日截止日期逼近時,美國與多國貿易談判不及預期。日本是美國長期盟友,原被視為最先達成協議的國家之一,但雙方在七輪磋商後,仍然在大米關稅、汽車關稅上存在嚴重分歧,導致談判陷入僵局。美韓在汽車關稅、數字貿易上分歧嚴重,中途還在5月29日-6月3日的韓國大選前陷入停滯。美印談判同樣面臨多重障礙,雙方在汽車、鋼鐵以及農產品議題上陷入僵局。與此同時,歐盟成員國對美談判立場趨於強硬,堅持美國應取消對歐盟關稅。美國與越南、柬埔寨以外國家的談判也遲遲未取得新進展。談判僵局下,TACO(Trump always chickens out)行為再現,特朗普宣佈將截止日期推遲至8月1日。

3、簽署協議:7月中旬以來

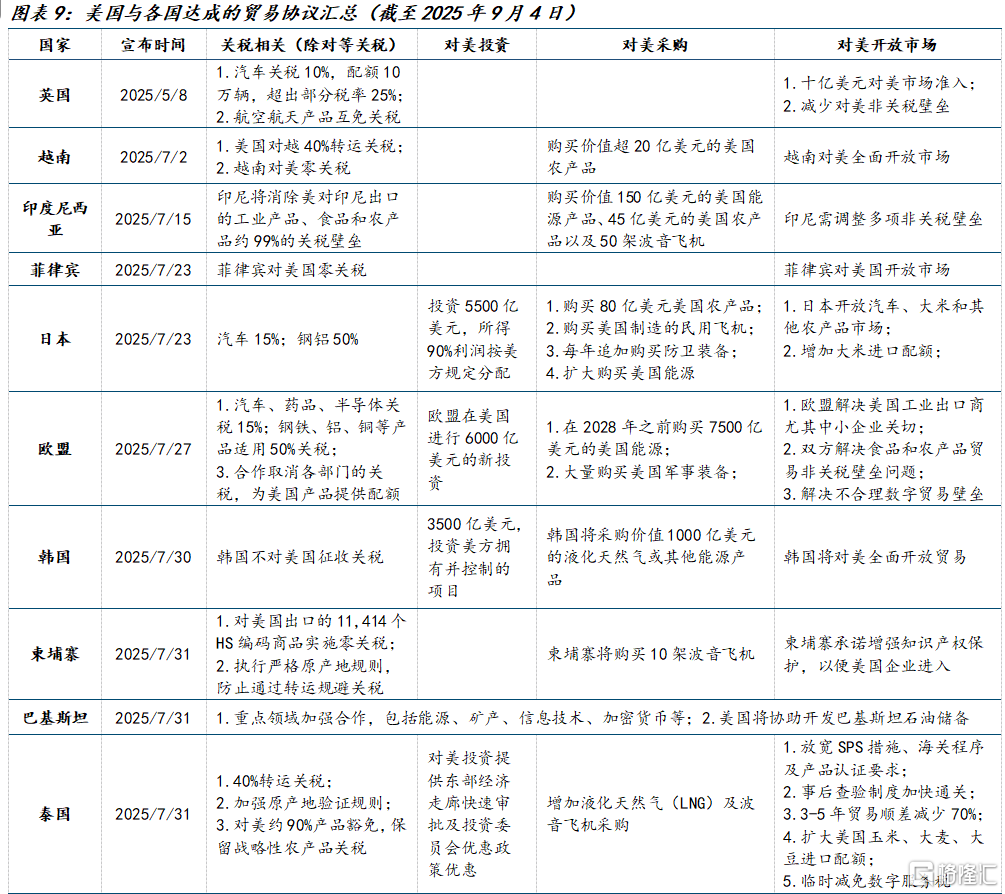

美國共與十個國家初步達成貿易協議。除此前達成協議的英國和越南外,新一輪8月1日的對等關稅截止日期之間,美國僅僅與少數貿易伙伴宣佈達成協議,分別是印度尼西亞、菲律賓、日本、歐盟、韓國等。截至2025年8月底,美國與印、墨、加等主要談判對象尚未形成協議。

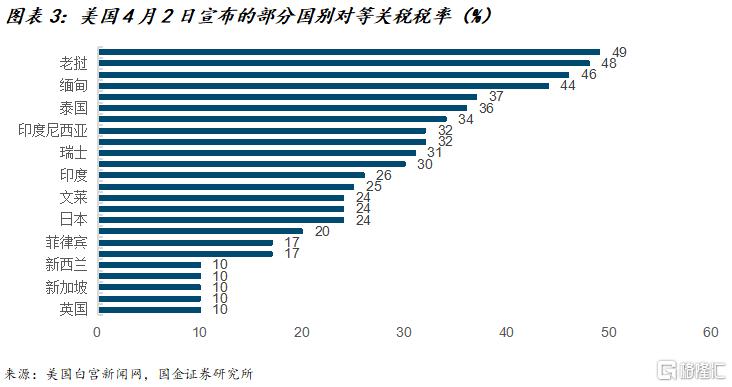

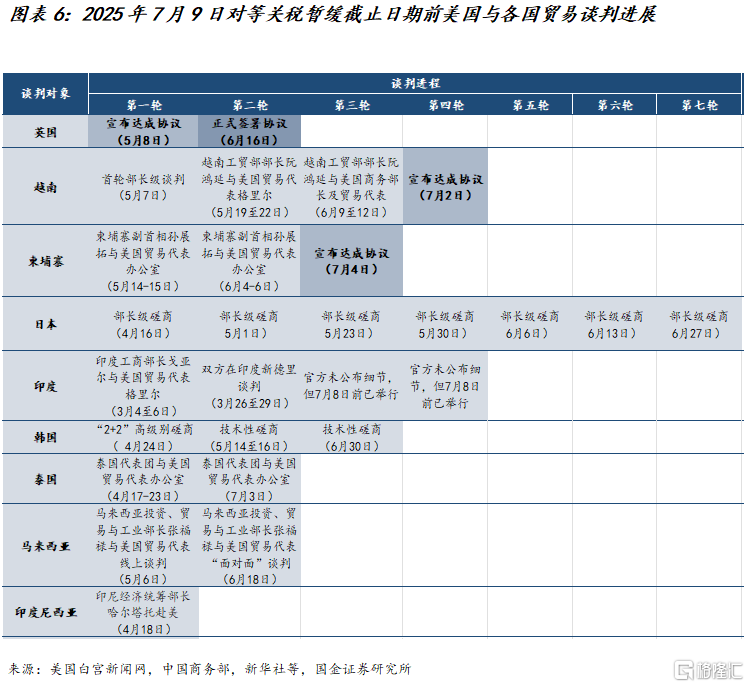

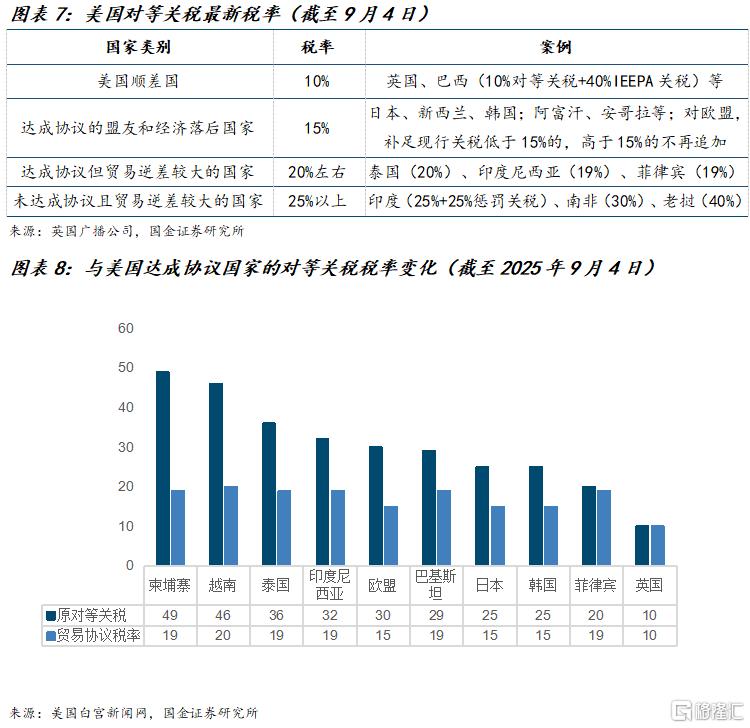

8月7日,特朗普宣佈對全球90多個國家全面徵收新關稅的措施已經生效。新的關稅水平在10%-50%不等,大致可分為四檔:1)10%,適用美國順差國;2)15%,適用達成協議的盟友和經濟落後國家;3)20%左右,適用達成協議但貿易逆差較大的國家;4)25%以上,適用未達成協議且貿易逆差較大的國家。特別地,美國對印度、巴西稅率高達50%,原因分別是印度購買並倒賣俄羅斯石油、巴西現政府對極右翼前總統博索納羅的司法追溯,實際是借關稅干涉他國經貿和政治活動。

協議宣佈後並非「一勞永逸」。美國與各國貿易協議仍面臨解釋口徑待定、美國司法挑戰兩大壓力。一方面,類似第一份美英協議,美國與各國達成的協議均無法律效力,同時美國與多國在汽車等行業關稅、對美投資細則等條款上分歧顯著,雙方解釋條款時各執一詞,協議細則仍未塵埃落定。另一方面,特朗普依據IEEPA徵收的關稅已被美國上訴法院判定違法,現有關稅政策可維持至10月14日。後續白宮需及時上訴美國最高法院,預計今年內來不及做出最終判決,但後續若最高法院裁決IEEPA關稅違法,特朗普政府10%全面關稅、對等關稅和對華芬太尼關稅將失效,這將直接影響已宣佈的貿易協議文本和仍在進行中的磋商。

二、美國與各國貿易談判的內容

1、談判特徵

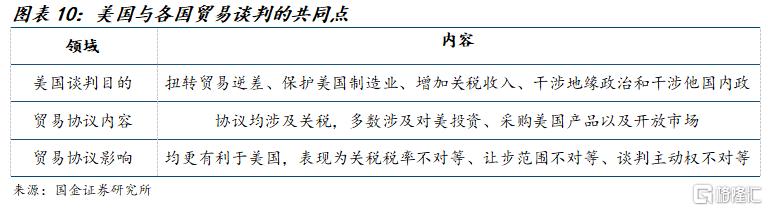

美國將本國貿易逆差歸因於以自由貿易原則為基礎、採取非歧視市場準入的多邊貿易體系,轉而構建一個以「對等貿易」為原則、由多個「一對一」談判框架形成的貿易體系。在這一思路下,美國與各國貿易談判具有如下共同點:

從目的上看,美國旨在扭轉貿易逆差、保護美國製造業、增加關稅收入、干涉地緣政治和干涉他國內政。第一,美國試圖通過關稅、強制他國採購和投資等方式緩解美國逆差。第二,美國希望通過高關稅促使國外製造業迴流美國。第三,美國對各國關稅將直接增加美國政府財政收入。第四,貿易談判成為美國干涉地緣政治的工具,如美國針對印度購買俄羅斯石油額外加徵25%關稅,試圖破壞印俄關係。

從內容上看,協議均涉及關稅,多數涉及對美投資、採購美國產品以及開放市場。一是美方要求各國降低甚至取消對美國商品的關稅,實現所謂貿易「對等」。二是要求歐盟、日本和韓國發達國家對美增加投資。三是要求夥伴國大幅增加進口美國商品和服務,以縮小美國的貿易逆差,特別是在能源、農產品以及軍售等美國具有出口優勢的產業。四是要求各國對美開放市場,減少非關稅壁壘。

從結果上看,均更有利於美國。一是關稅稅率不對等。美國對各國維持10-50%國別稅率,而其他國家對美降低關稅或宣佈零關稅。二是讓步範圍不對等。美國僅部分降低對各國關稅,換取其他國家在關稅、投資、採購等多方面妥協。三是談判主動權不對等。未來,特朗普政府仍然可能隨時推出新的232行業關稅,或分別依據301條款、201條款、338條款等新增國別、產業或產品關稅,而其他國家只能被動調整。

2、談判內容

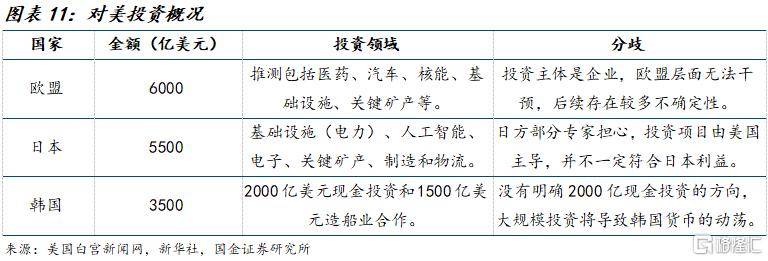

(1)投資。在特朗普2.0時期,重振美國製造業被再次提上日程,這需要大量的資金予以支持,而歐盟、日本、韓國等國家,具有投資美國的實力,特朗普在對外貿易談判中把爭取對美投資列為主要談判內容之一。美國要求歐盟、日本和韓國幾個發達經濟體增加對美投資,額度分別為6000億、5500億以及3500億。但是,關於後續的投資方向、投資主體以及具體金額,美國的期待與各方仍有出入。在歐盟6000億美元的投資中,歐盟在聲明中明確提到,投資的主體是「歐盟公司」,而非政府資金,對此,美國有學者指出「歐盟委員會無法命令或決定私營公司如何在美國投資」。與歐盟相比,日本的5500億美元投資確定性相對高一些,10月28日,美國白宮發布文件,明確指出日本將投資美國關鍵基礎設施(電力)、人工智能、電子、關鍵礦產、製造和物流。但是,不少日本專家指出,投資由美國主導,並沒有充分體現日本的主張。韓國的3500億美元投資,包括2000億美元現金投資和1500億美元造船業合作,但是,2000億美元現金投資將根據年度上限200億美元分階段執行。韓國對投資仍有顧慮,如此規模的現金投資可能導致本國貨幣動盪,韓國政府已請求特朗普政府提供貨幣互換安排,平抑外匯市場波動並防止韓元崩盤。

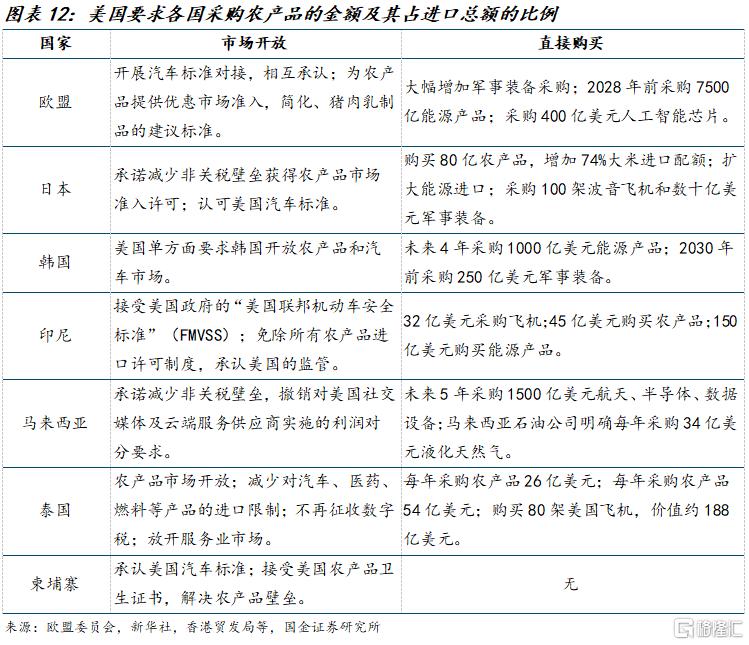

(2)市場開放與採購。農產品、能源產品、裝備製造(含軍事裝備)是特朗普最青睞的三大產業,其背後的農民羣體、產業工人、能源和軍工巨頭是特朗普當選總統的主要支持力量;同時,這三類產品也具有出口能力強、國際需求旺盛的特徵。2024年,美國農產品出口總額1760億美元,是歷史上美國出口額第三高的年份;在美國能源產品出口中,石油和天然氣出口方面均創下歷史新高,其中石油出口年均超過 410 萬桶/日(b/d),按年增長1%,液化天然氣出口年均 119 億立方英尺/日,是全球最大的液化天然氣出口國;在美國軍事裝備出口中,2024財年美國對外軍事裝備銷售額創歷史新高,達到3187億美元,較2023財年增長29%。為了回饋支持,鞏固自己的支持率,以及在這些產品本身出口能力較強的趨勢下,農產品、能源、裝備也成為特朗普要求其他國家採購的主要對象。

在美國與歐盟、日韓、東南亞國家的談判中,特朗普對採購的要求主要為三點,一是要求各國直接購買,規定採購額度或比例;二是要求各國開放本土市場,降低美國產品非關稅壁壘,方便美國產品進入當地市場;三是要求各國對美國絕大部分產品零關稅。整體來看,各國均不同程度的滿足了特朗普的訴求,以換取美國在關稅問題上的讓步。但是,分析美國的採購談判,可發現存在諸多問題:首先,採購摻雜「水分」,不少採購產品是各國必需產品,即使沒有貿易談判和協議,這些國家也會從進口相應的產品,例如歐盟採購能源產品、東南亞國家採購半導體等。其次,採購將破壞當地供應鏈體系,很顯然,這些採購協議是在特朗普的威脅下被迫簽署的,這種以外力方式強加的供應行為將破壞當地原有的、以市場供需為基礎的供應鏈體系,必然會引發本土供應商以及傳統供應商夥伴的反對。最後,市場開放政策將衝擊各國本土劣勢產業鏈,各國之所以對相關產業實施壁壘,主要是保護本土的幼稚和劣勢產業鏈,這些產業抗風險能力相對脆弱,依賴政策保護,但是在特朗普的威逼下,相關保護政策取消,勢必導致相關劣勢產業受到美國產品衝擊,進而引發經濟、社會等一系列問題。

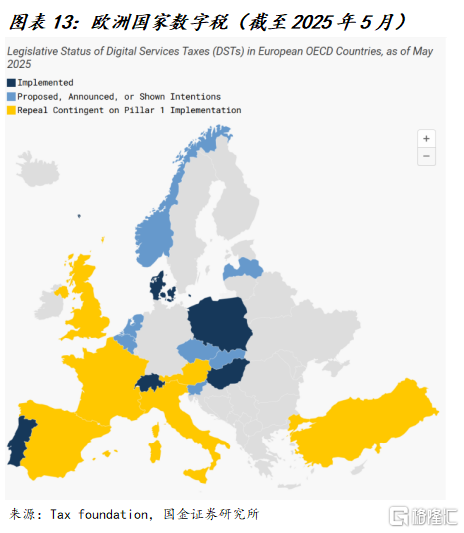

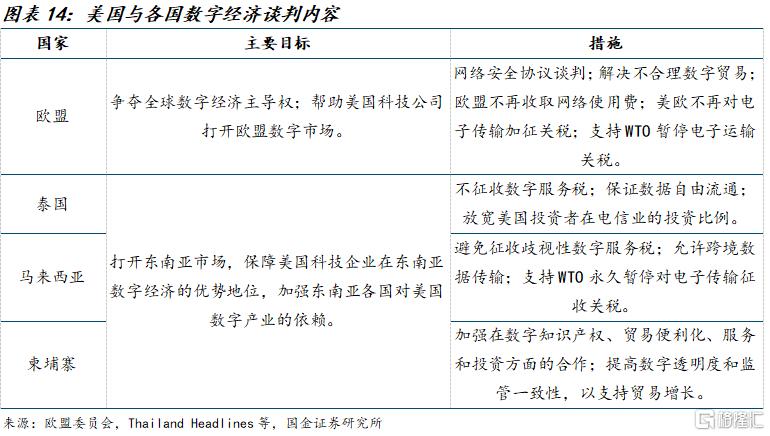

(3)數字經濟。數字經濟是服務貿易的一種,也是全球經濟的發展方向。美國在數字經濟領域擁有較強的競爭力,在美國對外貿易談判中,數字經濟是美國的主要議題之一,要求各國取消電子傳輸關稅,以推動美國數字公司搶佔全球數字主導權。美國與歐盟數字問題談判聚焦於數字主權問題,背後是美國科技巨頭的歐洲利益與數字主導權擴張。美國多次指責歐盟的數字立法「不公平」,要求歐盟放寬對美國科技巨頭監管,2025年4月,歐盟曾援引《數字市場法》對美國蘋果和元宇宙公司進行鉅額處罰。在美國的威逼利誘下,歐盟最終在數字問題上予以妥協,在美歐貿易協議中,美國歐盟承諾解決不合理的數字貿易壁壘,歐盟確認取消網絡使用費,雙方均不對電子傳輸征收關稅。此外,美國歐盟還將舉行網絡安全互認協議談判,歐盟還同意符合標準的美國公司可參與歐盟網絡安全建設。

與此同時,美國與東南亞國家也在進行數字經濟談判。東南亞的數字經濟發展相對滯後,區域內數字產業基礎尚不牢固,因此,美國更加看重對東南亞數字市場的佔領,試圖通過標準、規則、市場開放等方式,強化東南亞數字經濟產業對美國的依賴。在美國與馬來西亞、柬埔寨、泰國達成的協議中,美國均獲得保證,這三國不會對數字服務徵稅,也不會歧視美國電子商務、社交媒體、流媒體、雲存儲或其他類型在線服務提供商。這些規定,為美國數字服務打開東南亞市場提供了條件,也促使東南亞國家的數字經濟的發展路徑更加靠近美國範式。

三、特朗普2.0時期的全球經貿體系重構

特朗普2.0時期,對等關稅直接導致全球自由主義經貿體系碎片化發展,從多邊貿易體系轉向美國為核心的多個歧視性雙邊/區域經貿體系。美國通過多個雙邊貿易協議、美墨加協定USMCA等區域協定,形成對不同產品、不同外國生產商、不同國家的貿易政策。

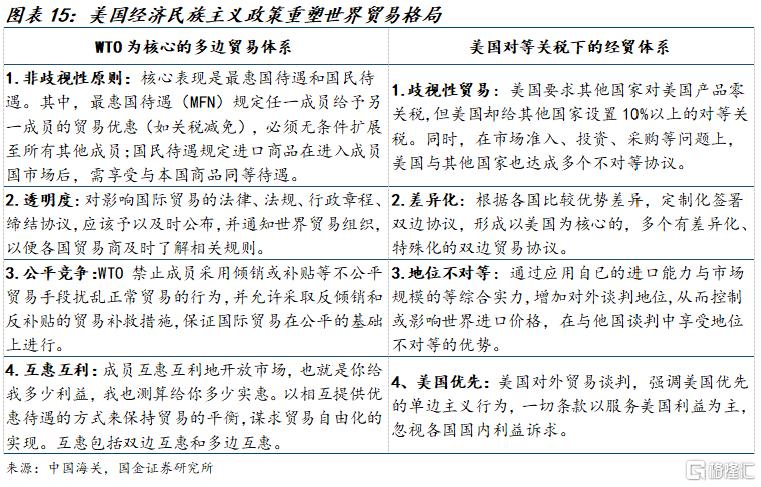

1、重構全球經貿秩序

二戰後,全球建立了以關稅及貿易總協定(GATT)和世界貿易組織(WTO)為核心的自由主義多邊貿易秩序,強調平等與規則。世界貿易組織的宗旨在於反對貿易保護主義,實現貿易自由化,擴大就業,充分利用全球資源,造福人類。為此,世界貿易組織確立了非歧視、透明度、公平競爭等一系列原則。這些原則圍繞消除或者限制成員政府對國際貿易的干預而展開的,以調整和規範國際貿易秩序,使世界經濟貿易的發展更具穩定性和可預見性。

但是,在特朗普2.0時期的對等關稅影響下,以WTO為核心的多邊貿易秩序面臨被重塑的危機。對等關稅體系強調經濟民族主義和保護主義,以貿易公平為準則更加看重本國在國際貿易中的得失,並利用國家實力不對等原則,重新與各國塑造有利於本國利益的雙邊貿易體系。特朗普的「對等關稅」契合保護主義下的最佳關稅論和國家實力論。(1)最佳關稅論認為,通過確定最佳關稅稅率,將使外國進口商品更加便宜,從而使本國福利「最大化」;(2)國家實力論認為,通過發揮本國的市場規模與綜合實力,增加對外談判地位,從而控制或影響世界進口價格。美國經濟民族主義和保護主義對多邊貿易的衝擊主要表現為單邊主義關稅,美國通過多個雙邊貿易協議、美墨加協定USMCA等區域協定,形成對不同產品、不同外國生產商、不同國家的歧視性貿易政策。

2、重構全球經貿關係

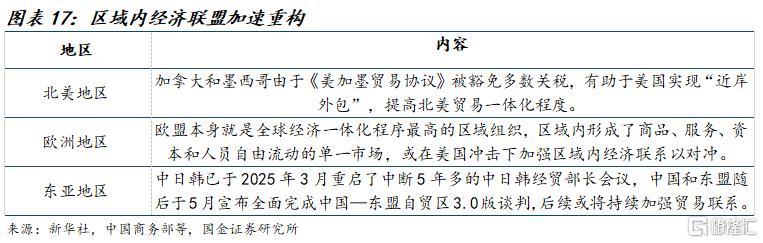

新的貿易體系下,非美國家對美貿易顯著調整。一方面,「去美國化」趨勢有所顯現。對於傳統對美貿易順差國家,「對等關稅」直接提高其對美出口成本,促使其出口向非美國家轉移。例如,歐盟今年6月對美出口按年下降10%,至略高於400億歐元(約合468億美元),出口量創下2023年以來新低。另一方面,低關稅國家獲得對美出口比較優勢。美國對英國、新加坡等低貿易順差國家予以較低的對等關稅,部分國家享受汽車等關稅優惠,其或依靠低關稅優勢形成貿易替代效應。

新的貿易體系下,區域內經濟聯盟加速重構。跨區域的全球一體化貿易網絡受衝擊,北美、歐洲和亞洲多個區域內貿易聯繫加強,反映各區域經濟體「避險式合作」趨勢,這種趨勢可能催生多個平行貿易體系。北美地區,加拿大和墨西哥由於《美加墨貿易協議》被豁免多數關稅,有助於美國實現「近岸外包」,提高北美貿易一體化程度。歐盟本身就是全球經濟一體化程序最高的區域組織,或加強區域內經濟聯繫作為對沖。亞洲地區,中日韓2025年3月恢復經貿部長會議,10月中國-東盟自貿區3.0升級版正式簽署,標誌着東亞地區制度性合作突破。

新的貿易格局下,全球產業鏈加速重構。美國關稅政策直接改變了跨國企業的成本結構和生產風險,推動企業調整全球生產佈局,進而推動產業鏈重構。首先是成本驅動,企業為規避關稅,將生產線遷至無關稅或低關稅國家。其次是安全驅動。在傳統模式下,跨國企業往往以比較優勢為準則,決定如何在全球投資建廠或選擇合作供應商。然而,特朗普政府關稅政策可能「朝令夕改」、地緣政治動盪,導致原來依賴單一或少數合作伙伴的貿易模式脆弱性增加,為此企業需分散產能以降低對單一國家依賴,以降低利潤換取供應鏈的安全性。產業重構的本質是權力重構,經濟邏輯正在被地緣政治重新定義。

3、重構全球經貿規則

多邊主義秩序是指以國際規則為基礎、通過多邊機構協調國家間關係的全球治理體系。國際關係專家米爾斯·卡勒提出,多邊主義是指一種以反對雙邊和歧視性安排為基礎的國際合作方式,這些安排會增加強國對弱國的影響力和國際衝突的可能性。多邊主義也表達了一種「普遍性的組織原則」,意味着參與這些安排的門檻相對較低。參與多邊主義的機構,如關貿總協定(GATT,WTO的前身)、國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(Word Bank),都需要一定的條件,但這些條件不至於讓弱小或貧窮的國家無法參與。多邊主義的普遍性、包容性與強烈的平等主義相聯繫,市場準入和非歧視原則意味着小國不需要大國的庇護,多邊主義也因此與1945年之後去殖民化進程下確立的「國家主權平等」原則相聯繫。

特朗普2.0時期大國領導力赤字凸顯,多邊主義動力機制弱化。多邊主義體系中,大國美國、中國、歐盟等大國的領導力主要表現為提供國際公共產品,包括維護全球安全穩定、維持自由貿易體系(WTO)和金融穩定、推動氣候變化等全球公域治理、提供技術標準等規則與制度。除對等關稅衝擊國際多邊貿易體系外,特朗普第二任期美國繼續「退羣」聯合國人權理事會、聯合國教科文組織等國際組織機構,從多邊秩序的保障者變為「攪局者」。與此同時,多邊合作讓位於地緣政治競爭。近年來地緣政治競爭抬頭,美國護持霸權的安全焦慮凸顯,美俄、中美關係隨之緊張,大國在中東、俄烏等問題上分歧明顯,大國缺乏互信進一步波及經貿、科技領域的多邊合作。美國弱化此前對多邊合作的承諾,導致多邊進程失去重要牽引力。多邊主義的未來,取決於大國能否超越零和博弈,重新認識「共同利益」的價值。

四、全球經貿體系變動對中國的影響

中國是美國最主要的貿易伙伴之一,也是美國貿易逆差最大的國家。特朗普2.0時期,先後對中國施加了芬太尼關稅、對等關稅、實體清單、技術管控等多種制裁手段,中國也予以了對等反制,在4月份雙方關稅相互加徵幅度超過100%。中國作為全球最大的生產供應國,在美國重構全球經貿體系過程中,中國不免會受到體系變動的影響。

1、整體影響有限

在特朗普2.0時期,美國對中國的新增關稅包括芬太尼關稅20%、對等關稅34%(10%執行、24%暫緩),是美國今年對外新增關稅最多的國家之一。同時,中國作為全球最大的商品生產與供應國,與特朗普扭轉貿易逆差、推動產業迴流的目標形成對撞,中國也成為美國各項貿易制裁的主要對象。但是,從現實來看,今年前三季度,中國貨物貿易進出口總值33.61萬億元,按年增長4%。其中,從1月至9月,中國單月對外出口從3247億美元升至3285億美元,單月進口從1859增至2381億美元。也就是說,在特朗普一系列貿易制裁下,中國對外貿易整體上基本不受影響,反而能夠保持增長狀態,短期內全球經貿體系變動對中國經濟整體影響不大。

那麼,為什麼中國對外貿易能夠在美國政府的打壓下,保持增長狀態呢?核心原因在於中國產業鏈體系的穩定,供應能力能夠滿足世界需求。當前,中國製造業增加值每年均超過30萬億元,總體規模已連續15年保持全球第一;在製造業的各門類中,中國製造業門類體系完整優勢更加明顯,在全世界504種主要工業產品中,大多數產品的產量位居世界第一。正是在中國產業鏈體系的支撐下,加強了中國經濟的抗風險能力,保證了中國對全球範圍的供應。而在各國整體需求未發生根本轉變的背景下,其他國家對中國的需求粘性將逐漸提升,擴大了中國工業中間產品、消費品、礦產資源等產品的全球市場,即使在美國的高關稅打壓下,中國還能及時開闢新的市場,填補美國市場的流失。例如,2025年9月,在美國關稅壓力下,中國對美出口下降27%,但是中國對東南亞、歐洲、非洲出口卻在增長,由此帶動中國整體出口增長8.3%。因此,儘管美國的貿易制裁措施動搖了全球經貿體系,但是這並沒有改變中國供應-全球需求的分工結構,這也是中國經濟在這輪經貿體系變動中基本未受到影響的根本原因所在。

2、限制中國轉口貿易

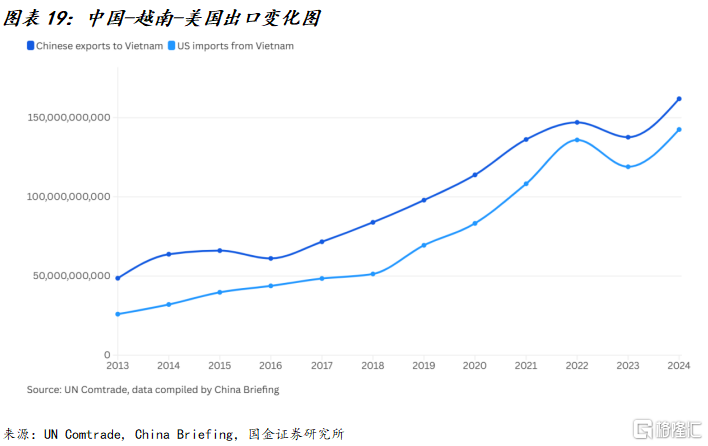

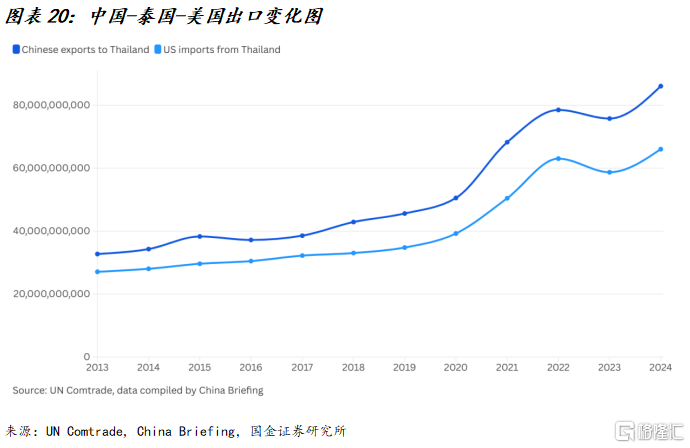

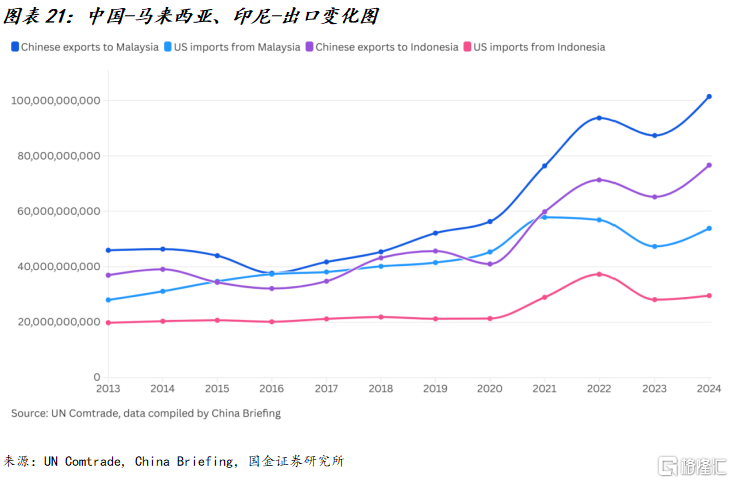

轉口貿易是在國家間供應-需求關係存在、客觀障礙性因素較多,國家間為了保證貿易的正常往來,而採取的繞道第三方的貿易方式。2018年後,隨着美國對中國關稅的加徵,以及中美供需關係的持續,不少中國產品選擇轉口貿易——繞道第三方出口至美國,以躲避美國政府的制裁。據統計,2024 年,中國轉口貿易額突破 1.2 萬億美元,按年增長 28%,中國香港、新加坡、中國深圳等樞紐港口貨物中轉量顯著提升。

在特朗普第二任期內,轉口貿易被認為是美國貿易逆差的一大來源。目前,美國政府對「轉口貿易」的認定為:指的是在中轉國並未發生「實質性轉變」的商品,即通過其他國家轉運的商品,而非直接來自原產國。為此,特朗普在8月7日簽署行政命令,將對轉口貿易商品將被加徵40%的關稅,它是在原本適用於這些商品(若其直接從原產國進口)的關稅基礎上額外徵收的。除轉口貿易關稅外,特朗普政府還計劃在幾周內針對間接運輸實施所謂的「原產地規則」,確保進口商能夠確認商品確實是在賣方所宣稱的國家生產的。

轉口貿易關稅下,中國產業鏈佈局將受到影響。當前,在美國的關稅壓力下,不少中國企業選擇從東南亞國家轉口,繞道出口至美國,以躲避美國的關稅壁壘。在這一過程中,東南亞也喫到了不少轉口貿易、產業轉移、吸引投資的紅利。在中國-東南亞-美國的貿易關係中,東南亞的貿易成效顯著,其中,2018年成為關鍵轉折點:2018年後,中國對東南亞國家出口增長顯著,同期東南亞國家對美國出口也在大幅上升。但是,在轉口貿易關稅下,東南亞國家的關稅窪地優勢將被大幅削弱,對外資和產業的吸引力也將大幅下降。受此影響,中國一些對關稅較為敏感的產業將會選擇回到中國,或者在當地進一步延長供應鏈,以符合「原產地規則」的比例。

3、稀土產業「去中國化」

全球經貿體系變動的一大特徵是產業鏈的重構,尤其是與國家戰略高度相關的關鍵產業,各國正在加強對關鍵產業的控制。在中國與美西方國家競爭日益激烈的當下,美西方國家正在着手進行關鍵產業的「去中國化」策略。受公共衛生事件和俄烏衝突對全球供應鏈的衝擊疊加影響,西方國家普遍開始強調供應鏈「去風險」,以儘可能規避此類非市場因素對國家生產和經濟貿易的影響,而這與美國力推的國際貿易體系安排不謀而合。儘管這種「去風險」並不能撼動中國作為全球產業鏈核心的位置,但是,各國仍奉行多元化戰略,將產業鏈從中國向第三方國家遷移。為此,西方國家通過關稅制裁、科技脫鉤、指定供應商等行為,要求外資企業撤離中國。在美國拜登政府時期,「去中國化」意在在推動電子設備、鋰電池、汽車等產業脫離中國,包括蘋果、微軟、戴爾、台積電、英偉達等多家跨國科技企業,宣佈把生產線從中國轉移至東南亞、南亞等國。

在特朗普2.0時期,稀土成為中美競爭的關鍵領域。稀土被廣泛應用於製造業中,是半導體、軍工、電池、航天材料等多個產業的源頭必需品,也被譽為「工業維生素」和「工業黃金」。中國在稀土產業鏈上優勢明顯,根據投行高盛的最新研究,中國壟斷精煉與分離的92%與91%,以及磁鐵製造的98%。2023年,中國生產70千噸精煉稀土,佔全球90%以上加工產能。在稀土產業鏈優勢基礎上,美國80%的稀土進口依賴中國,而歐盟對中國的依賴度更高,達到98%。因此,稀土成為中國反制美國貿易打壓的主要工具,多次出台稀土管制措施,回應美國的關稅、實體清單制裁。4月4日,中國商務部對釤、釓、鋱等7種稀土元素實施出口管制;10月9日,中國商務部發出多份公告,新增5種稀土元素的出口管制,並對稀土技術、加工設備、境外生產予以管制。

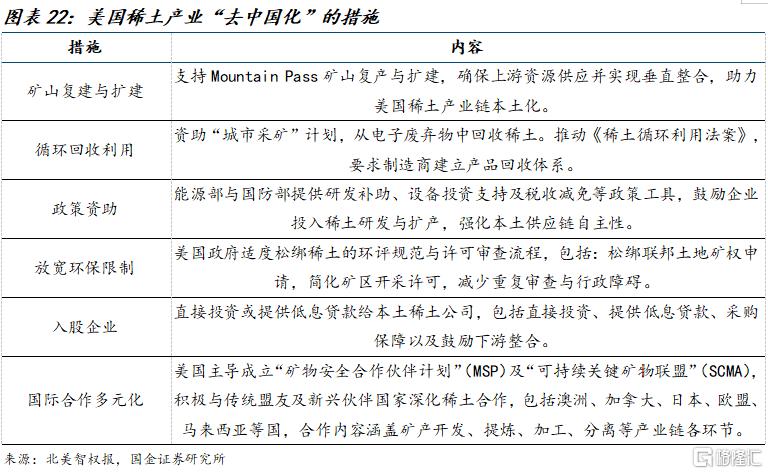

美國開始着手打造「去中國化」稀土供應鏈。稀土供應鏈重構,正在成為全球產業鏈調整的典型案例。稀土作為衆多產業的關鍵原材料,美國加緊了對稀土供應鏈的控制,試圖構建「去中國化」的稀土供應鏈。目前,美國正在採取礦山復建與擴建、循環回收利用、政策資助、國際合作多元化等措施,構建一個新的、不依賴中國的稀土供應鏈體系。但是,作為多國聯合的供應鏈系統,美國與西方國家同樣面臨重重困難。這些困難不僅來自於稀土產業鏈本身的採掘、加工、提煉等工序性問題,還有衆多國家對稀土的訴求差異:美國試圖掌握稀土規則主導權;澳大利亞、加拿大等資源國希望抬高礦價擴大出口;歐盟關注環保標準與供應鏈穩定;印度則試圖藉機提升本土加工能力。因此,在產業鏈技術瓶頸、各國利益不一致的背景下,美國重構稀土供應鏈將充滿不確定性,未來中國在全球稀土供應鏈中的優勢還將保持多年時間。

風險提示

(1)美國關稅政策的不確定性,目前特朗普通過IEEPA啓動的關稅面臨被司法否決的可能,屆時特朗普或將動用總統職權下的關稅舉措,包括301調查、232調查等,美國對外經貿關係將面臨重大變動的風險。

(2)中美在10月底達成經貿協議,但該協議只是一種框架性協議,中美戰略分歧、經濟結構性問題尚未得到根本性解決,未來中美還存在着貿易摩擦、科技脫鉤以及金融制裁的風險。

(3)第三方將成為新的變量因素,在美國施壓下,第三方國家或將被迫「選邊站」,對中國產品加徵關稅,或在科技制裁領域配合美國,以及在稀土等關鍵礦產供應鏈上選擇「去中國化」,第三方將成為中國經濟外部一大不確定性。

注:本文來自國金證券2025年11月10日發布的《覆盤系列:特朗普2.0時期全球經貿體系重構》,報告分析師:楊佳妮 S1130524040002,商景皓 S1130525090003