旷视科技专注的三大战略市场,在逻辑上具有良好的协同效应:消费物联网提供底层技术平台,城市物联网和供应链物联网则是技术落地变现的理想渠道。在现实中又如何呢?

CBR精华抢先看:

01.从2018年开始,旷视科技在营业收入大幅提升的同时,应收账款也同步出现大幅提升。

02.在依然有大量融资可供的情况下,以账期换市场的行为,短期内对公司影响不大,甚至可能会赢得一定的市场机遇。但长期看对公司发展会有较大的负面影响。

03.2020年开始,旷视科技研发投入大量增加,大规模的研发支出可以看出公司对保持创新优势的执着,这是一个积极的信号。但另一方面,如果研发遇到困难,公司现金流的压力会过大。

04.科技公司在形成一定规模,走向成熟期的过程中,组织能力有时会成为阻碍公司发展的不利因素。除了技术因素外,科技公司组织的稳定性也值得关注。

2021年3月,旷视科技向上海证券交易所科创板提交上市申请。作为AI四小龙之一(商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技),旷视科技有望冲刺“AI第一股”。

在世界高科技产业高度集聚、垄断格局基本形成的背景下,我国部分“两头在外”的低端产业链,受上游产业掣制较大。

科技创新在促进国内生产、分配、流通、消费过程中的关键性作用。一方面科技驱动的技术密集型产业,能够推动我国产业链从低端向高端转型,为扩大内需提供物质基础,是释放国内需求的前提条件。另一方面,科技驱动产业升级才能真正带来居民生活品质的升级,激发国内消费市场,摆脱对国外高品质产品的依赖。

因此,在“双循环”的新发展之下,以国内大循环为主的发展模式,实现生产、分配、流通、消费全过程的循环流动,就必须提升高科技产业。

根据前瞻产业研究院的测算,2017~2019年我国人工智能产业的年均复合增长率(CAGR)高达52.8%,预计到2023年,人工智能产业规模可达2346亿元。

我国人工智能企业在国际上已初具较强的竞争力。在2021年3月的CB Insights全球独角兽榜单中,中国人工智能独角兽企业有15家上榜,仅次于美国的23家,位列榜单第二位。从估值看,中国人工智能独角兽总估值为1752.7亿美元(含字节跳动1400亿美元),超越了美国的918.2亿美元,位列全球第一位。全球前十大人工智能独角兽企业估值,旷视科技以40亿美元的估值,位居全球人工智能独角兽榜第7位,中国第3位。

而以旷视科技为代表的科技产业,正在“双循环”发展中扮演着越来越重要的角色。

来自清华“姚班”的创始团队

清华“姚班”是无数学子梦想的地方。

中国唯一获得有计算机界“诺贝尔奖”之称的“图灵奖”得主——姚期智院士,2005年在清华创办了“清华学堂计算机科学实验班”,也就是大家常称的“姚班”。可以说清华“姚班”汇聚了中国最优秀的计算机人才。

大二时,公司创始人印奇在微软亚洲研究院的实习经历,让他认识到图像识别的庞大市场潜力,智能机器人、金融科技、无人驾驶、安防、智能家居等场景都需要以图像识别作为基础技术支持。这让印奇萌生了在图像识别领域创业的想法。2011年夏,三位“姚班”同学——印奇、唐文斌、杨沐三人一拍即合共同出资3万元创办了旷视科技。

技术精英的聚集,使得旷视的新品推出,似乎并不困难。2012年,公司推出了第一款产品Face++。Face++是一款人脸识别SaaS平台,提供基础的人脸检测、人脸关键点定位、人脸属性分析等功能。利用Face++平台,可以实现人脸识别、美颜等功能。2012年智能手机开始兴起,得益于智能手机强大的网络功能和运算能力,美颜拍摄功能迅速俘获大批用户。作为美颜相机的底层功能,Face++迅速成为智能手机厂商首选的服务商之一。

Face++作为一个SaaS平台为旷世科技赢得了先发优势,在人脸识别等领域形成了自己的护城河。但是技术出身的创始团队非常清楚,决定人工智能行业竞争优势的是算法、算力和数据。

于是在2014年,旷视科技启动了Brain++平台的开发。Brain++包括深度学习框架天元(MegEngine)、深度学习云计算平台(MegCompute)以及数据管理平台(MegData)。天元框架是Brain++最核心的组件,支撑着整个旷视科技的研发和产品化。云计算平台则为天元框架提供算力支持,旷视科技的各类应用、人工智能算训练都可以在云计算平台上完成。最后,数据管理平台为人工智能业务的海量数据,提供数据处理、数据管理、数据安全等功能。

Brain++搭载了旷视科技自主研发的AutoML(自动机器学习)技术。通过自动机器学习技术,Brain++可以应用深度神经网络,自动实现参数调整及设备适配等过程自动化,面对不同类型的机器学习任务,可以通过海量训练自动寻找规律、优化参数实现不同的功能,实现了不用重复造轮子的过程。Brain++上线后,旷视科技在图像识别领域具有了通用性的平台,除“人脸识别”之外,与图像处理相关的大量功能如“物体识别”“文本识别”“图像分类”“物体检测”等功能均可快速实现,从而支持旷视科技向垂直领域快速扩张。

从消费物联网到城市物联网

手机人脸解锁、App人脸识别、美颜相机等功能是旷视科技定义的消费物联网领域。

早在2012年旷视科技就将Face++作为SaaS服务提供给各类手机厂商,作为手机开屏解锁、美颜拍照使用。2014年蚂蚁金服投资旷视之后,支付宝的人脸识别登录也纳入旷视科技的服务范围。此外,网约车、直播平台、金融科技等领域,也大量采用旷视科技的SaaS平台作为人脸识别后台服务使用。

凭借先发优势,旷视科技在消费物联网人脸识别领域占据了较为领先的市场地位。据灼识咨询测算,旷视科技在云端人脸识别市场的占有率为60%,手机人脸解锁市场的占有率为70%。2019年上半年,旷视科技日均人脸识别验证次数为2.4亿次,实现收入1.25亿元,单次验证收入为0.0029元。

虽然近几年消费物联网发展迅速,但是该市场未来增长空间不大,行业天花板即将显现。2012年智能手机开始逐渐进入消费市场,手机行业掀起一轮换机潮,带来了行业的大幅增长。而目前手机行业出货量已开始放缓,市场逐渐进入存量阶段。为手机App提供人脸识别验证SaaS服务的市场空间似乎更大一些,但是除了少量金融类App外,其他App使用人脸识别并非刚需。

此外,手机App往往还搭载指纹识别、手机验证码登录、传统密码登录等多种验证方式,人脸识别的场景进一步被压缩。最后,随着国家对人脸识别隐私保护的加强,未来使用人脸验证的App可能会受到更严格的管制,因此市场规模上限较为明显。

消费物联网的另一个痛点是收费单价难以提高,除了少量超级App外,国内手机App运营商大多为价格敏感型用户,旷视科技很难上调服务单价。如2018年上半年,人脸识别的单次验证费用为0.0036元,而到2019年上半年,单价已经下降到0.0029元。

在增量有限的情况下,坐稳消费物联网市场领导者地位的旷视科技,需要寻找新的业绩增长点。

2015年前后,智慧城市概念开始兴起。在城市机场、长途汽车站、火车站、酒店、道路、写字楼等场所安装摄像头配合人脸识别、物体检测、物体识别等功能,实现安保、车流量监控优化、门禁等功能。

旷视科技敏锐地发现这一市场机遇,凭借Brain++平台强大的垂直功能扩展能力,旷视科技迅速切入这一市场,并取得了高速发展。与软件服务收费不同,城市物联网需要提供综合解决方案,除软件系统外,解决方案还包括摄像头、存储器、服务器、视频采集器等硬件产品,变现更为容易。

为摆脱依靠软件平台变现难的问题,旷视科技的研发工作向产业链上游的硬件端延伸,推出了人工智能摄像头、边缘计算设备等。目前公司的城市物联网解决方案,已在百余座国内城市中获得应用。2019年旷视科技城市物联网服务营收达到8.3亿元,2017~2019年度复合增长率(CAGR)达到129%,是公司所有业务中收入增速最高的业务。

新的台阶:供应链物联网

旷视科技的最后一块人工智能商业落地拼图,是供应链物联网。

而进入这一领域,则缘于2016年的一次走访。旷视科技CEO印奇和CTO唐文斌到天猫超市的一个仓库考察,发现在2万多平方米的硕大仓库中,顾客每下一个订单,工人们都要一件一件分拣出来再打包,一个人一天的行走距离不少于30公里。工人非常辛苦,分拣效率也难以进一步提升。

能否运用人工智能技术改造物流行业?

理论上说,行得通。

因为仓储物流行业,与图像识别技术高度相关,例如对商品二维码的识别、对商品方位定位、工程车辆的自动行驶等,都需要图像识别的相关技术支持。

而物流行业也正在经历人工智能的改造。与城市物联网类似,物流物联网也需要大量硬件设备的配合,其变现相对容易。

2017年旷视科技进入物联网供应链领域,推出了智慧物流操作系统“河图”。“河图”的作用是连接用户的ERP(企业资源计划)系统、WMS(仓库管理)系统,将传感器、智能机器人与软件系统打通,实现自动控制。2018年,旷视科技全资收购了艾瑞思机器人公司,以增强机器人的研发能力。在旷视科技收购之前,艾瑞思已与心怡科技、科捷物流等合作伙伴合力打造智能仓库,并在富士康工厂实现了场内“点到点”的物料搬运服务。

收购艾瑞思机器人公司使旷视科技获得了不错的技术和市场资源。2018年旷视科技在供应链物联网市场获得了4.6亿元的收入,而2019年收入增加52%,达到了约7亿元。目前,公司在供应链物联网领域,向包括鞋服、医药、智能制造、零售电商等多个行业的仓库、工厂及零售店提供智能化升级改造服务。

研发:“算法-软件-硬件”的协同设计模式

由于人工智能领域存在大量开源算法框架,因此有些所谓的人工智能企业,采用开源算法框架,在此基础上针对垂直行业进行参数优化,进而推出面向垂直行业的产品。这类公司往往被质疑为“调参”公司。这类公司受制于开源框架的技术限制,很难发展出自身的核心竞争力。

作为科技导向的公司,旷视科技一直将研发置于公司发展的重中之重。自进入城市物联网领域之后,旷视科技探索出了一条具有行业特色的研发模式:“算法-软件-硬件”的协同设计模式。该模式在产品规划和设计过程中将三大系统要素进行统一。基于人工智能定义硬件、协同定义产品的研发理念。公司将人工智能能力和软件能力固化到硬件产品中,构建起由传感器模组、传感器终端与边缘设备、机器人和自动化装备构成的,由人工智能重新定义的硬件产品体系。

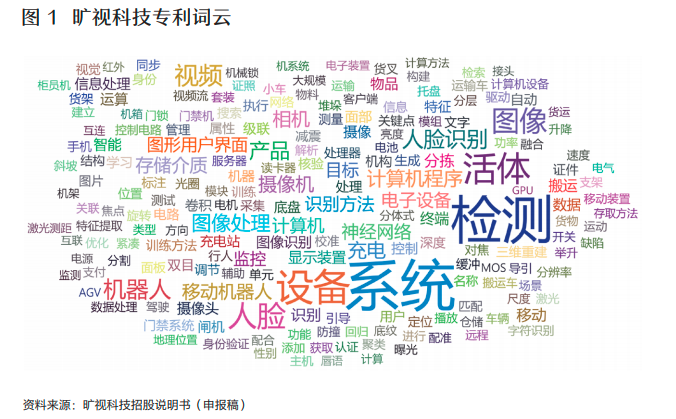

从旷视科技所持有的专利情况看,我们收集了旷视科技《招股说明书》中所列的500多条发明专利名称,运用分词技术进行词频统计,并制作成词云,结果如图 1所示。虽然此方法不够精准,但是可以大致判断出,旷视科技所持有的专利,包括软件、硬件、算法与公司所专注的消费物联网、城市物联网、供应链物联网所需要的技术基本保持一致。

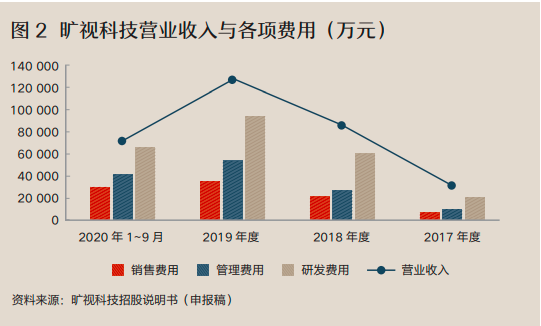

从投入看(图2),公司研发费用快速增长,这说明旷视科技非常注重以技术创新实现领先优势。但需要注意的是,随着旷视科技不断向城市物联网和供应链物联网领域扩展业务,公司面对的竞争对手也在不断增加。例如安防领域的海康威视,在城市物联网领域就拥有强大的先发优势,技术积累也较为深厚。

面对新领域的竞争对手,旷视科技目前的技术能力,尚不能说完全领先。尤其是公司成立时间不长,技术优势主要在软件框架和算法方面,在硬件领域积累时间较短。因此,在现阶段继续保持较高的研发投入,以增强公司竞争力的做法,仍然十分必要。

成长的烦恼

不断增长的应收账款

旷视科技公司战略所定位的三个市场:消费物联网、城市物联网和供应链物联网,从逻辑上看非常明晰,具有范围经济的特征,能够实现协同效应。业务上也能够相互促进,消费物联网提供底层技术平台,城市物联网和供应链物联网则是技术落地变现的理想渠道。

但是从公司财务报表披露的数据显示,从2018年开始,公司在营业收入大幅提升的同时,应收账款也同步出现大幅提升,甚至在2019年,应收账款提升已超过营业收入的增幅(图 3)。

我们推测产生这种情况的原因在于,不同于消费物联网按次结算的收费模式,城市物联网和供应链物联网的客户,以大型企、事业单位为主,这类市场在交易模式上账期通常较长。此外在议价能力上,旷视科技在面对大型企业时也处于相对弱势的地位。因此造成账期较长的情况。

账期较长对于旷视科技这样的企业,具有一定的负面影响。因为目前旷视科技尚未实现盈利,充裕的现金流是支持公司研发及日常运营的保障。在现阶段,旷视科技还有大量融资可供使用,以账期换市场的行为,短期内对公司影响不大,甚至可能会赢得一定的市场机遇。

但是如账期过长,长期看对公司发展会有较大的负面影响,尤其是如果公司冲刺上市未果,可能造成公司资金的紧张。

难以回避的问题:如何盈利

目前人工智能企业最大的问题依然是,如何盈利?

从旷视科技公布的数据看,2019年度,公司净亏损66亿元,到2020年9月底,公司累计亏损约143亿元。从绝对数来看,旷视科技的亏损可谓不小,但有几个数据值得注意。

首先是2020年1~9月,公司研发投入大量增加,研发支出占营业收入的比重达到104.16%,如此大规模的研发支出可以看出公司对保持创新优势的执着,这是一个积极的信号。但另一方面,如果研发遇到困难,公司现金流的压力会过大。

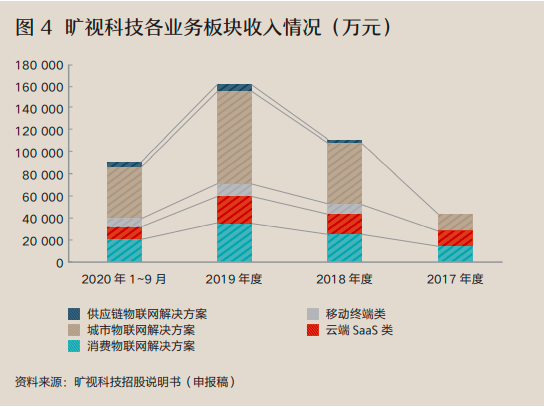

其次从公司业务布局看(图4),目前城市物联网已成为公司最大的收入来源,而城市物联网业务更易变现,如果公司在该领域能够保持优势,相信未来前景仍然可期。此外,公司在供应链物联网成长迅速,这可能与阿里持有旷视科技股份有关,如果能够打开阿里供应链物联网的庞大市场,对旷视科技是比较大的利好。

一个关于公司组织的有趣发现

技术精英出身的创始人团队,让旷视科技带上了深深的技术基因。根据公司招股说明书显示,截至2020年9月底,公司拥有研发人员1431人,占员工总数的53%。与研发相关的数据管理人员为290人,占员工总数的11%。

旷视科技主要面向企业端市场,而且在早期,公司有蚂蚁金服这样的大型客户存在,公司市场相对稳定。因此旷视科技的销售团队规模相对较小,248人的销售团队仅占公司员工总数的9%,是公司人数最少的团队。

但有趣的是,旷视科技的管理人员达到387名,占公司员工总数的14%,是公司第二大团队。作为一个创业10年左右的科技公司,管理团队人员似乎有些偏多。这是否说明,旷视科技在组织管理上,存在一定程度上的效率低下问题?

我们暂时不能轻易下结论。但近年来科技型创业公司,曾多次爆出过一些内部管理的问题。科技公司在形成一定规模,走向成熟期的过程中,组织能力有时会成为阻碍公司发展的不利因素。除了技术因素外,科技公司组织的稳定性也值得关注。

旷视科技CEO印奇曾告诉投资者,旷视科技投身的是一场“无限游戏”,“有限游戏通常受时间限制,有赢输双方及明确的规则,但无限游戏会一直持续,规则和参与者也会不断改变。人工智能创新就是一场无限游戏:它始于几十年前,并终将超越这个时代。”

印奇的技术信仰,究竟会走到哪里?我们都将见证这个时刻的来临。