1995年,日本人均GDP高达4.42万美元,排名世界第五。

这个人均数字比美国高出54%,比英国高出90%,是韩国的3.5倍,是那样的令人高不可攀。

当年的世界500强排行榜上,前四名被日本企业霸榜,分别是:

三菱集团,三井物产,伊藤忠商事,住友集团。

第五名是美国的通用汽车,第六名依然是日企:丸红株式会社。

整份榜单上,日本企业有149家,约占总数的30%,跟美国的151家分庭抗礼。

当时之日本,是如此的霸气侧漏。

谁能料到,20多年后的2022年,日本人均GDP已降到3.5万美元左右。

不仅要被韩国追上,随着家电、芯片、面板、相机、造船……等产业的衰落,似乎更有要掉出发达国家的危险。

放眼2020年代,随着传统燃油车被新能源车取代,作为日本第一大支柱产业的汽车业似乎也崩塌在即。

2022年的世界500强,日本只剩下47家企业了。

这些企业中,能赚外汇的主要靠20家制造业龙头,包括丰田(燃油车世界第一)、本田(汽车和摩托车双轮驱动)、日产、铃木(印度市场第一)四大车企。

以及日本电装(汽车电子)、爱信(制动系统)、普利司通(轮胎)等一大批汽车零部件企业。

其它制造业龙头,也有相当一部分的营收(20%-50%)来自汽车链,比如住友电工、日立、松下、三菱电机、日本制铁,皆是如此。

如今整个日本的制造业,似乎都已被绑在了汽车业上,万一汽车业沦陷,真是不敢想象。

事实上,2022年,除了丰田的营收、净利和市值仍在高位,其余车企都已颓势尽显。

本田、日产、铃木的净利润自2017年后,已连续5年(2018-2022)未能创出新高。

马自达更是在2014年后,便走向下坡路,逐渐被边缘化。

看起来灰暗的前景啊……

如果你也是这么想的,那我会用长者的话来告诫你——

Too young too simple , sometimes naïve.

如果我们深入去研究日本的产业和企业,便会发现,答案远没有那么简单。

拐点其实已经出现。

站在这个时点看衰日本,就像1995年的时候看好日本那样,很有可能是错误的。

对于日本经济的未来,日经225指数是一个值得参考的指标。

我们看过去30年的日本股市,1990年是巅峰。

当时的最高点38957点,至今未能超越,可见当时的泡沫之大。

1990年,全球市值十大公司,8家日本企业:

日本NTT电信、东京三菱银行、日本兴业银行、三井住友银行、丰田汽车、日本富士银行、日本第一劝业银行、(第8是IBM)、日本联合银行、(第10是埃克森美孚)。

当时不仅日本地产是泡沫,其实所有资产都处于极度高估状态。

这种极度高估,带来了一系列的连环恶果:

首先是过度的加杠杆。

在1980年中后期的大牛市中,日本企业的钱来得太轻松了。

几乎什么都不用做,一觉睡醒,通过房价上升、股市上涨、外汇升值带来的利润就能让人衣食无忧。

这培养了一种大手大脚花钱的风气。

人们争相购买奢侈品、出国旅游,企业高价收购、跨界投资,眼都不眨一下。

1989年,三菱地产以13.73亿美元的价格,将纽约洛克菲勒中心的14栋办公大楼全部买下来,然后插上日本的国旗,大有一副买下美国的豪情。

据说当时的日本买房团,浩浩荡荡奔赴美国,买下了全美10%的不动产、洛杉矶CBD一半的物业,以及夏威夷90%的高级住宅。

到了这一年的9月,电子龙头索尼以60亿美元天价买下美国娱乐业龙头哥伦比亚影视公司,更是将这种风气推向高潮。

大量的资金沉淀在地产投机中,高风险的跨界收购,以及牛市中高成本的买入——

就像鸦片一样让人上瘾,并让毒性深入骨髓。

1989下半年,日本开启加息进程,刺破经济泡沫,这成为了日本30年大衰退的导火索。

大量的日企被迫进入去杠杆节奏,销售萎缩、经营亏损、坏账连连、银行也贷不到款,现金流紧张,破产接踵而至。

其实加息仅持续了一年,便再度进入到降息周期中,并一直将低利率、甚至零利率维持到了现在(2022年)。

但日企的困境似乎看不到尽头。

原因在于,第二个问题出现了:1990年代初的全球经济危机。

这是个天崩地裂的时代,1990年8月,伊拉克入侵科威特导致海湾战争爆发,油价飙升,随后是美国加州地产危机、苏联解体等一系列的动荡。

对于现金流充沛的企业而言,这是抄底逆袭的好机会;但对于现金流恶化的企业而言,这就是多米诺骨牌倒下的循环。

第三个问题紧接着出现:日本城市化的结束和老龄化的到来。

1970-80年代,日本房价的持续高涨,有一个重要的基本面,即人口红利和城市化浪潮。

1990年,日本的城市化率达到77.4%,基本见顶,20岁到50岁适龄购房人口数量大规模下降。

接盘侠消失了。

那些敢于在房价下跌中抄底的日本投资者,很快就发现——

他们抄在了半山腰,下跌仍然遥遥无期。

一代日本人买入的高价房产出现脚踝斩,无数投机者被迫断供,含恨出局;

日本企业持有的资产同样遭遇大量贬值,被迫甩卖,继续去杠杆。

这实在是太可怕了。

反映到日本股市,就是1991年出现小幅反弹后,再次出现自由落体式下跌。

很快,第四个问题也出现了:消费和投资的萎靡。

日本人被迫勒紧裤腰带,减少消费,日本企业也被迫保守经营,减少投资。

对于日本人而言,终于转变价值观,奉行勤俭节约的美德,是一件好事;

但对于日本企业而言,不再愿意为未来投资,却带来了可怕的结果——

在新兴产业的竞争中,在新兴市场的博弈中,它们逐渐被边缘化了。

即使一部分日本企业家和创业者愿意冒险一搏,竞争环境也越来越不友好,第五个问题浮出了水面:

日元升值带来的高昂经营成本。

1990-1995年,日元持续大幅升值,从160日元/美元大幅升值至80日元/美元,上涨了一倍。

巨大的升值虽然一度缓解了日企的经营困境,让日本的GDP数字达到巅峰状态。

但一切都是虚幻的荣光。

由于员工薪酬成本的高昂,使得日企根本无法与美国企业进行创新竞争;

由于物业租金和各种成本的高昂,使得日企在制造业的价格战中,也败给了韩国企业。

由此,家电、芯片、面板、造船、互联网……日本企业连连败北,丢盔弃甲。

日本度过了不堪回首的30年。

不过这场大衰退,也是大转型,转型虽痛苦,仍然是有希望的。

主要基于两个基本面判断:

第一,日本的教育和研发依然在线。

根据2019年各国研发投入强度排名,日本以3.22%的水平高居世界第六。

这个数字高于美国的2.84%、德国的2.99%,更是大幅抛离英国的1.65%、意大利的1.36%。

日本人的勤奋和对研发的重视程度,至今未变。

过去300年来,从没有一个教育和研发先进的地区掉出过发达国家阵营。

英国没有,日本的可能性也不大。

第二,安倍经济学的出现。

2012年上台后,日本首相安倍晋三提出了“安倍经济学”,即:

宽松的货币政策、积极的财政政策和结构性改革。

媒体将关注重心落在了第一点:放水。

放水就能刺激经济,让经济重获新生?有那么容易吗?于是看衰的声音继续。

实际上,这三支箭,第一支指向消费萎靡,第二支指向投资萎缩,第三支指向财阀体系和僵尸企业。

都是有的放矢。

虽然结构性改革的效果存疑,但放水带来温和的通胀,确实让日本的消费和投资重新进入正循环。

另外,很多人忽视了一点:

安倍上台后推动的日元主动贬值,也在让日本企业的出口竞争力逐渐得到修复。

2012-2022年间,日元汇率从75日元/美元下降至150日元/美元,贬值幅度高达50%!

日经指数也自2008年见底后,不再下跌,并从2012年之后开始了一波连续十年的上升行情。

在日本股市慢牛行情的背后,是第二代日企龙头的冉冉升起。

我们分别深入的观察一下。

第一个,家电和电子业。

日本历史悠久的家电产业虽然已经被瓦解,一批家电龙头们(东芝、三洋、夏普、卡西欧、先锋等)相继被淘汰出局。

但仍然有一些家电龙头生存了下来,像索尼、任天堂、大金空调,目前的市值都在500亿美元以上。

任天堂和大金空调都是专业化经营的代表,专注一个垂直领域,不断打磨,踏实前行。

索尼则是多元化经营的代表。

日本的家电龙头们,过去都以业务庞杂著称,产品线成千上万,结果就是研发分散、经营回报率低下。

当市场环境好的时候,问题不大,一旦行业进入下行周期,亏损就是无法避免的结局。

最有代表性的就是日本家电的双雄:松下和索尼。

在辉煌的1990年代,两大家电龙头都有着庞大的产品线,从白电到黑电,从芯片到电脑,从相机到电池,几乎无所不包、无所不在。

此后,他们都经历了漫长的亏损和业务转型:

松下因为在2000年代押注等离子电视失败,亏损了40亿美元,元气大伤。

在2010年代,它重金押注动力电池产业,然而在中日韩动力电池的三国杀中,松下最终还是被边缘化。

到今天,20多年过去了,松下的股价仍然只有高峰时的三分之一。

索尼也有着熟悉的开头。

索尼以研发创新成名,世界上第一台晶体管收音机、Trinitron映像管电视、Walkman CD随身听、PlayStation游戏主机、CyberShot数码相机、VAIO笔记本电脑……

基本上就是时尚电子产品的代名词。

但电子行业快速的技术迭代和牛市时的头脑发热,一度几乎将索尼埋葬。

硬件方面,映像管电视被平板电视取代了,随身听和数码相机被智能手机取代了,笔记本电脑和手机业务也相继衰落……

软件方面,1989年大牛市高峰,索尼高价买下哥伦比亚影视和音乐公司,这一日本历史上金额最高的收购案也使索尼一度成为日本历史上亏损额度最高的企业。

整个1990年代,索尼都在为它的疯狂买单,惨赔数年。

幸运的是,索尼遇到了两任杰出的CEO,将它从水深火热中拯救了出来。

第一位是霍华德·斯金格,这是一位在美国哥伦比亚影视公司中成长起来的资深制片人,1997年升任索尼美国业务的负责人。

他在任内主要干了两件事:

首先,主导投资制作了《黑衣人》《空军一号》《哥斯拉》《蜘蛛侠》等爆款大片,让索尼影视重新恢复盈利能力。

其次,2004年,抓住美股大熊市的机会,抄底买下了好莱坞五大电影公司之一的米高梅。

后者拥有170座奥斯卡金像奖,是好莱坞拥有奥斯卡金像奖最多的公司,优质IP无数。

这笔收购,让索尼的电影业务一度戴上了世界最大电影公司的头衔。

2006年,索尼的全球总票房达到了35亿美元,加上DVD销售和电视版权,索尼光是在电影业务上就获得了100亿美元以上的收入。

这是个惊人的成绩,凭借着这份成绩,斯金格来到了日本,升任索尼董事长兼CEO。

接下来,他将工作的重心放在了对索尼音乐的投资收购上。

2008年次贷危机中,买下贝塔斯曼音乐(BMG),跃升为世界第三大音乐公司。

2012年欧债危机中,买下百代音乐(EMI),一度成为了世界最大的音乐公司,拥有全球音乐市场31%的歌曲版权。

影视和音乐行业的核心资产是IP版权,得IP者得天下。

正是在霍华德·斯金格的手中,通过在一轮轮的金融危机里,低价抄底优质IP资源,让索尼的“烂摊子”电影和音乐业务重新焕发了光彩,成为2000年代索尼最大的现金奶牛。

这些现金流,帮助索尼熬过了艰难的寒冬,迎来了另一位董事长:平井一夫。

在2012年,平井一夫上任董事长的时候,索尼的硬件电子业务已是一败涂地,成为索尼巨大的出血源。

斯金格退休的时候,推荐了他的弟子平井一夫接班。

平井一夫虽然是个日本人,但他从小在美国和加拿大接受教育,加入索尼时也是在音乐部门就职,后来在索尼的游戏部门一步步高升。

2007年,他升任索尼游戏业务负责人,主导开发的一系列爆款游戏《神秘海域》《战神》《GT赛车》《声名狼藉》等帮助该业务实现扭亏为盈。

很难想象这样一个不懂硬件技术的美式日本人,能帮助索尼的硬件业务重回巅峰。

难度之大可以想象。

平井一夫也认为,这是个几乎不可能完成的任务。

他曾对媒体说:

"我感觉机会渺茫。我痛苦地意识到,电子业务的发展是没有方向的。

当时,我们在韩国三星电子和LG电子面前抬不起头。我们的整个组织都缺乏信心。"

既然无法盈利,那还留着做什么呢?

于是平井一夫开始了大刀阔斧的甩卖——

2013年,索尼以11亿美元卖掉了美国分公司在曼哈顿的总部大楼。

2014年,索尼以1.5亿美元将东京的总部大楼也卖掉了。

接下来,连年亏损的电脑、电池、化学品、电子书等业务,陆续被卖掉,电视和手机业务也被大幅精简产品线和裁员。

回笼的现金,都被集中到具有优势的游戏机和CMOS图像芯片业务上。

到2020年,索尼的规模和业务线虽然大大减少了,但它的盈利能力却创下了新高——

净利润超过1万亿日元(约90亿美元),同比增长64%!

四大业务线:游戏、音乐、影视、电子产品,全部录得强劲的增长,让其市值重返1000亿美元的高位。

2012-2021年,索尼的股价涨幅高达15倍。

在2010年代,随着智能手机产业的兴起,日本的精密电子行业也迎来了新生。

不仅索尼的CMOS图像传感器迎来了大爆发,四大电子元器件龙头也获得了巨大的增长。

其中,村田制作所是电容器龙头。

一部高端智能手机要使用1000颗MLCC电容,一辆高端新能源车要使用8000颗MLCC电容,村田在该领域占据了全球 40%的份额。

在SAW滤波器、振动传感器和微型电池(氧化银)市场,村田的份额也高达50%、95%、40%。

京瓷是陶瓷电子龙头。

京瓷提供数百种陶瓷电子元件,这些元件被应用在手机、医疗器械、办公设备等各种产品上,几乎每种都是世界第一。

京瓷的创始人稻盛和夫,被称为日本四大“经营之圣”之一,和松下幸之助(松下)、盛田昭夫(索尼)、本田宗一郎(本田)齐名。

他倡导的“阿米巴经营模式”,注重激发员工的积极性,在东亚地区影响深远。

另外两家,TDK是磁性材料和消费锂电领域的双料巨头,太阳诱电则是定位超高端的 MLCC 和电感巨头,在全球电子元件行业同样有着重要地位。

————

第二个,光学设备和医疗行业。

日本的相机产业曾经是独一无二的王者,如今随着智能手机拍照功能的强大,已日趋没落。

但谁能想到,这些光学巨头们转身进入医疗器械行业,找到了新的桃花源。

佳能在2016年收购了东芝亏损的医疗业务,结合自身的光学技术,在CT、核磁共振、眼科影像诊断业务上已经是世界级大厂。

富士胶片也差不多,至今已在CT 、核磁共振、骨密度和近红外脑功能成像等领域闯出了名头。

奥林巴斯则是押注内窥镜业务,在全球内窥镜市场赢得了垄断性的地位。

2021年,奥林巴斯在全球软镜市场享有54%份额,硬镜市场享有17%份额,在中国内窥镜市场的份额高达70%。

2012-2022年,奥林巴斯的股价增长了12倍。

事实上,最近十几年,日本不仅医疗器械行业在兴起,制药行业也得到了蓬勃的发展。

2022年,日本四大医疗龙头中外制药、第一三共、武田制药、豪雅的市值均在400亿美元以上。

这些医疗龙头,大多是并购的好手。

豪雅(HOYA),早年靠人工晶体和镜片业务起家,2008年抄底相机企业宾得,在光学技术上进一步提升,从此成为日本医疗器械龙头。

中外制药,2002年通过和罗氏制药日本业务的合并,使得它既能在日本市场独家销售罗氏的产品,又能借助罗氏的全球销售网络实现产品大卖,因此具有独特的竞争优势。

2005年,它的爆款产品Actemra单抗注射剂问世,随后通过罗氏的渠道卖到了全球110多个国家。

武田制药,2018年重金收购爱尔兰罕见病巨头夏尔(Shire),以营收规模计算晋升至全球制药行业第9位。

武田制药在早年间只是一个小型药品批发商,后来通过收购工厂逐步发展成日本的维生素和抗生素巨头。

21世纪开始,这个原料药企业通过一笔接一笔的收购,快速壮大为日本制药龙头。

最重要的收购有三笔:

2008年的金融危机中,以88亿美元的价格抄底美国生物药企Millennium Pharma。

后者是一家肿瘤药研发企业,获批产品包括多发性骨髓瘤药物Velcade(硼替佐米)在内的四个产品。

这是一笔非常划算的买入,单单硼替佐米在2014年的销售额就超过了30亿美元,而且艾莎佐米也很快发展成为重磅药物。

2011年,武田以95亿美元的价格收购了北欧药企Nycomed,获得重磅药物泮托拉唑。

最后一笔大型收购,则是2018年对夏尔620亿美元的并购,这家公司以血液病药物见长。

20年来,武田在研发上的投入大约500亿美元,并购支出却高达880亿美元,并购出手有20多次,平均一年一次。

第一三共,由2005年三共制药对第一制药78.4亿美元的收购合并而成。

三年后的2008年,该公司又发起了对印度最大仿制药企Ranbaxy的并购,收购金额在40亿美元左右。

2012-2022年,第一三共的股价增长了10倍。

可以看到,以上发展迅速的日本四大医疗龙头,都是在2005年和2008年两次熊市中抓住机会抄底的大赢家。

过去半个世纪的日本医药市场,由于政策保护,使得日企倾向于通过代理进口药和Me-too仿创药来盈利,在创新药的发展上比较落后。

不过最近的20年,形势已经出现了很大的变化。

老龄化的本土市场持续增长,行业集中度的提升,使得日本药企有了更强的盈利能力;

政府的集采和放开贸易保护,又逼着这些药企龙头积极去投资研发、走向世界。

在全球医药市场的版图上,日本药企的身影正变得活跃起来。

————

第三个,半导体行业。

1980年代,日本半导体产业曾经极度辉煌,以NEC、东芝、日立、富士通、松下、三菱电机为代表的日企几乎垄断了全球的存储芯片行业。

但截至今天,日本的芯片制造业在韩国和美国对手的打击下,已烟消云散。

不过,日本仍然在上游的芯片材料、设备和某些垂直领域具有重要地位。

比如瑞萨科技,由日立和三菱电机的半导体业务在2003年合并而成,至今仍是世界十大芯片企业之一,在汽车MCU芯片市场上排名前三。

近年来最受瞩目的,则是信越化学和东京电子两大龙头。

信越化学是日本最大的化工企业,早年间只是一家普通的化肥厂,后来依靠不断迭代的研发改进,在生产工艺上的精益求精,一步步扩张业务。

从建筑材料PVC,到高科技的硅晶圆、光刻胶、光掩模,信越化学都做到了世界最大。

尤其是芯片材料业务,信越化学一直保持着技术和产能上的领先,可以轻易的卡中国和韩国的脖子。

过去30年,信越化学的股价成长非常稳健,很少大起大落。

其中2011-2021年间,涨幅在5倍左右。

东京电子是日本半导体设备龙头,也是世界第三大半导体设备提供商。

东京电子能够提供除了光刻机以外的所有半导体设备,其中在涂胶显影设备上全球份额高达90%,蚀刻机份额71%,涂布设备份额87%。

如此强大的统治力,使得其卡脖子能力比信越化学更胜一筹。

2011-2021年,东京电子的股价涨幅高达20倍,堪称惊人。

————

第四个,机械和工业设备行业。

过去的30年,日本的机械和重工业也出现了一定程度的衰落。

造船业基本被中韩挤出了国际市场,工程机械、高铁、发电设备等行业都被中国超越了。

不过,在全球制造业的自动化设备和精密零部件行业,日企不仅没有衰败,反而蒸蒸日上。

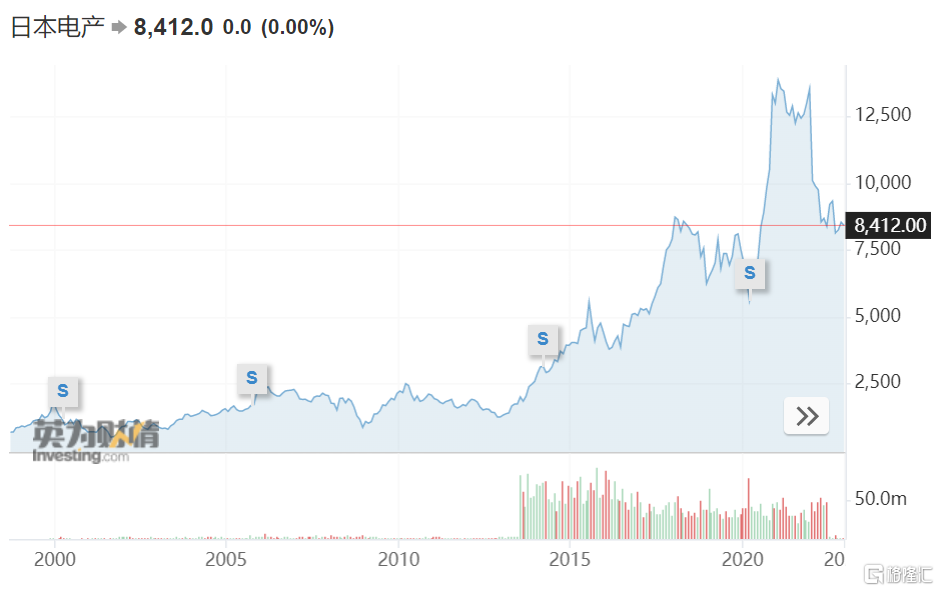

其中最受瞩目的是基恩士(机器视觉)、发那科(工业机器人)、日本电产(马达)、SMC(气动元件)四大龙头。

我们重点说说前面三家——

基恩士是日本最赚钱及利润率最高的企业,过去十年间净利率从29%持续提升至40%以上,平均净利率为36%,比苹果还要高13个百分点。

凭借着强大的盈利能力,基恩士的市值高达1600亿美元,其创始人滝崎武光也在2021年跃升为日本首富。

基恩士为何能如此赚钱?

这跟滝崎武光的人生经历和商业模式有重要关系。

滝崎武光没有读过大学,最高学历是高中,25岁开始创业。

由于缺乏技术,早期的创业过程极为艰难,先后经历了两次破产,一次是大客户的忽然取消订单,一次是1973年石油危机带来的需求萎缩导致库存积压。

直到第三次创业,公司发明了一款自动线材切割机,大受市场欢迎,才让公司活了下来。

这些成功和失败的经验,让滝崎武光制定了几个关键决策——

第一,研发是核心竞争力的来源,大部分的资金都投资在研发上。

基恩士要求公司每年新产品的营收要占到总营收的30%以上,其中70%以上的产品必须是世界首创。

为了达成这个目标,基恩士不惜开出业内最高的薪酬来抢人才。

在2020年,基恩士的员工平均年薪1839万日元(约合人民币120万元),为日本最高。

有了优秀人才的支持,创新产品自然源源不断,比如世界上第一个有数码聚焦功能的显微镜、第一个三维激光刻印机、第一个CMOS激光传感器、第一个高速二维码读取器等等。

第二,营销也很重要,但必须建立在差异化的体验上,为了提升客户满意度,放弃了经销模式,而采用直销模式。

滝崎武光认为:

“我们相信自己开发的产品就是本领域世界第一款高附加值产品,代理商根本不知道商品的整体优势,更不可能将这种信息准确地传递给客户。”

因此,在直销模式下,公司的业务员不仅是销售,还是客服,而且是市场调研专员。

不仅客户满意了,公司研发体系对客户需求的敏感度也大大提升。

第三,减少依赖大客户的风险,不做定制产品,只做标准化的通用产品。

在创业早期,曾经有一个大客户给出了非常高的订单量,基恩士却拒绝了这笔订单。

理由是:如果一个大客户的订单额占到公司营收的30%以上,那么将形成对单一客户的过度依赖。

为了长期的远大目标,短线的任何机会都值得放弃。

第四,减少库存积压的风险,只有20%的核心产品交由自有工厂生产,其余80%采用外包制造。

经历过两次破产,滝崎武光对企业拥有工厂的优势和劣势体会非常深刻。

他权衡利弊后认为,将生产外包出去,只保留研发设计和销售,会更有利于做强核心能力并轻装前进。

用如今的理论来说,就是只做微笑曲线的两端,只抓最具核心价值的部分。

在1970年代的日本制造业,这是一个绝对超前的策略。

第五,现金流非常重要,因此将业务集中在高毛利率产品上,及时放弃低毛利率产品。

1974年,基恩士研发了一款压力传感器,能够预防磨具的断裂,大受市场欢迎。

由于该产品的毛利率高达40%,而自动线材切割机的毛利率只有20%,因此几年后他就卖掉了切割机业务,将业务重心放到传感器上。

接下来的几十年,基恩士不断将资金押注在更高毛利率的传感器和机器视觉系统上,卖掉相对低端的业务线,资产越来越轻。

到2021年,基恩士在传感器和机器视觉行业的份额高达30%,几乎所有的制造业工厂都需要它的产品来实现自动化生产。

它的毛利率达到了惊人的80%,净利率40%。

2011-2021年,基恩士的股价涨幅高达17倍。

发那科是工业机器人龙头。

都知道日本的工业机器人产业厉害,占全球市场的半壁江山,其中发那科又是最大的龙头。

发那科不仅在工业机器人市场的份额最大,一家就占到了四分之一,利润率也是远超同行。

它的净利率在20%-25%之间,大幅度高于机器人四大龙头平均10%的水平。

秘密在于,它跟基恩士一样,采取了标准化和软件化的策略。

发那科的创始人稻叶清右卫门奉行两大信条:

第一,发那科不做定制型的个性化机器,而只生产通用型的标准机器。

这样才可以通过批量生产来降低成本。

第二,瞄准顶级的利益。工业机器人的核心价值不在硬件,而在软件端的数控系统。

发那科将研发的重心放在了数控系统上,由此占有了该领域50%的世界市场份额,以及日本75%的份额。

也因此,发那科被誉为是机器人界的微软,成为了该行业的最强大脑。

2009-2017年,公司股价涨幅高达5倍。

相比起前面两家日本核心资产,日本电产(Nidec)的利润率要屌丝得多。

它的主营业务是马达,2021年的毛利率仅有20%,净利率7%,普通得不能再普通。

但就是在如此平庸的生意上,创始人永守重信将4个人的小作坊发展成为了世界最大的马达企业,股价表现和市值均不逊色于发那科。

这又是如何做到的呢?

奥秘在于,他是日本最杰出的逆向投资大师。

1973年,永守重信在一个120平米的小民宅里开始了创业,这个时间点跟基恩士、发那科的创立时间几乎是同步的。

由于当时正处于石油危机中,需求萧条,寻找订单非常困难,永守重信被迫曲线救国,跑到美国去推销。

通过电话营销的方式,他在3M公司那里拿到了第一批电机订单,然后逐步在美国将营销渠道打开。

一个意外,让他成了日本企业中最早抓住美国计算机产业风口的人。

1980年代初,美国PC产业开始起飞,PC电脑需要用到硬盘,机械硬盘的核心零部件之一就是微型马达。

1983年,电产和刚创业几年的未来硬盘龙头希捷建立起业务关系,从此抓住了这个大风口扶摇直上,直至1987年上市。

如果说,早期的15年,日本电产只是一个时代的弄潮儿,有着运气的成分。

那么在接下来的30年,永守重信将会告诉你:

运气不会一直有,当风口停下来,能够帮你穿越牛熊,继续稳健增长的,只有逆向投资。

1990年代开始,日本经济盛极而衰,暴雷、崩盘、亏损、出局,不绝于耳。

作为日本第二代企业中的屌丝代表,以马达作为主业的电产同样面临着一系列的挑战——

马达的毛利率很薄,打价格战绝逼不是中韩的对手,未来怎么办?

硬盘马达的市场规模也不大,要不要多元化进入其它领域呢?

永守重信的思路是这样的:

第一,首先要保持专注,工厂可以迁移到东南亚和中国,但规模务必要保持第一,甚至远远抛离竞争对手。

通过规模效应来降低成本,可以有效抵御竞争。

第二,当一个业务的渗透率见顶,可以通过多元化来实现增长。

但前提是,新业务必须围绕着主业,形成协同效应。

对于电产而言,一个重要的准则是,所有的新业务都应该是围绕着“旋转的马达”来延伸的。

马达不仅可以应用在硬盘上,几乎所有电器中都需要用到,思路一打开,天地便无限。

第三,进入新业务的时候,早期缺乏规模优势,靠自我增长将很难,最好的办法就是通过并购来快速做大。

他将这种理念称为“向市场买时间”。

第四,绝不高价收购业绩良好的企业,好业绩=高价格,风险很大。

他的目标是那些陷入亏损泥潭的企业,买下后,经过日本电产的整合,妙手回春。

1989-2021年,33年的时间里,日本电产一共抄底收购了66家企业,平均每年两家,不断借助收购进入到新领域中。

我们看看其中一些关键的抄底:

1992年,日本股市下跌了三年,日经指数飞流直下,跌幅高达60%。

电产出现了早期投资史上最重要的一笔收购,希捷在日本的精密复合零部件部门。

希捷是电产的大客户,将希捷的亏损出售业务买下来,自然是为了进一步加强和希捷的关系,以分到更大的蛋糕,巩固硬盘马达行业第一的位置。

1998年,亚洲金融风暴,日经指数经历了6年的震荡后,再次进入谷底。

这年,电产一口气收购了5家企业,是1990年代最大规模的抄底行动,包括主营空调马达的芝浦电产,精密元件企业科宝电子等。

这一波抄底之后,电产的业务线开始大举向家电马达、工业马达领域扩展。

2003年,进入新世纪后第一场大熊市的底部,日经指数跌到了7603点,比2000年的高位下跌了63%。

这年,电产再次迎来了重量级的“蛇吞象”,买下万人规模的三协精机。

该公司创办于1946年,在工业机器人和自动化领域有着深厚积淀,并购后电产的营收规模增加了75%,并得以快速进入机器人马达市场。

由于买入位置精准,收购前亏损高达287亿日元的三协精机,第二年就实现了大翻身,盈利177亿日元。

2009-2012年,日经指数二次探底,在7000-1万点间震荡,相对2007年高位腰斩。

2009年,电产忍住没出手;

在接下来3年,却一口气收购了10家企业,其中6家发生在最后一年。

重要收购包括意大利ACC公司(家电马达)、三洋精密(三洋电机核心资产之一)、美国艾默生的电机与控制器业务、美国明斯特机床公司、意大利安萨尔多工业系统公司。

10个收购标的中,除了三洋精密是日本资产,其余9个都是海外资产。

很明显,日本电产的目光已经超越了本土,开始对全球马达资产进行新一轮的整合。

并且,押注的重点也越来越转向工业自动化行业。

在接下来的2010年代,电产又陆陆续续买了近10家机床、减速器、机器人零部件公司。

其中2021年收购的三菱重工机床业务,是其最重要的一笔买入,该公司在制造汽车齿轮的机床上拥有60%的份额,历史已有130多年。

虽然技术实力强悍,但三菱重工近年来备受疫情打击,燃气轮机、飞机、机床业务均亏损重重,不得不甩卖资产拯救现金流。

因此收购金额仅仅300亿日元,约2亿美元,便宜得睡觉都要笑醒。

正是在这一系列的抄底之后,电产在工业自动化板块的营收迅速上升到四分之一左右。

不过,电产对工业自动化行业的押注,不仅仅着眼于这个行业的利润。

它更看重的,是新能源车行业的巨大前景。

自从2014年完成对本田艾莱希斯的收购,获得防抱死ABS、助力转向EPS、车身稳定VSA等技术,以及车载电机和逆变器等一系列业务,电产对汽车行业的押注就不断加重。

接下来的6年,电产又收购了包括欧姆龙汽车电子业务在内的一系列资产,将汽车马达和车载业务的营收上升到四分之一左右。

今天,作为世界马达龙头,电产的马达广泛应用在电脑、手机、家电、工业设备、机器人、相机快门、汽车变速器等方方面面。

并且大多数都享有垄断份额,比如硬盘驱动马达80%,ATM马达80%,DVD马达60%,家电及摄像机风扇马达45%,液晶面板搬运机器人马达70%。

在汽车领域,电产的马达应用在从汽车天窗、方向盘助力、座椅调节、变速器的驱动马达,到激光雷达、毫米波雷达、ECU、ABS、ADAS、平板显示屏等各个地方。

电产的车载马达业务,在全球市场份额高达50%左右。

不仅宝马、奔驰、保时捷全部都应用电产的马达,中国的蔚来、理想、埃安等也全部是电产的客户。

电产在车载马达市场上能享有如此垄断力,关键正是它在工业自动化行业的全面布局,让它的产品极致精密、稳定、产能充足。

不管日本的汽车产业是否会衰落,电产已经制定了雄心勃勃的汽车事业目标:

到2030年,车载业务的占比要从25%进一步上升到50%!

为了实现这个目标,70多岁的永守重信仍然每天工作16个小时,不吸烟,不喝酒、没有夜生活,一年365天都奋斗在工作岗位上。

他的人生和事业,本身就像一个永不停歇的马达。

日本电产的股价也在过去的30年中稳健上升,2012-2021年,股价涨幅高达10倍。

————

日本的汽车产业会衰落到什么程度,仍然充满着未知。

但君临认为,就像家电、芯片、机械的各个领域一样,日企中同样会有一批核心零部件公司成长起来。

另一个可以参考的行业是自行车。

2020-2022年的疫情中,自行车的需求出现了爆发式的增长,这个行业的前景也受到了广泛关注。

有趣的是,这个行业市值最大的企业并不是自行车销量第一的捷安特。

而是日本一个生产自行车变速器的企业:禧玛诺。

这家默默无闻的公司,基本垄断了全球自行车的变速器市场,2021年毛利率42%,净利率23%,市值200亿美元。

这一家公司的盈利能力,就比中国60万家自行车企业加起来都多。

2011-2021年,禧玛诺的股价涨幅高达9倍。

你看,随着一批二战前成立的日本产业龙头纷纷老去,另一批诞生于1970年代的新生代龙头冉冉升起,日本的产业结构正脱胎换骨般迎来新生。

跟传统龙头的业务庞杂、财阀式经营不一样,新生代龙头普遍以专业化见长,力求在自身擅长的领域不断强化规模,做到垄断地位。

因此它们的利润率普遍更高、护城河普遍更深,不仅无惧中韩企业的竞争,更能在中国市场上找到自己的差异化价值点,乘风破浪。

2022年,就在大家普遍看衰日本制造业,日元受俄乌战争影响加速贬值的大环境下,股神巴菲特忽然出手买入日本的五大商社股票。

毫无疑问,就像李嘉诚在2015年英国脱欧时,重金押注英国一样。

巴菲特也在押注日本的国运反转。