随着中国汽车产业的迅速崛起,日本汽车制造商和媒体都开始反思自己的“掉队”:一方面,由于过去在混合动力汽车上的成功,使得日本大型车企对于纯电动车的态度相对保守;另一方面,日本国内消费者心态以及基础设施建设滞后等问题也在一定程度上制约了行业发展。

解决问题的办法也随之浮出水面——到中国去。

在智能驾驶领域,日企开始直接来到中国设立研发中心,或与当地科技公司结成战略联盟。广汽丰田、东风日产等车企也直接采用了中国的自动驾驶供应商。

对于日本车企来说,这不仅仅是放低身段,更需要主动破除本土极端封闭的供应链体系,其决心之大可见一斑,也从侧面证明了中国新能源汽车发展路径的正确。中日汽车产业正迎来新一轮互利合作,只不过与历史相比,双方姿态已经有了巨大改变。

(作者 王淅)

12月8日,广汽丰田最新的纯电车型铂智3X开启预售。这款搭载了激光雷达和高阶智驾功能的车型,给出的价格指引是“10万元级”——即使与价格战打得天昏地暗的国产新势力相比,这个价格也相当有竞争力。

尤其是在丰田前两款纯电车型在华销量惨淡,性价比和智能驾驶功能被“群嘲”的背景下,这样的转变令人印象深刻。

丰田电动汽车的快速进步,显然离不开对中国技术的深度吸收。在智能驾驶方面,其新款车型直接采用了中国头部自动驾驶企业Momenta的方案,做到了中国车企也很难做到的10万级别配备激光雷达。

更有趣的是,就在不久前的广州车展上,东风日产也宣布将在新款车型上搭载Momenta高阶智驾方案。两家车企选择了同样的核心供应商,这对中国人来说看似平常,对日本车企而言却非常罕见。在日本本土,车企与供应商的关系一向以封闭著称。

当人们越来越多地谈论中国汽车产业的技术输出之余,我们还可以看到,日系车企在经营模式和研发布局上也在急剧向“中国式创新”看齐。

日本汽车产业紧盯中国

日本作为一个汽车制造大国,近年来高度关注自动驾驶在中国的发展。体现在媒体中,就是行业动态报道几乎和中国同步。

百度在2024年11月21日发布了业绩报告后,当天晚上,日本经济新闻就在电子版里予以了报道,特别提及了百度的自动驾驶利用率同比增长了20%,达到了98万8000次。在日经的介绍中,百度更像一家汽车技术公司,在“EV车和自动驾驶领域”,百度的技术能力超越了日本企业,在电动汽车领域排名世界第14位,介于丰田(第12位)和本田(第16位)之间,尤其是,百度已经实现了4级自动驾驶。实际上,日经在油管的官方账号里,还上传了在北京体验百度无人出租车的视频,日经中国的负责人称,“比人驾驶的汽车更有安全感”。

日本经济新闻简称“日经”,是日本最权威的经济类媒体,销售额居日本新闻报纸第一,电子版付费会员超过256万,读者绝大多数是日本大企业高管,因此日经的报道,也反映了日本企业的关注焦点。而在Jetro(日本贸易振兴机构)的一份公开调查报告中,也提及了丰田和腾讯的合作(2024年4月)、日产与百度的合作、本田与华为的合作等。

其实,不仅是百度、腾讯、华为等大公司,日本主流媒体和日本的调查咨询机构关注了几乎所有中国的自动驾驶企业,对于中日之间的合作,也会随时报道。

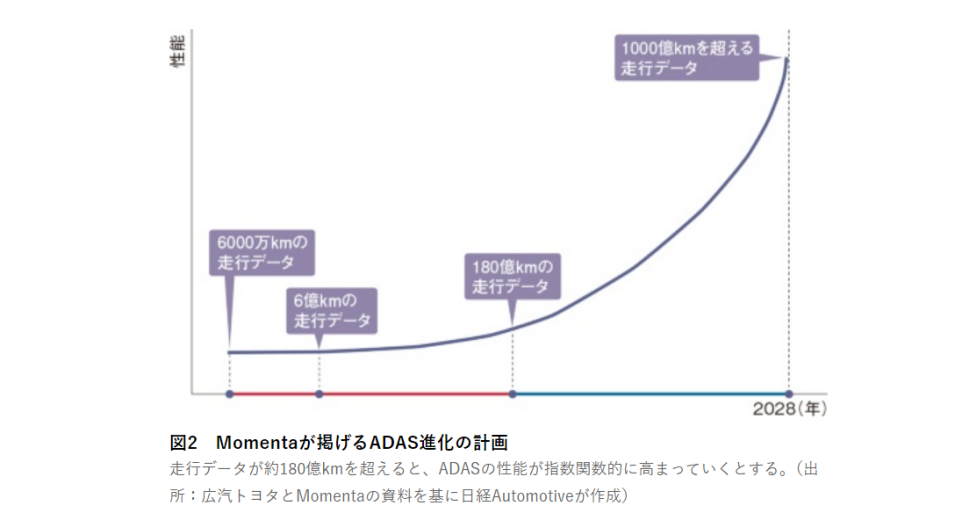

同样在2024年11月,日经旗下的“日经XTECH”在付费版报道了丰田广汽和中国独角兽企业Momenta的合作,介绍广汽丰田即将在2025年推出的铂智3X,在这款紧凑级纯电SUV上,搭载了与Momenta联合开发的智能驾驶辅助系统,特点是采用无图智驾,使用激光雷达、广角单镜头摄像头和一台毫米波雷达作为前向监控传感器,广汽丰田宣传其硬件“优于特斯拉的FSD”,但定价不超过20万人民币(12月8日开启预售后的宣传口径则是10万元级)。日经认为,丰田此举是为了在中国市场对抗和特斯拉、小鹏的竞争。

日经引用了Momenta的技术展望

Momenta是一家总部位于苏州市相城区的科创企业,成立于2016年,其创始人兼CEO曹旭东毕业于清华大学,该公司平均年龄只有28岁,是一家年轻的科创公司。在这篇报道里,日经也介绍了Momenta早在2020年就开始了和丰田的合作,除此而外,日产、通用汽车(GM)、梅赛德斯-奔驰、博世、中国上汽集团(SAIC)、BYD等也是Momenta的主要合作方。

除了和丰田的合作,在2024年11月的广州车展上,Momenta宣布了和日产全新车型N7的合作。据报道,该车架构完全在中国进行研发,使用Momenta的高阶智驾方案,在座舱部分则对标国内一线新能源车企,使用高通骁龙8295的芯片,除基于“端到端”大模型打造的高速领航NOA、全场景泊车功能外,东风日产N7还将搭载“城市记忆领航NOA”功能,保证全国都能丝滑驾驶。

改变了日本汽车供应系统的科技企业

在日本汽车圈,长期以来主机厂和一级、二级供应商之间存在着封闭的绑定关系,供应商会认准服务一家主机厂,要么是丰田,要么是日产,要么是本田。一级、二级供应商又拥有从属关系强烈的三级、四级供应商,自上而下,形成特有的金字塔形供应链,顶端是主机厂,拥有绝对话语权,越往下话语权越弱。然而,在智能车联网领域,作为供应商的Momenta却能左右逢源,同时服务丰田、日产等。

的确,主机厂和科技企业之间更像伙伴关系,为了提高创新速度,除了技术合作,日本主机厂也向中国科技公司提供战略投资。

早在2018年11月,雷诺、日产和三菱汽车共同成立的开放式创新投资基金Alliance Ventures宣布,向总部位于广州的文远智行投资3000万美元,收购该公司6%的股份。文远智行是中国第一家、全球第二家获得官方牌照在公共道路上测试的智能驾驶科技公司。

丰田也投资了中国科技公司,包括Momenta,还有被称为“中国版Waymo”的小马智行(Pony AI)。自2019年以来,这两家公司一直在合作开发自动驾驶技术,2020年,小马智行获得了丰田4亿美元的投资,并于2024年4月共同成立了合资企业“骓丰智能科技”,总投资额超过10亿元人民币,小马占总投资的50%,共同开发纯电汽车“bZ4X”。根据公告,汽车的主体将在广汽丰田工厂生产,在小马智行的自动驾驶出租车网络平台“小马智行+(PonyPilot+)”上运营,目前,双方共同开发的无人驾驶出租车bZ4X已在深圳的道路上运行,下一步是实现2025年量产的目标。顺便,小马智行目前有300多辆无人自动驾驶出租车在深圳、上海、北京和广州运营,总行驶里程超过300万公里。

2024年10月25日,文远知行正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市;2024年11月27日,小马智行紧随其后也在纳斯达克上市;而上文提到的Momenta公司正在准备纳斯达克上市,预计不久后就可如愿敲钟。中国科技公司在国际资本市场上获得的高度认可,也迥异于传统的日系汽车供应商。

日经引用了小马智行的报道图片

在日经2024年11月出版的【今后日本的论点 日经大预测2025】当中,把智能驾驶领域中的科技企业,称为0.5级供应商(下图),意思是和汽车零部件供应商与主机厂之间的从属关系不同,科技企业和主机厂是对等关系,拥有传统供应商不具备的AI或数字化技术,在汽车的中枢系统发挥作用实现驾驶的智能化。换言之,闯入汽车领域的中国智驾科技企业,动摇了日本汽车供应系统近100年的上下级关系,打破了主机厂一统天下的金字塔局面。

事实上,即使放在全球范围内,中国大量自动驾驶独角兽的涌现也不同寻常。一度声名显赫的以色列科技企业Mobileye曾经占据了高阶智驾70%的市场份额,但由于方案过于封闭,逐渐无法满足主机厂的需求。而除了特斯拉以外,主机厂自研智驾也并没有太多成功案例。

中国自动驾驶供应商却以更加灵活和开放的合作模式,既帮助主机厂以更低成本实现高阶智驾,也为自身赢得了相对传统供应商更加平等的地位,甚至华为等企业能够以供应商身份去深度定义整车,成为全球汽车产业重要的革新者。

日本车企也在利用中国的创新环境

除了和科技公司合作,日本汽车企业也积极利用中国的发展政策和道路环境,积累在智能驾驶领域的经验。其中,最激进的要数日产。

2022年11月,日产集团宣布在苏州市相城区成立了日产出行服务有限公司,2023年3月,正式启动面向普通市民的自动驾驶服务,目标是2025年实现商用化,车上搭载的就是文远知行的产品。日产高层解释,把新公司总能部设在苏州相城区,一个重要原因是因为自2016年起,相城区就开始推进智能车联网发展,探索“车路云一体化”。到目前为止,相城区已累计建成智能网联道路超251公里,道路上有高线束激光雷达、毫米波雷达等上千个感知设备,构建了多融合全息感知智慧路口,能够让车辆达到厘米级的感知精度,并拥有有大量5G基站及相关设备。另外,相城已集聚智能车联网相关企业超350家,超600辆智能网联汽车上路通行。

图片来源:Car Watch

相城区完备的智能车联网生态圈,也吸引来了迫切需要转型的日本汽车供应商。处于金字塔顶端的日本主机厂由于在中国市场份额下滑明显,迫于形势变化,供应端的日企开始了智能化转型。比如,住友橡胶中国有限公司,即Dunlop(邓禄普)橡胶轮胎的生产商,通过摸索,开发出“Sensing Core”传感技术,即是把行驶中车轮的速度信息、轮胎负荷、轮胎磨损状况以及路面状况检测等等传输到云端,然后以“路面湿滑度地图”等形式提供给自动驾驶运营方,再传递给行驶的车辆,帮助车辆自动规避路面危险。2023年6月,日经也报道了该公司的创新。

日经引用了住友橡胶(中国)有限公司的说明资料

2024年12月初,日中经济协会20多家日企考察中国智能驾驶市场,除了上海、武汉,特别到访了苏州相城区,了解日企在这里如何通过与中方合作转型。Jetro在近期的报告中也指出,日本企业在2023年之后加快了与中方的合作,由此强化针对中国市场的技术研发,原话是:“日本企业正在拼命追赶”。个中原因,既有中国汽车市场规模对于日企的重要性,也有日企在EV、智能车联网技术上处于被动的紧迫感。

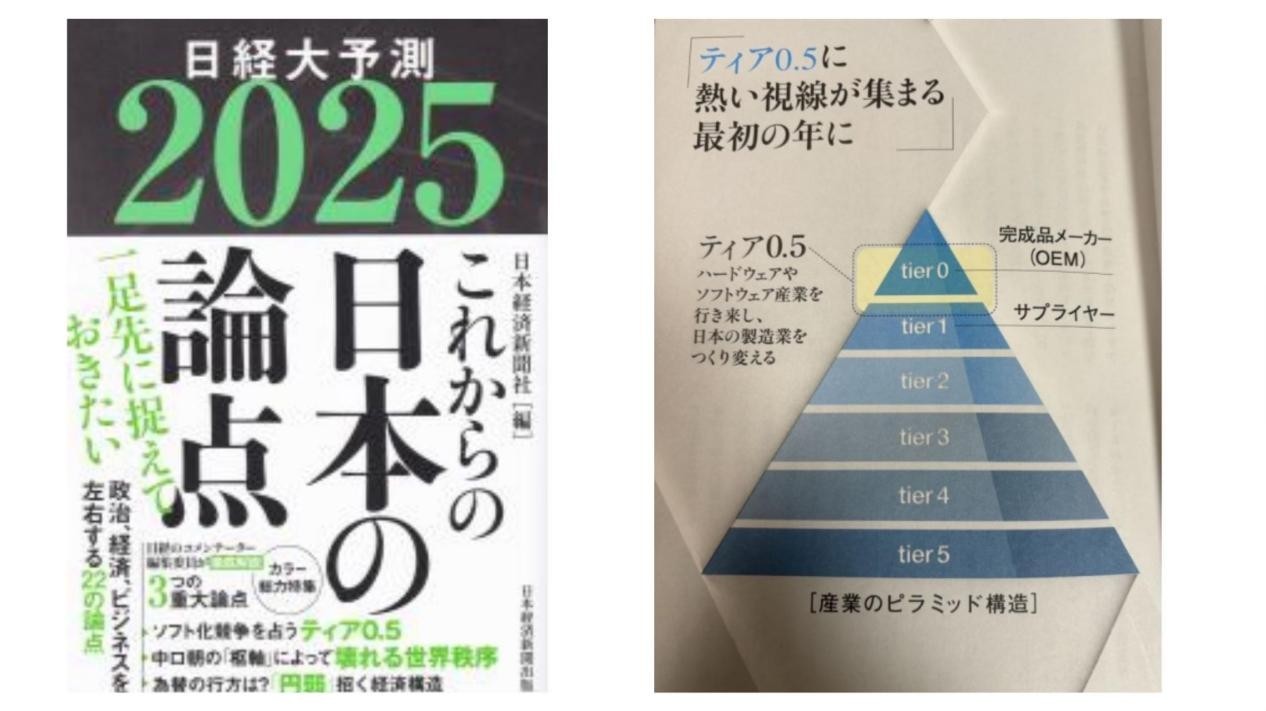

最具代表性的是丰田。2023年7月末,丰田集团宣布,他们在中国最大的研发基地“丰田汽车工程及制造(中国)有限公司”将于8月1日更名为“丰田(中国)投资有限公司智能电动出行研发中心(简称“IEM by TOYOTA”)”,中国三个研发基地的工程师也将被分配到新公司,以强化各类电动汽车(BEV、PHEV、HEV、FCEV)的本地化开发,为中国用户提供更好的体验,从而提高竞争力。

中国事业部总经理上田达郎表示:“中国市场正以前所未有的速度发展。为了在中国市场生存,丰田正在努力改变工作和思维方式,通过以丰田IEM为核心的本地化开发,我们将挑战开发和提供有竞争力的产品,以迅速满足中国客户的需求。此外,我们不仅将在中国,还将在全球范围内分享我们在中国的开发成果和学习经验。”

丰田(中国)投资有限公司智能电动出行研发中心大楼

日本车企为何在智能车联网落后?

以CASE(*)为特点的智能车联网,被丰田掌门人丰田章男称为“百年一遇的大变革”。那么,强大的日本车企在这个领域为何落后了呢?

其实,从研发时间和专利数量来看,日企主机厂远胜过中美两国。截至2021年10月,丰田保有的自动驾驶专利为世界第一,而早在2003年,丰田就开始了智能驾驶的研究。日本政府层面也在2015年出台了政策,2018年,日本内阁秘书处发布了《自动驾驶相关系统开发纲要》,迄今为止也在日本国内多地开展了测试。

实际上,日本比中国更需要智能车联网技术。东京大学教授、担任该校移动创新连携机构负责人的须田义大等指出,智能车联网能有效解决日本社会深度老龄化带来的驾驶员不足(尤其是物流行业)、偏远城市城市空洞化等问题。

而遗憾的是,在智能驾驶领域,日本落后于中美欧,已是不争的事实。2023年10月17日,当时担任日本数字经济大臣的河野太郎表示,日本在自动驾驶技术的引进方面落后于其他发达国家,日本汽车行业“在技术创新浪潮中的落后是非常严重的”。

追根溯源,日本车企由于在EV领域滞后,一步落后,步步落后,技术上无法内生出智能车联网技术。早在2018年,日本法政大学大学院政策创造研究科教授、著名行为经济学学者真壁昭夫即指出,日本汽车行业和社会舆论对EV的怀疑态度,导致了决策的迟缓。而其背后更深刻的原因,是丰田等在混合动力(HV)领域深耕多年,赢得了丰厚收益,普锐斯、雷克萨斯在销售上取得巨大成功,成为贡献卓越的现金牛,导致丰田在推动EV上顾左右而言他。在近期的一次采访中,野村综合研究所的日本专家称此现象为,“‘成功’的复仇”,即过去的成功经验反而成了未来决策的绊脚石。

除了日本车企受困于过往经验的束缚,陷入“创新者的窘境”,日本消费者的消极态度以及基础设施落后,也拖了日本的后腿。

2023年4月期间,日本IBM做了一项电动车市场导入的调查,覆盖了9个国家的行业高管1501人,和7个国家的消费者1万2663人。在询问消费者是否会在未来3年内购买电动车时,表示有意愿购买的平均达到了50%,其中,中国和印度的比例超过了80%,然而,日本有意愿购买的比例仅为9%。他们分析原因,一是混动车(HV)在日本普及率很高,此外,“公共充电桩数量不足”和“家庭充电设施安装困难”,成为了主要的障碍,在这次调查中,只有11%的行业高管预测,日本的充电设施将在2030年之前到位。另外,根据日本经济产业省统计,日本目前有超过22万辆电动汽车,然而,充电设施只有约3万基,缺口巨大。

即便在日本国内已经展开的自动驾驶测试,也有日本专家对其有效性表示了怀疑。

日本是几乎都是使用巴士,而中美两国等一开始就投入了出租车测试。巴士的行驶路线固定,路况相对简单可控,可投入的车辆也有限,有些测试区域比如机场本身是封闭环境,日本甚至使用了磁性诱导带来引导巴士,日本专家苦笑,这很难在非封闭的公路环境中复制。与此相对,出租车行驶范围广,实际路况复杂,基于用车需求投入的车辆也多,不确定因素高出一个了级别。然而,正因为如此,技术企业可以在更短时间内收集到大量的行驶数据,通过AI的深度学习解决自动驾驶的“长尾问题(*2)”,以加快技术的完善。

日本之所以使用巴士,根本在于体制。关于自动驾驶测试,是由经产省和国土交通省等中央政府负责政策制定,以及发放用于测试的补助金,但发放的对象都是地方政府,而地方政府关注的是公共交通,出租车通常不在其管理范围内。

其次,技术创新前期都需要大量的资本投入,智能车联网是典型的资金密集型、人才密集型、技术密集型行业,其中,“人”和“钱”是维持发展的根本。

关于人才,IT人才短缺一直是日本推进数字化的硬伤,到了2025年人才短缺问题将变得更加严重,面临着所谓“2025年数字断崖”问题。根据日本经产省统计,2020年左右IT人才缺口的30万,到2030年时,将扩大到45万至80万人,比实际需要缺少40%。经产省警告,日本若不克服这一危机,从2025年起,其GDP将每年比预期低12万亿日元。

至于资金,对于科技创新好比能源之于汽车,然而,日本的民间风头仍然不活跃,初创企业获取研发资金有限。 比如,成立于2015年的日本科技企业Tier IV是开源自动驾驶(AD)技术的世界先驱,目前获得了数百亿日元的投资,但和中美企业动辄数十亿美元的募资规模相比,实在是小巫见大巫。

再比如,智能车联网的“车路运”模式,非常需要地方政府的大力支持和投入,而在日本很难做到。有个例子,丰田斥巨资,并使用自有土地,将其打造的智能车车联网+智慧城市的“织城(woven city)”项目落在了静冈县裾野市,但遭到了新任裾野市长的反对,理由是迟迟看不到项目转化带来的收益,并在2023年9月单方面宣布,裾野市决定退出该项目。这种只关心自己任期打安全牌的做法,和技术创新需要承担风险的企业家精神,自然是背道而驰。

展望未来中日合作

笔者在和日本政经界人士交流中,总结出了中国在创新上的几个特点,在智能车联网领域,这些特点也体现得非常充分:

1. 中国敢于创新的企业家精神仍然旺盛;

2. 地方政府的大力政策支持,敢于拿出真金白银投入基建和科技项目;

3. 人才红利,中国每年大学理工科的毕业生数量超过500万人,是日本的5倍;

4. 社会对于创新较为宽容,有较高的容错态度;

5. 中国的用户更勇于尝试新科技产品。

2024年4月,在苏州市相城区召开的与驻上海日本总领事馆合作的研讨会上,野村综研的专家以【全球价值链中日合作路径分析】为标题,提出了“中日双方应利用全球价值链的互补性,共同打造下一代创新模式。”,提到日企的特点例如高精密仪器(传感器)的制造经验、尖端材料的研发优势,机电一体汽车轻量化的制造技术、强调安全性和可靠性的持续创新等,和中国企业正好形成互补,双方合作,定能在全球市场打造出新的汽车产业链。

的确,尽管中国科技企业在智能车联网领域取得了显著进步,要更上一层楼,就应该地认识到,中日之间更多的是秉持各自的优势展开合作,而不是零和博弈;日本主机厂在传统汽车领域的优势,也仍然值得中国企业学习。随着日本访华免签政策放开,更多的日本经济界人士将不再依赖日经等媒体的二手信息,而是亲自到中国来感受和交流。也期待,中日企业在探索协同创新上能擦出更多的火花!

作者介绍:王淅,日本中小企业诊断士,日刊经济栏目专栏作者,旅居日本多年,曾在Jetro上海担任常驻顾问。

*1 CASE:连接、自动驾驶、共享和服务、电气的首字母缩写

*2 长尾问题:是指自动驾驶中发生概率较低但影响安全驾驶的可能场景)

参考资料:

なぜ日本の“自动运転”は遅れているのか(President Online 2019年5月24日)

“日本はEVで出遅れた”は本当か? 自动车业界干部と消费者の声から探るEV市场のいまとこれから(Revision 2024年4月27日)

EVシフト、日本は出遅れ? “后出しジャンケンでは间に合わない”-识者に闻く【news深掘り】(JIJI.COM 2023年3月23日)

27カ国中最下位…日本がIT人材足りない根本理由(东洋経済オンライン2023年5月2日)

トヨタ自动车、中国市场での竞争力强化に向け、知能化・电动化の现地开発を加速(トヨタ公式サイト 2023年07月31日)

日本の自动运転“なんちゃってレベル4”で出遅れ鲜明 下山哲平の现状解说(2023年10月10日)

【解说】“日本车は负けた”…“遅れ”取り戻せる? 2024年、日本のEVの展望は(日テレNews 2024年1月7日)

グローバルバリューチェーンにおける 日中协力の経路分析(野村総研(上海)咨询有限公司 2024年4月 )

中国EV・车载电池企业のグローバル戦略全方位输出戦略を取る中国企业(Jetro 2024年12月12日)