文|砺石商业评论

中国著名企业家,海尔集团创始人张瑞敏曾说过一句在商业界流传甚广的话,“没有成功的企业,只有时代的企业”。意思是说,一家企业不会永远成功,其成功只是因为抓住了某个时代的机遇。其启示企业,不能停留在历史的功劳薄上,而是要随着时代变迁而持续进化。

这是因为,不同的时代有明显不同的技术趋势、用户需求与产业竞争格局。企业在上个时代,基于当时的技术趋、用户需求与产业格局而取得成功,但到了下一个时代,这些要素便已经完全发生变化,之前企业积累的领先优势便不复存在。

这个观点在日本的家电行业体现的极为明显。在上个世纪,以索尼、松下、东芝与夏普为代表的日本家电产业风靡全球,但在进入21世纪后,随着中国家电产业的崛起,上述企业的家电业务都逐渐陷入困境。

就在前不久,日本松下集团的一纸公告引发广泛关注。公告称,松下将解散松下电器,转变为事业公司。在该公告背后,是松下集团旗下电器业务战略重要性的进一步降级。

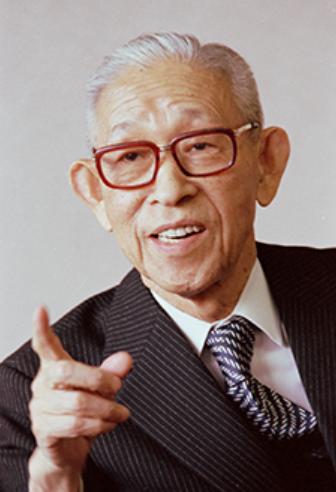

虽然当下的松下已经风光不再,当在上个世纪它曾是全球商业界的最佳典范,其创始人松下幸之助也被誉为“经营之圣”。在1989年松下幸之助离世时,松下的营收高达到6万亿日元,是当时全球规模最大的世界级企业之一。其成长过程中的商业智慧,值得人们长期铭记。

咬牙坚持

1894年11月27日,松下幸之助出生于日本和歌山县海草郡和佐村。因为村子里有一棵遮天蔽日的千年松树,所以“松下”成为他们的姓氏。

松下幸之助是最小的孩子,有7个哥哥姐姐。作为村里的小地主,他本该有富裕优渥的童年,然而父亲做大米生意失败,却让他们失去了祖屋和良田。

他们背井离乡,依靠做木屐艰难度日。母亲再也没有办法背着他在河边赏景唱歌了,她每天忙着做零工贴补家用。

父亲生意的再次失败,将家中的哥哥姐姐逐一从学堂“送”进了工厂,他的大哥大姐还在流感中不幸丧生。松下幸之助急迫地想靠知识改变命运,但父亲还是把9岁上四年级的他“劝”离了课堂。

父亲让他从学徒开始,并叮嘱他“将来要以商立身”。除了接过父亲的使命,松下幸之助没有选择。

他离家到大阪在一家火盆店做了3个月学徒,然后在一家自行车车行当了6年学徒。松下幸之助努力学着待人接物,他总会爽快地放下手头的工作,一路小跑去街角帮客人买烟。

1909年,大阪开始铺设电车轨道,轰轰烈烈的时代大潮,正在将他从这里推开。

在电力带来的巨大震撼中,他站在了大阪电灯公司的主管面前。

看着矮小瘦弱,衣着又破又脏的他,主管婉拒:“我们暂时不缺人,一个月以后再说吧。”谁料,一个月之后松下幸之助又来了。负责人只能推脱说有事,过几天再说。隔了几天,他又来了……

反复多次,主管只好说出了真话:“你这么脏是进不了我们公司的。”于是松下幸之助借钱买了一身整齐的衣服,再次出现。负责人看他如此实在,只好告诉他:“关于电器方面的知识,你知道的太少了,我们不能要你。”

两个月后,他再次出现:“我已经学会了不少有关电器方面的知识,您看我哪方面还有差距,我一项项弥补。”主管被他的耐心和韧性深深的震撼了!

在强者的眼里,失败不是一次挫折,而是离成功更近了一步。松下幸之助成功跨出了人生中极为重要的一大步。

1910年,他转行到了大阪电灯(之后的关西电力),成了一名配线工,给大楼装电线安电灯。由于勤奋努力,他第二年就晋升为工程负责人。

近7年,小到住宅、店铺,大到剧场和大型工厂,几乎所有的工程他都参与了,还承接过大阪新世界通天阁的工程。每天跟电路打交道的他,已经成为一个行家。

看到电灯插座的痛点,他果断改良了设计。谁料领导却对他的产品嗤之以鼻,但松下幸之助明白,这个产品一定有市场。

看准了机会,松下幸之助果断辞职。

拿着所有的补偿金,加上全家的积蓄,松下幸之助有100日元,跟朋友又借了些钱,凑了200日元。他和妻子住在一间3平方米的小房间,将稍大的6平米的房间改装成车间,再从乡下找来刚小学毕业的妻子的弟弟,三人小作坊开工了。

他生产出了第一批新型灯口。但这款全新的产品却无人问津。四个月的心血,只卖了10日元。松下幸之助只能一趟趟地把自己和妻子的衣物送进当铺。

绝境之处,一个订单却从天而降。

有人要跟他订电扇底盘。一台压型机、一只煮锅,如此简陋的设备,幸之助却赶在新年前,交付了1000只精美的电扇底盘,并赚到了人生的第一桶金——80日元。

一次散步,听到一对姐弟争着用灯,幸之助灵机一动发明了双向灯口。一个叫吉田的批发商看中了这个产品,直接拍出3000日元保证金,要求包销双向灯口。幸之助拿着这笔钱开始扩大生产。

1918年,精神抖擞的他在大开町844号的门牌前挂起了“松下电气具制作所”的招牌,他的生意终于立住了。

峰回路转

谁料春风得意之时,厂家却紧急撤回了合同,因为东京一家大厂开始生产该产品,引起了价格的跳水。

本又是一次灭顶之灾,但拥有“强者思维”的幸之助却不以为然。他从这句话嗅出了一个诱人的市场——东京,以及一条成功的秘籍——便宜。

他先用很低的价格购入了大量废弃灯泡,用它们的金属盖作为原料生产,他的产品价格一下子低出30%。幸之助在大阪找到了更大的批发商,并且把自己的产品送进了东京。

彼时一战刚刚结束,经济分外萧条,他的便宜灯口适销对路。作为一个街道小厂,他们不但顽强地活了下来,还耗资7000多日元,修建了230平方米的厂房。

随后幸之助遇到了一个让他悲喜交加的订单。

彼时,一个自行车灯的订单无人敢接,幸之助却认定有利可图。当时自行车用的蜡烛或者气灯,既不方便又不经济,电灯正是好选择。

谁料生产线完成,第一月2000个车灯下线,买家却跑单了。车灯仍在源源不断地出产,幸之助再次遇到“灭顶之灾”。

强者从不抱怨,而是找机会。

“产品没问题,不过是没了经销商,那就自己卖!”他招聘了三位推销员。他让三个人确信电灯的优越性,并鼓励他们相信自己,他指导销售人员每天给自行车店送几盏车灯,并把它们点亮。

“你已经20岁了,这个年龄在古代已是武士到阵前取回敌方大将首级的年龄了。你一定可以胜任这个职位!”他相信每一个员工,深刻地践行“用人不疑”,还鼓励员工相信自己。

很快车灯就培养出了市场,让幸之助转危为机,订单接踵而来。

幸之助被奉为“行业神话”的管理能力,慢慢开始展现。

1922年,幸之助发现年末大扫除,没有人愿意打扫厕所,员工还有微妙的对立情绪。他果断钻进厕所,作为工厂的主人他必须作出表率,经营者不仅依靠权威,还要以身作则。

在他的鼓舞下,雇佣关系变成了平等的关系,紧张的劳资关系也一扫而空。这些细节的积累给此后松下的繁荣、组织改革和“玻璃式”透明经营奠定了基础。

1927年,松下开始生产电熨斗,在冉冉崛起的家电领域信马由缰。

好景不长,1929年,经济危机让销售减半,仓库货品堆积如山。病床上的幸之助却发出指示:“生产减半,员工不能解雇。上半天班,但全额发工资。”备受鼓舞的员工们放弃休息日,全员销售货品,让公司成功渡过危机。

“齐勇若一”的员工共同体,是松下电器坚强的后盾,“上下同欲则胜”。这一年,幸之助制定了公司组织纲领和员工信条,他的人生目标也逐渐清晰起来。

1932年,他幡然醒悟:“生产者的使命,就是要把生活物资变成如自来水一般的无限丰富”,这样才能让日本真正的富裕繁荣起来。作为产业人,他欣喜若狂地找到了“真正使命”,他将这一年定义为“创业命之元年”。

幸之助对亨利·福特极其敬仰,他非常重视生产效率和产品质量,他认为如果消费者没有他们的产品,一定是松下的疏忽。

次年,他在日本首次推行事业部制度,让每一个事业部为自主责任经营,为大规模生产奠定了组织基础。

但命运并没想让幸之助安稳地做一个企业家。

再转

1943年,在穷途末路的日本军方要求下,松下成立造船公司。10月,成立松下飞机制造公司。

随后日本战败,幸之助被定位财阀,资产冻结,被开除公职。

彼时,日本的各大工会都在质问经营者的战争责任,社会对这些财阀的敌视空前激烈,竭力呼喊开除经营者。

松下的工会也掀起了轰轰烈烈的游行运动,但意外的是,他们的诉求是——解除“开除幸之助”决定。幸之助因为其平等和深入人心的管理,竟然将自己从生命的谷底再次捞起。

这在当时完全没有先例。

幸之助常说:“松下生产人,顺便生产电器。”他改变过去按工龄和学历付酬的旧工资制,采用按照工作能力确定报酬的新工资制,并不断提高职工的工资收入。公司设立员工“35岁能够有自己的房子”的住房制度。

1951年,恢复工作的幸之助第一次访美,这一年松下推出洗衣机。次年,想要生产电视机的幸之助坐到了飞利浦的谈判桌前。2亿日元的技术合作费用,占据了松下年营业额的近三分之二,还有不对等的约束条款,幸之助愤愤不平。

一番调查之后,他发现飞利浦的研究所有3000名研究人员。2亿日元换来这样的技术班底,幸之助不再有丝毫犹豫,也完全不介意“不平等条约”。这一年,松下的电视机上市了。1953年,松下推出电冰箱。

随着日本经济的崛起和家电的普及,松下踩中、甚至制造了一系列的时代风口,并在1959年,成立了美国松下电器公司生产和销售电视机、收音机等产品,开始了国际化业务。

50年代末60年代初,松下公司率先提出“每周五天工作制”“让工资超过欧洲与美国”等大胆目标,并在之后一一实现。

面对低迷

1964年,经济再次低迷,代理店和销售公司经营困难。

66岁高龄的幸之助重返经营第一线。

在销售社长的大会上,他站在台上组织了十三个小时的讨论,并通过亲自下场改造全国的销售网络和销售制度,让松下打开了新局面。

通过推出符合市场需求的新产品,优化生产流程和提高生产效率,降低成本,松下为大众提供了更丰富廉价的选择。

1966年,松下实行了男女工资平等制,确保了员工队伍的稳定和士气。

随着松下电器产品的丰富和生产能力的攀升,“自来水”的普及难度从生产端转变成了消费端。人们渴望新产品,但他们无力支付。松下干脆推出了“按月缴付”的付款制度来刺激消费。

1972年,松下又实行了“租赁制度”,每月只需付有限的租赁费,就可以使用多种松下产品。

1976年起,松下还颁布了抚恤遗族子女制度,延长退休年限(从55岁延长至60岁),增加退职金和养老金。

在幸之助看来,人才的经营不限于“将孰有能”,还涉及“兵众孰强”。所以他把公司的生产和经营对所有员工公开,采用“玻璃式经营法”,提高透明度,增强员工的归属感和责任感,进而提升企业形象并赢得消费者和社会各界的支持。

除了自身的完善,这一次危机将松下的重心推向了海外市场,以分散风险并寻找新的增长点。松下开始建立全球完善的营销网络和统一的品牌形象。

70年代,松下电器开始进入新的行业和领域,如核电、航空、汽车、医疗、通信等,以适应市场的变化和消费者的需求。进入80年代,随着全球化的加速,松下在飞机、汽车、医疗器械方面的设备更加完善,并帮其成功度过了经济的低迷期。

曾经松下在产品创新、技术研发、队伍打磨、成本控制、销售通路再造和消费者沟通方面沉淀的“动态能力”,已经可以帮其成功地渡过难关。

1987年,幸之助退休,并于1989年4月离世。在这个极速变革的时代,离开了幸之助的松下电器开始向国际市场冲击,但也逐渐脱离了幸之助“生产人”的初心。

松下电器开始在国际舞台上通过战略性收购和合作伙伴关系,拓展其全球业务。90年代互联网数字经济,还有经济危机以及松下庞大的机构和管理效率的下降,松下的经营问题逐渐显露。进入21世纪,公司进行了多次架构调整,但依然无法挽回颓势。

2012年,松下出现巨额亏损,津贺一宏临危受命,他通过“组织架构变革、人员调整,以及砍掉没有前景的业务”开启了一场长达6年多的变革战略。

他按照当年松下幸之助的做法,给予事业部充分的自主权,并将事业部从88个整合到37个。剥离亏损事业,传承家电业务“DNA”的同时,开拓车载、电子元器件、住宅等新兴事业,通过不断调整和更新资源、能力来应对快速变化的环境。

2013财年,松下通过“动态能力”的提升,成功摆脱了巨亏泥潭,开始了下一个时代的新篇章。

津贺一宏说,“我现在的使命和创始人(幸之助)的使命,没有任何变化,只是社会环境在改变,我们所做的事情也要改变。”

无论时代如何变迁,适应市场变化是企业成功的关键,而人才是完成逆转的关键。正如松下幸之助所说:“松下生产人,顺便生产电器。”如今,虽然电器业务已经在松下集团不断边缘化,但只要能够继续生产优秀人才,松下集团便有望在新的领域重整旗鼓。