出品|拾盐士

近日,交通银行以14.9万亿元的资产规模与935.86亿元净利润的“双增”成绩单,为国有大行年报季拉开序幕。

交通银行行长张宝江在业绩发布会上宣称“稳中有进、稳中提质”。但细看这份光鲜靓丽的财报注释栏,却隐藏着另一番图景:个人贷款不良率攀升至1.08%、信用卡业务萎缩且投诉量单月数百条、全年几十张监管罚单砸向总分支机构,以及代销信托产品逾期引发的集体诉讼风波,引发了市场对交通银行合规管理能力的质疑。

与此同时,细分业绩数据对比带来的“撕裂感”也挑动着大众的神经,一边是科技金融授信客户数激增45.37%、长三角区域利润贡献逼近40%的战略转型亮色;另一边却是中间业务收入连续三年缩水、手续费及佣金净收入暴跌14.16%的失速现实。

这些散落在财报细节中不起眼的数字,正在拼凑出一幅国有大行在规模与合规枷锁间踉跄前行的图景。

中间收入骤降,资产质量承压,手续费及佣金净收入连续三年下滑

2024年,交通银行实现营业收入2598.26亿元,同比增长0.87%;归属于母公司股东的净利润为935.86亿元,同比增长0.93%。尽管核心财务指标保持微增,但多项数据也折射出其面临的压力。

首先是净息差创历史新低。2024年,交通银行的净息差为1.27%,同比下降1个基点,连续五年收窄。这一趋势反映了利率下行和资产收益承压对银行业盈利能力的长期影响,也反映出其业务增长困境。

从数据来看,2024年交通银行实现利息净收入1698.32亿元,同比增加57.09亿元,同比增加3.48%,在净经营收入中的占比为65.25%,是集团业务收入的主要组成部分。不过,该增速远低于资产规模的扩张速度。财报数据显示,交通银行(按集团口径)资产总额14.90万亿元,较上年末增长5.98%。

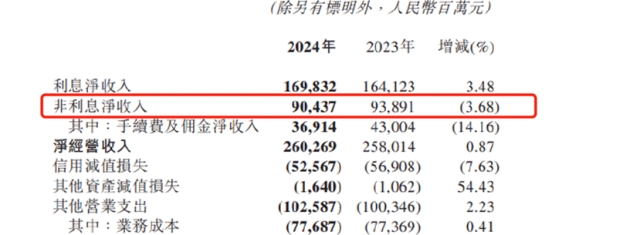

图源:交通银行财报

而在负债端,外部环境变化及客户行为调整,导致存款长期化、定期化趋势延续,推高负债成本。这种资产端收益下行与负债端成本上升的“剪刀差”,严重挤压了交通银行的利息净收入空间。

交通银行执行董事、副行长周万阜表示,在资产端,受LPR(贷款市场报价利率)下调、存量房贷利率调整等政策性因素影响,行业竞争加剧,资产收益率存在下行压力。

其次是非息收入表现不佳,中间业务明显下滑。交通银行在利息净收入等核心业绩指标承压的同时,其手续费及佣金净收入也因为过于依赖传统业务而缺少爆发力。对比之下,尚未成长起来的新兴业务,短期内或难以挑大梁。

2024年,交通银行实现非利息净收降幅达到3.68%,其中手续费及佣金净收入369.14亿元,降幅达14.16%,据wind数据,该行手续费及佣金净收入已经连续3年下滑。代理类业务收入下降33.60%,银行卡业务收入下降20.98%至148.26亿元,理财业务、托管及其他受托业务、代理类、投资银行等业务板块收入均出现不同程度下滑,显示出交通银行中间业务的疲软。

当市场利率下行,以存贷利差为主的传统业务收入空间被大幅压缩时,交行却未能及时依靠新兴业务弥补缺口。银行卡手续费收入下降,反映出在移动支付浪潮的冲击下,交通银行银行卡业务面临着激烈的竞争,用户活跃度和交易金额受到影响。

代理业务手续费收入的下滑,更是凸显了交通银行在代销业务上的困境,尤其是代销信托产品逾期事件,对其代理业务声誉造成了严重的负面影响,投资者对交通银行代销产品的信任度大幅降低。

反观新兴业务如财富管理、投资银行等手续费及佣金收入,虽有增长,但增长幅度有限,难以弥补传统业务下滑带来的缺口。

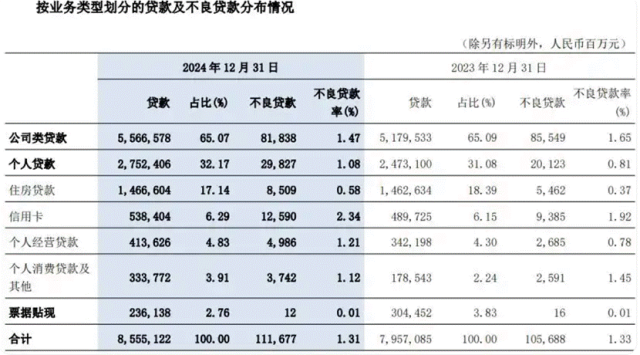

再次是不良贷款余额攀升,零售及房地产领域资产质量风险显现。尽管交通银行2024年不良贷款率下降至1.31%,但不良贷款余额却增加至1116.77亿元,同比上涨5.67%。

其中,个人贷款不良率上升至1.08%,信用卡不良率更是从1.92%升至2.34%,信用卡逾期贷款285.22亿元,逾期贷款率达5.3%。住房贷款、个人经营贷不良率较上年末分别上行21BP、43BP至0.58%、1.21%,显示出零售业务风险的抬头。

同时,房地产领域不良贷风险也不容忽视。截至2024年末,交通银行房地产业不良贷款256.12亿元,房地产业对公不良贷款占比从28.5%升至31.3%,不良率虽然较上年末下降14BP,但依旧高达4.85%,表明其在房地产领域的风险化解仍面临较大压力。

交通银行不同业务板块的不良贷款率攀升,释放出其资产质量恶化的风险信号。交通银行副行长周万阜也坦承,现在在资产质量管控方面仍存在一些压力,一是现在部分房地产企业内生性的现金流还没有完全恢复,项目销售也没有完全回暖;二是去年以来,零售业务风险总体有所增加,也会对今年的资产质量带来一定的压力。

面对不良贷款率上升等风险挑战,交通银行的风险抵御能力也备受考验。截至2024年末,交通银行核心一级资本充足率10.24%,一级资本充足率12.11%,资本充足率16.02%。这些指标虽满足监管要求,但相较于行业领先水平,仍有一定的提升空间。

由此可见,交通银行的业务收入增长,似乎到了“青黄不接”的关键时期。传统业务增长已现瓶颈,新兴业务也尚未形成气候。

一位业内人士评价道,在当前利率市场化加速推进的背景下,银行过度依赖利息净收入的业务模式,显得极为脆弱,犹如在钢丝上行走,稍有不慎便可能陷入增长停滞甚至倒退的困境。而交通银行的业务结构却长期存在不合理之处,过度依赖传统业务,对新兴业务的布局和投入不足,使得在市场环境变化时,难以迅速调整业务方向,获取新的收入增长点。

“未来如果交通银行不能有效优化资产负债结构,提升低成本存款占比,控制高成本负债规模,未来利息净收入的增长可能将会愈发艰难。”这位业内人士表示。

合规阴霾挥之不去,代销子公司信托产品逾期,引发信任危机

2025年3月21日,国家金融监督管理总局发布《商业银行代理销售业务管理办法》,要求银行“全方位履行适当性义务”。新规强调穿透式监管,对代销产品的风险评估、信息披露和投资者匹配提出更严格要求,这意味着代销业务需从“规模驱动”转向“质量优先”。

然而在3月以来,交通银行代销子公司却被被曝出代销信托产品逾期事件,这不仅对其代理业务声誉造成了严重的负面影响,也集中暴露了其在经营合规方面的漏洞。

据公开报道,2025年3月9日,交银信托发行的交银国信 JT33号集合资金信托计划到期后未能兑付,信托公司告知投资人先逾期三个月至6月9日。该信托的代销机构正是交银信托的大股东交通银行,且投资人基本来自于交通银行私行客户。

据投资人反映,在销售过程中,交通银行理财经理存在违规话术。有投资人称,他在购买该信托之前再三强调需要稳健产品,而理财经理却一直强调该产品是交通银行总行战略型合作伙伴华侨城的项目,合作单位是央企且资金雄厚,交银国信的信托项目从未出现过问题,甚至称该产品是为补偿之前购买交通银行沁享产品亏损客户的补偿性产品,本金和收益安全性绝对没问题,还不断强调名额有限,制造抢购氛围。

另一名投资人称,自己作为稳健性投资者,风险承受能力不足以认购R5风险产品,第一次做风险测评未通过,后来在银行理财经理的“指导”下才完成风险测评。

投资者认为,交通银行工作人员的行为严重违反了销售适当性原则,银行未能充分了解客户的风险偏好和承受能力,向不适合的客户推荐高风险产品,导致投资者在不知情的情况下陷入巨大的投资风险之中。

舆论普遍认为,此次信托产品逾期事件,不仅是交银信托自身管理不善的问题,更是体现了交通银行在代销业务合规管理上的重大漏洞。

作为代销机构,交通银行未能履行好尽职调查、风险审查以及投资者适当性管理等责任,对信托产品的底层资产情况、风险状况等缺乏深入了解,盲目向客户推销,最终损害了投资者的利益,也对自身声誉造成影响。

不仅子公司信托产品逾期,拾盐士还关注到,近期在中国消费者协会指导下,《中国消费者》杂志社联合沈阳、哈尔滨、南京、广州、成都、合肥六地消协组织,针对部分商业银行网上商城开展了消费调查和购物体验活动。调查发现,部分银行商城存在销售代理资质与补开发票的时效等问题。其中,交通银行有两款商品销售代理授权过期仍在销售。

从黑猫投诉等平台内容看,伴随着代销信托产品逾期等一系列问题,交通银行的用户投诉量正大幅增加。

从投诉内容来看,除了信托产品销售违规外,还涉及信用卡业务、个人贷款业务等多个领域。

在信用卡业务方面,消费者投诉集中在年费不合理收取、额度调整不透明、还款渠道不畅等问题;个人贷款业务则主要聚焦于贷款审批流程繁琐、利率过高、提前还款违约金过高等方面。而这些投诉反映出交通银行在客户服务质量、业务流程优化以及信息披露等方面存在不足,也是客户对交通银行信任度下降的直观体现。

可以看到,交通银行2024年业绩虽呈现资产规模、营收与净利润增长,却难掩背后诸多核心问题。无论是业务层面、资产质量提升层面还是合规层面均有较大的改善空间。

交通银行副行长顾斌在业绩会上表示,下一阶段,交通银行会继续深化落实各项防范化解风险的重点工作,守牢不发生系统性风险的底线,有信心在2025年继续保持资产质量稳定。