近年来,品牌营销为追求“破圈”效应频打创意擦边球,却屡屡因忽视社会情绪而陷入争议。乳业品牌“认养一头牛”近期因地铁广告引发轩然大波,其“COWS直聘,直接跟老板哞”“跳槽吧!

奶牛”等标语被网友直指“嘲讽打工人”“消费职场焦虑”。其事件背后,迪士尼借“牛 马精神”暗喻职场压榨、麦当劳“阴间早八广告”放大打工人疲惫感等案例接连翻车,暴露出品牌在追逐热点时与社会敏感议题的割裂。

当犀利创意成为冒犯工具,如何在营销创新与公众情感间找到平衡,已成为企业亟待破解的难题。

认养一头牛被质疑嘲讽打工人

热搜第一!

今日,乳业品牌“认养一头牛”因一组地铁广告引发热议。

在杭州、上海多个地铁站内,认养一头牛的海报广告语显示,“COWS直聘,找工作,直接跟老板哞!”;另外在杭州一小区电梯内,其一则广告海报语则称“跳槽吧!奶牛,听说你们场晒不到太阳?”

相关话题迅速登上微博等社交平台热搜榜,部分网友直指广告内容“嘲讽打工人”、“消费职场焦虑”等。

对此,认养一头牛方面对九派新闻回应称:这是近期的一系列广告,他们的确是在广告画面上致敬了BOSS直聘的设计元素,并取得了BOSS直聘品牌方面的许可。“因为奶牛是需要照顾和情绪价值的,这则广告的创意是通过招聘奶牛,表达我们对奶牛的重视,像招聘人才一样。同时,也能传达出我们牧场的环境。”

针对认养一头牛的说法,凤凰网财经向BOSS直聘求证,但截至发稿,对方并未给出回应。

公开资料显示,认养一头牛成立于2016年,凭借“认养模式”迅速崛起,宣称用户可通过支付费用“认养”奶牛,获得定期配送的乳制品。

创始人徐晓波,自称原是一名“房地产商人”。根据招股书披露的履历,1970年出生的徐晓波职业生涯始于龙游外贸经营部(1990年8月-2002年1月),此后相继担任中盛实业、阳江贸易的执行董事(2002年2月至今)。2011年1月至2016年12月期间,徐晓波出任浙江广和房地产开发有限公司杭州分公司负责人。

工商登记信息显示,徐晓波作为董事长的浙江中盛实业有限公司,是一家从事木材加工和木、竹、藤、棕、草制品为主的企业;而阳江贸易也仅从事批发业务,这显然与其对外塑造的“房地产商人”形象存在一定落差。

2022年7月,认养一头牛向证监会提交招股书,拟募资51亿元用于牧场建设、品牌推广等项目,但后因保荐人撤销保荐而折戟。

根据当时招股书,2019-2021年,认养一头牛分别实现营业收入约为8.65亿元、16.50亿元、25.66亿元,年均复合增长率为72.27%;净利润分别约为1.05亿元、1.47亿元和1.40亿元。

增收不增利的背后,是认养一头牛主营成本的连年攀升,其中销售费用更是不断增长。招股书显示,2019-2021年销售费用分别为1.94亿元、3.03亿元和4.83亿元,销售费用率分别为22.46%、18.35%和18.82%,而同期乳企行业平均销售费用率为17.72%、13.81%、12.18%。

值得注意的是,与营销投入形成鲜明对比的是其微薄的研发支出。2019年-2021年,认养一头牛的研发费用分别为0元、61.39万元及687.13万元,三年累计仅750万元。这种“重营销轻研发”的运营模式,更是引发了市场对其可持续性的质疑。

而近期,认养一头牛还被冻结4830万人民币股权,执行法院为浙江省龙游县人民法院。

当“犀利创意”变成“冒犯嘲讽”

品牌营销中那些试图以“犀利创意”博眼球的尝试,正频频踩中社会情绪的雷区。

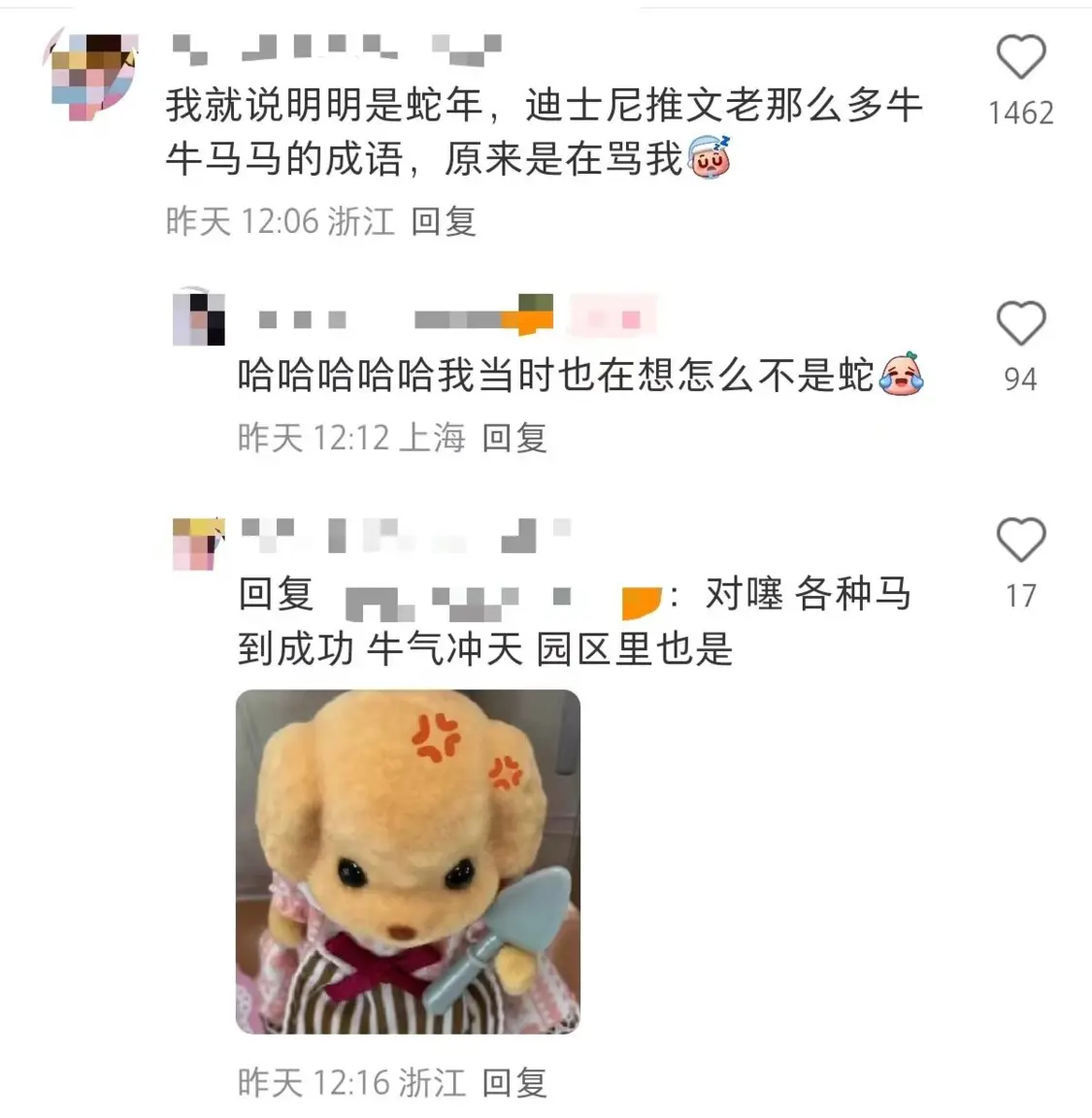

类似的情况也出现在迪士尼的“牛 马精神”广告中。2025年元宵节刚过,上海徐家汇地铁站出现的疯狂动物城主题海报,配上“长假归来,动物城再现牛 马精神!”的标语,本意可能是想用动物形象传递“复工活力”。

但“牛 马”一词在当代职场语境中早已成为“被压榨”的代名词。广告画面中匆忙赶路的动物形象,与现实中的通勤人群形成强烈互文,让不少打工人觉得:“这不就是在暗示我们像牛 马一样被驱使吗?” 有网友就吐槽“明明是蛇年,迪士尼推那么多牛牛 马马的成语,原来是在骂我”。

2024年3月,麦当劳的“阴间早八广告”则因为视觉冲击过度而翻车。北京地铁站里,一只从键盘中伸出的巨手搭配“早起的鸟儿有虫吃,早八的打工人麦美式”的文案,试图用夸张手法表现打工人的早起困境。

然而,画面被网友吐槽像“贞子爬出屏幕”,文案也被批脱离现实——“早八不崩溃?品牌是不是对打工人的怨气有什么误解?” 有网友甚至吐槽:在上进和上班之间选择上坟,在接地气和接梗之间选择接地府。

这种试图贴近痛点却用力过猛的创意,不仅没能引发共鸣,反而让观众觉得品牌在消费他们的痛苦。

更早之前的2022年12月,前程无忧的“工作对比”广告更是直接踩中了职场歧视的雷区。广告文案写道:“你们,做着早9点上班晚10点下班,每周只休1天的活儿;我们,前程无忧。”

通过贬低普通打工人的工作状态来抬高自身品牌的做法,被网友怒斥为“职场PUA式营销”。品牌或许想强调自己的优势,但对比式文案只会让受众感到被冒犯:“难道不在你们公司上班的人就活该被压榨?”

这些争议广告的共性在于,它们都试图用幽默或犀利的创意引发讨论,却忽略了打工人的真实感受。品牌希望“玩梗”,但打工人更期待“被尊重”;品牌想用夸张手法表现现实,但观众反感的是“被教育”甚至“被嘲讽”。

当创意团队沉迷于制造话题噱头时,往往与打工人的真实处境产生认知错位。观众期待的是被理解而非被说教,是共鸣而非嘲讽。在职场焦虑日益凸显的当下,品牌与其在雷区上蹦迪,不如先学会用平视而非俯视的姿态与受众对话。毕竟,打工人需要的不是居高临下的“玩梗”,而是真正被看见的尊重。